能源强度与能源效率的国际比较

2012-01-25王昆

王 昆

(中国地质大学(北京),北京 100083)

2006年中国能源消费量总量达24.6亿t标准煤,是世界上第二大能源消费国,仅次于美国[1]。有些人认为,中国不仅能源消费量大,而且能源效率低,给中国贴上“能源浪费大国”的标签,要求中国和发达国家一样,同等承担二氧化碳减排义务。因此,迫切需要加强中国能源消耗与能源效率状况的研究,正视与发达国家的差距,评估节能的空间和潜力,更好地实践科学发展观,推进资源节约型、环境友好型社会的建设。国内学者在能源强度和能源效率的国际比较方面进行了大量的、很有价值的研究,总的来看,主要是采用三种不同的分析框架:一是把能源强度作为分析能源效率的重要指标,重点研究现行汇率法和平均购买力法进行国际比较的优点与局限,如何再此基础上进行修正[2]。二是以能源强度为基础,进一步对影响能源强度的因素,进行多要素的分析比较[3]。三是把能源强度和单位产品能耗分别进行比较。前两种的分析方法本质上都是以单位价值量的能源消耗,作为比较基础。在进行国际比较的时候,都不可避免的受到汇率和价格因素的影响,而如何消除这些影响,理论层面和实践层面还没有共识。第三种分析方法,把能源强度和单位产品的能耗分别对比。同样有不足:首先是能源强度和单位产品能耗之间关系,并不清晰。其二,单位产品能耗的比较,虽然避开的受汇率和价格等影响因素的麻烦,但是不同产品的能耗水平,不能直接相加,得出一个国家总体的水平,在比较两个经济体的能源效率时,同样遇到麻烦[4]。本文从分析中国能源强度被高估的原因入手,研究能源强度和能源效率在微观和宏观层面的区别与联系,提出应该把能源强度和能源效率,作为两个不同概念,加以区分。同时提出了一个国家在经济发展过程中的能源强度和能源效率变动曲线。在此基础上,探讨采用能源效率指数法,对不同产品的能源效率进行综合,为国际比较提供依据。

1 中国能源强度被高估

认为中国能源强度很高的人,不在少数。其主要依据,一是按照汇率法去计算GDP 能耗,中国的能耗水平是世界平均水平的3.13 倍, 是印度的1.12 倍, 美国的3.15 倍, 德国的5.16 倍, 日本的7.12 倍[5]。二是2007年我国GDP总量大约占世界GDP总量的6%,能源消耗占世界能源消耗的16.8%(国家能源局2008年8月18日新闻发布会公布)。这两组数据计算并没有错,但是它是把不同国家单位GDP的能耗,按现行汇率折算,进行比较,明显夸大了中国的能源消耗。

从日本的成田机场到东京市中心68km“打的”,要花23000日元左右。如果同样的距离,在北京230元人民币左右就够了。而同样的距离,同样型号的车,油耗相差无几。如果按汇率折算单位GDP能耗计算,中国就是日本的7倍。在英国理个发最少也得花10英镑, 在中国得10元人民币,电耗差不多,如果按汇率计算单位GDP能耗计算,中国就是英国的10倍。如果在美国雇一个钟点工打扫屋子,一小时至少付最低工资7.25美元;如果在北京,一小时至少付最低工资4.36元人民币。工作时间一样,用的吸尘器一样,耗电一样,但是按汇率一折算,中国单位GDP能耗就是美国的12倍以上。很显然这些例子中,中国按汇率计算的单位GDP的资源消耗被高估。而且这些并不是特例,在教育、医疗、咨询、法律服务、休闲娱乐、金融保险、交通运输等领域都大量普遍存在。

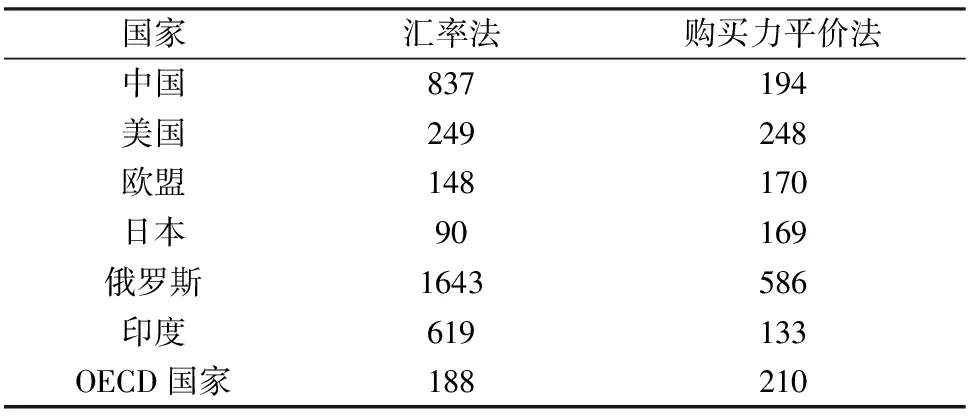

如果按照购买力平价计算的单位GDP能耗, 其结果又大相径庭。下表列出的是2002年中国、美国、欧盟、日本、俄罗斯、印度、OECD国家,按汇率法和按购买力平价法计算的单位GDP能耗(表1)[4]。

表1 2002年单位GDP能源消耗比较/(标准煤/百万美元)

表1中的数据显示,按照购买力平价法计算,中国的能源强度比日本高15%,比OECD国家低8%,远远低于美国、俄罗斯。当然用购买力平价法进行比较是否合理,在理论界也存在争议。因此,以单位GDP的能源消耗进行国际比较,受到比较方式、汇率、价格的影响较大,往往不一定能真实反映实际情况,也正因为如此,国际能源机构在进行不同国家之间对比时,往往同时采用汇率法和购买力平价法。我们在进行评估能源强度状况时,也应该同时用两种方法进行分析。在此基础上,分部门、分行业、分产品进行深入比较,寻找差距,对中国的能源强度进行客观的评价。这样对内为决策层提供可靠的依据,对外可以避免中国的形象被歪曲。

当然,中国能源强度高不能否认。这里有发展阶段的因素。中国经济发展和消费结构变化到了高度依赖资源和能源投入的阶段。当人们处于自行车时代的时候,一辆自行车消耗的钢材大约25kg;当摩托车进入家庭的时候,一辆摩托车消耗的钢材大约100kg,是自行车的4倍;汽车成为人们的代步工具的时代,一辆汽车消耗的钢材大约是1000kg,是自行车的40倍。钢材消耗的几何倍数的增长,就意味着能源消耗的几何倍数的增长。这还不算汽车使用过程中增加的石油消费。也有国际分工和产业转移的因素。许多国家自己不再生产或减少生产焦炭,转而从中国进口。再比如,作为可再生的清洁能源的太阳能发电,其使用的单晶硅和多晶硅是高耗能产品。生产单晶硅和多晶硅所多消耗的传统能源,大约相当于太阳能发电两年所节约的传统能源。而中国的生产的单晶硅和多晶硅,90%出口到发达国家。通俗一点说,就是中国养鸡,送给别人下蛋。从蛋孵成小鸡、小鸡养成会下蛋的鸡,所有的成本——消耗的能源算在中国头上,而蛋——节约的能源算在别的国家头上。从这个意义上讲,中国增加的能源消耗中,相当一部分是其他国家或地区能源消耗的转移。当然也有能源效率因素。但是能源效率如何,和先进水平有多大的差距,不能仅仅根据能源强度,做出简单的判断。

2 能源强度高不等同于能源效率低

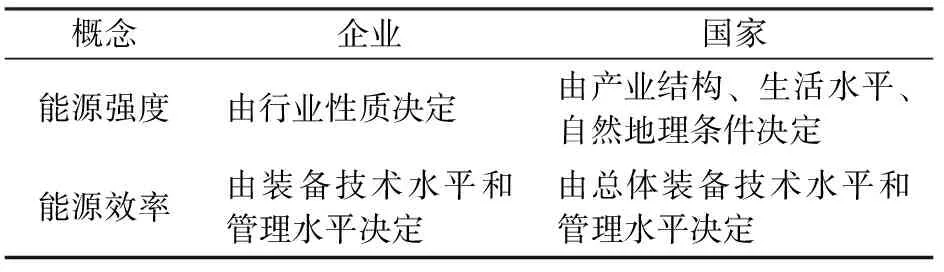

国际上,通常用单位GDP的能源消耗,来表示一个国家的能源强度(Energy Intensity)。国内外很多统计资料和文献中,把能源强度和能源效率(Energy Efficiency)等同起来,比如,《节能中长期专项规划》就用中国和有关国家能源强度的差距,来说明能源利用效率的差距[6]。实际上能源强度和能源效率有联系,也有区别。从微观层面看,一个企业的能源强度高低,主要取决于其所处的行业,而不是取决于能源效率。五大高耗能行业中的企业能源强度都很高,但不能说能源效率都很低。装备百万千瓦超超临界发电机组的火电厂,是用煤大户,能源消耗强度很高。但是它采用世界上最先进的火力发电技术,能源效率比一般的发电机组就高很多。同样的,能源强度低,也并不意味着能源利用效率就高。比如一所学校,和火电厂相比,能源强度低,但是能源效率可能高,也可能低。如果管理不善,教室不管有人没人,都灯火通明;供热管道年久失修,到处跑冒滴漏,能源效率就很低。从宏观层面上看,一个国家、一个经济体的能源强度高,能源效率并不一定底。能源强度低的,也不一定能源效率就高。比如,美国和日本在能源效率上处于同一个水平,但是美国的能源强度就比日本要高出很多[7]。一个国家的能源强度和许多因素有关,不单纯是能源效率,如气候条件、产业结构、生活水平、生活方式等。寒冷或炎热的气候、重化工业的发展、生活水平的提高,都会提高能源强度。而能源效率高低,在微观层面,是和企业的装备技术水平、管理水平相联系的;在宏观层面,是和全社会的装备技术水平、管理水平相联系的(表2)。

表2 能源强度与能源效率比较

能源强度能大体反映一个经济体对能源的依赖程度,并不能反映能源效率的高低,除非两个经济体的气候条件、经济发展水平、产业结构、国土面积、人口规模相似。能源效率的比较,必须建立在有可比性的前提下。比较钢铁厂和银行的能源效率,就像让百米运动员和百米游泳运动员比谁快一样,没有可比性。

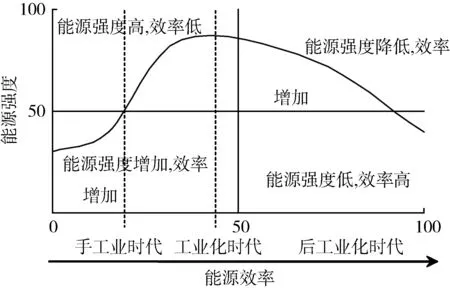

过去的研究大多把能源强度和能源效率作为同一个概念,研究它们和经济增长的关系。实际上,一个国家在经济发展过程中,能源强度和能源效率各有其变化规律。以能源强度为纵轴,能源效率为横轴,构建一个坐标系,可以更加清晰地看到,一个国家在不同发展阶段,在能源强度和能源效率的不同特点(图1)。

在坐标系中可以分为四个区域:①左下角——能源强度低、能源效率低;②左上角——能源强度高、能源效率低;③右上角——能源强度高、能源效率高;④右下角——能源强度低、能源效率高。在工业化开始之前,主要是农业和手工业,能源主要用来人们日常的饮食起居,制造简单的劳动工具,能源的消耗强度低。那时候,人们也还没有认识到能源的稀缺,能源效率也低。在图中处于左下角的区域;工业化时代,工业迅猛发展,成为经济的主导。由此带来资源和能源强度迅速升高。与此同时,能源的稀缺性逐步被人们认识,生产技术不断地改进,能源效率不断提高。在图中处于左上角的区域;后工业化时代,以现代服务业为主体的第三产业,逐步替代工业,占据主导。能源强度逐渐降低。与此同时,科学技术的不断进步,使得各行各业的能源效率不断提高。在图中处于右上角。随着经济的进一步高度发展,能源强度进一步降低,经济发展进入能源强度低、能源效率高的阶段,进入右下角的区域。在整个经济发展过程中,能源强度经历了从低到高,再从高度低的变化。但是能源效率一直从低向高演进。

图1 能源强度与能源效率转换示意图

3 能源效率的宏观测算

能源效率是所消耗能源提供的产品或服务和所消耗能源的比值。单位能源提供的产品或服务越多,能源效率就越高;或者说单位产品或服务消耗的能源越少,能源效率就越高。应该说,在微观层面,能源效率比较好衡量。发电厂可以用每度电的标准煤耗,钢铁厂可以用吨钢的煤耗,运输公司可以用吨公里的油耗来计算。企业可以用这个能源效率指标,分析不同时期企业能源效率的变化;也可以和同一行业的其他企业进行比较,看看企业的能源效率在行业内所处的位置。还可以在此基础上,统计出一个行业的能源效率进行国际比较。比如,我国2007年发电的标准煤耗是334g/kWh,比世界先进水平310g/kWh高出24g,说明发电企业的能源效率比世界先进水平低7%。尽管这样的比较,还是存在很多问题,比如,我国发电以煤为主,发达国家发电以油为主,油的热效率比煤要高,但是还是能大致反映一个行业的能源利用水平。

我们面临的困难是宏观层面的能源效率测算。不同行业之间的能源效率,没有可比性。而一个国家经济又是由各行各业组成的,需要一个综合性、包容性更强的统计工具,来大致估算一个国家的能源效率。目前普遍使用的能源强度又因为上面讨论的原因,存在重大不足,必须加以改进。

衡量一个国家的运动水平的好办法,就是开一个运动会。短跑和短跑的比,跳高和跳高的赛,哪一个国家的运动水平高,就看谁拿的奖牌多。能源效率也可以尝试选择一定数量的,有代表性的、能源强度高的产品或服务,分别进行国际比较。比较以实物计量为基础,这样可以消除汇率和价格因素造成的麻烦。比如衡量一个国家钢铁行业的能源效率,可以以生产1t钢所消耗的标准煤来比较。以世界平均水平为基准,基准值为100。如果一个国家钢铁行业的吨钢能耗,比国际平均水平高20%,这个行业的能源效率指数为120;如果低20%,能源效率指数为80。不同的产品逐个进行比较,比较的结果,可以分配不同的权重,也可以直接取算术平均值,得出一个国家总的能源效率指数。为了增强选择产品和服务的代表性,被选择的产品和服务的能源消耗量要占能源总消耗量的80%以上。产品和服务分得多细,取决于测算成本的控制。指数高,能源效率就高;指数低,能源效率就低。这种测算方法,好处在于消除了汇率、价格、产业结构的影响因素,能相对准确地测算一个经济体的能源效率,为评估节能潜力提供可靠依据。需要说明的是,本文提出的能源效率的测算方法,只是一个初步的方案,还没有经过真实数据的验算和比较,有待于进一步的深入研究。

4 结论

按照能源强度来衡量国家的能源效率存在明显的缺陷。按现行汇率法折算,高估了中国的能源消耗;按购买力平价法折算,同样存在很大争议。同时能源强度不一定能反映能源效率高低。能源强度和能源效率是两个不同的概念,有其不同的内涵,不同的变动规律。能源强度的比较重在考察一个国家对能源的依赖程度,能源效率的比较中再考察对能源利用的充分程度。目前,能源效率比较的方法,存在一定的局限性,选择一定数量的代表性的产品和服务,进行能源消耗实物量的比较,进而得出综合的能源效率指数,来从宏观上衡量能源效率,是一个值得探索的方向。

[1] 中国能源统计年鉴编辑部.中国能源统计年鉴2007[M]. 北京:中国统计出版社,2008.

[2] 齐志新, 陈文颖, 吴宗鑫. 中国的能源强度究竟有多高[J]. 数量经济技术经济研究,2007(8):51-58.

[3] 李世祥,成金华.中国能源效率评价及其影响因素分析[J].统计研究, 2008(10):18-27.

[4] 王庆一. 中国的能源效率及国际比较[J]. 节能与环保,2005(6):10-13.

[5] 朱训.关于中国能源战略的辩证思考[J ] . 中国能源, 2003 ,25 (10) :4-12.

[6] 国家发展改革委员会.节能中长期专项规划[R].2008.

[7] International Energy Agency: Improving Energy Efficiency.