科技风险与公众认知的关系研究

2012-01-23艾志强沈元军

艾志强 沈元军

一、科技风险与公众认知关系研究的必要性

当代有关政府管理部门、科技专家与科技风险理论研究者一直对是否应该将公众对科技风险认知的问题纳入到科技政策制定中存在着争论。持否定态度的学者认为,公众缺乏专业的知识,对科技风险的认知程度不是建立在科学理性基础上的,将他们的观点纳入到决策过程中会影响科技风险水平评估的准确性。持肯定态度的学者则认为,公众对科技风险认知的某些观点可能存在不足,认知结果可能会有偏差,甚至出现错误,但是公众对科技风险认知的诸多观点也真正反映了科技风险的特征,是公众对科学技术及其风险的真实感受及主观表达。以上两种不同的态度实质上是对科技风险与公众认知矛盾关系的一种反映。就科技风险与公众认知问题而言,主要存在着以下三个方面的矛盾:

一是科技专家与公众对科技风险态度的矛盾。许多科技专家通常认为公众对科技风险的认知是层次较低的,甚至是毫无道理的。如一位著名核物理学家声称:“对核辐射的恐惧已经使公众发疯。我特意使用 ‘发疯’这个词,是由于其含义是缺乏与现实的联系。公众对核辐射危险的理解实际上已经与科学家理解的实际风险毫无关联。”[1](P165)虽然科技专家对公众的科技风险认知问题持反对态度,但是公众对科技风险的恐惧仍然存在。这彰显了公众在 “有限理性”基础上对科技风险的认知与较为熟悉科学技术的科技专家对科技风险的认识之间存在着矛盾。

二是科技专家与其他专家对公众认知科技风险的态度的矛盾。一般来说,科技专家反对将公众认知科技风险的状况纳入到对风险分析以及科技政策的决策过程之中。而心理学专家的研究表明,科技专家对科技风险的评估相对于公众来说显得过于狭隘、单一;而公众对科技风险的认识更为丰富和复杂;不管公众所持的观点是否是正当的、合理的,政府有关机构和科技专家在进行风险分析和政策决策时都应该将公众的观点纳入其中。[2]

三是公众的科技风险认知与信任之间的矛盾。公众对政府和科技专家的信任是进行重大科技问题决策的一个重要基础。但是,由于科技专家对科技风险评估与公众科技风险认知之间存在巨大差异,往往造成两个不同群体之间严重冲突,甚至会导致公众对科技专家极度不信任,严重时则会出现 “信任危机”,影响公众对科学技术界和政府工作人员的信任。由此滋生了公众的科技风险认知与信任之间的矛盾。

以上矛盾主要是由于对科技风险与公众认知关系间的互动过程及其影响因素的不明确认识造成的。因此,要解决现存的矛盾,必须厘清公众认知科技风险的影响因素,以及科技风险对公众认知影响的因素,进而透视科技风险与公众认知之间的关系,从而解决现实中存在的问题。由此来看,对科技风险与公众认知之间互动关系的分析显得尤为重要。

二、科技风险与公众认知关系的分析框架

多米尼克·戈尔丁 (Dominic Colding)对风险的概念进行了不同的分类,认为应该包含保险精算、毒物学和流行病学、工程学、经济学、心理学等方法,以及风险的社会理论和风险文化理论七个部分。[3]从其分析可知,风险是由心理、文化等主观要素与工程学、经济学等方面的客观要素共同组成的,其中,风险的心理学、风险的社会理论和风险的文化理论与风险的公众认知相关,涉及风险的个人认知、社会利益和文化集合问题,主要被运用于与风险相关的政策制定、冲突解决和风险沟通领域。由此,有理由认为,科技风险的公众认知程度及二者的关系问题也必然会受到主观因素与客观因素的双重影响,相应地,也会存在主观建构的科技风险观和实在的科技风险观。从科技风险与公众认知关系的角度出发,两种科技风险观表现为公众对科技风险的主观认知和科技风险对公众认知的客观影响两个方面。在此基础上,我们提出一个总体分析框架。

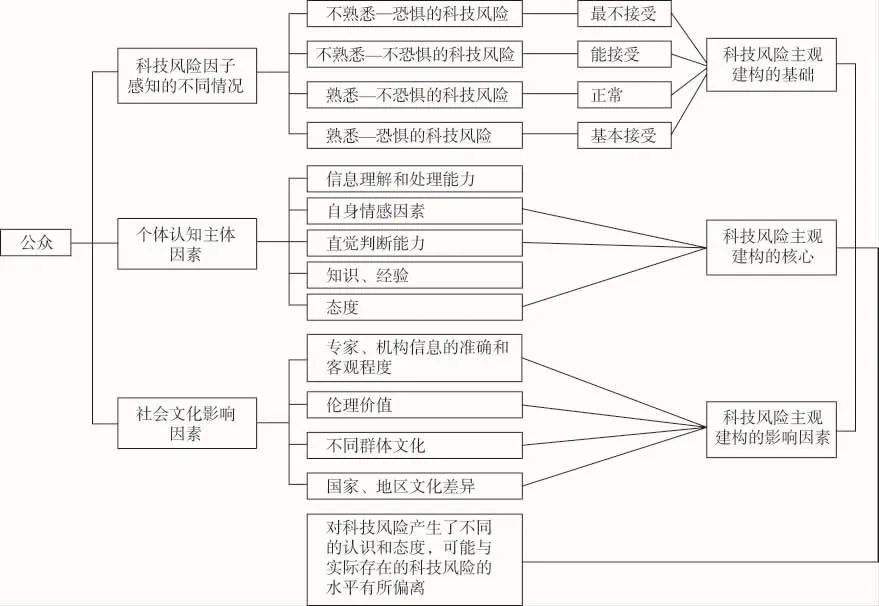

(一)公众对科技风险的主观认知

所谓公众对科技风险的主观认知,是指产生于公众对科技风险的主体自觉过程中的对客观存在的科技风险的主观知觉、判断和体验。公众本身及公众所附属的多种要素对公众认知科技风险有着重要影响,其认知结果则直接指向公众科技风险观的形成,换言之,公众构建科技风险观的过程是建立在公众对科技风险感知的基础之上的。个人的心理、社会的文化传统习惯、政治背景等多种因素必然会影响到公众对科技风险的认识。在公众认知科技风险的过程中,对科技风险的判断和评估可能与实际存在的科技风险水平有所偏离。公众认知科技风险的主观影响因素如图1所示。

公众对科技风险的认知过程是以科技风险因子感知为基础、以个人认知主体因素为核心、受社会文化等多重因素的影响而形成的。在此过程中,公众对科技风险的主观建构也成为公众认知科技风险的过程,因此,由于各种因素的影响,公众对科技风险的认识和态度与实际存在的科技风险水平的偏离程度得以表现出来。

图1的第一部分是公众对科技风险因子的感知,这是科技风险主观建构的基础,同时也是公众认识科技风险的基础。斯洛维克 (Slovic)等通过心理测量等方法分析公众感知的各种风险因素,构建了不同风险因素所对应的公众对科技风险认识态度分析图。他们发现,公众对科技风险的感知、态度与该风险在因子空间内的位置紧密相关。[4]他们把公众对科技风险因子的感知情况用一个坐标轴来表示,其中横轴(向右为无限恐惧)作为一个重要因子 “恐惧风险”,竖轴 (向上为无穷未知)作为另一个重要因子 “未知风险”;第一、二、三、四象限,则是通过各种风险感知的因素进行分析所得出的公众对科技风险的态度。在第一象限,主要包括DNA技术、核反应堆事故、卫星坠毁、超音速运输机等公众不熟悉的科技风险因子,但公众对这些科技风险因子非常恐惧,因为他们认为此类科技风险不具有可控性,因此,他们对此类科技风险最不能接受。相对第一象限的第三象限,主要包括电线、电气、动力割草机、摩托车等公众非常熟悉的科技风险因子,公众认为存在的风险习以为常,在心理上能够接受这样的风险。第二象限,主要包括微波炉、诊断X射线、抗生素、达尔丰 (镇痛药)等生活中所涉及的科技风险因子,公众对这个领域中出现的科技风险因子不熟悉,但并不对它们感到恐惧,因此,他们在态度上能够 “自愿”接受这样的科技风险因子的存在。第四象限,主要涉及手枪、车祸、核武器、煤矿事故等公众熟悉的科技风险因子,公众认为此类科技风险具有可控性,因此对这个领域的科技风险能够基本接受。[5](P129-138)从斯洛维克等的分析可以看出,公众通过对科技风险因子的感知情况赋予科技风险不同的态度,这些不同态度的出现与公众的个人认知以及社会文化等因素有关,这些因素会影响公众对科技风险因子的认识程度,从而表达出自己对科技风险的不同态度。

图1 公众认知科技风险的主观影响因素

图1的第二部分是公众群体中的个人主观感知因子,这是产生主观认知科技风险过程中的核心,也是公众对科技风险的认识产生不同态度的主要因素之一。个人的感知因子大致包括信息理解和处理能力、自身情感因素、直觉判断能力、知识与经验、态度等五个方面。

个人对信息的理解和处理能力,是影响公众认识科技风险的主要因子。当今科学技术迅速发展,但通过直接接触科学技术来了解科技知识的公众很少,通过亲身体验或经历来直接感受科技风险的公众就更少。相反,公众对科技知识的了解和对科技风险的认识大都是通过社会沟通与学习途径来获得。从一定意义上讲,个人对科技风险感知的过程及产生的态度,就是个人对媒体信息等进行识别、选择、加工、处理,最后通过判断得到最终结果的过程。因此,个人的信息理解和处理能力显得尤为重要。正如卢曼所说:“风险感知与其说是经验或个人的证明的产物,不如说它是社会沟通的产物更为准确。”[6](P16)

个人自身情感因素,是个人理解和处理信息能力的一个重要影响因素,也是影响个人认识科技风险的主观因素之一。一直以来,人们长期受“决策行为科学”的影响,认为人们总是 “能够依据一定的逻辑规则与逻辑程序对各种事物进行推理判断,得出合乎情理的结果”[7](P74)。但事实证明,人们在接受信息以及处理信息的过程中,并不是一个 “绝对理性”的过程,而是一个充满个人情感因素的 “非理性”的过程。因此,公众在认识和判断科技风险的过程中,并不是像科技专家那样,对科技风险进行理性、逻辑的分析和判断并得出一个量化的具体数据;相反,公众大多是通过 “感性的、直觉的、情感的、情绪的”[8](P74)判断方式来赋予科技风险不同的内涵,并表明自己的态度。因此,包括心理、态度、情感等个人情感因素的综合表达,影响个人对科技风险感知的态度。具体来说,当公众或个体对某种科技风险的认知带有消极的情感时,就会持有“臆断和虚夸风险”的态度,此时,公众或个体对此科技风险会非常恐惧并加以排斥;但当公众或个体对某科技风险的认知带有积极的情感时,会表现出一种 “正常”或 “不屑”的态度,此时,公众或个体则能够或愿意接受该科技风险。[9](P74)因此,情感因素干扰并影响公众对科技风险的认知,所表达出的对科技风险的认知程度与实际水平必然会有所偏差。

个人基于自身的直觉判断,直接影响个人的风险认知,进而影响对科技风险的判断水平。因此,个体在认识、判断科技风险的过程中,由于个人自身 “风险感知中的直觉偏见包括可得性、固化效应、代表性以及避免认知不一致等”[10](P75),对科技风险的认知和判断结果可能会与科技专家建立在理性基础上的科技风险评估存在较大的偏差。直觉偏见的可得性主要是说不通过人们大脑思考而直接在大脑中闪现的事件,相对于经过大脑思考想起的事件更容易发生且风险更大。人们通常会认为,不经过大脑思考直接闪现的科学技术比需要大脑思考想到的科学技术风险出现的概率要大;“概率低、伤害大”的科学技术比 “概率大、伤害小”的科学技术风险要大得多。“固化效应,是指个体的风险感知存在一种 ‘路径依赖’效应,人们通常会依据自己所掌握的信息、自己的生活经历等因素对技术风险作出带有明显个人 ‘烙印’的判断,个体所感知到的风险会被可得信息或感知到的信息重要性所调整。”[11](P76)因此,固化效应会使得人们在感知科技风险的过程中,让自己对科技风险的认知程度与原有的认知模式相靠拢,导致个体所感知到的科技风险水平与实际科技风险水平不相吻合。代表性主要是说明个人的一些亲身经历或在生活中遇到过的印象深刻的科技风险事件,这样的个体往往会认为科技风险比较大。“某些信息对构成一个现存的信仰系统之一部分的概率感知形成了挑战,这些信息要么被忽略,要么被轻视。”[12](P28)因此,这将会直接影响到公众对科技风险的认知水平。

个体关于风险的知识和经验对科技风险的认知有重要的作用,对此,不同科技领域的专家做过研究,而最终得到的结果不一样。例如,温斯坦 (Weinstein)为公众提供电磁和氡的有关信息,证明了公众得到相关的知识后对电磁和氡所带有的风险有了一定认识,因此,知识和经验能够提高公众对科技风险的认知水平,由于有了相关知识,公众就会越发关注此类科技所带来的风险。[13]但贝尔德 (Baird)在砒霜挥发实验研究中发现,公众虽然知道砒霜的危害性,但他们并不特别关注此类风险。[14]因此,在这个领域中个人的知识并没有提高公众对科技风险的认知程度。总的来看,虽然掌握一定个体知识和经验的公众对科技风险的认知效果不一样,但这并不说明知识对认知科技风险没有作用,而是进一步说明公众对不同试验方法以及科技风险类型会产生不同的反应。由此可以看出,个体知识和经验与风险认知之间的关系并非是线性关系,而是复杂的非线性关系。

个体的认知态度,即个体对科学技术的乐观或悲观态度。个体的认知态度会直接影响公众对科技风险的认知水平。博尔切丁 (Borcherding)等建立了公众对环境保护、科技发展等态度的强烈程度与公众认知其领域科技风险水平的 “结构方程模型”,得出的结论是:公众对该领域的态度越强烈,表明影响他们对该领域的科技风险认知水平就越高。[15](P19-26)他们的研究只是说明了个人的态度对其认知科技风险的水平有影响,但没有具体阐述公众态度对科技风险认知水平的影响。针对这个问题,达尔斯通过多重研究和实践工作的总结,认为人的心理趋向即对科技的乐观或悲观态度对科技风险的认知水平具有巨大的影响。达尔斯发现,具有 “灾难人格”的悲观态度的人,一般会高估科技风险,他们的风险意识相对较高。因此,他们自己特别怕自身暴露于某种危险之中,而这种恐惧程度通常取决于公众对这种风险的恐惧排序位置。而持有乐观态度的人总是存有一种风险不会发生在自己身上的乐观主义心态,他们对科技风险采取一种冷漠的态度,认为自己对某种高科技了解较多,因此,对科技风险认知的水平较高。[16]由此来看,个人的主观态度对科技风险的认知程度有很大的影响。

总体来看,个体主观认知的多重因素都将直接或间接地影响到他们对科技风险的感知,表达自己对科技风险的态度与看法。

图1的第三部分是社会文化因子,主要包括专家和机构信息的准确和客观程度、伦理价值、不同群体文化、国家和地区文化差异。专家、机构提供信息的准确度和客观程度,主要体现在专家、机构给公众提供的科技信息的准确性、客观性上,如果专家、机构为公众所提供的信息不够准确、客观,将直接影响公众判断科技风险的水平。伦理价值,主要取决于公众在社会文化的大背景下的道德伦理价值观念,这也是影响公众判断科技风险的重要因素,如公众对 “克隆人”等的接纳程度以及所持态度等。不同群体文化,主要是指科技机构、政府机构、企业机构等领域人员基于不同的知识背景与利益群体,对科技风险的认识角度也有所不同,所以,这些群体的亚文化对公众认识科技风险的角度和水平具有很大的影响。国家、地区的文化差异,会导致不同国家、区域的公众对科技风险的认识程度和角度不同,特别是在全球化的今天,这些不同的认识将可能会波及各个国家,因此,作为科技风险认知的异域文化将会影响到本土公众对科技风险的认知。

综上所述,公众对科技风险的建构过程就是公众对科技风险认知的过程。在公众认知科技风险的过程中,以公众对科技风险的感知为基础,个体的认知能力为公众认知科技风险的核心,社会文化为主要影响因素。在三类认知因子中,公众的认知直接影响公众对科技风险的感知程度和水平,社会文化影响到个人的认知能力。因此,个人认知与社会文化因子,会让公众在科技风险感知的基础上对科技风险产生新的认识。

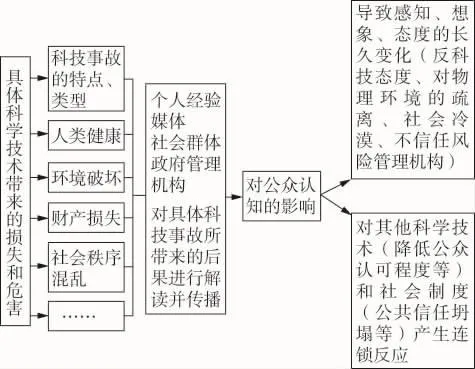

(二)科技风险对公众认知的客观影响

公众对科技风险认知的结果是由主观因素与客观因素相互作用形成的。从科学技术的发展来看,当代科学技术给人们带来的潜在的损失和危害,在客观上影响了公众对科技风险的认知程度。科技风险对公众认知的客观影响因素如图2所示:

图2 科技风险对公众认知的客观影响因素

该框架所表示的是具体的科技事故对公众认知的影响。不同特点和类型科技事故的发生,会给经济、环境、人类、社会等方面带来损失和危害。对于不同科技事故的特点和类型,以及发生以后产生的后果,不同的社会群体和媒体对其有不同的解释并进行传播;在传播的过程中不同信息导致了公众不能准确地接收或判断有关科技事故的准确信息。因此,公众在对科技事故的感知基础上,不能确定自己对科技风险的认识程度,从而导致公众的感知、想象、态度的长久变化并会间接影响到公众对其他科学技术认可程度和对社会制度的信任度。

这里需要进一步说明的是,不同群体对科技事故的解释与传播对公众认知的影响。

其一,个人经验。主要指发生科技事故的当事人或受害者的个人经历过程及其主观感受。由于处于科技事故发生的现场,在经济上遭受损失的同时,个体的心理和精神也会遭受一定程度的创伤,他们对此类科技事故产生了极度的恐慌感。由此,他们在向外界传播自己对科技风险的认识时,可能会夸大此类事故,其信息传播将会对公众的科技风险认知程度有极大影响。正如罗杰·E·卡斯珀森 (Roger E.Kasperson)所说:“比起人类遭受的伤害与不幸,人类在灾难性事件的负面直接后果面前的暴露程度似乎对风险感知与社会群体的动员影响更大。”[17](P187)

其二,媒体。主要指能够传播科技风险信息的媒介,即传播科技风险信息的载体和平台。媒体 “在社会对灾难事件的反应中,明显存在高度的 ‘理性’。媒体报道的数量大致与直接的物质性后果的严重程度成正比”[18](P186)。因此,媒体对科技事故的报道程度,直接影响到公众对科技事故的感知程度。媒体的报道是多方面的,不仅包括事故发生的原因、结果,还包括政府风险管理机构对科技风险总体的管理与预测等信息。在当今时代,随着互联网和移动媒体的出现,信息的传播渠道更加多样化,传播速度更加快捷,特别是博客、维基、播客、论坛、社交网络和内容社区等社会化媒体的出现,更加促进科技风险信息的公开化和公众参与程度的提高,如果媒体对科技信息的报道有所偏差,将会使得公众对科技风险的理解出现偏差,严重者会导致公众对风险管理机构进行谴责甚至产生不信任感和冷漠的态度。

其三,社会群体。指通过一定的社会互动和社会关系结合起来并共同活动的人群集合体。社会群体的社会动员对公众认知科技风险有重要影响,而社会动员与社会媒体报道有重要的关联,“高密度的媒体报道似乎激发社会动员”[19](P188),当社会群体都在关注科技事故时,公众作为社会群体的一部分,他们对科技风险的认知程度会直接受到所在群体对科技风险的态度、价值观与期望值的影响,并且可能会产生对物理环境的疏离,降低对科学技术的认可程度。

其四,政府管理机构。主要指在科技事故发生后对公民具有保护责任的政府有关机构,一般由科技专家、政府官员等组成,他们负责将科技事故有关信息准确地通过相关媒体进行传播。在此过程中,政府有关机构应该及时纠正媒体的片面报道、社会中个体或群体的偏激言论;但由于科技事故对公众的现实性的影响,此时公众可能会对政府有关机构的解读和宣传产生较为强烈的抵触情绪,甚至导致政府相关管理机构的解读和宣传对公众认知起不到积极的作用。

总体来看,具体的 “风险事件被媒体、文化和社会群体、制度和个人加工的过程深刻地塑形着风险的社会经验”[20](P187),进而影响着公众对科技风险的认知程度,可能会导致公众持反科技态度而远离物理环境,由于对风险管理机构的不信任,公众可能会对社会持冷漠的态度,最终导致公众对科学技术的认可程度降低和社会公共信任减弱等连锁反应。

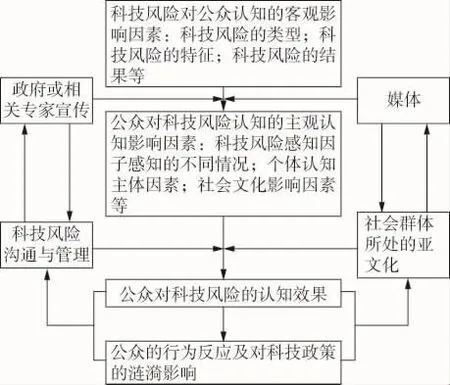

(三)科技风险与公众认知关系的综合理论框架

从上述分析中可以看出,公众对科技风险的主观认知与科技风险对公众认知的客观影响是两个相互区别的过程,前者由于受到诸多主观因素的影响,公众对科技风险的认知程度与实际的科技风险水平会有所偏离。“个人根据他们对风险的感知做出回应,而不是根据一个客观的风险水平或对风险的科学评估,科学评估只在它们融入个人感知时才是个人对风险反应的一部分。”[21](P74)因此,不能将公众对科技风险的认知看做是一个独立的过程,而应充分考虑到影响公众认知科技风险的客观影响因素,即科技事故的特点、类型及其产生的后果通过外界不同人群、媒体等的解读和传播对公众认知科技风险的影响。

考虑到上述关系,必须对科技风险与公众认知的关系进行综合理论分析。只有将公众对科技风险的主观认知和科技风险对公众认知的客观影响结合起来考察,才能清楚地理解科技风险与公众认知之间的关系。科技风险与公众认知的综合理论框架如图3所示。

此理论框架涉及主客观影响因素在前面的论述中大都已经提及,这里只对框架本身进行解释。图中由上向下所表示的内容,首先表示的是实在科技风险,即具体科技事故所产生的一切结果,在政府有关宣传机构、相关专家和媒体的解读和宣传中,刺激了公众对科技事故的关注程度,影响了科技风险沟通与管理和社会群体的亚文化;公众在接触各种关于科技事故信息的同时,会运用自身主观对科技风险的经验、认知能力、伦理价值观念去分析他们所接触的信息;但这一过程并不是具有绝对的主观性过程,公众认知的过程也受自身所处的亚文化和政府对科技风险的沟通与管理方式的影响;最终,公众形成对科技风险的认知态度,同时表现出各种行为反应,这些行为反应会对科学技术相关政策产生涟漪影响。而公众对科技风险的认知程度、态度和行为,反过来会影响到政府有关机构的科技风险沟通与管理方式,同时也会影响到公众所处的亚文化的科技风险观的形成,进一步影响到政府和媒体去调整宣传角度和方式,以此去影响公众对科技风险的认知水平,使其尽可能达到与实际科技风险水平相一致。

图3 科技风险与公众认知关系的综合理论框架

由此来看,科技风险与公众认知的相互关系,除了具体科技事故带来的风险之外,其他各部分之间的关系是一个闭合的、循环反馈过程。实在的科技风险是现实存在的,因此它不受公众的认知所涉及的因素的影响,因为不管有没有这些因素的影响,科技风险总归是现实存在的,因此,这一部分不参与循环的过程。

三、科技风险与公众认知关系的现实启示

通过以上对科技风险与公众认知关系的综合理论分析,可以得到以下几方面的启示:

第一,公众与科技专家对科技风险认知的差异主要是因为公众与科技专家的科技风险观的不同所造成的。因此,在处理科技风险与公众认知关系问题时,应及时发现和考虑造成公众与科技专家对科技风险认知差异的影响因素。要想在两者间进行良好的科技风险沟通,首先需要对科技风险的界定有一个统一的标准,在这个前提下进行科技风险沟通,就可能消除公众与科技专家对科技风险的认知差异,尽可能达到统一认知的目的。

第二,从科技风险与公众认知间的关系可以看出,公众认知科技风险的角度以及态度会直接影响到科技风险的沟通、管理以及公众对科学技术的态度。因此,公众对科技风险的认知状况应被纳入政府有关机构、科技专家、媒体以及理论工作者的视野,纳入科技政策的制定过程中。虽然公众对科技风险的认知或多或少存在偏差,但相对于技术专家等从狭隘技术维度定义技术风险来说,公众的观点显得更为丰富和复杂,因为他们的观点中包含了诸如公正、灾难的可能性以及可控性等价值因素的考虑,毕竟科技风险评估是一个复杂的过程。[22](P166)

第三,科技风险的公众认知并不是一个简单的线性过程,传统的科技普及工作并不能对公众的科技风险认知产生 “立竿见影”的效果。这是因为:公众对科技风险的认知是一个复杂的心理现象,其影响因素既有客观的因素,又有主观的因素;既有公众的理性分析,又有非理性的个体自觉;既有科技风险沟通与管理的宏观影响,又有公众所处亚文化的微观渗透。毋庸置疑,公众对科技风险的认知效果依赖于公众的科技风险意识,二者是一种正相关的关系,公众科技风险意识的高低直接关系到公众对政府相关科技战略、科技决策的拒斥和接受程度。因此,政府的宣传、科技传播和科技风险的沟通与管理应指向公众的科技风险意识,应在政府与公众之间形成一个公共领域,在此领域内通过恰当的协商、沟通机制,倾听公众对相关科技决策的意见,并对公众的呼声给予恰当的回应,才可能建立起一种健康的、可持续的政府与公众之间的信任关系。

第四,可以在科技风险与公众认知关系分析中寻求解决 “信任危机”的有效途径。鉴于公众对科技风险的认知效果,连同产生的一系列行为反应会波及与科技政策有关的诸多领域。因此,政府有关风险管理机构应关注公众科技风险认知结果及其行为反应对风险沟通、公众亚文化的影响,及时发现问题,调整科技政策、宣传内容和宣传方式。同时,政府管理机构还应对科技专家和管理人员加强风险意识及责任意识教育,加强重大科技决策的社会参与和公众沟通,把风险沟通和评估真正纳入政府科技项目管理过程中。媒体也应承担其应有的政治责任和道德责任,不仅要关注专家对科技风险的定义和解释,同时也要关注公众对科技风险的认知效果及行为反应,做到如实宣传相关科技事实,不能放大科技风险,从而起到良好的舆论监督作用。

[1][5][17][18][19][20][21]谢尔顿·克里姆斯基、多米尼克·戈丁尔:《风险的社会理论学说》,北京,北京出版社,2005。

[2]Dupont,R.L.“The Nuclear Power Phobia”.Business Week,1981(7):14-16.

[3]Renn,O.C.“Die Geseilschaftliche Erfahrung und Bewertung von Risiken:Eine Ortsbestimmung”.Schweizerische Zeitschrift für Soziologie,1991 (3).

[4]Fischhoff,B.,P.Slovic,S.Lichtenstein,S.Read,B.Combs.“How safe Enough?A Psychometric Study of Attitudes Towards Thechnological Risks and Benefits”.Policy Sciences,1978 (9):127-129.

[6][12][22]Ortwin Renn,Bernd Rohrmann.Cross-cultural Risk Perception:A Survey of Empiricil Studies.Preenwood Publishing Croup,1985.

[7][8][9][10][11]毛明芳:《现代技术风险的生成与规避研究》,中共中央党校博士论文,2010。

[13]Weinstein N.D.Sandman P.M,Roberts N.E.“Determinants of Self-protective Behavior:Home Radon Testing.”Journal of Applied Social Psychology,1990 (20):783-801.

[14]Baird B.N.R.“Tolerance for Environmental Health Risks:the Influence of Knowledge,Benefits,Voluntariness and Environmental Attitudes”.Risk Analysis,1986,6 (4):425-436.

[15]Borcherding K.,Rohrmann B.,Eppel T.A.“Psychological Study on the Cognitive Structure of Risk Evaluations” .In Brehmer B.,Jungermann H., Lourens P.et al.New Directions in Research on Decision Making.Amsterdam:Noeth-Holland.1986.

[16]Starr,C.“Social Benefit Versus Technological Risk:What is Our Society Willing to Pay for Safety?”.Science,1969 (165):1 232-1 238.