我国粮食制品的地理标志与非物质文化遗产保护

2012-01-19孙志国王树婷熊晚珍黄莉敏

孙志国,王树婷,熊晚珍,黄莉敏

(咸宁学院 资源与环境科学学院,湖北 咸宁 437100)

地理标志,是世界贸易组织 (WTO)《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS协议)规定的7种独立的知识产权之一,为多哈回合知识产权谈判的三大议题之一,是当今世界知识产权保护普遍关注的一大热点[1-3],主要是针对传统名优特产 (如农产品、酒类、食品、工艺品、纺织品等广义的特产)的知识产权保护[1-7]。

地理标志和原产地命名制度在国外已经有100多年的历史,法国是这一制度的发源地之一[1-3]。我国地理标志保护制度实施时间不久,先后主要有5个地理标志保护系统,目前还存在其中的3个主要系统:①国家工商行政管理总局的地理标志商标注册;②国家质量监督检验检疫总局的地理标志产品保护;③农业部的农产品地理标志登记。针对粮食制品的地理标志知识产权的保护系统,有前两者。利用WTO的TRIPS协议中专门章节规定的地理标志知识产权,培育粮食制品品牌,提升粮食制品国际竞争力,是我国粮食及其相关延伸产业进一步发展的重要问题。

吸收了东方国家 (日本、韩国等)的经验并借鉴了“无形财”等相关的提法[8-9],联合国教科文组织于2003年10月17日,通过了《保护非物质文化遗产公约》,从而拉开了全球非物质遗产保护序幕[10-11]。

2004年8 月,我国加入了《保护非物质文化遗产公约》。自2005年国务院办公厅印发《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》、国务院发出《关于加强文化遗产保护的通知》以来,非物质文化遗产的抢救与保护,在当代中国形成了高潮,并已取得丰硕的成果。粮食制品的传统加工技艺,是非物质文化遗产的重要组成部分。

有些传统特产具有地理标志特性,并包含有非物质文化遗产。如:西湖龙井茶是国家地理标志特产,其制作工艺是传统技艺类非物质文化遗产,且“西湖龙井”为农业品牌类非物质遗产。然而,文化遗产与地理标志的双重保护研究工作,是个薄弱环节。如:在中国知网 (http://epub.cnki.net/Grid2008/brief/index.aspx)的《中国学术文献网络出版总库》中,题名同时有“文化遗产”与“地理标志”的论文,现仅检索出12篇。有鉴于此,我们将探讨我国粮食制品的地理标志知识产权及其传统加工技艺的非物质文化遗产保护问题,以引起全社会对该问题的重视。

1 粮食制品的地理标志产品保护

地理标志产品,以前 (1999-2005年)称为原产地域产品。《地理标志产品保护规定》中所称地理标志产品,是指产自特定地域,所具有的质量、声誉或其他特性本质上取决于该产地的自然因素和人文因素,经审核批准以地理名称进行命名的产品。地理标志产品指:①来自本地区的种植、养殖产品;②原材料全部来自本地区或部分来自其他地区,并在本地区按照特定工艺生产和加工的产品。

自2000年1月31日,绍兴酒成为我国第1种原产地域产品 (即地理标志产品)以来,截至2011年10月31日,原国家质量技术监督局、国家质检总局先后依据《原产地域产品保护规定》、《地理标志产品保护规定》,已对国内907种产品实施了地理标志产品保护,其种类涉及果品、中药材、蔬菜、粮油、茶类、水产品、工艺品、酒类、家禽、牲畜、调味品、纺织品、饮料、花卉等14个大类。其中,粮食制品30种,占总数3.31%,分布于17个省、自治区 (表1)。

此外,国家质检总局,批准对9种产自法国、西班牙、英国的欧洲特产 (阿让李子干、干邑、孔泰奶酪、洛克福奶酪、马吉那山脉橄榄油、布列高科尔多瓦橄榄油、苏格兰威士忌、西乡农场切德奶酪、苏格兰养殖三文鱼),实施地理标志产品保护。

2 粮食制品的地理标志商标注册

地理标志商标,是标示某商品来源于某地区,并且该商品的特定质量、信誉或其他特征主要由该地区的自然因素或人文因素所决定的标志。申请地理标志证明商标,是目前国际上 (尤其是美国、德国等)保护特色产品的一种通行做法。通过申请地理标志证明商标,可以合理、充分地利用与保存自然资源、人文资源和地理遗产,有效地保护优质特色产品和促进特色行业的发展。

国家工商总局的地理标志商标注册工作,始于1995年。截至2010年12月31日,国家工商总局注册了32个省市自治区地理标志商标1 004件(含台湾省的池上米),种类涉及果品、蔬菜、粮油、茶类、中药材、牲畜、家禽、水产品、工艺品、调味品、花卉、纺织品、酒类、饮料、烟草等15个大类。其中,粮食制品 27件,占总数2.69%,分布于12个省市自治区 (表2)。

此外,国家工商总局注册了产自泰国、美国、墨西哥、牙买加、意大利、英国、德国、韩国等8国的地理标志商标泰国香米、IDAHO POTATOES、GROWN IN IDAHO等36件。

表1 我国粮食制品的国家地理标志产品

3 粮食制品传统制作技艺的非物质文化遗产保护

自2001年昆曲成为首批世界非物质文化遗产以来,截至2010年底,我国成为世界非遗第一大国,入选联合国教科文组织的非遗名录的项目已达34项,其中,含6项急需保护的世界非物质文化遗产名录。

除申报世界非物质文化遗产外,我国逐步建立国家和省、市、县四级非物质文化遗产名录体系的登录制度。国务院分别于2006年5月20日、2008年6月7日、2011年5月23日,公布了第1批、第2批、第3批《国家级非物质文化遗产名录》,这3批共1 219项,同时,两次扩展311项。各省市自治区积极开展非物质文化遗产保护,相继公布省级非物质文化遗产名录。这些名录目前基本上与《国家级非物质文化遗产名录》一样,也分10类:民间文学,传统音乐,传统舞蹈,传统戏剧,曲艺,传统体育、游艺与杂技,传统美术,传统技艺,传统医药,民俗。显然,与粮食制品相关的非物质文化遗产,基本上属于传统技艺类。

表2 我国粮食制品的国家地理标志商标

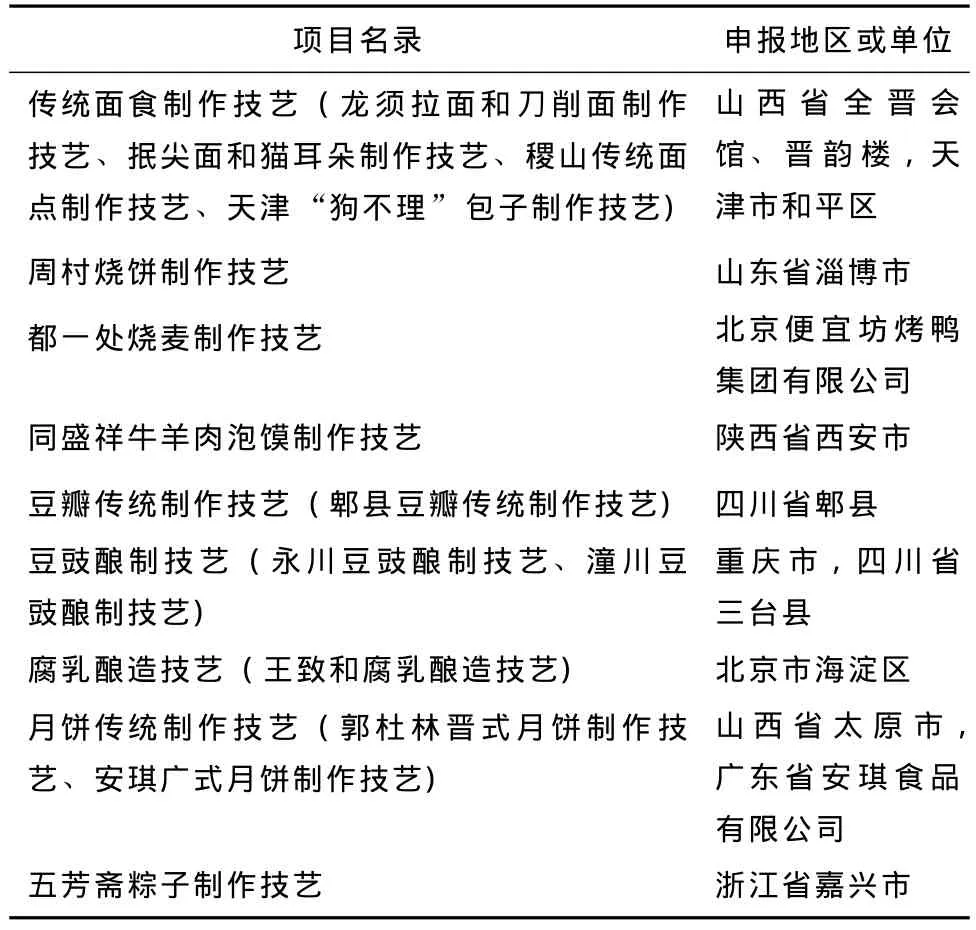

我国粮食制品的非物质文化遗产,在《世界非物质文化遗产名录》中,还处于空白状态。我国现有的1 219项国家级非物质文化遗产,与粮食制品相关的项目仅占0.74%,只有9项:传统面食制作技艺、周村烧饼制作技艺、都一处烧麦制作技艺、同盛祥牛羊肉泡馍制作技艺、豆瓣传统制作技艺、豆豉酿制技艺、腐乳酿造技艺、月饼传统制作技艺、五芳斋粽子制作技艺 (表3)。我国现有7 675项省级非物质文化遗产,其中,与粮食制品相关的项目,只有212项,仅占2.76%。

表3 我国粮食制品的国家级非物质文化遗产 (传统技艺)名录

4 发展对策

4.1 研究传统名优粮食制品的地理标志因素

地理标志 (地理标志产品、地理标志商标、农产品地理标志)粮食制品,产自特定地域,所具有的质量、声誉或其他特性本质上取决于该产地的自然因素和人文因素。因此,应该深入研究各种名优粮食制品的自然因素与人文因素特征,揭示其地理标志特征,为地理标志知识产权的管理与保护,提供科学依据。

4.2 制定地理标志粮食制品的国家质量标准

地理标志 (地理标志产品、地理标志商标、农产品地理标志)粮食制品,都具有国家级认定的地理标志知识产权。保护与利用地理标志这种无形知识产权,必须对其载体地理标志特产有严格的质量技术要求,制定其国家质量标准。

然而,地理标志粮食制品的国家质量标准,全国现行仅有3个:《GB/T 19048—2008地理标志产品龙口粉丝》、 《GB/T19852—2008地理标志产品卢龙粉丝》、 《GB/T20560—2006地理标志产品郫县豆瓣》。因此,为了完善地理标志知识产权保护,急需制定我国各种地理标志粮食制品的相应国家质量标准。

4.3 加强粮食制品的地理标志商标注册与地理标志产品保护

目前我国存在3个地理标志保护系统中,农业部的农产品地理标志登记主要登记农产品的地理标志,并不登记粮食制品。因此,我们申请粮食制品的地理标志知识产权保护时,应向国家工商行政管理总局,注册粮食制品的地理标志商标,向国家质量监督检验检疫总局,申报粮食制品的地理标志产品保护。

4.4 充分利用地理标志专用标志,培育地理标志粮食制品的品牌

截至2011年10月31日,国家质检总局核准了3 902家企业使用429种产品的“地理标志产品专用标志”。有些特产的地理标志专用标志使用得很好,如:现已有高达218家企业能合法使用武夷岩茶的地理标志产品专用标志。

如表1所示,我国国家地理标志粮食制品的“地理标志产品专用标志”使用情况,绝大多数均不佳。为更好地培育品牌,充分利用地理标志品牌效应,应当鼓励与支持地理标志粮食制品保护范围的更多企业,使用其相应的地理标志专用标志。

4.5 收集与整理传统粮食制品的非物质文化遗产

为传承粮食制品的非物质文化遗产,应当详细调查我国传统粮食制品 (米粉、米线、米糕、年糕、豆腐等)资源,并结合少数民族文化等特点,收集与整理传统粮食制品的非物质文化遗产资料,深入研究其非物质文化遗产与文化内涵。

4.6 加强申报文化生态保护区传统粮食制品的非物质文化遗产名录

文化生态保护区是指在一个特定的区域中,通过采取有效的保护措施,修复一个非物质文化遗产和与之相关的物质文化遗产互相依存,与人们的生活生产紧密相关,并与自然环境、经济环境、社会环境和谐共处的生态环境。划定文化生态保护区,将民族民间文化遗产原状地保存在其所属的区域及环境中,使之成为“活文化”,是保护文化生态的一种有效方式。

从2007年6月6日以来,文化部相继命名设立了11个国家级文化生态保护区。应该加强国家级、省级文化生态保护区传统粮食制品的国家级、省级非物质文化遗产名录申报,实现传统粮食制品非物质文化遗产传承与文化生态保护区建设的融合,从而促进文化生态保护区的建设与发展。

4.7 实现非物质文化遗产与地理标志知识产权的双重保护

许多非物质文化遗产,其实与特产是无关的,和地理标志也没有什么明显的联系。但是,特产的传统技艺类非物质文化遗产,与地理标志的人文因素密切相关。有些传统粮食制品具有地理标志特性,并包含有非物质文化遗产。如:孝感米酒是国家地理标志特产,孝感米酒传统制作技艺,是传统技艺类非物质文化遗产,且地理标志名称“孝感米酒”,为农业品牌类非物质遗产。因此,我们应该对传统粮食制品,实施非物质文化遗产与地理标志的双重保护工作。

4.8 发展与繁荣传统粮食制品相关的文化产业

中共十七届六中全会以“文化”作中心议题,通过了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,力推文化产业成为国民经济支柱产业。

众所周知,传统特产文化是传统特产产业开发的翅膀,传统特产产业是传统特产文化的依托和载体。我们要依托传统粮食制品的地理标志与文化遗产资源,多出版传统粮食制品文化与传统工艺书籍,表演传统粮食制品制作技艺,保护其地理标志与物质文化遗产、非物质文化遗产,建立传统粮食制品博物馆,开展相关文化节活动,加强粮食制品文化研究,开展传统粮食制品文化旅游 (尤其是农家乐)与文化教育等,从而发展与繁荣粮食制品的相关文化产业。

5 小结

在我国粮食制品资源中,有30种国家地理标志产品,分布于17个省自治区;27件国家地理标志商标,分布于12个省市自治区。我国现有的1 219项国家级非物质文化遗产,与粮食制品相关的项目有9项。7 675项省级非物质文化遗产,与粮食制品相关的项目有212项。

我国粮食制品的地理标志知识产权及其传统加工技艺的非物质文化遗产保护的发展对策:研究传统名优粮食制品的地理标志因素;制定地理标志粮食制品的国家质量标准;加强粮食制品的地理标志商标注册与地理标志产品保护;充分利用地理标志专用标志,培育地理标志粮食制品的品牌;收集与整理传统粮食制品的非物质文化遗产;加强申报文化生态保护区传统粮食制品的非物质文化遗产名录;实现非物质文化遗产与地理标志知识产权的双重保护;发展与繁荣传统粮食制品相关的文化产业。

[1] 田芙蓉.地理标志法律保护制度研究 [M].北京:知识产权出版社,2009:1-385.

[2] 冯寿波.地理标志的国际法律保护:以TRIPS协议为视角 [M].北京:北京大学出版社,2008:1-361.

[3] 宋敏.农业知识产权 [M].北京:中国农业出版社,2010:1-341.

[4] 孙志国,熊晚珍,王树婷,等.浙江茶类地理标志知识产权保护的现状与发展对策 [J].浙江农业科学,2011(3):467-471.

[5] 孙志国,陈志,程东来,等.党参道地药材资源的国家地理标志产品保护 [J].中草药,2010,41(2):320-323.

[6] 孙志国,王树婷,钟学斌,等.邓村绿茶的地理标志与非物质文化遗产保护 [J].湖北农业科学,2011,50(20):4277-4280.

[7] 孙志国,钟学斌,张敏,等.山药类国家地理标志产品的保护与发展对策 [J].山东农业科学,2010(2):120-123.

[8] 星野紘.日本无形文化遗产的保护措施 [J].文物工作,2002(7):43-45,47.

[9] 朴原模.韩国非物质文化遗产的记录工程与数码档案的构建 [J].河南社会科学,2009,17(4):22-25.

[10] 刘魁立.论全球化背景下的中国非物质文化遗产保护[J].河南社会科学,2007,15(1):25-34.

[11] 王文章.非物质文化遗产概论 [M].北京:教育科学出版社,2008:1-438.