留叶数对烤烟品质形成的影响

2012-01-17宋淑芳陈建军周冀衡

宋淑芳,陈建军,周冀衡

(1.湖南农业大学烟草研究院,长沙 410128;2.广西百色市现代农业技术研究推广中心,广西 百色 533612;3.华南农业大学烟草研究室,广州 510640)

打顶留叶数是烟叶生产中一项重要的农艺措施,可以直接或间接调控烟叶的产量和质量,与烟叶生产的经济效益密切相关,而确定最适宜的单株留叶数经常是一个问题[1]。国内外许多研究表明,单株留叶数对农艺措施、产量、产值以及化学成分、烟气等都有不同程度的影响,最适宜单株留叶数因产地、气候、土壤、品种等因素而有所不同[2-7]。目前,关于留叶数对碳氮代谢及烟叶品质形成过程影响的报道少见[8],大都局限在对某些化学成分含量的测定[9-15],碳氮代谢有关酶活性的变化及其对品质形成的影响机理尚不明确。

在烟叶碳氮代谢过程中,各种酶的活性变化起着决定性的调节作用[16-18],探讨碳氮代谢关键酶的活性变化规律对研究碳氮代谢对烟叶品质形成的作用机理有重要意义。因此,笔者在南方典型烟区南雄开展了留叶数对烟叶成熟过程中碳、氮代谢关键酶活性变化以及烟叶品质形成相关的代谢物质积累影响的试验,探讨留叶数对烟叶品质形成的作用机理,以期为南雄烤烟生产提供依据,也能作为其他烟区烤烟栽培技术的研究与应用的理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料与设计

试验于 2006年在广东省南雄烟草科学研究所试验田进行。供试品种9601,土壤理化性状为pH 7.45,全氮0.114%,全磷0.057%,全钾2.79%,碱解氮119.00 mg/kg,速效磷9.30 mg/kg,速效钾18.00 mg/kg,有机质 2.20%。试验设 4个处理,T1:留叶数16片;T2:留叶数18片;T3:留叶数20片;T4:留叶数22片。重复3次,共12个小区,随机区组排列,行株距为110 cm×60 cm。漂浮苗于2月19日统一移栽,4月11日开始第一次打顶(现蕾打顶)并驳枝,5月13日开始采收下部叶。

1.2 取样与测定方法

打顶(即移栽后85 d)后开始进行中、上部叶的取样,并进行试验指标的测定。两个部位分别取样5次,中部叶分别在移栽后85、92、98、105和115 d取样,上部叶分别在92、98、105、115和125d取样。中、上部叶分别取从上往下数第 11片(移栽后第105天采收)、第4片(移栽后第115天采收)。硝酸还原酶活性、淀粉酶活性、可溶性糖和淀粉含量的测定参照文献[19],总氮含量用瑞典福斯特卡托公司生产的凯氏自动定氮仪CID-310进行测定。

1.3 统计方法

采用DPS软件进行统计分析。

2 结 果

2.1 碳氮代谢关键酶活性

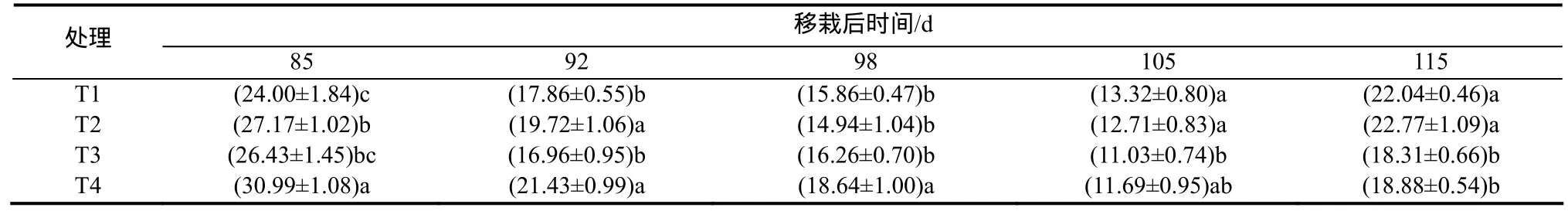

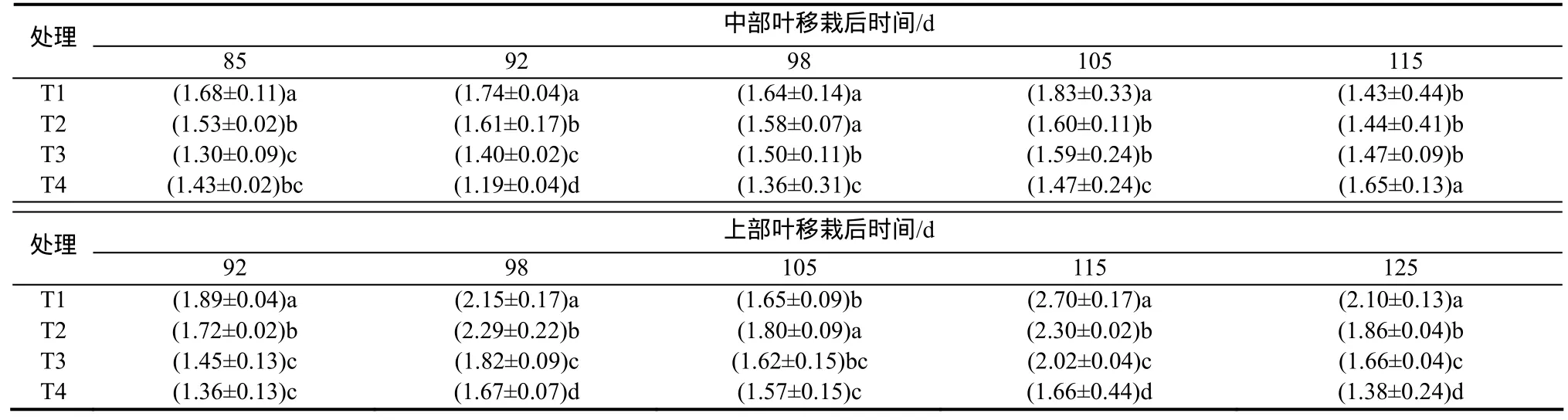

2.1.1 硝酸还原酶活性 由表1可知,从打顶到烟叶采收,各处理烟株中部叶硝酸还原酶活性不断下降,且下降速率T1<T2<T3<T4,分别为2.23%、2.66%、2.91%、3.11%,随留叶数增多而上升。由表2可知,各处理烟株上部叶硝酸还原酶活性先上升后下降;从开始下降到采收时,硝酸还原酶活性下降速率T1<T2<T3<T4,分别为1.13%、1.49%、1.49%、3.12%,与中部叶规律一致;T1硝酸还原酶活性下降的时间较T2、T3、T4早7 d左右。

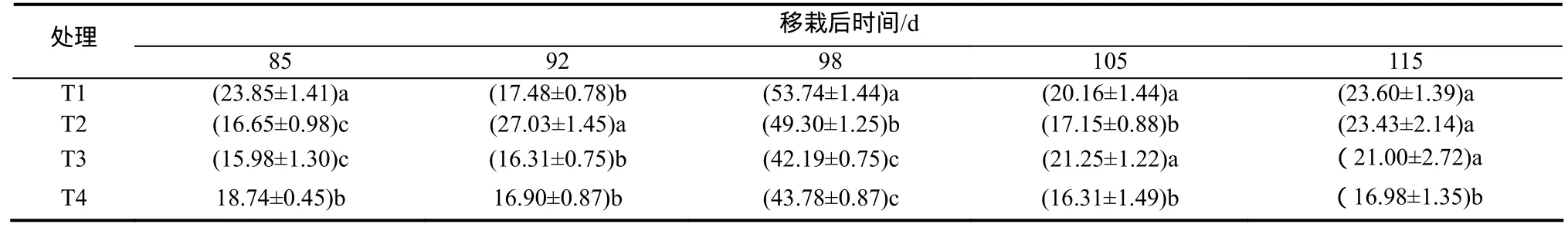

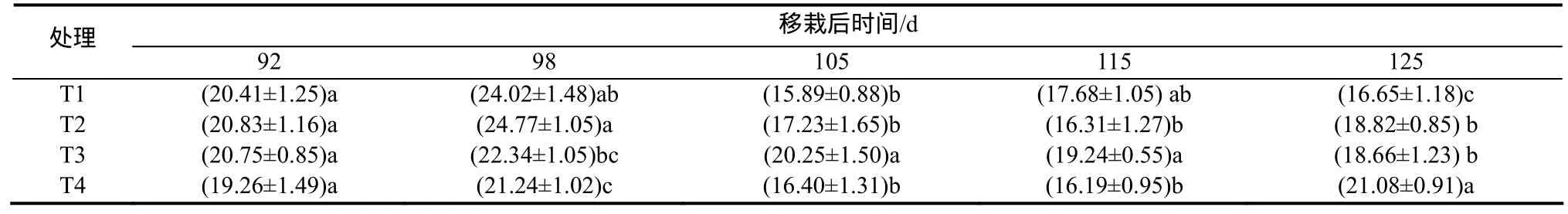

2.1.2 淀粉酶活性 由表3可知,各处理中部叶淀粉酶活性呈现出弱-强-弱的变化规律,移栽后98 d左右达到峰值,峰值大小为 T1>T2>T4>T3,除T3、T4无显著差异外,其他两两间差异显著,说明此时烟叶氮代谢处于高峰期并随留叶数增加而减弱,此后逐渐转为碳代谢为主。

由表4可知,上部叶淀粉酶活性总体趋势与中部叶相似,在移栽后 98 d达到高峰,峰值大小为T2>T1>T3>T4,T1、T2与 T4有显著差异,T2与 T3有显著差异,其他无显著差异。可见留叶数增多时淀粉酶活性峰值降低。

2.2 碳氮化合物含量

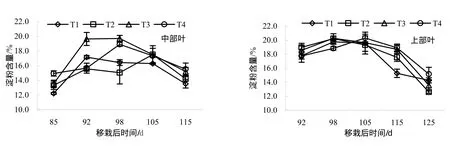

2.2.1 总氮 由图1可知,移栽后85~98 d,各处理烟株中、上部叶的总氮含量呈下降趋势,且T4的下降幅度最大;98 d后至采收,各处理烟株中部叶以及T1、T2、T3烟株上部叶的总氮含量都稍有回升,T4的烟株上部叶总氮含量呈一直下降的态势。烟叶采收时,T1的中部叶总氮含量明显高于T2、T3、T4,T4的上部叶总氮含量明显低于T1、T2、T3。表明中、上部烟叶的总氮积累量随留叶数的增多而减少。

表1 各处理中部叶成熟期硝酸还原酶活性 μgNO2-/g FW·hTable 1 Activity of nitrogen reductase in middle leaves during the mature stage

表2 各处理上部叶成熟期硝酸还原酶活性 μgNO2-/g FW·hTable 2 Activity of nitrogen reductase in upper-leaves during the mature stage

表3 各处理中部叶成熟期淀粉酶活性 mg/g FW·5minTable 3 Activity of amylase in middle-leaves during the mature stage

表4 各处理上部叶成熟期淀粉酶活性 mg/g FW·5minTable 4 Activity of amylase in upper-leaves during the mature stage

2.2.2 烟碱 由表5可知,从打顶到烟叶采收,各处理烟株中、上部叶烟碱含量总体呈上升趋势。在烟叶采收时,中、上部叶烟碱含量均表现为 T1>T2>T3>T4,随留叶数增多而减少。

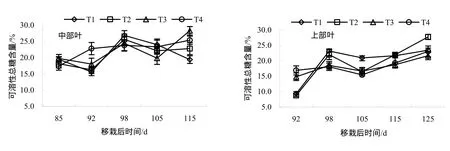

2.2.3 可溶性总糖 由图2可知,各处理烟株中、上部叶的可溶性总糖含量在移栽后 98 d都达最大值,且T1>T2>T3>T4。可见,留叶数增加,中、上部烟叶的可溶性糖积累量随留叶数增多而减少。

图1 各处理中、上部叶片成熟期总氮含量Fig.1 Content of nitrogen content in middle and upper leaves during the mature stage

2.2.4 淀粉 由图3看出,各处理烟株中、上部叶的淀粉含量先上升后下降。中部叶峰值大小为:T3>T4>T2>T1,且 T3、T4明显大于 T1、T2,上部叶淀粉含量峰值为:T4最高,T1最小,T2、T3居中而差异不明显,可见留叶数多中、上部叶淀粉积累量高。而且,T3、T4的中部叶淀粉含量峰值出现比T1、T2晚7d,T4的上部叶淀粉峰值出现比T1、T2、T3晚7d,表明留叶数多淀粉合成高峰期延后。

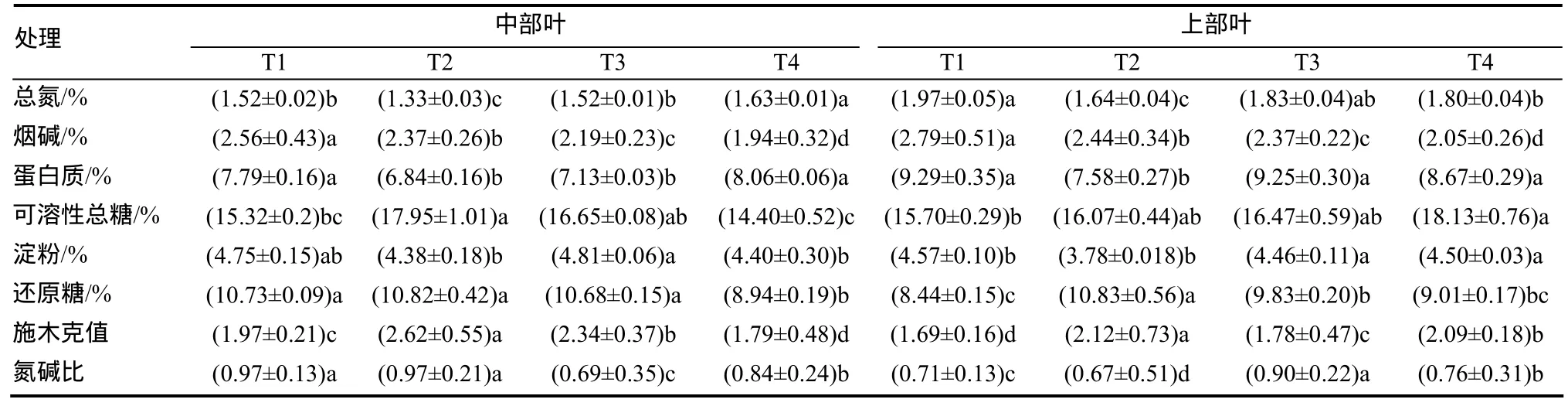

2.3 烤后烟叶化学成分含量及协调性

由表6可知,T2的中、上部叶的总氮、蛋白质、淀粉含量均为最低;T2、T3的中部叶可溶性糖含量较高,二者无显著差异;上部叶可溶性糖含量为T2、T3、T4较高,三者无显著差异。T2的中、上部叶还原糖含量均为最高,T3次之;各处理中、上部叶烟碱含量随留叶数的增多而减少。T2的中、上部叶施木克值最大,T3次之;从氮碱比[20]看,T4的中部叶质量最优,T3的上部叶质量最优。

表5 各处理中、上部叶叶片成熟期烟碱含量 %Table 5 Content of nicotine in middle leaves during the mature stage

图2 各处理中、上部叶成熟期可溶性总糖含量Fig.2 Content of total soluble sugar in middle and upper leaves during the mature stage

图3 各处理中、上部叶成熟期淀粉含量Fig.3 Content of starch in middle and upper leaves during the mature stage

表6 各处理烤后烟叶主要化学成分及协调性Table 6 Content of chemical composition and coordination of flue-cured leaves

3 讨 论

适宜的留叶数才能协调烟叶代谢向形成优质烟叶所需的代谢模式进行,使烟叶化学成分协调,比例平衡,品质优良[21-22]。本研究结果表明,留叶数18和20片的中上部烟叶化学成分及协调性指标值更倾向优质烟叶标准[23-24],烟叶的化学成分含量及其协调性也并未与留叶数呈相关性。

试验结果表明,在烟叶成熟期间,单株留叶数增多,中、上部叶片硝酸还原酶活性下降速率加快,淀粉酶活性峰值降低,总氮、烟碱及可溶性糖的积累峰值降低,淀粉积累峰值升高。说明留叶数增多,在氮代谢减弱的同时,碳的合成代谢也减弱,这与留叶数的“稀释作用”[25]相似。

本试验结果还表明,留叶数多时上部叶NR活性由上升到下降的转折点推后,淀粉积累峰值出现较晚。说明留叶数影响了烟叶由氮代谢为主转为碳代谢为主的转化时间,当前期氮代谢持续时间延长,烟叶以氮代谢为主转为碳代谢为主的时间随之推后,淀粉积累峰值也缘此延迟。

以上试验结果表明,留叶数不是简单地使碳、氮代谢增强或减弱,它可能是通过调节碳、氮代谢在成熟期间的转化时间[26]亦或调节碳氮代谢的相对强度[27]来实现其对烟叶品质的影响。在本试验设计条件下,留叶数18片、20片两个处理的烤后烟叶更接近优质烟叶的标准,可能由于在烟叶成熟过程中,碳、氮代谢相对强度适中,且能及时由氮代谢为主转为碳代谢为主,积累的含氮化合物和碳水化合物比例协调,更有利于烟叶品质的形成,这还有待更进一步的探讨。

本试验探讨了留叶数对烤烟品质形成的生理规律,对南雄烟叶生产的大田管理具有指导性作用,对其他烟区的烟叶生产也提供了参考的理论依据。但因其结果是在南雄这一特定的生态条件下得到的,其他烟区在烟叶生产时,可以此作为理论基础,结合栽种品种以及当地的气候、土壤肥力状况等来确定实际留叶数。

[1]左天觉.烟草的生产、生理和生物化学[M].朱尊权,等,译.上海:上海远东出版社,1993:74.

[2]胡国松,傅建政,张丙孝,等.目前我国烤烟烟叶质量的若干限制因子[J].中国烟草科学,1999,20(4):12-15.

[3]王莹,李元实,赵铭钦,等.种植密度及留叶数对烤烟主要碳水化合物含量的影响[J].云南农业大学学报,2009,24(2):216-219,254.

[4]王付锋,赵铭钦.种植密度和留叶数对烤烟农艺性状及品质的影响[J].江苏农业学报,2010,26(3):487-492.

[5]刘泓,熊德中,许茜.氮肥用量与留叶数对烤烟氮吸收及烟碱含量的影响研究[J].中国生态农业学报,2006,14(2):85-87.

[6]李继新,梁贵林,陈叶君.贵烟11号密度、留叶数对烤烟产质量的影响[J].贵州农业科学,2000(s1):13-18.

[7]唐永红.烤烟产质量与施钾量及留叶数变化规律的研究[J].陕西农业科学,1998(3):14-17.

[8]赵铭钦,卢叶,刘云,等.种植密度与留叶数对打顶后烤烟几种酶活性和 MDA含量的影响[J].中国烟草学报,2009,15(3):49-53,62.

[9]江豪,陈朝阳.打顶、留叶对 K326烟叶产量及质量的影响[J].福建农业大学学报,2001,30(3):329-333.

[10]高文霞,陈朝阳,江豪.施氮量、留叶数和喷施α-NAA对烤烟 K326烟碱的影响[J].山西农业大学学报,2002,25(3):207-211.

[11]黄一兰,王瑞强,王雪仁.打顶时间与留叶数对烤烟产质量及内在化学成分的影响[J].中国烟草科学,2004,25(4):18-22.

[12]厉福强,胡德才,王蓉.不同海拔地区施氮量、密度、采叶数对烤烟产质量的影响[J].贵州农业科学,2000,(s1):22-26.

[13]李章海,徐晓燕,季学军,等.不同栽培条件对烤烟上部烟叶烟碱和总氮含量的影响[J].中国烟草科学,2005,26(1):28-30.

[14]高贵,田野,邵忠顺.留叶数和留叶方式对上部叶烟碱含量的影响[J].耕作与栽培,2005(5):31-35.

[15]赵光伟,刘德育,王广会.打顶时期与留叶数对烤烟产量与品质的影响[J].现代化农业,1996(4):18-19.

[16]王少先,彭克勤,夏石头.烟草碳、氮代谢及氮肥施用对烟草产量和品质的影响[J].中国农学通报,2004,20(2):33-37.

[17]史宏志,韩锦峰,赵鹏.不同氮量与氮源下烤烟淀粉酶和转化酶活性动态变化[J].中国烟草科学,1999,20(3):5-8.

[18]刘敬业,冉邦定,李天福.烤烟K326成熟期中物质代谢与品质形成关系的研究[J].昆明师范高等专科学校学报,1994(s1):17-21.

[19]邹琦.植物生理学实验指导[M].北京:中国农业出版社,1995:32-35.

[20]王瑞新.面向21世纪课程教材:烟草化学[M].中国农业出版社,2003:172-173.

[21]熊福生,高煜珠,詹勇昌,等.植物叶片蔗糖、淀粉积累与其降解酶活性关系研究[J].作物学报,1994,20(1):52-58.

[22]李玉潜,谢九生,谭中文.甘蔗叶片碳、氮代谢与产量、品质关系研究初探[J].中国农业科学,1995,28(4):46-53.

[23]刘敬业,李天福,冉邦定,等.成熟度、施肥量、留叶数与烟叶香吃味的关系[J].昆明师专学报,1994,9(1):104-106.

[24]Webrew J A.The cultural management of flue-cured tobacco quality[J].Tabacco International, 1983, 185(10):82-87.

[25]左天觉.烟草的生产、生理和生物化学[M].1版.朱尊权,等,译.上海:上海远东出版社,1993:7.

[26]杰弗·泰尔森.烟碱[J].中国烟草,1980(3):44-45.

[27]Tso.T C.Production, Physiology and Biochemistry of Tobacco Plant.Beltsville, Maryland[J].USA.WEALS,Inc, 1990: 315-319.