洱海流域湖泊生态系统健康综合评价与比较

2012-01-13张红叶蔡庆华汪兴中杨顺益孔令惠中国科学院水生生物研究所淡水生态与生物技术国家重点实验室湖北武汉430072中国科学院研究生院北京00049

张红叶,蔡庆华,唐 涛,汪兴中,杨顺益,孔令惠 (.中国科学院水生生物研究所,淡水生态与生物技术国家重点实验室,湖北 武汉 430072;2.中国科学院研究生院,北京 00049)

生态系统为人类提供了自然资源和生存环境两个方面的多种服务功能[1].生态系统健康是保证生态系统服务功能的前提,一个生态系统只有保持了结构和功能的完整性,并具有抵抗干扰和恢复能力,才能长期为人类社会提供服务,因此,生态系统健康是人类社会可持续发展的根本保证[2].

生态系统健康的研究起源于20世纪70年代,此后在河流、湖泊和森林生态系统健康评价等领域取得了进展[3],它为生态系统的利用、保护与管理提供了新的理论与方法[4].目前生态系统健康已成为国际生态环境领域的热点,也是地球科学、生态学、经济学及社会科学等学科研究相互结合的桥梁[5],为全球生态环境问题的解决带来了新的希望.湖泊是地球表面非常重要的淡水贮藏库,它们的生态系统服务功能对实现经济社会可持续发展具有重要的意义[6].水体污染和富营养化是我国湖泊水环境面临的主要问题,由此导致湖泊生态系统结构和功能的严重退化, 因此对湖泊生态系统进行健康评价十分重要[7].

洱海(25°25′N~26°16′N,99°32′E~100°27′E)是云南省第二大高原淡水湖泊,是典型的内陆断陷湖泊,具有一定的封闭性与半封闭性特点[8].由于受境内地形气候影响较大,湖盆较封闭,湖泊补给系数小、换水周期长,造成其生态系统环境的脆弱性[9].近20多年来,随着湖区经济的快速发展和人口的急速增长,人类对其自然资源的开发不断加剧,使其富营养进程加剧,水质呈不断下降趋势,生态环境逐渐恶化[10-11].本研究采用生态系统健康指数(EHI)法于2009年5月对洱海流域四个静水水体(海西海、茨碧湖、西湖和洱海)的生态系统健康状况进行评价;并收集历史数据,分析20年来洱海流域生态系统的健康状况的变化趋势,以期为洱海环境综合治理提供科学依据.

1 材料与方法

1.1 研究区域概述和样点设置

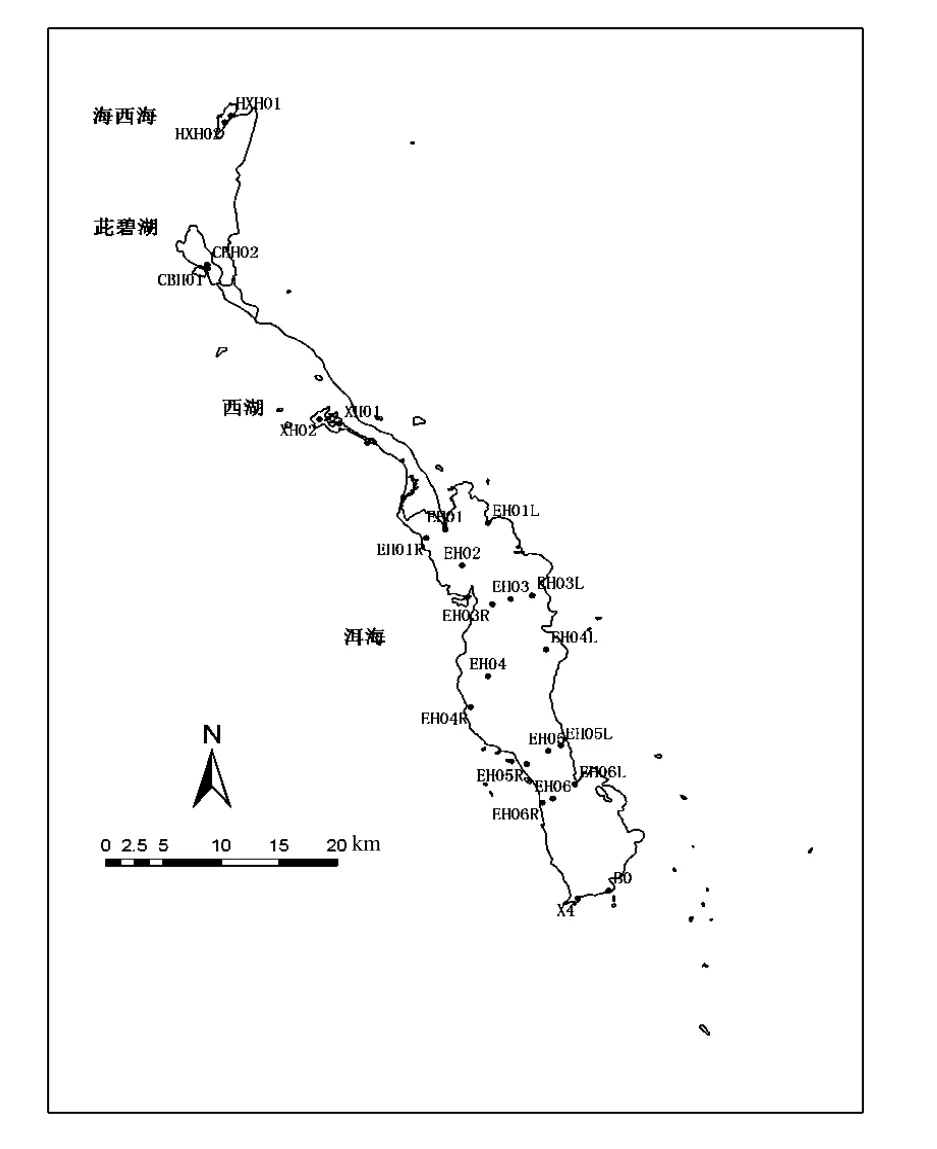

洱海地处云南中部偏西,大理白族自治州中心地带,跨洱源、大理两县市,流域面积2565km2,呈狭长形点分布.是沿湖人民生活、灌溉、工业用水的主要水源,也是旅游的主要景区[12].海西海、茈碧湖和西湖均位于洱海北部(图1).海西海湖泊面积 2.24km2,南北长平均 4km,东西平均1.6km,平均水深10m,最大水深16m,经弥苴河而流入洱海;茈碧湖湖泊面积约8km2,平均水深3m,最深32m,湖呈狭长形,南北长6km,东西宽3km;出水汇入弥苴河最终注入洱海;西湖湖面4.66km2,最大水深 8.3m,一般水深 2~3m,经罗时江流入洱海,是洱海的重要水源之一[12-13].

本研究于2009年5月在洱海流域采样.其中,洱海湖区共设置18个样点,其余3个湖泊分别设置2个样点.样点分布见图1.

图1 洱海流域4个湖泊样点分布Fig.1 The sampling sites of the four lakes in Erhai watershed

1.2 样品采集及处理

24个样点分别采水样和浮游动物样品:用5L柱状采水器采集5L表层水样,取610mL水样用于藻类叶绿素 a(chl.a)含量的测定;另取1220mL水样现场用鲁哥试液固定,经48h沉淀浓缩后添加甲醛保存,用于后续的浮游藻类及轮虫鉴定及定量分析;取 610mL水样,现场添加浓硫酸,调整pH<2,低温保存,用于水化学指标的测定,后带回实验室利用连续流动水质分析仪(SAN++, Skalar)测定.用5L柱状采水器采集30L表层水样并混合,用 25号浮游生物网过滤后,添加甲醛保存,用于后续的甲壳类的鉴定及定量分析.野外采样及样品处理等参照《水域生态系统观测规范》进行[14];叶绿素a浓度测定方法参照文献[15];浮游生物计数、鉴定方法参照文献[15-19].

1.3 评价方法

生态系统健康指数法(EHI)参照徐福留等[20]提出的相关方法和思路,遵循可测性、可比性、灵敏性及综合性的指标选择原则,选取浮游植物生物量(BA)作为基准指标,浮游动物生物量(BZ)、浮游动物生物量(BZ)与浮游植物生物量(BA)的比值(BZ/BA)、能质(Ex)和结构能质(Exst)作为扩展指标;再计算5个指标的生态系统健康分指数(EHIi)及各指标的权重值(ωi)[21];最后通过下列公式[22]计算生态系统健康指数(EHI).

式中: EHI为生态系统健康综合指数; n为选取的标价指标的个数,本研究中n =5; EHIi表示第i个指标的生态系统健康分指数;ωi表示第i个指标的权重值,其公式为[23]:

式中:ril是第i个指标与基准指标BA的相关系数.

在各指标的计算中,基准指标 BA, BZ、BZ/BA均由实测值计算所得; Ex和Exst由公式(3)(4)[24]计算:

式中: Ex为能质, J/L; Exst为结构能质, J/mg; m为属于生物有机成分的指标个数,本研究中m=3; Wi为第i种生物有机成分的权重转换因子, J/mg; Bi为生态系统中第 i种生物有机成分的生物量, mg/l; Bt为系统的总生物有机成分的生物量, mg/l.本文选取浮游植物、轮虫和甲壳类三项生物有机成分指标,其权重系数分别为20、163和232[25].

各指标的生态系统健康分指数(EHIi)的计算公式[22]如下:

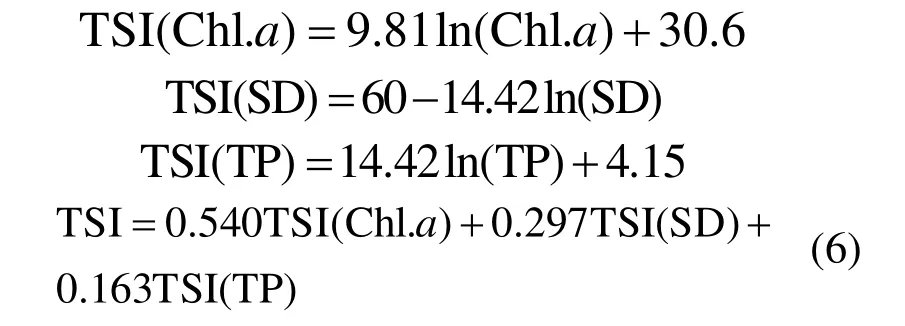

营养状态指数法(TSI)采用Carlson营养状态指数[26],选取藻类叶绿素a(Chl.a)(μg/L)、透明度(SD)(m)、总磷(TP)(μg/L)3个指标计算营养状态分指数,最后用相关加权营养指数法进行营养状态评价,计算公式[27]为:

1.4 数据分析方法

空间插值图系采用 ArcGIS 10.0软件完成,各样点EHI和TSI的线性关系在SPSS 16.0软件中Linear Regression中分析,洱海流域不同年份EHI值的比较在ORIGIN 7.5软件中完成.

2 结果与分析

2.1 健康状态评价

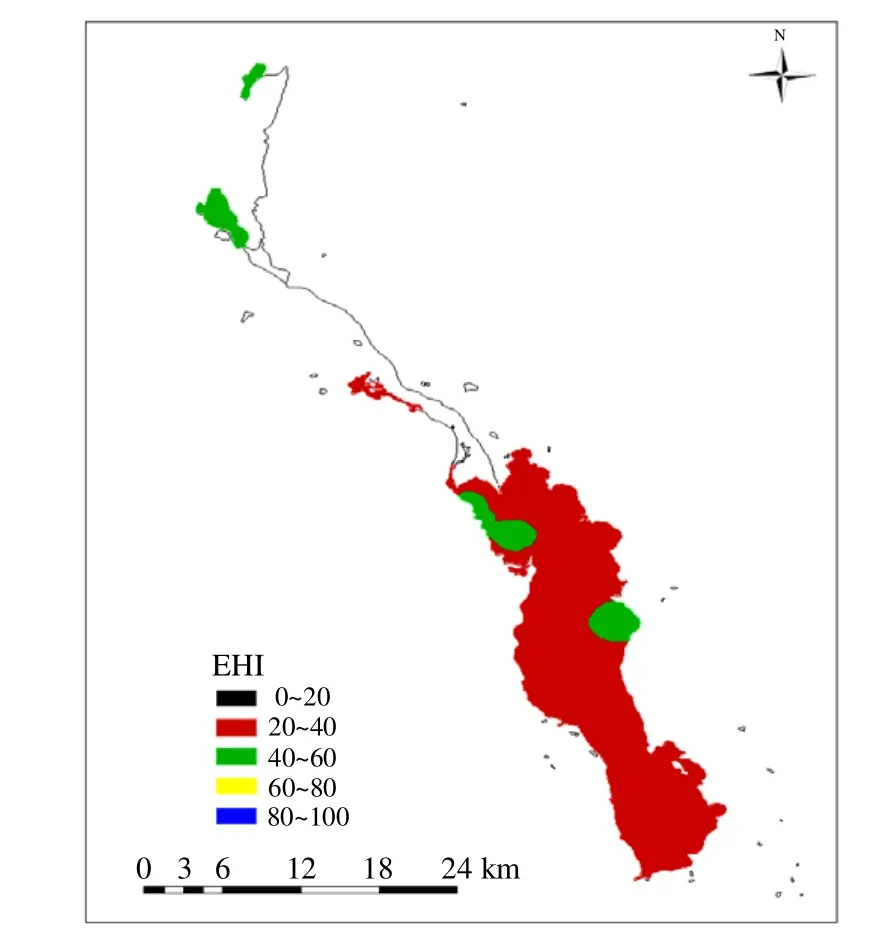

根据EHI的计算公式,对洱海流域湖泊2009年5月调查期间的健康状态进行评价,结果见图2.由图 2可知,调查期间海西海和茨碧湖的 EHI值集中在40~60的变化范围,按照湖泊生态系统健康指数与健康状态的关系[22],可知健康状态为中等;西湖和洱海的EHI值集中在20~40的变化范围,健康状态为较差.

洱海18个样点中除EH01R、EH02、EH03、EH04R四个样点EHI值在40~60的变化范围,健康状态为中等外,其他14个样点的EHI值均在20~40的变化范围,健康状态均为较差,即洱海北部深水区(EH02、EH03)、北部西岸区(EH01R)和中部西岸区(EH04R)健康状况为中等外,其他湖区均为较差.

2.2 营养状态评价

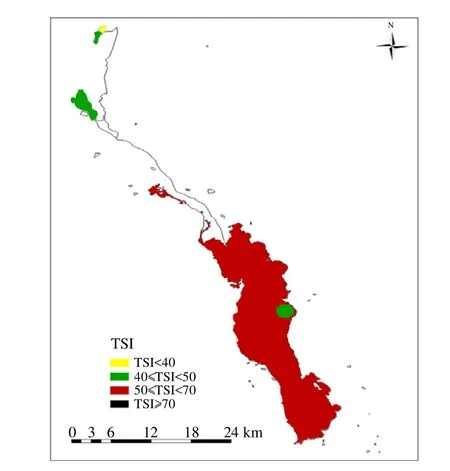

湖泊生态系统健康状态与富营养化程度密切相关,富营养化程度越高,则生态系统健康状态相对越差.洱海流域湖泊营养状态指数空间分布见图 3.依据 TSI法的评价标准:TSI<40为贫营养,40≤TSI<50为中营养,50≤TSI<70为富营养, TSI≥70为超富营养[28-29],可知在调查期间海西海和茨碧湖营养状态均为中营养,而西湖和洱海营养状态为富营养.

图2 洱海流域湖泊EHI值空间分布Fig.2 Spatial distribution of EHI in the lakes of Erhai watershed

图3 洱海流域湖泊TSI值空间分布Fig.3 Spatial distribution of TSI in the lakes of Erhai watershed

2.3 两种评价方法的对比

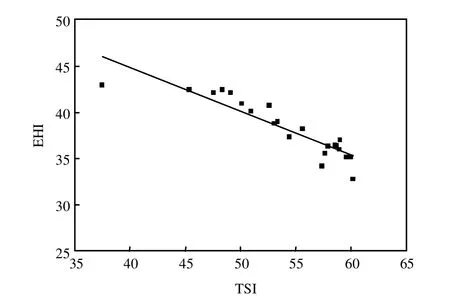

近 20年来,洱海流域生态环境发生了较大的变迁,其营养状态由中营养逐步上升为富营养,这表明洱海流域目前已处于在十分敏感的富营养化转型的关键期[9],湖泊营养盐和生物量基本成正相关,即洱海流域属于响应型生态系统[30].在响应型生态系统中, EHI 与生物量成反比,由此可以推导出TSI营养状态指数与EHI近似呈线性负相关.图 4 显示洱海流域湖泊 2009年各样点 EHI值与其 TSI值呈显著负相关(TSI= -0.4737EHI+63.824,R2=0.8146,P<0.01),说明2009年洱海流域湖泊属于响应型生态系统,且EHI法适应于洱海流域湖泊生态系统健康评价.

图4 洱海流域湖泊各样点TSI和EHI的回归分析Fig.4 The regression relationship between TSI and EHI in the lakes of Erhai watershed

2.4 健康状态比较

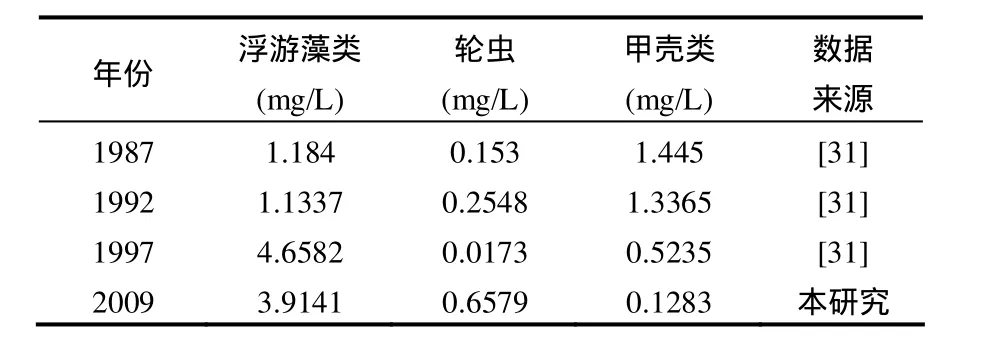

表1 20余年洱海浮游藻类和浮游动物生物量比较Tab.1 Biomass of phytoplankton and zooplankton during the past 20 years in Erhai Lake

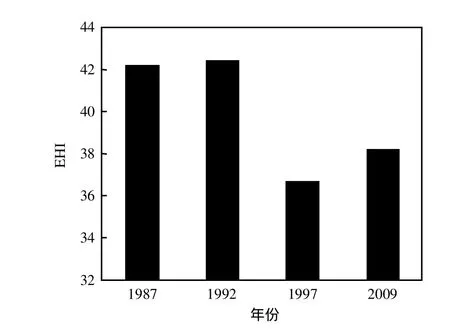

历年洱海浮游藻类和浮游动物的监测数据见表1.采用EHI法,对洱海20余年来生态系统健康状态进行评价,结果见图 5.由图 5可知,20余年来,洱海生态系统健康状态总体上呈恶化趋势,其中1987年和1992年洱海的EHI值在40~60的变化范围,健康状态为中等;1997年和2009年洱海的EHI值在20~40的变化范围,健康状态为较差.

图5 洱海不同年份的EHI值Fig.5 EHI value of Erhai Lake in different years

3 讨论

生态系统健康包括6个方面:即自我平衡、没有疾病、多样性和复杂性、稳定性或恢复力、活力或增长幅、系统组成成分平衡,且在生态系统健康评价中应该同时考虑以上 6个方面全部或至少大部分内容[32].EHI法能反映生态系统的结构和组织水平,能很好地概括生态系统健康的6个部分,可用于同一湖泊不同时空及不同湖泊之间的健康状态的定量评价与比较[20,22],且该法是针对湖泊中营养盐和生物量基本上呈正相关的响应型生态系统研究的基础上提出来的[33];而TSI法侧重于浮游植物chl.a和营养盐的关系,表征水体整体营养状态[27],不能体现生态系统的结构和系统水平,更不能表征水体的健康状态.

本研究采用生态系统健康指数 EHI和 TSI营养状态指数两种评价方法同时对洱海流域湖泊生态系统健康状态进行评价,结果显示两种方法的评价结果一致,由此说明生态系统健康指数(EHI)法适合于评价洱海流域湖泊的生态系统健康状况,同时也说明洱海流域湖泊属于响应型生态系统.

在洱海流域的研究中,国内很多学者针对生物种群结构,富营养化等方面进行了大量的研究[11,34-35].本研究从生态系统健康状态出发研究该流域湖泊的健康状态,结果显示2009年洱海流域湖泊整体健康状况较差,且存在空间差异,表明其已处于一个关键的敏感营养状态转型时期[9].近 20年来,洱海生态环境发生了较大的变迁,主要表现为富营养化进程加剧、湖泊水位降低、湖滨带生境恶化和生物资源过渡开发等一系列生态环境问题[11].分析从 1987年来洱海生态系统健康状况,可知近20年来洱海生态系统健康状态总体上呈恶化趋势,尤其在1996年和2003年两次全湖性的蓝藻水华暴发前后,洱海的生态系统健康状态较差;2004年至今,有关部门开始重视农业面源污染,大理州先后实施了环洱海生态工程、污水处理等洱海环境管理工程[36],洱海富营养化进程有所减缓,2009年调查研究知其生态系统健康状态有所改善,但仍为较差水平,需继续加强流域管理的能力建设,实施流域可持续发展战略,加快实施流域生态保护工程措施,以达到洱海富营养化防治和可持续利用目标.

4 结语

应用生态系统健康指数法(EHI)定量评价了洱海流域湖泊生态系统的健康状态.结果显示:洱海流域诸湖泊均属于营养盐与生物量呈正相关的响应型生态系统;2009年健康状态评价结果为较差,空间差异亦较明显;对比分析洱海流域湖泊20余年来的生态系统健康状态,可知其总体上呈恶化趋势,特别地,因 1997年洱海暴发大规模蓝藻水华而使其生态系统健康状态最差.因此,必须加强洱海流域生态与环境的科学研究及综合管理,健全机构,明确职责,源头治理,区域协调,从流域层面上实现对洱海流域水资源、水环境、生物多样性及社会经济活动的合理布局、综合利用与协调发展.

[1] Constanza R, D’Arge R, De Groot R, et al. The value of the world’s ecosystem services and natural capital [J]. Nature, 1997, 389: 253-260.

[2] 马克明,孙红梅,关文彬,等.生态系统健康评价:方法与方向 [J].生态学报, 2001,21(12):2106-2116.

[3] Kaiser J. Getting a handle on ecosystem health [J]. Science, 1997,276(5314):887.

[4] 郭秀锐,杨居荣,毛显强.城市生态系统健康评价初探 [J]. 中国环境科学, 2002,22(6):525-529.

[5] Rapport D J. Ecosystem health: Exploring the territory [J]. Ecosystem Health, 1995,1(1):5-13.

[6] Westman W E. What are nature’s services worth [J]. Sciences, 1997,197:960-963.

[7] 刘 永,郭怀成,戴永立,等.湖泊生态系统健康评价方法研究[J]. 环境科学学报, 2004,24(4):723-729.

[8] 叶 春,金相灿,王临清,等.洱海湖滨带生态修复设计原则与工程模式 [J]. 中国环境科学, 2004,24(6):717-721.

[9] 颜昌宙,金相灿,赵景柱,等.云南洱海的生态保护及可持续利用对策 [J]. 环境科学, 2005,26(5):38-42.

[10] 郑志强,于兴修,江 南,等.洱海水质的演变过程及趋势 [J]. 东北林业大学学报, 2004,32(1):99-102.

[11] 尹延震,储昭升,赵 明,等.洱海湖滨带水质的时空变化规律[J]. 中国环境科学, 2011,31(7):1192-1196.

[12] 白建坤.大理洱海科学研究 [M]. 北京:民族出版社, 2003.

[13] 张 敏,蔡庆华,唐 涛,等.洱海流域湖泊大型底栖动物群落结构及空间分布 [J]. 生态学杂志, 2011,30(8):1696-1702.

[14] 蔡庆华.水域生态系统观测规范——中国生态系统研究网络(CERN)长期观测规范丛书 [M]. 北京:中国环境科学出版社, 2007:29-110.

[15] 章宗涉,黄祥飞.淡水浮游生物研究方法 [M]. 北京:科学出版社, 1991:252-269.

[16] 王家辑.中国淡水轮虫志 [M]. 北京: 科学出版社, 1961:21-282.

[17] 诸葛燕.中国典型地带轮虫的研究.武汉:中国科学院水生生物研究所, 1997:25-152.

[18] 蒋燮治,堵南山.中国动物志——节肢动物门甲壳纲淡水枝角类[M]. 北京:科学出版社, 1979.

[19] 沈嘉瑞.中国动物志——节肢动物门甲壳纲桡足类 [M]. 北京:科学出版社, 1979.

[20] Xu F L, Zhao Y Z, Zhan W, et al. An ecosystem health index methodology (EHIM) for lake ecosystem health assessment[J]. Ecological Modelling, 2005,188(2-4):327-339.

[21] 张红叶,蔡庆华,孔令惠,等.丹江口水库生态系统健康综合评价[J]. 应用与环境生物学报, 2012(印刷中).

[22] 赵臻彦,徐福留,詹 巍,等.湖泊生态系统健康定量评价方法[J]. 生态学报, 2005,25(6):1466-1474.

[23] Calvo S, Barone R, Naselli L. Limnological studies on lakes and reservoirs of Sicily [J]. Naturalista Sicil, 1993, XVII (Supplement):219-257.

[24] Xu F L. Exergy and structural exexgy as ecological indicators for the development state of the Lake Chaohu ecosystem [J]. Ecological Modeling, 1997,99(1):41-49.

[25] Jorgensen S E, Ladegaard N, Debeljak M, et al. Calculations of exergy for organisms [J]. Ecological Modeling, 2005,185(2-4): 165-175.

[26] Carlson R E. A trophic state index for lakes [J]. Limnology and Oceanography, 1977,22(2):361-369.

[27] Cai Q H, Liu J K, King L. A comprehensive model for assessing lake eutrophication [J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2002,13(12):1674-1678.

[28] Kratzar C R, Brezonik P L. A Carlson-type trophic state index for nitrogen in Florida lakes [J]. Water Resources Bulletin, 1981, 17(4):713-715.

[29] Xu Y Y, Cai Q H, Han X Q, et al. Factors regulating trophic status in a large subtropical reservoir, China. Environmental Monitoring and Assessment, 2010,169(1-4):237-248.

[30] 赵章元,吴颖颖,郑洁明.我国湖泊富营养化发展趋势探讨 [J].环境科学研究, 1991,4(3):18-24.

[31] 吴庆龙,王云飞.洱海生物群落的历史演变分析 [J]. 湖泊科学, 1999,11(3):267-273.

[32] Costanza R. Toward an operational definition of ecosystem health [M]// Costanza R, Norton B G, Haskell B D, et al. Ecosystem Health: New Goals for Environmental Management. Washington DC: Island Press:239-256.

[33] 龙邹霞,余兴光.湖泊生态系统弹性系数理论及其应用 [J]. 生态学杂志, 2007,26(7):1119-1124.

[34] 潘红玺,王云飞,董云生.洱海富营养化影响因素分析 [J]. 湖泊科学, 1999,11(2):184-188.

[35] 王云飞,潘红玺,吴庆龙,等.人类活动对洱海的影响及对策分析[J]. 湖泊科学, 1999,11(2):123-128.

[36] 栾玉泉,谢宝川.洱海流域环境保护和综合治理 [J]. 大理学院学报, 2007,6(12):38-40.