大南盘江地区泥盆—二叠系生物礁特征及其控制因素

2012-01-12赵泽恒

万 梨 赵泽恒

(中国石化勘探南方分公司研究院)

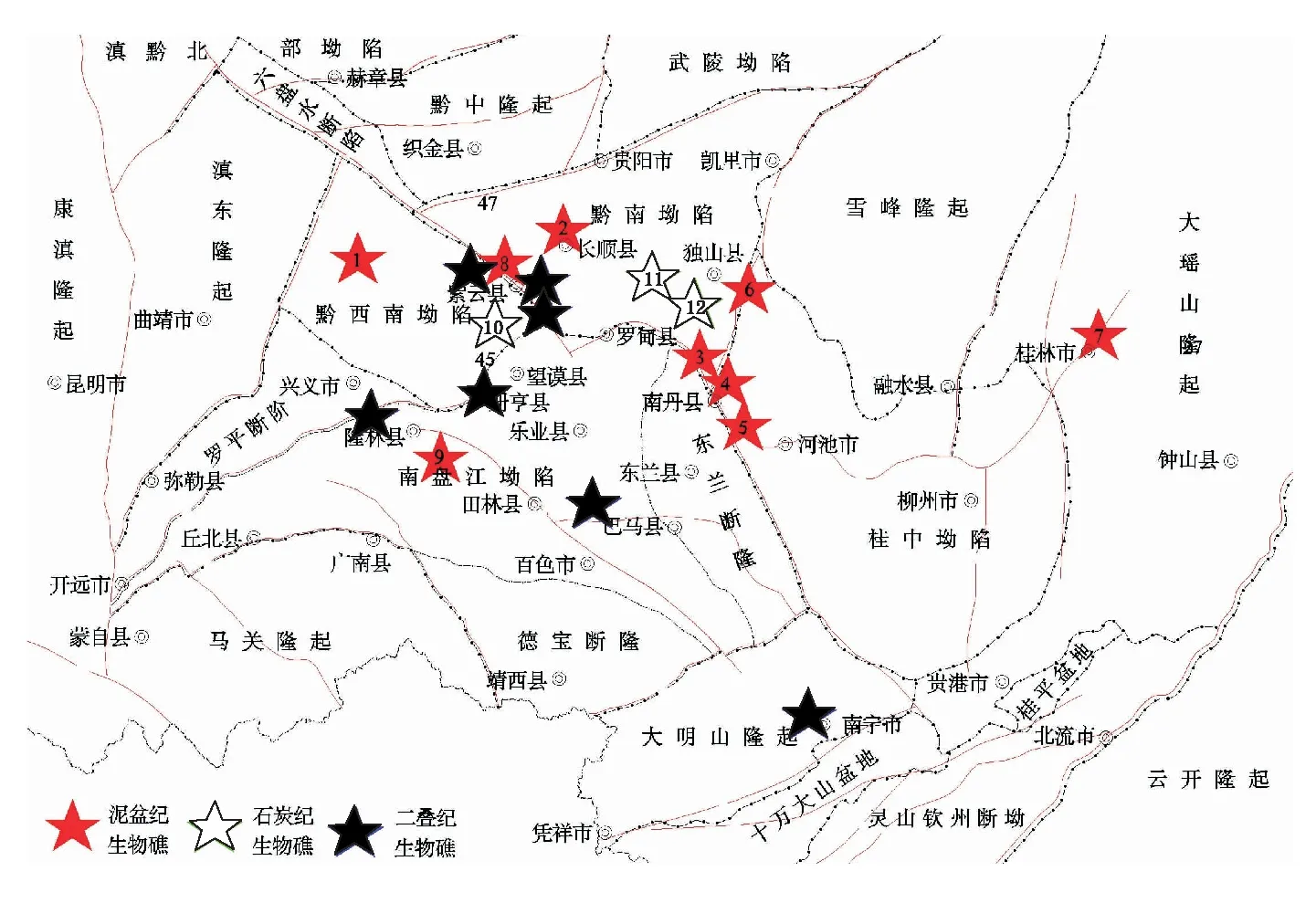

大南盘江地区碳酸盐岩广泛发育, 并在泥盆纪、石炭纪、二叠纪形成了三个重要的生物礁生长带, 成为研究区重要的油气储集体。前人对大南盘江地区泥盆—二叠系生物礁研究工作着重在生物礁相带的划分、生物礁的层序地层学和储层物性等方面[1,2],而较少关注整个大盘江地区不同层系生物礁类型、差异性特征的研究。本文在对大南盘江19个生物礁剖面观察的基础上,采集各类分析样品200多块,结合前人研究成果,对大南盘江地区泥盆—二叠系生物礁滩发育类型、时空展布规律、差异性及主控因素提出一些认识。

1 概述

大南盘江地区为一海西期的海相沉积区,基底为一稳定的前寒武系褶皱基底,主要包括了南盘江坳陷、黔西南坳陷、黔南坳陷、桂中坳陷、十万大山盆地、桂平盆地等改造型盆地以及叠置其上的百色盆地、合浦盆地等第三系盆地(图1)。

2 生物礁类型

对生物礁的定义较多,最具代表性的定义为:生物礁是由固着生物所建造的本质上是原地沉积的碳酸盐建造[4]。按其古地理位置不同,可分为台内礁、丘台礁、台缘礁、斜坡礁四种类型,不同类型的生物礁其分布特征、礁体形态、展布、发育的规模大小等方面也有所不同(图2)。

台内礁:主要受水下局部隆起(或断块)控制和受海平面升降影响,分布于台地内部的水下高地。平面上呈盘状,纵向上呈丘状或柱状,这类礁体以规模小、厚度数米至几十米,宽数十米,发育差、侧向与其他沉积相呈指状穿插为其特征,如独山大河口、独山甲刀寨、紫云扁平(图3a)生物礁体均属此类。

丘台礁:在基岩古隆起或断隆的基础上长期继承性发展起来的。其上为浅水碳酸盐沉积,边缘常是高能环境,并在迎风一侧发育马蹄形生物礁。这类礁体多表现为受继承性隆起的控制,在本区内分布着一系列规模大小不等的丘台,如桂林阳朔(图3b)、凌云生物礁体均属此类。

台缘礁:厚度一般为117m~261m,分布范围长3km~5km、宽1km 左右,沿台地边缘呈不延续分布,但有一定的延伸,受北西向垭都—紫云—罗甸大断裂和与之交叉的北东向师宗—贵阳大断裂控制,沿断裂带有紫云石头寨(图3c)、独山布寨、册亨赖子山等生物礁体分布。

斜坡礁:在陆棚边缘呈不规则串珠状分布,个体一般较小,但有时数量较大,这些礁的沉积作用对环境有明显的影响,可发展成为有明显障壁作用的台地边缘礁,如南宁六景(图3d)等。

3 造礁生物的种类

大南盘江地区泥盆纪—二叠纪造礁生物种类繁多,各种生物对成礁的作用也不同,大致可分为四类。

(1.普安罐子窑 2.长顺漫滩 3.独山布寨 4.南丹六寨 5.南丹大厂 6.独山大河口 7.桂林阳朔 8.紫云猫营 9.隆林德峨 10.紫云扁平 11.平塘卡洛 12独山甲刀寨 13.凌云 14.册亨赖子山 15.隆林祥播 16.册亨板街 17.紫云猴场 18.紫云扁平 19.南宁六景)

3.1 造架生物

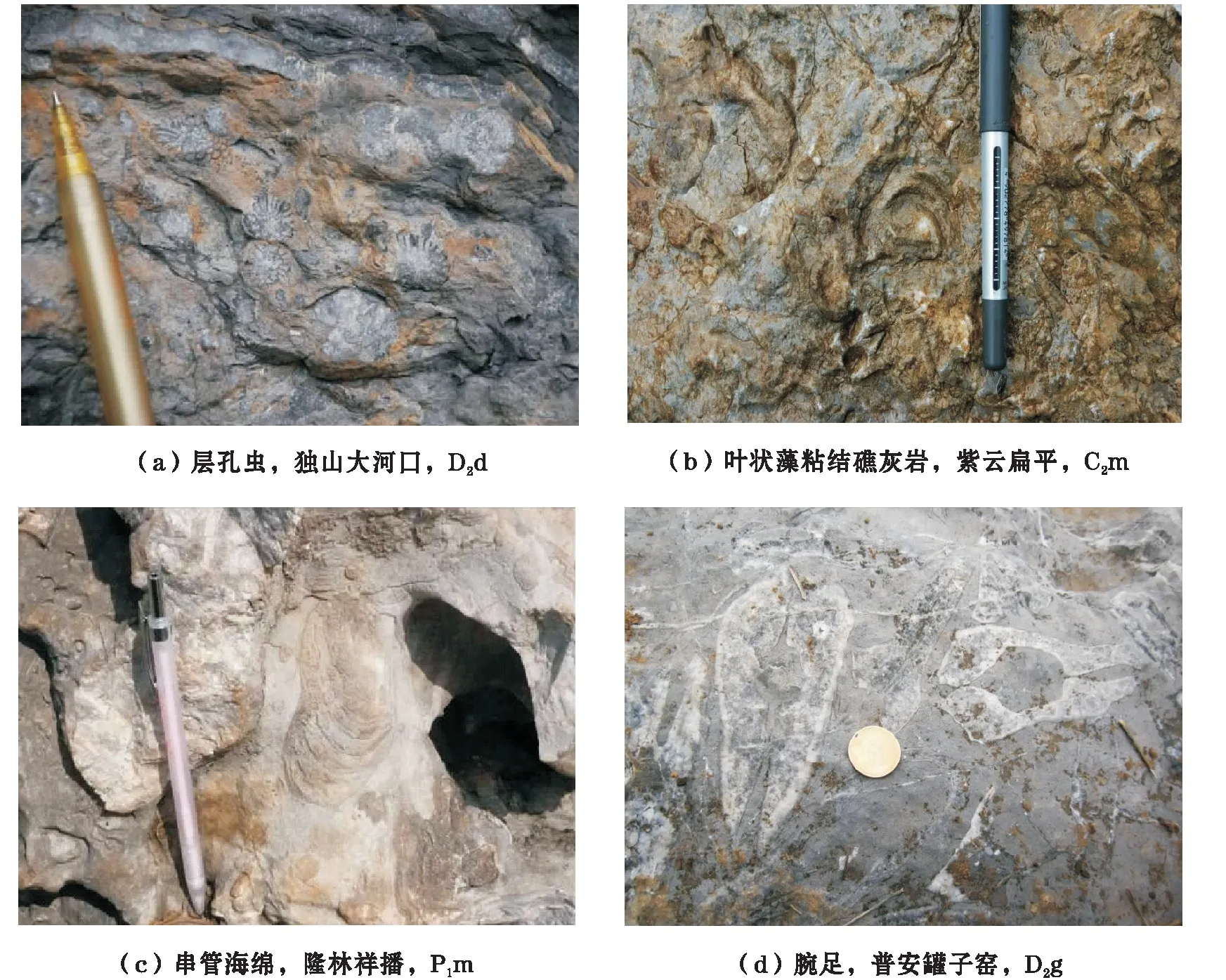

造架生物有层孔虫、刺毛虫、珊瑚、海绵、水螅、苔藓虫等,原地固着生长生态、直立、躺卧和倾伏均有。层孔虫多呈块状、球状、半球状(图4a)、不规则块状、枝状及柱状,是泥盆纪礁体的主要建造者。造架生物的生活环境为浅而清洁的潮下高能环境。在建造礁的过程中,繁盛的层孔虫、珊瑚、刺毛虫、钙质海绵、水螅等生物以其枝状、块状和圆丘状的自身形态构成礁格架,为生物礁的造架起了极其重要的作用,严格地控制着生物礁的发生、发展、演化和消亡。

3.2 粘结生物

常见的粘结生物为叶状藻(图4b)、蓝绿藻、古石孔藻、绵层藻、苔藓虫和管壳石。它们的生态适应性从潮间到潮下皆可,原地生长生态,往往与造架生物相依并存,对礁体早期的抗沮性起到了至关重要的作用,而且也能包裹和粘结无造架能力的原地生物和其它异地生物碎屑,使格架中的填隙物不致于在波浪和水流较强的条件下从礁环境中带走。

图4 大南盘江地区造礁生物类型

3.3 障积生物

常见的有原地生长生态的枝状层孔虫、枝状群体珊瑚和枝状群体海绵(图4c),在礁相和台地相中均大量存在。它们主要具有使水流减缓,并使水流携带的沉积物在其周围堆积之功能。但也有一些障积生物常常被强烈搅动的水流破碎成碎屑,于是充填在礁格架内或孔隙中、或沉积在礁体的周围。

3.4 附礁生物

附礁生物有棘皮动物、腕足(图4d)、腹足、瓣鳃、钙藻等。它们对成礁具有两个方面的作用:①在礁体中生存的生物,其产生的排泄物和遗体被联结生物和障积生物粘结、捆扎、拦截起来成为格架孔隙的填隙物,使之对成礁起着建设性的作用;②生存在礁缝、裂隙和孔洞中的生物,在进行钻孔、掘穴、寻食等时,成为礁的破坏者,对成礁起着破坏性作用。

4 发育层位

大南盘江地区纵向发育三套生物礁,其中泥盆纪和二叠纪是区内重要的造礁期,而石炭纪仅在黔南局部发育。

泥盆纪时期随着海侵逐渐由南向北推进,生物礁也逐渐由南向北扩展,主要在同沉积构造活动带的上升盘,并沿台地边缘呈叠置丘礁发育。早泥盆世中、晚期,生物种类以蜂巢珊瑚、群体四射珊瑚及层孔虫为主,形成滇东南—桂西和隆林含山二个造礁带。中泥盆世早期,仅在大厂龙头山、普安罐子窑等地生长,到中泥盆世中期,生物礁的生长达到鼎盛,从南向北大致可分成多个成礁带。晚泥盆世早期成礁带主要向北东方向迁移,集中在粤北或湘粤交界处,另外在局限台地内也有点礁分布。

石炭纪抬升,海水变浅,黔南以开阔台地为特征,在开阔台地局部有利于点礁形成。点礁主要形成于早石炭汤粑沟期-晚石炭马平期,如独山甲刀寨、紫云扁平生物礁等。

二叠纪生物礁发育期为早二叠世茅口期至晚二叠世长兴期,以长兴期最为发育,主要分布在南西部滇东和北东部的桂西及黔西南境内,生长发育严格受区域海平面升降及同生断裂活动控制,主要集中于台地边缘和丘台边缘等位置,其相带分布呈明显的规律性。茅口期海平面相对稳定,各类底栖生物繁盛,沿具陡斜坡的台地边缘,发育不同类型和规模的生物礁,台缘内侧之台坪部位时有小型点礁。东吴运动后,台地扩大并隆升暴露,先前形成的生物丘礁遭受不同程度的剥蚀。晚二叠长兴期生物礁主要集中在台地边缘和丘台边缘。至晚二叠世末期,因海盆下沉加速而结束了生物礁的生长。

5 差异性对比

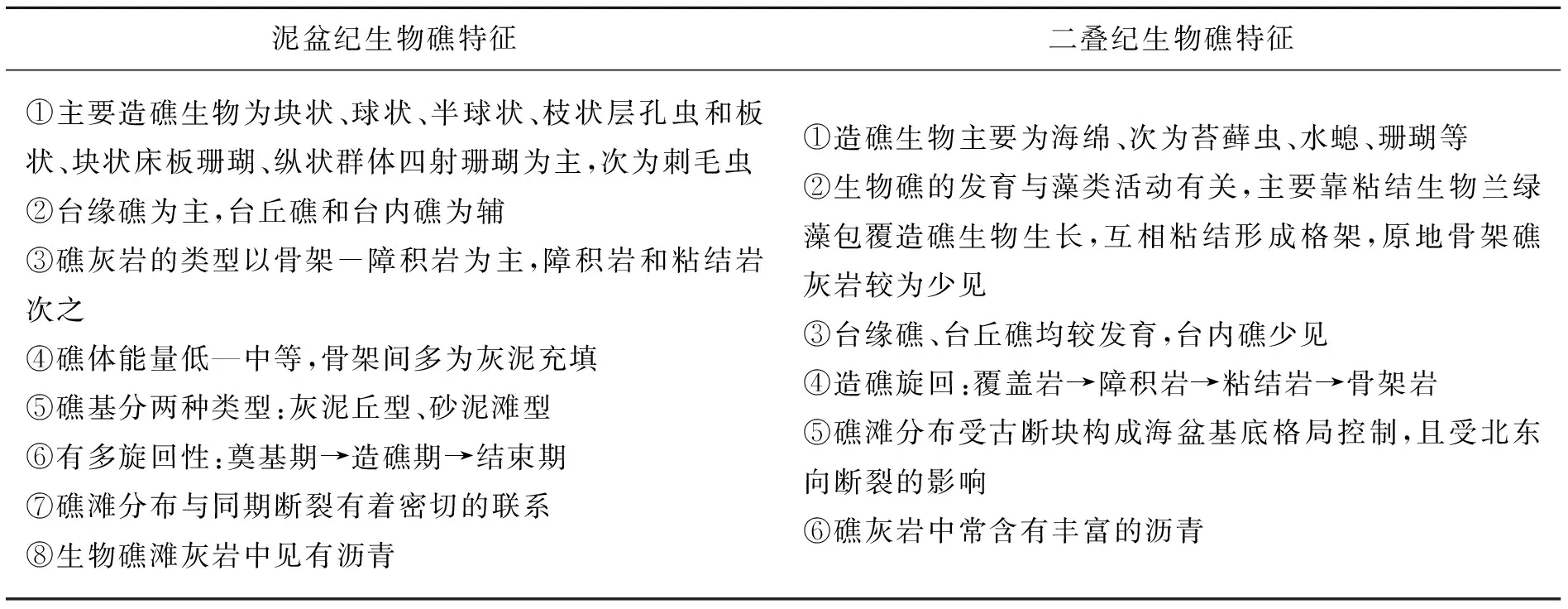

大南盘江地区生物礁对比研究表明,泥盆系与二叠系生物礁在成礁生物、礁体类型、成礁环境等方面均具有一定的差异性(表1)。

表1 大南盘江地区泥盆纪与二叠纪生物礁对比表

5.1 泥盆系生物礁特征

泥盆纪成礁期始于早泥盆世晚期,终止于晚泥盆世早期,以中泥盆世为极盛时期,造礁生物以板状、块状层孔虫、块状床板珊瑚、丛状群体四射珊瑚等为主,礁灰岩类型以障积岩为主,其次为骨架岩,而多数生物丘则以障积岩及粘结岩为主。生物礁发育的基底有两种类型:①以泥灰岩、泥质灰岩、生物灰岩构成原始海底隆起,如普安罐子窑、南丹六寨生物礁;②以陆源碎屑砂泥质为基底向上发育生物礁,如独山布寨生物礁。生物礁的发展演化往往具有多旋回性,一个完整的旋回包括三个不同的时期:①奠基期,由生物屑泥晶灰岩组成的生物壳滩构成生物礁发育的基础;②造礁期,由造礁珊瑚及层孔虫的大量繁盛构成生物礁的主体;③结束期,分两种情况,一种是生物礁生产速度过快而变浅至潮坪结束生物礁的发育,另一种是生物礁被瞬时淹没而被泥质泥晶灰岩上覆而结束发育。泥盆纪生物礁的发育阶段正好位于海平面变化的最大海侵期,空间上生物礁多发育于台地边缘,普遍含沥青,表明有的礁体曾经有过油气聚集。

5.2 二叠系生物礁特征

二叠纪以成礁期长、礁体分布广及类型多样为特征。礁体主要为海绵-藻礁,造礁生物以海绵、水螅、苔藓虫、钙藻为主,主要粘结生物为蓝绿藻;主要附礁生物为有孔虫、腹足类、腕足类。海绵主要有三类:①硬海绵类,以Tabulozoa最丰富,不仅是重要的造架生物,而且部分属种有包覆粘结作用;②纤维海绵类,常见者有Peronidella, Stellispongia,这类海绵的特点是体内水道系统发育,呈脑纹状,外形呈柱状,直径1cm~2cm,中央腔不发育;③串管海绵类,为主要的造礁海绵,据形态可分为柱状串管海绵,串珠状串管海绵,襄状串管海绵三类。海绵在礁体中的作用有三个方面,即建造原生支撑骨架、障积灰泥和联结结壳。早、晚二叠世生物礁体内的生物组合基本相似,但晚二叠世生物礁的生物组合又各具特征:①苔藓虫剧增,已发展为与海绵、藻类并驾齐驱的造架生物;②串管海绵的数量和属种丰度大大增加,已成为礁体的主要成分;③大型个体的钝管海绵参与造礁。由于二叠纪礁体由原地生长的海绵、水螅、苔藓虫组成格架,缺乏建造三维格架的生物如群体珊瑚及板状层孔虫,所以在大多数情况下需要有粘结结壳生物的连接才能形成坚固的抗浪实体,故藻类如古石孔藻的作用不可低估。生物礁岩有骨架岩、障积岩、粘结岩。骨架岩多位于礁核,由海绵、苔藓虫、水螅叠复生长形成骨架,蓝绿藻缠绕造架生物并粘结生物屑和灰泥加固骨架。障积岩主要由单体和枝状海绵、海百合茎、苔藓虫等捕集灰泥或生物屑而形成。粘结岩由蓝绿藻粘结造礁生物碎片、礁砾及灰泥而成。

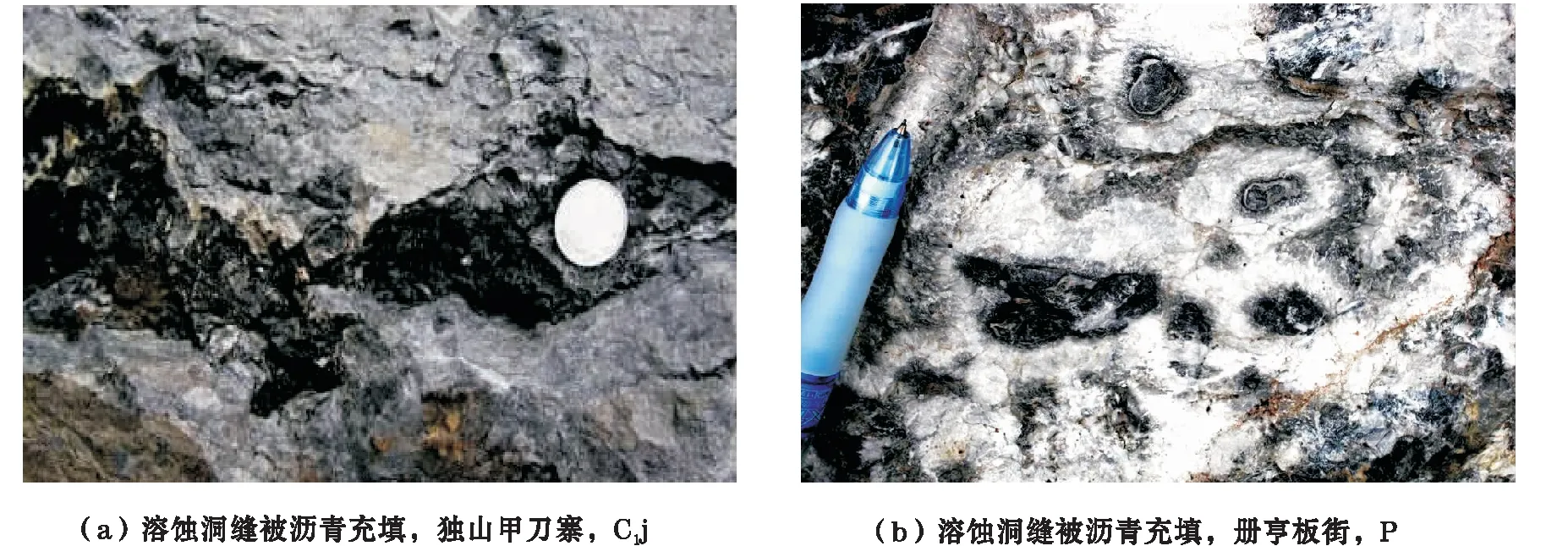

6 物性特征及含油气性

在大南盘江地区19个礁点的观察中,首次在独山甲刀寨石炭系台内礁(礁核)(图5a)和独山布寨泥盆系台缘礁(礁后)(图5b)中发现有大量的溶蚀孔洞缝,而且这些溶蚀孔洞缝被大量方解石和沥青充填,表明本区生物礁具有一定的含油气性,有油气运移聚集成藏的过程,具有一定的油气勘探前景。

图5 大南盘江孔洞充填特征

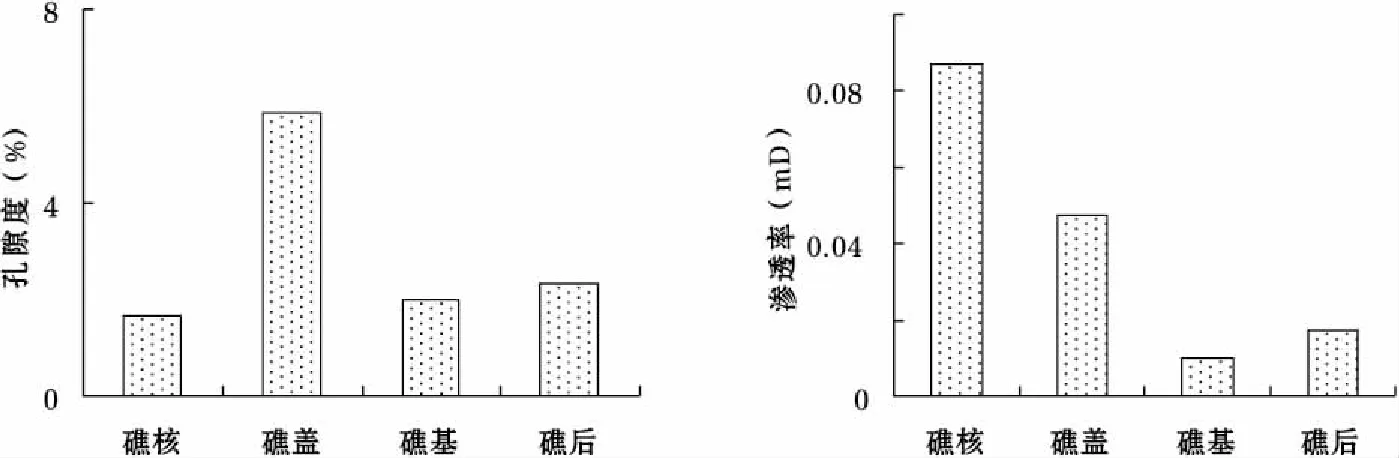

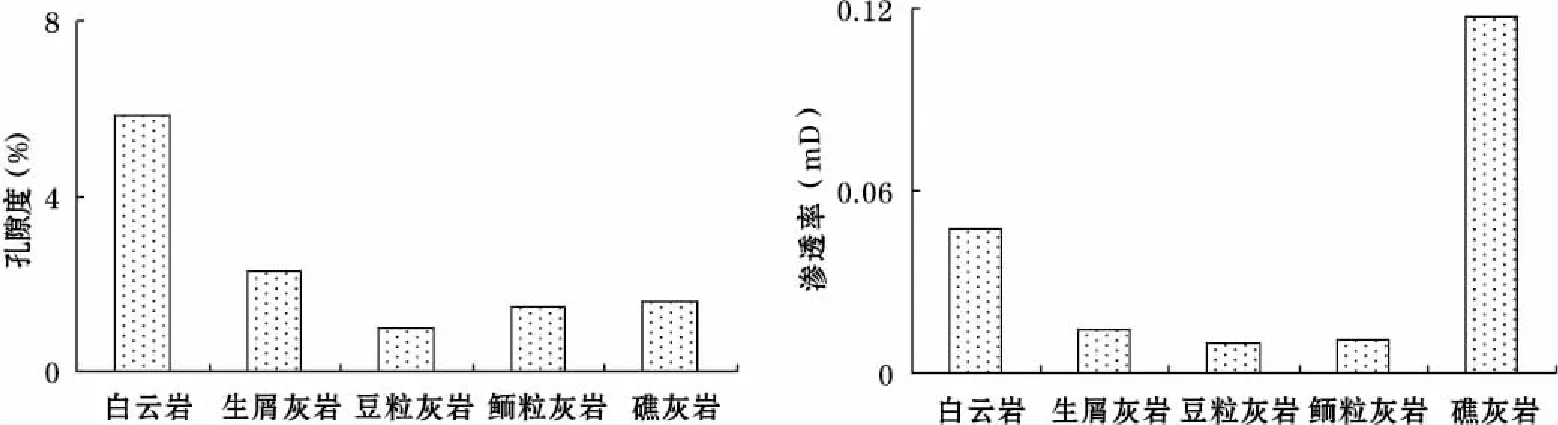

生物礁储层物性因其所处的古地理位置不同、礁体类型不同及沉积微相不同而具有一定的差异性。从礁相与非礁相方面来看,在礁滩相储层中,渗透率>10mD的高储集性样品占11.90%。而在非礁滩相储层中,渗透率>10mD的样品仅占2.70%,说明与礁滩有关的储集岩物性较其它岩类好。从沉积微相方面来看,以白云岩为主的礁盖储层物性最好,平均孔隙度为5.83%,渗透率为0.048mD;其次为礁后和礁基平均孔隙度也在2%以上。而礁核发育较差,平均孔隙度仅为1.64%,但渗透率却较高,最高可达6mD,均值为0.087mD(图6)。从岩性方面看,白云岩储集物性最好,其次为生屑灰岩和礁灰岩,平均孔隙度1.5%以上,而渗透率礁灰岩又明显的好于生屑灰岩,最后为滩相的鲕粒、豆粒灰岩,平均孔隙度在1.5%以下(图7)。

图6 生物礁滩不同微相储层孔、渗直方图(样品总数195个)

图7 生物礁滩不同岩性孔、渗直方图(样品总数192个)

7 主控因素

礁是由能造礁的造架生物、粘结生物在特殊环境条件下形成的一种生物碳酸盐地质体,它的发育、消亡受到一系列因素的控制,既有生物因素又有非生物因素。

7.1 古地理控制了生物礁的分布

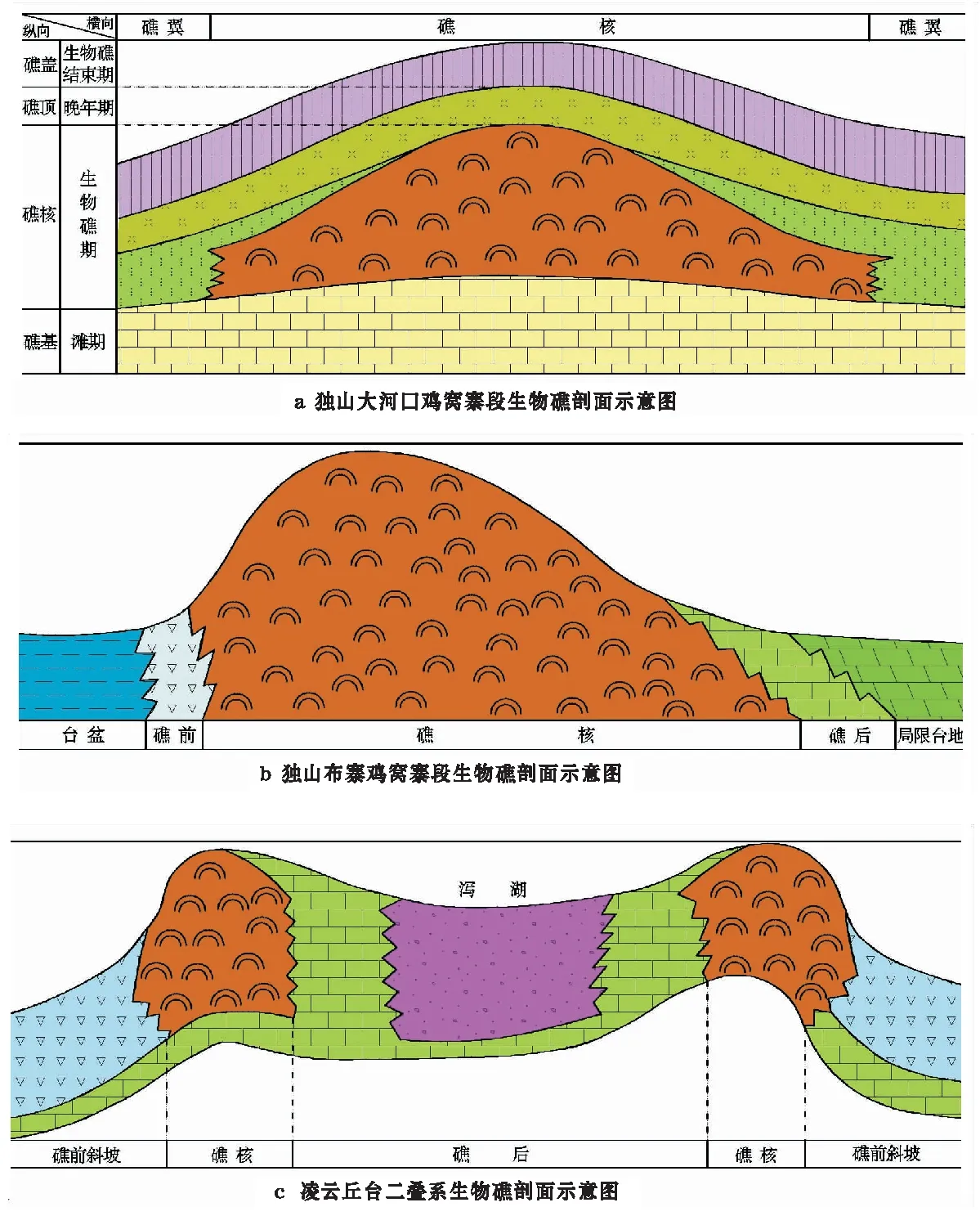

大南盘江地区泥盆纪—二叠纪沉积格局以“台—盆—丘—槽”为特征,生物礁主要发育在台地边缘和丘台边缘以及台地内部,因此台地和丘台的发育控制了生物礁沉积发育。沉积格局以由南向北由台地边缘—开阔台地—局限台地—滨岸渐变为特征,台地边缘相主要发育于泥盆纪和二叠纪,同时石炭纪的开阔台地沉积也为生物礁的发育创造了条件。礁建造物的特征造成礁体岩相上的明显分带性,为礁相模式的建立奠定了基本轮廓,可划分4种模式:①礁基→礁核→礁盖(图8a),礁基为滩相的生物碎屑灰岩、鲕粒灰岩、砂砾屑灰岩,礁核岩性为中—厚层状礁灰岩,造礁生物含量高,生物多保持原始生态。礁盖为中—厚层状泥晶白云岩、泥晶生屑灰岩,孔、洞、缝不发育;②礁翼相→礁核相→礁翼相(横向)(图8a),多见于斜坡礁、台内点礁,礁翼主要为生物碎屑灰岩;③礁前相→礁核相→礁后相(横向)(图8b),多发育于台缘礁,礁核沉积发育在礁的中部,是礁的主要组成部分。礁核呈巨厚的块状,生物含量高,相互缠结或叠覆形成具有抗浪能力的骨架岩,生物骨架间充填各种生物屑、亮晶和灰泥,具较强的水动力条件。礁前由礁砾灰岩构成,破碎的造架生物块体,呈棱角状,杂乱堆积,说明礁迎风面的骨架岩受能量很高的风浪冲击,其碎块就近堆积在礁前。礁后岩石为泥晶灰岩、白云岩,化石较少,礁后属受礁体屏蔽的低能环境;④礁前相→礁核相→礁后相→礁核相→礁前(横向)(图8c),见于丘台礁,呈马蹄形环礁,丘台中心部位为开放泻湖相。

7.2 古环境控制了生物礁的生长与发育

(1)生物礁与环境

生物礁的生长除了生物因素以外,其生长还会受到环境条件变化的影响,如光照、盐度以及温度等[5]。其中很重要的两个方面就是水流运动和快速沉积作用,对生物礁沉积构造的形成和保存具有很重要的影响。在安静的水体之中,沉积物的沉积条件较好,适合于生物礁的快速生长,在动荡、高能的水体条件下生物礁的建造需要礁体具有一定的强度和稳定性,从而有利于生物骨架礁的形成。在波浪影响的区域,造礁生物的横向生长形成了紧密堆积的层状格架。

(2)高能和低能生物礁

对于生物礁的建造,水体的流动和碎屑颗粒的沉积是作用相反的两个因素,从而区分开灰泥低能和颗粒高能生物礁。在高能水体环境中,如果沉积物的沉积速度较低,波浪作用就会将生物礁中固着的生物损坏和分离。另一方面如果水体能量较低,沉积物的沉积速度很高就会使生物礁中的固着生物窒息死亡。生长于高能环境中的生物礁通常以结壳的形式来降低水体对它的破坏作用, 而在较低能量的环境中,生物礁中的骨架就会垂直向上生长,以避开被沉降的沉积物所掩埋。

(3)成带与演替现象

在一定的沉积环境中生物礁在基底上的生长主要是通过固着生物的作用。随着生物礁逐步向水体较浅的环境生长,生物礁内部的成分和构造就会发生变化,在沉积层序研究中被称为演替现象。这些变化主要是由某一阶段的生物作用造成的,这一点在海洋生物骨架礁中尤为明显[6]。环境条件变化导致的演替也包括生物骨架礁到胶结礁的变化。有时完全不同的生物礁类型也会在垂向上叠置在一起,从而形成复杂的逐渐变化的生物礁沉积体系。同时静水和高能水体环境下生成的生物礁可能存在于不同的层序中,它们互相之间没有过渡。这主要取决于沉积区的沉积环境和条件的变化,以及造礁生物的种类。

7.3 相对海平面升降控制了生物礁的生长

James认为[7],生物礁的发育与沉积环境关系不大,关键是海平面与礁顶或沉积基底之间的水深大小,当海平面变化使水深达到某临界值时,即生物礁的产生,此即为产礁临界深度。海平面下降期间,海底进入生长窗,伴随暴露后的海平面上升过程和海平面相对静止时期均有利于生物礁萌生。初始生物群取决于礁生长背景和礁基性质,如全新世海侵礁即生长于放射虫灰岩和硬底之上。

7.4 古隆起控制了丘台礁的发育

丘台礁发育于四周被广海陆棚或槽盆相所围限的丘台边缘。这种礁组合不甚分明,一般见礁核及后礁泻湖相,前礁角砾岩相不明显。礁体展布多受局部构造所控制。构造古隆起的存在有利于构造带的边缘生长马蹄形环礁带,在环的内侧形成泻湖相沉积,礁的发育受古隆起的控制。古构造隆起的形成常与古断裂作用有关,如右江断裂的两侧分布的古构造隆起。

7.5 造礁生物的兴衰控制生物礁发育

生物礁是在造礁生物的直接作用下形成的,地史上各时代造礁生物兴衰演化是生物礁发育与否的决定因素。泥盆纪生物礁的鼎盛与石炭纪生物礁的稀少,二叠纪生物礁的鼎盛与早三叠世生物礁的稀少,很可能是与全球性的生物绝灭事件有关。大南盘江地区在泥盆纪和二叠纪时期是造礁生物发育时期,而且这些造礁生物能分泌石灰质外骨骼,并为许多附礁生物提供栖息地,促进骨架礁和障积礁发育,可见造礁生物的类型和发育状况控制了生物礁发育程度。

8 结论

(1)生物礁类型按其所处古地理位置不同,可分为台内礁、台缘礁、斜坡礁、丘台礁4种类型。生物种类据成礁作用不同,又可分为造架生物、粘结生物、障积生物、附礁生物4种类型。

(2)纵向发育三套生物礁,泥盆纪、二叠纪为重要造礁期,石炭纪仅局部发育。不同时期、不同类型生物礁在造礁生物、成礁环境、礁体类型、礁体形态、发育的规模等方面均具有一定的差异性。

(3)储集物性从沉积微相看依次为礁盖、礁后、礁基、礁核,从岩性看依次为白云岩、礁灰岩、生屑灰岩、鲕粒、豆粒灰岩。

(4)首次在独山布寨泥盆系台缘礁和独山甲刀寨石炭系台内礁中发现有大量的溶蚀孔洞缝被沥青充填,表明该区生物礁具有较好的含油气性,

(5)古地理控制了生物礁的分布,古环境控制了生物礁的生长与发育,相对海平面升降控制了生物礁的生长,古隆起控制了丘台礁的发育,造礁生物的兴衰控制生物礁发育。

1 王鹏万,姚根顺,陈子炓,等.桂中坳陷泥盆纪生物礁储层特征及演化史[J].中国地质,2011,38(1):170-179.

2 吴义布,龚一鸣,张立军,等.华南泥盆纪生物礁演化及其控制因素[J].古地理学报,2010,37(4):253-267.

3 赵泽恒,齐敬文,张孝林.南盘江地区二叠系生物礁岩特征、成岩作用与油气关系[J].石油实验地质,1987,9(4):332-343.

4 Riding R. Structure and composition of reefs and carbonate mud mounds: Concepts and categories[J]. Earth Science Reviews. 2002. 58(1 - 2): 163- 231.

5 Flügel E,Kiessling W.A new look at ancient reefs[A].In:Kiessing W,Flügel E,Golonka J.Phanerozoic Reef Patterns[C].SEPM Special Publication,2002:1-50.

6 Montaggioni L F, Camoin G F, Stromatolites associated with coralgal communities in Holocene high-energy reefs. Geology, 1993. 21:149-152.

7 James N P. Reef response to sea level change, the environmental signature [A]. Walker R G, James N P. Facies Models[C]. Love Stittsville, Ontar oil: Printing Service Ltd, 1992. 323- 347.