复杂山地地震资料采集参数论证和观测系统的设计—以西昌盆地昭觉区块的地震资料采集为例

2012-01-12马国标

邱 健 马国标

(1.中国石油西南油气田公司勘探开发研究院 2. 盛业能源集团(控股)有限公司)

1 勘探概况

西昌盆地昭觉区块位于四川凉山彝族自治州,面积约5534km2。区内地形险峻,山高谷深,地形切割严重,海拨一般在1500m~3500m之间,最高海拔达4353m。区域构造位于扬子准地台西南部的西侧,横跨康滇地轴和上扬子台坳两个二级构造单元。以普雄河—四开断裂带为界,测区中、西部位于康滇地轴江舟—米市断陷的米市断凹内,测区东部则位于上扬子台坳陷凉山褶皱的碧鸡山—宁南凹褶断束内。

1967年完成了1∶20万的重、磁普查;1979年在西昌—昭觉公路完成100km的常规地震侦查,对西昌盆地地腹反射层情况,褶皱断裂特征有了初步了解;1994年采用120道DFS-V仪器中间激发、双边接收的15次覆盖观测系统对该区进行概查,1999 年又重新进行了处理解释,对西昌地区的地腹构造概貌及地腹主要断层的位置及展布情况有了基本了解;1999年西南油气田公司在该区七里坝构造上部署探井一口(七坝1井),在三叠系上统白果湾组见油气显示,但未获得工业油气流;2003年在该区进行了化探工作,初步发现在测区西北和东南部存在指示油气异常,推断解释可能有良好的油气分布;2004年在该区利用SN388仪器,采用5385—15—30—15—5385观测系统,360道接收、60次覆盖对该区进行了地震概查工作,四川石油物探公司于2006年对该资料进行了重新处理、解释,初步查明了喜德(原炭山)、七里坝、罗木大山、四开等构造的大致形态及断层展布情况,并推断喜德和七里坝构造具有很好的勘探价值。

2 地震地质条件

西昌盆地地表多表现为山高坡陡,地形起伏变化较大,地表和地下地震地质条件都较复杂。

2.1 地表地质条件

区块内出露地层复杂,横向变化较大,从第三系至震旦系地层均有出露,主要为白垩系、侏罗系地层。在西昌平坝及测区中、东部的沟谷、河滩地带零星分布有第三系、第四系地层;米市构造核部(测区中部)出露地层为白垩系的砂泥岩,依次向盆周为侏罗系、三叠系地层,其中白果湾组在喜德背斜核部已出露;在测区东部有二叠系玄武岩出露,泥盆系—寒武系地层仅在东南部的四开—交际河背斜上出露,震旦系则分布在测区的西北和西南段。区块内出露地层受断层影响,褶皱强烈,岩层倾角为20°~90°,且表层风化严重,岩层破碎、垮塌区段较长,加之水源严重缺乏,给地震波的激发与接收造成一定的困难。

2.2 地腹构造特征

西昌盆地地腹构造十分复杂,构造褶皱强烈,断裂发育,纵横向差异大。其中米市向斜以西构造相对较简单,背斜零星分布,且规模较小;米市向斜以东,因受黑水河断裂和四开断裂的影响,构造多且较复杂,背斜规模也大,如七里坝背斜、罗木大山和四开背斜等。在碧鸡山—宁南凹褶断束区内,地质结构极其复杂,褶皱强烈,南北向大断裂十分发育,横断层切割厉害,背斜、向斜高陡狭窄,呈长条状南北向展布,翼部或轴部伴有走向一致的大规模断裂。

2.3 地震施工难点

复杂多变的地表地质条件和地腹构造,给该区地震资料的采集带来了诸多困难,主要表现在:①近地表岩性纵横向变化大,且海拔高、岩层含水少、风化严重,激发的单炮信噪比低,激发因素设计较难;存在大量第四系砾石、风化岩及坍塌物,激发和接收条件差;植被发育,山区多风,环境噪音发育,不利于深层弱信号接收。②沉积地层杂乱层相,海相、陆相、海陆过渡相沉积相互交错,致密岩层和疏松岩层重叠,地腹构造复杂,地层倾角大,断裂发育,地震波场复杂;目的层埋藏深度变化大,同时获得较高分辨率和信噪比资料较难。

3 施工参数论证和观测系统设计

3.1 以往施工参数分析

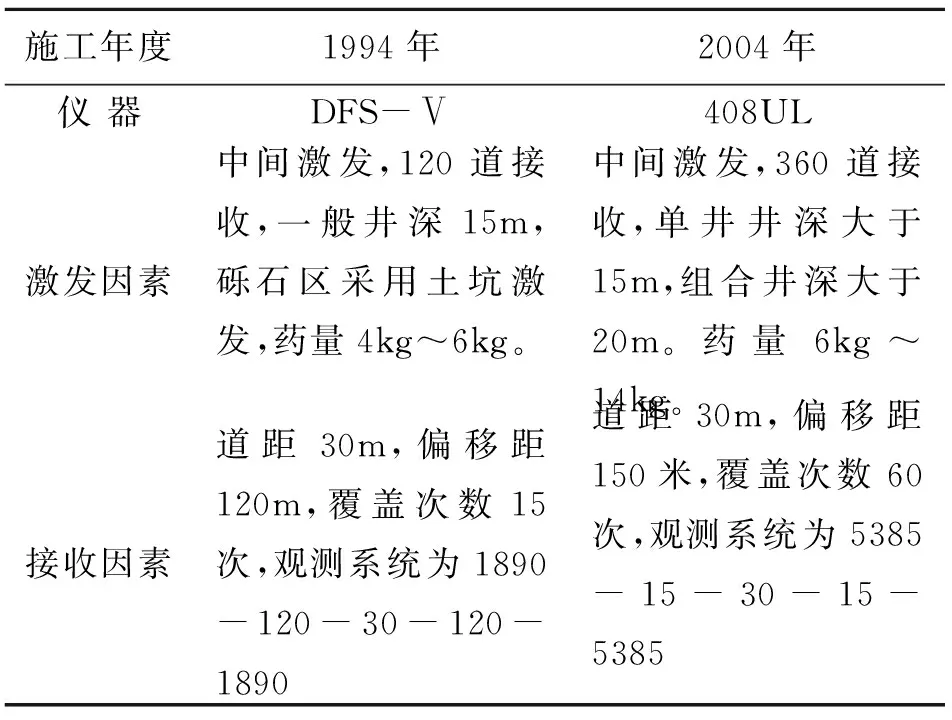

最近两次勘探是1994年和2004年开展的地震概查(表1)。

表1 老资料主要采集参数对比表

3.2 单炮分析

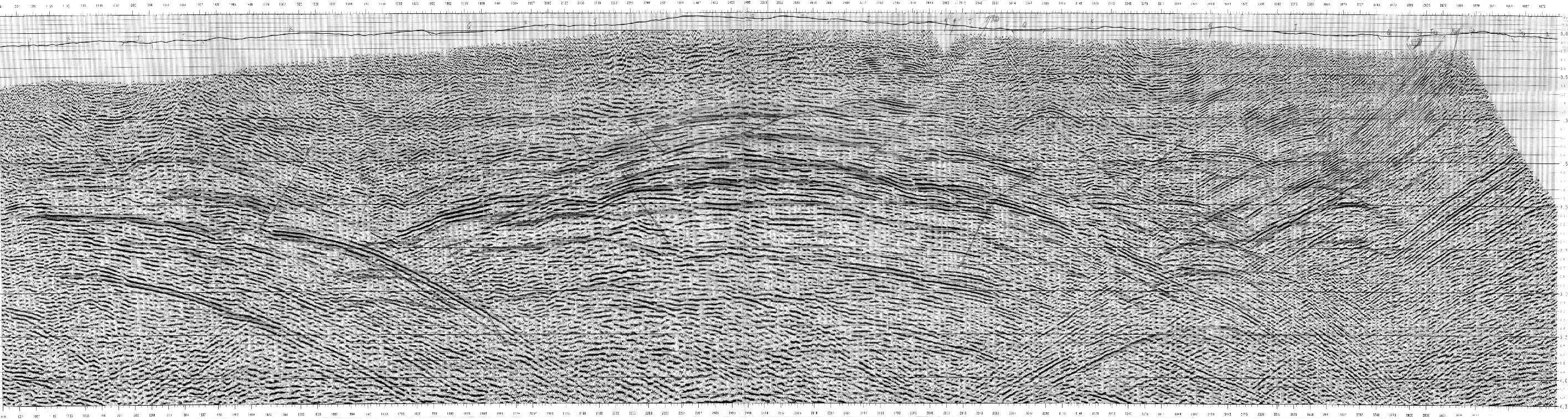

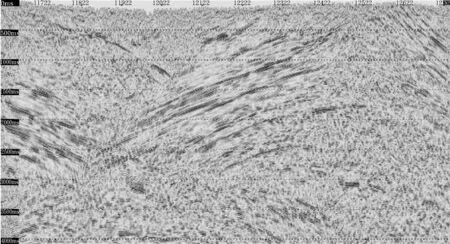

对2004年采集的04XC19测线每一炮进行自相关函数求取,并叠合为一道,然后将所有单炮求取道按从小到大顺序排列。通过分析测线自相关函数剖面,分析单炮间能量、频率的一致性,挑选出有代表性的单炮(图1),分析其单炮资料和不同位置的激发差异性,得出如下认识: ①单炮能量纵横向变化大,单炮能量与高程没有一一对应关系,与井深药量井数也没有线性联系,可推测与激发岩性关系密切;②较好单炮的频宽在40Hz左右,一般在30Hz左右,较差单炮频宽在20Hz左右,单炮频率与高程没有一一对应关系,应与激发岩性密切相关;同时,面波干扰对近道干扰较大,若有适中能量时,中远道的反射层有较好显示 。

图1 以往采集单炮记录

定性分析单炮,认为在不同位置、不同激发岩性所获得的单炮质量差异大,所有单炮均有不同程度的面波干扰、环境干扰、激发能量偏弱现象,同一单炮的不同接收部位,其资料品质也存在较大差异,原始资料一致性差;地表起伏剧烈,表层结构复杂多变,单炮静校正问题严重,极大地影响了资料品质;单炮质量与高程没有一一对应关系,却与激发岩性密切相关。

3.3 剖面分析

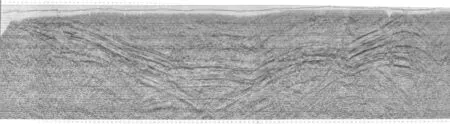

从04XC08剖面上看(图2-1),整体构造形态清楚,测线两端地层倾角大,尤其是测线东端主要目的层埋深变浅,直至出露地表或缺失,测线中部为一明显背斜形态,构造内断裂发育,断点较为清晰。从信噪比角度看,剖面信噪比整体偏低。

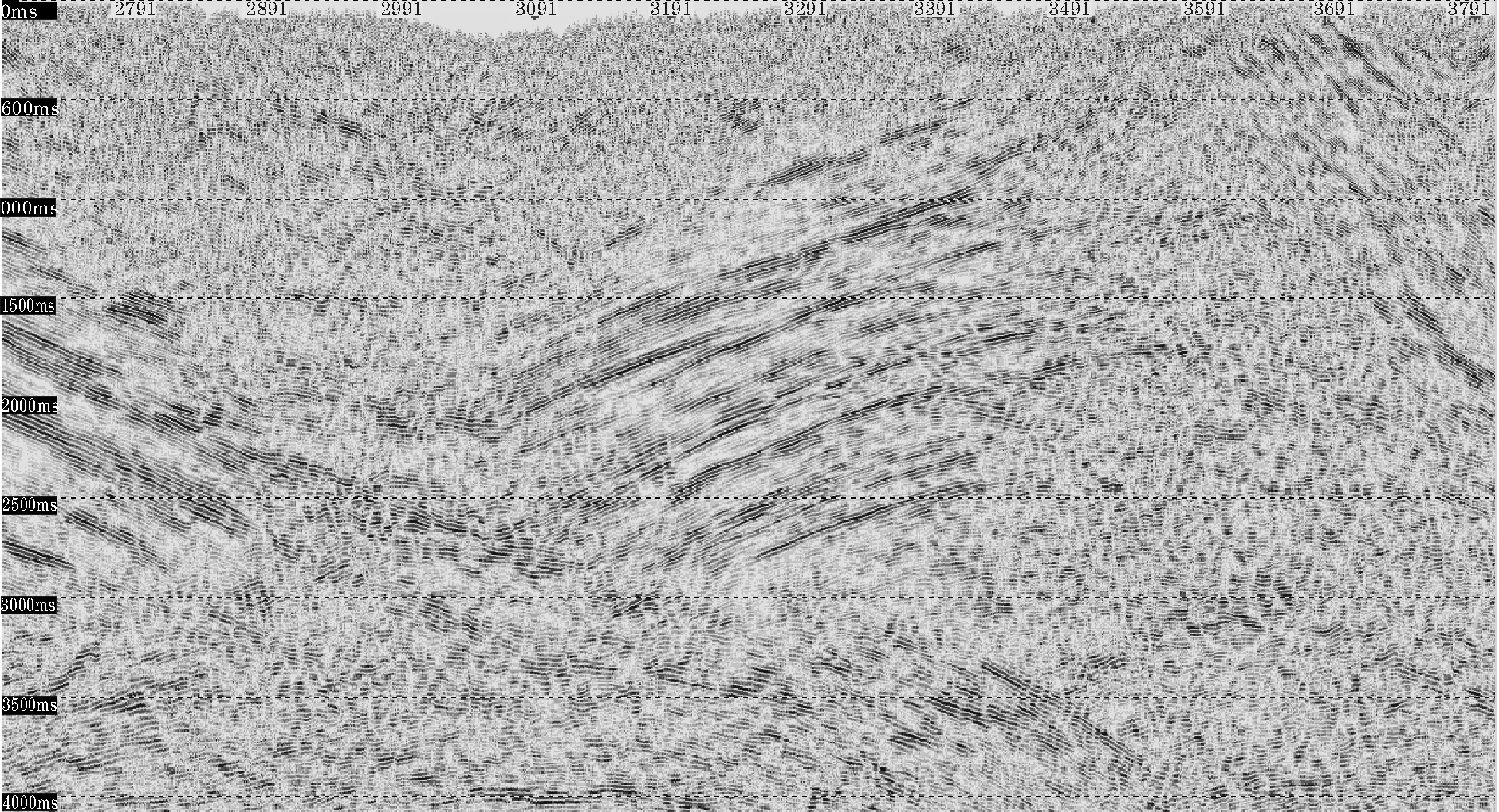

从04XC11测线解释剖面上看(图2-2),测线中部目的层埋藏较深,资料信噪比相对较高,地层倾角较小,测线两端地层倾角变大,断裂发育,绕射信息丰富,测线的最东端资料信噪比极低,目的层反射不明显。

以往采集地震剖面整体来看,东西向主测线目的层埋深变化大,断裂发育,构造两翼地层倾角大,南北向联络测线构造相对简单,目的层埋深变化不大;资料信噪比变化较大,断裂发育区和测线两端普遍资料信噪比较低;地腹构造中除04XC08线显示背斜中目的层埋深较浅外,其余埋深均较大,构造的东西、南北两侧整体上呈提升态势,北部较南部尤甚,白果湾组底界与寒武底界波组特征相对其他反射层差,普遍存在资料信噪比较低的现象;该区断裂发育,地层在不同地段有缺失现象。

图2-1 04XC08测线解释剖面

图2-2 04XC11测线解释剖面

3.4 施工参数论证

(1)道距的选择

道距的大小首先要保证各道叠加的反射信息具有真实代表性,其次还要有利于提高资料的横向分辨率,落实构造及断裂细节特征,提高偏移效果。道距大小应满足以下几个方面的要求:

•最高无混叠频率

满足最高无混叠频率,即不出现空间假频,根据空间采样定理,空间采样间隔必须小于视波长的一半,道距应满足公式:

式中:

Δx—道距;

Vrms—叠加速度;

fmax—目的层最高频率;

θ—地层倾角。

•横向分辨率

满足横向分辨率要求,根据经验法则,每个优势频率的波长至少取2个采样点,这样就能得到较好的横向分辨率,道距应满足经验公式:

式中:

Δx—道距;

Vint—上一层层速度;

fdom—目的层视主频。

根据以上计算结果进行分析,在满足不出现空间假频和满足横向分辨率要求的情况下,针对主要目的层白果湾组,要求的最小道距为:ΔX≤32m。兼顾浅层新村组和益门组反射,道距选择在30m左右较为合理。

(2)最大炮检距的选择

最大炮检距应满足速度鉴别精度和动校拉伸两个方面的要求。

•满足速度鉴别精度的要求

为保证速度鉴别精度要求,排列长度要满足如下关系:

式中:

fp—反射波主频;

t0—反射时间;

νrms—均方根速度;

ν—νrms的6%。

•考虑动校拉伸的影响

动校正拉伸使地震道发生畸变,尤其是远炮检距产生较大畸变,要求动校拉伸不得超出一定误差范围,该误差范围受最大炮检距的制约,其关系式如下:

式中:

t0—反射时间;

νrms—均方根速度;

D—拉伸参数。

根据上述公式计算分析,针对主要目的层白果湾组,满足速度鉴别精度和动校拉伸要求的最大炮检距应选择在6km左右。

(3)覆盖次数分析

覆盖次数直接决定了剖面的信噪比,对于低信噪比地区,采用较高的覆盖次数显得尤为重要。但对剖面成像起作用的是有效覆盖次数,由于目的层在不同位置埋深不同,各目的层有效覆盖次数也存在较大的差别。

分析以往的资料认为,剖面信噪比整体偏低,尤其是在复杂构造和断裂带上成像效果不理想,覆盖次数偏低是一个主要因素。因此如何有效提高主要目的层的有效覆盖次数是需要考虑的主要方面之一。区块主要目的层倾角大,埋深变化大,因此可以考虑采用双线接收的方式来增加有效覆盖次数。

本区应适当增加覆盖次数,在构造两翼可采用80次左右,构造主体部位覆盖次数应选择在100次左右。

3.5 观测系统设计

通过上述分析,昭觉区块采用如下观测系统(图3)。

图3 昭觉区块双线排列布置示意图

观测系统:5985-15-30-5985 双线接收

接收道数:2×400=800道 覆盖次数:2×40=80次

道距:30m 炮点距:150m

最大偏多距:5985m 最小偏移距:15m

4 效果分析与结论

双线观测系统可以弥补常规二维观测系统在提高覆盖次数方面的不足,通过对激发点和接收点的合理布设,实现对地下地震界面一个反射条带的连续观测,达到提高资料信噪比和成像质量的目的。

图4-1为2004年采集的04XC15线水平叠加剖面段,与2007年双线采集的07XCSYX线重合(图4-2),通过比较,不难看出2007年的叠加剖面同相轴比2004年的剖面同相轴连续性,成像质量都得到了明显提高。

图4-1 2004XC15线水平叠加剖面段

图4-2 07XCSYX线水平叠加剖面段

双线观测系统(也可以是多线)在西昌盆地昭觉区块的地震资料采集中取得了较好的效果。通过资料的处理、解释,进一步查明了西昌盆地地腹构造形态、断层展布特征,进一步落实了三叠系、二叠系、志留系在区内的厚度变化情况和二叠系、志留系、寒武系在西昌盆地的尖灭位置。

1 中国石油勘探与生产分公司编.《复杂山地高陡构造地震勘探关键技术及应用》[M].北京:石油工业出版社,2009.