产权结构变迁与农业生产效率转变

——以新疆生产建设兵团为例

2012-01-08栾大鹏中央财经大学经济学院北京0008中国农业大学经济管理学院北京00083

栾大鹏,张 振(.中央财经大学 经济学院,北京 0008;.中国农业大学 经济管理学院,北京 00083)

一、引 言

在全国普遍实行农村家庭联产承包责任制、农业生产经营更加侧重以农民为主体,以市场为导向的大背景下,兵团团场农业在生产经营方面还保留较高的计划经济成分,并保持着一定的特殊性。其计划成分主要在于:团场职工只对部分承包用地具有选择种植何种农作物的权力,对于大部分承包用地,其只具有对团场所规定农作物的生产种植权;当国家、自治区下达粮食生产定购指标时,承包职工还负有完成上级对粮食定购的任务[1][2]。其特殊性则主要在于:关于农业生产的剩余,团场职工对其只具有部分索取权;关于发包方和承包方的相互义务,职工除了要向团场交纳一定国有土地使用费外,还需交纳社会保险五项统筹费、 工会经费、 教育经费、 职工福利费以及社会公益性费用等。而作为发包方的团场,则需要代表国家为职工提供养老、 医疗、失业、工伤、生育等社会保障待遇,并按国家政策向职工提供工资和离退休待遇;关于农业的经营体制,兵团团场统分结合的双层经营体制是建立在“土地国有 、团场经营 、农户生产”的“大农场套小农场”农业经营模式的基础之上[3];关于产权结构,兵团团场农业在生产经营上采取的是多级委托——代理模式[4];关于合约安排,团场与职工之间签订的是分成租约[5];关于市场结构,职工又同时面临着团场的买方和卖方双重垄断。已有的研究,从大农场套小农场的双层经营体制、多级委托——代理关系及分成租约模式三个角度对兵团团场农业的特殊性进行了一定的描述。但对于团场农业为何能够以该种产权结构或契约关系存在并取得发展,已有研究并没有说明。另一方面,团场职工在面临双重垄断的情况下能够保持较高的生产积极性,并推进团场农业的发展,又令人十分费解。基于上述,本文从兵团农业产权结构变迁的角度入手,以团场与职工之间契约关系的变化为切入点,通过引入信息经济学的激励理论模型,分析在兵团农业产权结构变迁的历史进程中,团场对参与约束机制与激励相容约束机制需求的变化。在此基础上,对团场农业生产效率能够取得转变、团场农业能够保持较快发展的原因进行诠释。此外,本文还将从理论上对当前团场与职工之间合约安排的合理性进行佐证。

二、兵团的企业属性与团场对农业的实际控制

一般来说,关于公有制企业,通常具有三方面的基本特征:第一,从发展目标上来看,其不仅注重经济效益的实现,而且也注重对社会效益的追求;第二,从产权归属上来看,其所有权为全体国民所有;第三,从纵向的产权结构上来看,其往往具有多层的委托—代理关系。而对于兵团,正如前面所述,自成立之日起,就始终背负着屯垦戍边和发展经济的双重使命。而且在双重的使命下,团场土地的所有权则为代表全体国民的国家一级所有,并不是为团场的农民集体所拥有。同时,从农民的身份上来看,团场的农民同时又具有职工的身份,也不仅仅是一般意义上的农民。此外,在纵向的产权结构上,在国家和兵团之间,以及在兵团的内部,又存在着国家——兵团——师部——团场——职工的多层委托—代理关系。因此,无论是从当前来看,还是在历史沿革的角度,将兵团描述为一个大型公有制企业是合理的。而在大型公有制企业的内部,关于农业的生产经营方面,从现实来看,在多层的委托—代理关系下,由于兵团各师各团场广泛的分布于整个新疆维吾尔自治区辖区内,结合着行政上的隶属性,使得团场一级最终成为了经营和管理辖区内公有农地及相应资产的代理人[6]。因此,掌握实际控制权的团场,必然存在在发展农业进程中追求自身利益的潜在动机。

三、兵团团场农业经济体制变迁与农业双层经营模式的形成

特殊的属性,也使得兵团团场农业经济体制改革走了一条与全国不同的路子。而且与全国其他农村地区相比,其农业经济体制改革的起步时间也较晚。虽然在1979年兵团就对团场实行了独立核算、自负盈亏、有利自留、亏损不补、资金有偿使用的财务管理办法,但是在1988年之前的整个时期,兵团农业生产经营的计划管理体制,兵、师、团计划管理的主体地位,以及农业生产的队模式都没有改变。1988年后,借鉴国有企业改革的经验,兵团在农业领域实行了团场企业承包制,在此基础上,各师与团场签订了承包经营合同或目标管理责任书。同时,团场内部也层层实行了承包责任制管理,进而形成了师( 局)—团场—营—连—职工的多层承包链。并由此真正确立了以职工家庭生产管理为基础、以团场生产经营为主体的“统分结合”双层经营体制。具体来看,1979年至今,兵团团场经济体制共先后经历了“三奖一定”的生产责任制(1979-1982)、“一主两翼”的经济责任制(1983-1987)、“团场企业承包制”(1988-1992)、“两费自理”(1993-2000)、团场综合改革(2001-2005)和落实团场基本经营制度(2006年至今)六个阶段的变革。继而促成了当前“土地承包经营、产权明晰到户、农资集中采供和产品订单收购”相结合的双层经营模式。

四、经济体制变迁与兵团团场对激励机制的构建——基于企业产权结构变迁的视阈

1.兵团农业产权结构变迁与团场最大化动机的形成

从静态来看,产权结构主要反映在契约关系的设计上,而从动态来看,产权结构的变迁又会引起契约关系的变化。1979年之前,在计划经济体制下,兵团团场的农业生产经营活动与其他农村地区基本相同。即关于农业的生产、经营和分配等方面的各项权力几乎全部为兵团一级所有,农业的生产和经营完全依赖于兵团的行政指令。同时,兵团也采取了按行政等级进行分配的收入分配制度。因此,虽然存在多层委托——代理关系及团场的内部人控制现象,但是在兵团统一实行的按行政等级进行分配的计划体制下,团场的收入与农业的生产经营效率以及与农业总产出之间都没有本质上的联系。所以团场对于职工是否具有农业生产的积极性,对农业生产效率是否提高并不十分关注。此后,虽然受农村家庭联产承包责任制推行的影响,兵团相应进行了权力的下放,率先制定和实施了对农牧团场新的财务管理办法,赋予了团场一级关于农业剩余的索取权和使用权,并在赋予职工生产经营自主权方面进行了初步的探索。然而从兵团整体来看,此期间的农业生产和对各级主体的利益分配仍然以兵团的行政指令为主[7]。因此在整个1987年以前的这段时期,虽然剩余索取权和剩余控制权的获得使得团场具有了实现最大化目标的动机,但由于兵团还是采取按行政等级来进行分配的办法,同样使得团场自身的利益与农业生产效率之间缺乏本质上的联系,以至于团场并不具有推动农业生产效率提高的积极性。最终导致在该时期内,职工缺乏生产积极性,团场农业生产效率较为低下。

这一境况在1988年后出现了转机,主要是由于在该年,兵团确立了团场企业承包制,进而与其他农村地区的改革路径发生了偏离,并向国有企业的改革方向靠近。团场企业承包制的确立,提高了团场在农业生产和分配上的自主权,并使得团场这一内部控制者真正的形成。而结合着独立核算、自负盈亏、有利自留、亏损不补、资金有偿使用的财务管理办法,该项制度确立后,团场就具有了对自身最大化目标追求的实际动机。

2.追求自身最大化引发团场对构建激励机制的需求

由于农地本身所具有的分散特性及农业生产监督上的连续性和困难性,在团场和职工之间,存在着较为严重的信息不对称问题。而从信息经济学的角度来看,在信息不对称的情况下,又容易产生委托—代理问题。在此情形下,从团场的角度来考虑,为了能够稳定职工并使其保持较高的生产积极性,借此来实现自身的最大化目标,就需要对已有的契约关系进行重新设计。而这一关键之处则在于团场是否能够建立有效的激励机制,继而对职工形成参与约束和激励相容约束。

从产权经济学的角度来看,参与约束需要建立的首要前提是职工对自身的人力资本具有排他性所有权。但是对于1987年之前的团场而言,首先,由于在该阶段,整个兵团的经济体制还是以计划经济为主导,职工的工作、去留问题完全依赖于行政上的指令。因此从法律上而言,团场职工对于自身人力资本并不具有排他性的权利。而在这一前提下,团场也就没有建立参与约束机制的必要。与此同时,由于人力资本天然属于个人的属性及监督成本的存在,职工关于自身人力资本的权利在事实和法定之间也就存在了一定的不一致现象①,在这种情况下,一般来说,为了避免职工消极怠工,团场应该建立起相应的激励相容机制,通过提高职工消极怠工的成本来促使其生产积极性的提高。但是由于计划经济体制下所采取的按行政等级进行分配的方式,其对于职工而言更类似于计时工资制,并不能体现多劳多得。因此,在这种行政安排为主导的体制下,团场一方面没有制定收入分配制度的权力,一方面也没有改变收入分配制度的动机。

以团场企业承包制为核心的农业双层经营体制于1988年确立后,团场在农业生产和收入分配上的自主权不断提升。同时,从大环境上来看, 1993年以来我国市场经济体制改革的落实和不断深化,人力资本天然属于个人的属性在法律上不断得到了增强和维护。在此背景下,对于团场职工而言,由于人力资本法定产权的变化,获得了用脚投票权或自主退出权。而从团场的角度来看,与前一阶段相比,为了继续维持内部人口的稳定,要求必须建立起有效的参与约束机制。另外,如前文所述,在新的农业体制及财务管理办法下,该时期,团场又具有了对自身最大化目标追求的实际动机。因此,为实现该目标,又要求团场必须建立起能够提高职工生产积极性的激励相容约束机制。

3.团场对激励机制的构建及农业生产效率的提升

当然,激励机制能够成功构建的首要前提是农业生产能够产生较多剩余,以满足分配上的需要,而兵团人均耕地面积大这一特点则为其提供了事实上的保障。从具体机制的构建上来看,首先,在参与约束机制的构建方面,团场可以通过提供给职工比城镇一般职工收入水平更高的收入来实现。而从现实来看,团场主要可以选择三种合约方式:一是采取分成合约的形式,与职工签订订单协议,进而提高其预期收入水平;二是制定直接给予职工一定比例的确定性收入的合约;三是采取与职工签订订单合约和给予职工一定数量确定性收入相结合的办法。其次,在激励相容机制的构建方面,理论上来说,只要赋予职工一个高于增加劳动投入所付出成本的边际收益水平,就能够提高职工的生产积极性,而上述的第二种方式显然不能对职工形成有效的激励相容约束,因此可供团场选择的激励机制设计方式就剩下另外的两种。而在实际操作中,团场选择的是第三种方式。具体来看,团场采取的是构建社会保障制度与实施订单农业相结合的办法。直观上,该种方式可能是建立参与约束与激励相容约束机制成本最低的选择,这主要可以从两个方面来考虑,首先,2000年以前,我国城镇地区对于农民工的社会保障制度几乎处于空白,而对于团场职工来说,未来养老的问题又是其最为关注的问题。因此团场职工必然对社会保障特别是其中的养老保险赋予较高的期望值;其次,对于团场职工而言,农业生产具有一定的风险性,因此基于订单的未来收入是不确定的。而且即便是面对未来较高的不确定性收入,职工也会给予较高的贴现值。再次,社会保障制度的建立,意味着职工能够在未来获得一定水平的确定性收入,因此,较低的社会保障投入就能够对未来的较高不确定性收入形成替代。

从实际效果来看,该模式较好地维护了团场的人口稳定②,促进了职工生产积极性的提升,也推动了兵团农业的发展。以棉花生产为例,1988年后,随着订单生产、订单收购政策的制定和全面落实,随着社会保障制度的不断推进,兵团的棉花单位产量在前两年就出现大幅提升。而且在随后的年份,除个别年份受自然条件影响出现波动外,也都保持着较快的增长速度,见图1。

图1 1978年以来兵团棉花单位产量变动情况

资料来源:根据《新疆生产建设兵团统计年鉴2010》提供数据统计.

五、兵团团场选择订单农业+社会保障合约最优化的理论分析

1.托达罗人口迁移模型的引入

发展经济学关于人口迁移的相关理论指出,对于团场职工而言,其之所以要迁出团场,主要是受到其他城镇地区较高潜在利益的吸引。而历史上团场职工向其他城镇地区的大幅迁移则在事实上证明了这一点。引入发展经济学关于城乡人口迁移的模型来对团场的人口迁移问题进行分析,有其合理性。另一方面,对于发展中国家城乡人口迁移问题的研究,普遍应用托达罗的人口迁移模型。该模型认为,城乡人口流动规模是城乡收入贴现值的函数,即:

M=f[V(0)] (f′>0)

其中,V(0) 表示迁移者计划期内预期城乡收入差异的净贴现值,M 表示人口从农村迁入城市的数量。若V(0)>0,则迁移者愿意流入城市,若V(0)<0,则迁移者不愿意流入城市,甚至返回农村。f′>0则表示人口流动是预期收入差异的增函数,即随着V(0)的增大,愿意流入城市的人口数量也随之增大。

另外,对于V(0),其具体又可以表示如下:

其中,p(t)表示一个迁移者在t期中于现代部门内获得工作的概率,w(t)为城市地区预期的实际工资水平,R(t)为农村地区的平均工资水平,r为贴现率,C(0)为迁移成本。[8][9]

2.模型的一个修正——对风险问题的考虑

一般来说,对于农业的生产活动而言,由于自然灾害及价格波动等问题的存在,因此对于农民来讲,农业生产在各年所能够获得的预期收益具有较大的不确定性。也就是说,这里面存在着风险问题。所以在上述模型中,更为合理的设定是,将农民对于农业生产所能够获得的预期收益表示为E(R(t)),其中,E表示期望。另外,根据新古典经济学的基本理论,对于消费者及农业生产者,多属于风险规避者,而对于企业的经营者,则多属于风险中性或风险偏好者。

3.风险问题存在条件下团场对激励机制的设计

如前所述,对于团场而言,为实现自身的最大化目标,需要对职工同时建立参与约束和激励相容约束两个机制。从参与约束机制的构建上来看,按照托达罗的人口迁移模型,只要V(0)=0,职工就没有迁出团场的意愿。而从激励相容约束机制的构建上来看,根据信息经济学和产权经济学的基本理论,只要存在分成合约,并且该分成能够使得附加劳动投入所带来的预期边际收益大于边际劳动成本,那么为实现自身的最大化,职工就具有提高自身生产积极性的动机。如前文所述,一般来说,该两个机制的构建主要有两条途径:一是通过采取与职工签订订单合约的方式,给予职工能够使V(0)=0的E(R(t))单位的分成比例来实现;二是给予职工一定比例的确定性收益R,在此基础上与职工签订能够使其预期边际收益大于边际劳动成本的订单合约,并保证确定性的收益R与非确定性分成收益E(R(t))的总和满足使得V(0)=0。

4. 对待风险的非对称性及团场对订单农业+社会保障契约关系的选择

基于上述的分析并结合实际,可以确定,团场职工一般属于风险规避者,而团场由于更类似于企业的经营者,所以其一般属于风险中性者。这种对待风险的非对称性导致了对于同一具有一定风险的收益,团场对其的预期值将大于职工对其的预期值。

在此基础上,假设贴现率r对于团场与职工相同,那么对团场而言,在未来给予职工R(1+r)t(t表示时间跨度)单位的确定性收益与在当前给予职工R单位的确定性收益没有什么不同。进一步,为简化后面的分析,假定贴现率为0。

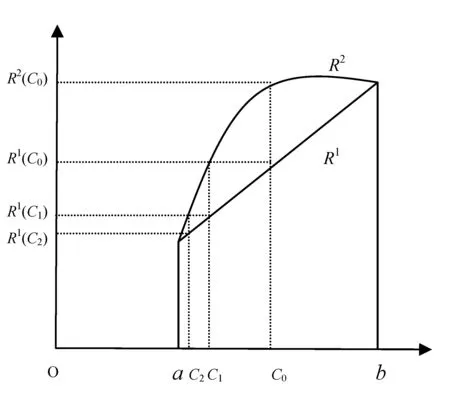

再假设每年的农业收益R(t)∈[Ra,Rb],如图2,那么,职工对其预期值就为E(R(t))=R1(C0),团场对其预期值为E(R(t))=R2(C0)(对于任意的分成率C,职工对其预期的收益为R1(C),团场对其预期的收益为R2(C),同时假设,在C0点之前,[R2(C)-R1(C)]>0③。同时,假设R1(C1)表示能够使V(0)=0的预期收益。因此,如果团场采取单一的订单合约,那么职工要求的分成比例则为C1,而此时对于团场而言,其认为支付给职工的预期收益为R2(C1)=R1(C0),所以,如果采取单一的订单农业形式,那么团场所能够获得的总期望收益为R2(C0)-R1(C0)。

如果团场采取第二种合约方式——假设在此情形下,其给予职工的分成比例为C2(假设该分成合约所规定的分成数额使得R2(C2)=R1(C1)),同时给予职工一个确定数量的收益(定额合约)。那么为了使V(0)=0,该确定收益应该等于R1(C1)-R1(C2)=R2(C2)-R1(C2),在此种情形下,团场的总预期收益变为R2(C0)-R2(C2)-R2(C2)-R1(C2))=R2(C0)-R2(C2)-[R1(C1)- R1(C2)]。

将两种情形下团场的预期收益相比较,R2(C0)-R2(C2)-[R1(C1)-R1(C2)]-([R2(C0)-R1(C0)]=[R2(C1)-R1(C1)]-[R2(C2)-R1(C2)]。

根据前面的假设,在C0点之前,R2(C)- R1(C)将随着C的增大而单调递增,所以[R2(C1)-R1(C1)]-[R2(C2)-R1(C2)]>0④。

图2 风险存在的条件下团场与职工的预期收益⑤

综上,可以发现,通过采取第二种合约方式,团场的预期收益将提高。而且在该种合约方式下,根据最优问题的求解思路,在现实中,团场总能够通过对分成比例和确定性收益的合理选择来实现自身收益的最大化。

六、兵团团场农业经济体制的未来变迁方向

虽然兵团团场在1988年经营自主权获得大幅提升后,为实现自身的最大化目标,建立了以订单农业+社会保障制度作为参与约束,同时又以订单农业合约作为激励相容约束的激励机制,进而在较大程度上维护了团场人口的稳定,并保持了农业生产的较高效率。但是随着“十二五”期间新一轮社会保障制度的出台及在全国范围内,特别是城镇地区的普遍落实,兵团团场当前以订单农业+社会保障作为参与约束机制的作用必然会不断弱化。进而使得在不久的将来,团场又将会面临职工大幅迁出的压力。因此在“十二五”期间和未来一段时期内,团场必须继续进行契约关系的整合。在发展农业产业化的同时,通过提高职工收入占农业总收入的比重,来重新建立参与约束机制。而正如前文所述,可供其选择的途径主要有两条,一是直接提高职工的利益,具体则可通过提高职工的分成份额来实现;二是继续提高社会保障转移支付水平并与扩大分成比重的订单合约相结合。2010年下半年以来,这一趋势已初步显现,主要体现在团场对农产品的收购价格基本接近于市场价格。可以断定,随着产权结构改革的持续推行和不断深化,在双层经营的体制下,团场农业经济当前双重垄断的市场结构将得到改善并最终被打破。在产权结构变迁的大背景下,通过不断的对契约关系进行整合,不仅有利于团场在新的约束条件下实现自身的最大化目标,同时也有利于保持住兵团农业的基础和优势地位。

注释:

①关于人力资本事实和法定产权不一致的分析,见周其仁.公有制企业的性质[J].经济研究,2000,(11):1-12.

②很多学者在分析兵团团场稳定性问题时,都指出近年来团场人口外出务工问题较为严重。应该说,这种观点还有待于商榷。因为与全国农民工的迁移问题相比,团场职工向外迁移人口占职工总人口比例远远低于全国平均水平.

③从图2来看,这一假设说明的问题更为直观,根据期望效用或期望收入的基本理论,因为R2′是单调递减的,并在C0点与R1′相等。所在在C0点之前,[R2(C)-R1(C)]′显然大于0.

④可以以同样的思路证明,在α和C1点之间,C2的位置如何都满足R2(C0)-R2(C2)-(R2(C2)-R1(C2))>R2(C0)-R1(C0)。限于篇幅,这里不给出具体证明.

⑤该图中两条曲线的形式虽与经济学教科书中关于风险规避者的描述相一致,但二者并非一回事,教科书中的图形,是为了直观的反映什么是风险规避者,而并不是风险规避者效用曲线。与之相对应,我们在此对其这样进行设定,是由于当把风险中性与风险规避者两者进行比较时,该两个期望效用曲线不仅是合理的,而且也能够较为合理的阐述文中所要说明的问题.

[1]关于进一步完善“l+3”文件若干政策的补充意见[N].兵团日报,2007-11-01.

[2]新疆生产建设兵团关于深化团场改革的意见[EB/OL].兵团新闻网五十一团频道http://51tuan.btnews.com.cn/,2004年11月19日.

[3]刘俊浩.新疆兵团农业经济体制改革回顾与展望[J].石河子大学学报,2008,(6):10-13.

[4]张为栋.兵团农业双层经营的委托—代理机制与效应分析[J].当代经济,2007,(7):134-136.

[5]刘俊浩,王士海.分成租约、垄断收购与退出[J].新疆农垦经济,2006,(6):49-51.

[6]张为栋.要素产权结构与合约安排的执行——对新疆兵团农业家庭联产承包责任制的理论及实证分析[J].中国农垦,2008,(7):49-53.

[7]刘以雷.刘以雷文集(第三卷)[M].新疆:新疆人民出版社,2006.

[8]Michael P. Todaro. A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less De-velopment Countries[J].the America Economic Review,1969,59(1):138-148.

[9]肖文韬,等.托达罗人口流动行为模型的一个修正及其新解释[J].财经理论与实践,2003,(12):23-27.