教师学习机制的社会建构主义诠释*

2012-01-06毛齐明蔡宏武

毛齐明 蔡宏武

(1.华中师范大学教育学院,武汉 430079;2.中国石油大学(华东)文学院,青岛 266580)

教师学习机制的社会建构主义诠释*

毛齐明1蔡宏武2

(1.华中师范大学教育学院,武汉 430079;2.中国石油大学(华东)文学院,青岛 266580)

新课程改革的背景和终身学习的思潮凸显了教师学习与发展的重要性,这就要求对教师学习的机制进行深入研究,并将其建立在新型学习理论的基础上。根据社会建构主义学习理论的基本观点和维果茨基空间的基本框架,可以将教师学习分为内化、转化、外化和世俗化等四个主要阶段。从其具体机制来看,还可以从观念、行为和交往三个维度,将教师学习理解成为“用”中学、“探”中学和合作中学的过程。这种机制探讨的过程实际上也是揭示当前教师学习中常见弊病的过程。

教师学习;机制;社会建构主义

随着新课程改革对于教师发展的重视和终身学习对于学习一词的强调,教师学习越来越成为人们关注的对象。但遗憾的是,尽管教育界在教师学习的具体形式上绞尽脑汁,对于其背后的学习机制却鲜有研究。显然,要想重建新型的教师学习方式,并使促进教师发展的措施落到实处,就必须首先对教师学习的机制进行深入研究,并将其建立在新型的学习理论之上。有鉴于此,本文试图从社会建构主义入手,结合当前教师发展中的常见问题,对教师学习机制略作探讨,以为实践提供借鉴。

一、社会建构主义学习理论的基本观点

社会建构主义学习理论是建构主义学习理论的分支,它源于前苏联学者维果茨基的研究。在20世纪20年代中期至30年代初,出于对行为主义心理学的客观主义和内省心理学的主观主义的不满,维果茨基以马克思主义思想为基础建立起了一个新的心理学范式,即“文化历史理论”(Culturalhistorical Theory)。该理论认为,人会制造和使用工具,因而其活动通常会以文化工具为中介。文化工具可分为两类,一是作用于环境的技术工具(technical tools),如耕犁、锤子、银器等。二是用于思考的心理工具(psychological tools),如语言、图表、数字系统、计算器等。技术工具与心理工具的本质区别在于,前者改变的是外在情境,而后者改变的是思维过程和内在的心智。①通过技术工具的使用,人类不仅改造了环境,也改造了自身。比如,技术工具从石器时代到铜器时代再到铁器时代的发展,就明显地带来了人类自身文明的进步。同样,通过心理工具的使用,个体不仅可以更轻松地思维,也可以从根本上改变自己的心理结构。比如,小学生在学习珠心算前,计算3+5时,所经历的可能是一个刺激反应的过程,即听到“3+5”这个刺激,马上根据平时所形成的固有联结,作出“得8”的反应。在学习了珠心算以后,他们就将算盘内化在心里。因此,在计算3+5时,所经历的过程就不再是一个直接的刺激与反应的过程,而是一个以内化了的算盘为中介的过程,即在计算时经历一个内心拨算盘上珠子的过程。相对于学习珠心算以前而言,他们的心理结构就发生了变化,即建构了一个文化工具——算盘。由此可见,人的学习并不是一个刺激与反应的过程,而是一个以文化为中介的文化建构的过程(即维果茨基所谓的人的高级心理机能)。同时,它也不是一个纯粹的内省过程,而是一个与文化和他人交往的社会建构的过程。其社会性主要体现在,文化的内化通常是从人与人的交往开始的。比如,在学习珠心算时,教师与学生一起活动,就是一个社会交往的过程。学习就是以此为起点,逐渐过渡到内心活动的过程。对于这种文化建构和社会建构的机制,维果茨基曾以一段著名的话做了概括:“儿童文化发展中的任何机能都会出现两次或者出现在两个层面上。起先是社会层面,然后是心理层面。前一次出现在人与人之间,属心理间范畴;后一次出现在儿童内部,属心理内部范畴。对于注意力、逻辑记忆、概念形成和意志而言,其发展也是一样。”②

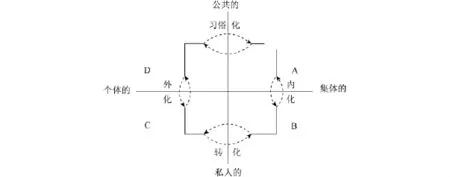

根据维果茨基有关学习的理论,哲学家哈瑞(Harré)提出了一个被西方学者广泛引用的学习环路模型(如图1,有改动)③,即著名的“维果茨基空间”。在这种模型中,象限A和D代表学习环路中的“公共”层,即维果茨基所指的心理间层面;象限B和C是“私人”层,即维果茨基所指的心理内部层面。与他人一起工作出现在象限A中,此时任务和目标在社会和集体层面上得以讨论;当个体试图通过与已有经验的结合来重构和理解所学任务时,它就开始由象限A过渡到象限B中(即“内化”);当这种理解与个人情境进一步结合而走向新的理解时,它就由象限B过渡到象限C(即“转化”);新的理解通过实践“外化”出来时,学习过程就由象限C进入了D,从而返回到“公共”层面。进入“公共”层面的新的实践形态,如果有效,则被他人所仿效,从而实现在某个群体(如玩伴、学伴或同事等)中的“习俗化”。通过这个“内化-转化-外化-习俗化”的过程,个体不仅吸收了集体或文化中成分,促进了自己的成长,也最终通过自己成果的外化和习俗化,反过来促进了集体的成长,并由此进入新一轮学习之中。

图1 Rom Harre的学习环路模型(有改动)

二、教师学习的整体机制

“维果茨基空间”对于一般学习过程的阐述,为我们描绘出了学习的基本路径。以下依此路径结合实践中存在的问题对教师学习的四个基本环节作具体诠释。

第一,内化:公共知识的个体化。根据社会建构主义理论,教师学习通常始于社会交往,即教师与公共知识的接触(因而属于A象限)。公共知识不仅包括教育理论知识,也包括教育教学标准(如新课程改革中的评价标准)和其他教师的教学经验等。公共知识的引入往往可以为教师提供新的视角,使之得以反观其实践的不足,从而开启学习的大门。比如,有些教师原先一直认为自己的教学很不错,学生的考试成绩也很好。但在接触了课程改革的新型理念或观看了实验区优秀教师的示范课后,很快就发现自己的教学不符合时代要求,从而产生了进一步学习的需要。

教师接受公共知识通常有两种方式,一种是机械记忆式的被动接受;一种是有意义的接受学习。前者可以应付教师培训结束后的考试和口头交流,却难以促进教师实质性的发展。因为作为新观念的公共知识的出现,并不必然导致教师原有观念的变化,结果可能是一套旧的观念深藏于内心,继续操纵着教学行为;一套新的观念挂在嘴上,可以言说却并不影响实践行为(当前许多教师培训都仅停留于此)。因此,真正的内化要求我们诉诸于后者,即“将学习任务以非任意的、实质性的方式与学习者的已有知识相联系”④。当然,要建立起这种联系并不容易,因为它首先要求教师明确认清自己的旧有观念。但这些观念往往是内隐的,作为“身在庐山”中的教师很难通过自己的努力发现它。因此,在这一阶段,教师学习的任务往往是依靠共同体的力量来帮助自己外显旧观念,从而实现新旧观念的正面交锋和新观念的内化。从这个角度来看,国内“新基础教育”中所强调的“捉虫”(即在评课中深入到观念里头找问题)的确不无道理。正是因为这样,这个阶段的教师学习虽然主要以个体活动为主,但学习依然具有社会性,所以处于从象限A向B过渡的过程中。

第二,转变:新知识的情境化与成熟概念的形成。公共知识的内化还只是意味着个体真正理解了公共知识,即获得了其中的意义,它与个体的实践情境毕竟还有一段距离。因此,教师接下来所要思考的问题就是,“这些知识真的适合我的课堂吗?”“如何才能使之适合我自己的课堂?”换言之,教师必须进一步将其与自己的教学情境相联系,从而产生新的理解,生成可以有效地指导自己实践的个人理论,即维果茨基所谓的“成熟概念(mature concept)”。

第三,外化:成熟概念的实践化与实践模式的生成。成熟概念一方面要用于指导自身的实践,另一方面要在这种指导实践的过程中不断调整。这种成熟概念与自身实践的互动就是成熟概念的外化,外化的结果通常是形成较为实用的实践模型。这一过程主要发生在C空间和从C空间向D空间跨越的过程中。此时,教师的行为虽然是个体活动,但它往往会以各种形式展示出来,如教学比赛、听课、评课、日常交流和教学反馈等。不管这些外化所带来的是积极的还是消极的反馈,都可能会给教师提供不一样的视角,使之可以重新审视和调整自己的实践模型。遗憾的是,尽管当前许多学校都以“教学活动月”的形式要求教师之间相互听评课,但往往忽视了两点:一是在突出该活动的检查性时忽视了其中的学习性,即没有以教师的学习和发展为根本,将其当作教师反思和调整其教学模式的宝贵机会。二是在突出该活动的集中性时忽视了它所应有的日常性。教师的实践模式往往是在不断反思与重建的过程中逐渐形成的,它不可能毕其功于一役,因而需要持之以恒的集体努力。

第四,习俗化:个体知识的公共化。到外化为止,教师学习已经走过了三个环节。但是,如果教师学习仅停留于此,那么教师共同体将会失去了一种重要的学习形式,即集体层面的学习。事实上,教师外化的实践模型通常有三种可能结果,一是留作个人专用;二是被某些个体仿效;三是直接或者经过集体修订后成为群体新的行为规范,即以“习俗化”的方式重返第一空间,成为新一轮学习之旅中各教师个体进行学习的新资源。相对而言,最后一个层面的学习常常被我们所忽略。虽然以公开课的形式来进行展示和评比已经成为常见的交流形式,但是,在展示和评比结束后,我们很少进一步将其提炼成为共同体成员均可仿效的成功案例和新一轮学习的目标。

值得说明的是,第一,教师学习的基本环节具有弹性,但不能随意简化。说其具有弹性是指事物的复杂性决定了任何活动都不可能完全用一个简单的模式来概括,该模式应该允许具体的变化与出入。但是,随意省略某些环节可能会严重影响教师学习的有效性。比如,当前的教师培训往往会从A象限直接进入D象限,即仅由教师讲解(A象限)和结业考查(D象限)两个环节构成。省去内化和转化环节虽然会使培训简单易行,但是,因为学习过程与发展结果往往具有对应性,所以剪去“心理内范畴”的两个环节,无异于剪掉了教师发展链条上的关键部分。也许正因为这样,有些学校变革往往特别注重通过完整的环节来深入促进教师的发展。比如,“新基础教育”所遵循的“学习—研究—实践-反思-重建”的研究性变革实践之路⑤,所反映的教师学习过程与这里的整体机制实际上就有异曲同工之妙。

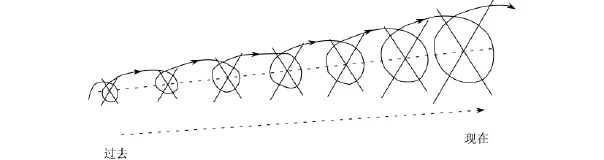

第二,教师学习的每一个环节都不是“一去不回头”,而往往是不断来回“拉锯”的过程(如图1中的双箭头所示)。比如,内化和转变阶段中总是新旧观念的反复交锋和相互作用的过程;外化阶段总是实践模型不断地在外化中调整的过程;习俗化阶段则是个体知识与集体知识不断“互哺”的过程。第三,教师学习的过程是连续的。这里的“连续”有三个方面的含义:其一,在教师学习活动中,这些环节是连续的,尽管各个环节上会有反复,但是每个环节之后都需要继续进入新的环节;其二,教师学习在某个时间段内(如集体做一个小课题,或者试行某个实践模型时),会不断地以螺旋上升的形式重复上述学习过程(如图2);其三,教师长期学习和发展的过程可视为以上几个环节的连续体。因此,图2既可以用于描绘教师个体在某个时间段内的学习过程,也可以描绘教师个体在整个教学生涯中的成长历程。

图2

三、教师学习的具体机制

事实上,上述整体机制已经大致阐明了教师在学习过程中所经历的三个维度的变化:一是观念的变化,即成熟概念的形成;二是行为的变化,即实践模型的生成;三是交往关系的变化,即个体与集体的互动。以下再继续结合实践对教师学习在这三个维度上的变化机制作进一步探讨。

(一)“用”中学:教师成熟概念的生成机制

既然成熟概念是有效地指导自己实践的个人理论,教师的发展就有赖于其成熟概念的形成。根据维果茨基的观点,成熟概念形成于科学概念与日常概念相互融合的时候。这里的“概念”并不单指对于某一术语的定义,而是指有关某事物的理解、观念和态度。所谓“科学概念”,指在教学情境中习得的概念,它通常是一个统一的、有逻辑层次的系统。所谓“日常概念”,又称为“自发概念”,指在没有明显的教学情境下获得的概念,它来自直接的、社会性的实践活动,与正式的知识系统的教学情境不同。⑥通常情况下,这两种概念并不会自动地融合,而是完全可以并列地存在于个体中。比如,在课程改革的教师培训结束后,有些教师可以在相应的书面考试中获得高分,在与他人交谈时也可以大谈新课程理念而不走调。但是,回到自己的课堂实践时,其教学行为可能依然如故。考试中的高分表明他们已经获得了一些科学概念,而实践中的旧态则表明他们的日常概念在控制其教学行为时并没有受其科学概念的影响。

可见,要促进教师成熟概念的形成,必须改变科学概念与日常概念的并行状态,通过某种方式来促使两者相遇和融合。正如科尔等人认为,“来源于理论学习的科学概念与来源于经验学习的自发概念之间的互动是解释发展的关键。如果两种形式的概念没有联结起来,那么真正的概念发展就不会发生。”⑦那么,如何使两种概念改变并行状态而相遇呢?海德格尔德提出的“双向移动法”给我们以重要启示。她认为,日常概念与科学概念的发展路线应该是相反的。前者通过学习者自发的活动和经验自下而上地发展起来,并逐渐成为被反思的经验;后者通过反思自上而下地发展,并逐渐融合在日常概念和非反思性的行为中。⑧换言之,日常概念和科学概念要相向而行,这就是所谓的“双向移动”。

日常概念和科学概念的“双向移动”意味着教师学习必须在不放弃“用前学”和“做中学”两种学习途径的基础上,重视教师的“用中学”。“用前学”是教师培训和职前教师教育中常见的学习形式,它把教师的“学”与“用”分开来,通过一定的课程来使教师学到将来要用的知识,即获得科学概念。为了使这些知识能够致用,教师教育者们通常会精心设计课程,或在培训中介绍一些实战的“招数”。但是,学习的过程很少进入“用”的层面。与之相反,“做中学”主要是教师通过经验性的反思来获得日常概念,侧重于教师经验的积累。应该说,两者都很重要,是教师成熟概念得以形成的必要资源,但仅仅是资源而已。要生成教师的成熟概念,还需要经历一个“用中学”的过程,即教师同时运用科学概念和日常概念来理解和回应教学情境,并在用的过程中实现两者的相遇和融合。换言之,真实情境中的问题是一个融炉,只有在运用科学概念和日常概念解决这些实际问题的过程中,才能真正实现两者的相遇与相融。教师学习不能没有“用前学”和“做中学”,但也不能停留于此,而必须进一步通过“用中学”,将在“用前学”和“做中学”的过程中所获得的知识与经验融合起来,生成能够真正解决问题的成熟概念(如图3)。从一定意义上讲,没有“用中学”的教师学习不是一个完整的学习过程,也不可能生成教师的成熟概念和实践智慧。但遗憾的是,我们常见的教师学习却只停留于“用前学”和“做中学”两个层次,缺乏“用中学”的过程,因而距离教师成熟概念的生成尚有一段距离。

图3

(二)“探”中学:教师实践模型的建构机制

实践模型是连接理论与实践的桥梁,正如布迪厄所言,“要与经验主义的被动性决裂,而又不堕入宏大‘理论化’的空洞话语中,并不要求你提出宏大、空洞的理论构建,而是要求你抱着建立一个模型(这并不需要用数学或抽象的形式来证明它)的宗旨来处理非常具体的经验个案。”⑨

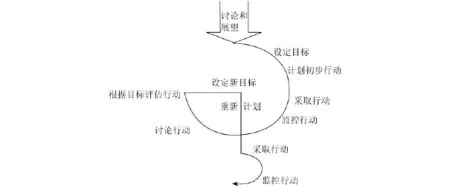

作为行动之前的构想,实践模型在试行的过程中会不断地进行调整。因此,从这个角度来看,实践模型的建构可视为一个“探”中学的过程,其展开的过程通常会遵循行动研究的基本逻辑。对于教师的行动研究机制,牛津大学的爱德华(Edwards,A.)教授将其描绘如下图(图 4)。⑩

根据这个行动研究的螺旋模式图,我们可以将实践模型的反复建构过程划分为如下五个阶段:第一,计划模型。在这一阶段,教师会通过与他们一起讨论和展望来“设计目标”和“计划初步行动”,即形成初步的实践模型。由于这一模型还只是根据所内化的新理念而初步设计的,所以有待验证。第二,试行模型。在这一阶段,教师会根据这个行动方案“采取行动”,并密切地“监控行动”。第三,反思模型。通过与他人一起“讨论行动”和“根据目标评估行动”,调整指导实践的理念。第四,重建模型。根据新的理念“设定新目标”和“重新计划”,制定新的行为模型。第五,重试模型。重新“采取行动”,尝试实行新的行为模型,并“监控行动”。事实上,到此为止,该模型的建构已经进入了新一轮更高阶段的循环之中。

图4

(三)合作中学:教师个体与集体的互动机制

社会建构主义强调学习过程中人与人之间的互动。这主要包括两个层面:一是个体与个体的互动;二是个体与集体的互动。鉴于有关教师个体互动的研究已经较为丰富,而有关教师个体与集体的互动的研究却相对匮乏,此处暂结合实践中的问题对后者的机制进行探讨。

正如教师学习的整体机制所示,教师个体与集体的互动过程集中体现在“公共知识的个体化”和“个体知识的公共化”两个互动循环的环节中。第一,“公共知识的个体化”。这里的公共知识主要指以教案、公开课、日常话语等多种方式分布在教师集体中的经验。这种渗透在集体实践中的共同知识构成了教师个体的隐性课程,它是一种不同于“教学型课程”的“学习型课程”。“教学型课程”可视为由教师教育者提供的结构性资源,具有控制性;而“学习型课程”则是共同体实践中各种具有日常实践性的学习资源。在这里,“学习本身就是一种即席的实践,课程展开的过程就是学习者参与实践的过程,它并不是一套特设的用来达到合适实践的说教词。”[11]换言之,教师学习就是教师参与集体的实践活动,并通过某种形式将这些知识“分子”凝聚起来,重构出新的“知识体”的过程。比如,当同一备课组的教师为了帮助某一位教师参加比赛而献计献策时,在该课不断建构—否认—重建—再否认—再重建的过程中,教师集体层面的知识就会逐渐凝聚起来。当公开课的最后方案诞生之时,该教师的新的个体知识也就生成了。第二,“个体知识的公共化”。这种个体知识中凝聚了集体知识的分子,因而也是集体智慧的结晶。但是,它更多地凝结在个体的身上,还必须经过“个体知识的公共化”才能真正以集体知识的身份“反哺”其他教师。这就是一个“习俗化”的过程,也是教师集体新一轮学习的起点——通过这一过程,教师个体就可以将这种知识与自己的个体经验相结合,并通过这种新的个人建构,为集体知识做出贡献。正是在这种“公共知识的个体化”和“个体知识的公共化”的互动循环中,教师学习得以不断延伸。

以此反观当前的教研,不难发现两个常见的问题:其一,从集体层面来构建这种集体知识的意识不强。教师们往往在研讨之后缺乏总结(如形成书面材料或集体论文等)、在听课评课后缺乏将其中某些课整理成可供参照的“案例”、在大量的课例研讨后缺乏分类总结,等等。结果,大量的个体知识仍然停留于个体层面,没有上升为集体知识,使其他个体丧失了分享集体知识的机会。其二,缺乏充分利用集体知识的意识。有的教研组和备课组可能通过共同“磨课”的形式打造出了精品课,或者通过集体研讨形成了论文。但是,当这个时期的任务完成后,在随后的研讨中,他们常常无意识地将其束之高阁,即没有在这些集体成果上继续深入探索,而是又回到了从前的状态,从而丧失了个体在与集体层面的互动中学习的机会。

以上对于教师学习机制的诠释,只是一种可供选择的视角。但它具有较强的针对性,可以为我们反思和改进当前教师学习的实践提供参照。

注 释:

①L.S.Vygotsky,Research Method.In R.W.Rieber(Ed.),History of the Development of the Higher Mental Functions,Vol.4,Collected works(pp.27-63).New York:Plenum,1997,p.62.

②L.S.Vygotsky,The Development of Higher Forms of Attention in Childhood.In J.V.Wertsch(Ed.),The Concept of Activity in Soviet Psychology.Armonk,N.Y.:Sharpe,1981,p.163.

③R.Harré,Personal Being:A Theory for Individual Psychology,Mass:Harvard University Press,1984,p.107.

④D.P.Ausubel,Educational Psychology:A cognitive view.New York:Holt,Rinehart& Winston,1968,p.24.

⑤宁虹、杨小微等:《实践意义与深度介入:“U-S”合作的京沪对话》,《基础教育》2010年第2期。

⑥⑦H.Daniels,Vygotsky and Pedagogy,London:RoutledgeFalmer,2001,pp.50,98.

⑧M.Hedegaard,Learning and Child Development:A Cultural-Historical Study,Aarhus:Aarhus University Press,2002,p.41.

⑨[法]皮埃尔·布迪厄,[美]华康德:《实践与反思:反思社会学导引》,李猛、李康译,北京:中央编译出版社,2004年,第352页。

⑩J.Calderhead & P.Gates(ed.),Conceptualizing Reflection in Teacher Development,London:the Falmer Press,1993,p.159.

[11]J.Lave.& E.Wenger,Situated Learning:Legitimate Peripheral Participation,Cambridge:Cambridge University Press,1991,p.93.

国家社科基金教育学2011年度国家青年基金课题“以专家型教师为目标的教师职场学习的机制研究”(CFA110129)、华中师范大学教师教育理论创新与实践研究重大招标项目“教师教育课程创新与教学改革研究”(985ZB0401)。