居延汉简反映的汉代河西地区戍卒、田卒问题探析*

2012-01-02黄兆宏

黄兆宏,秦 菲

(西北师范大学 历 史文化学院,甘肃 兰 州 730070)

居延汉简反映的汉代河西地区戍卒、田卒问题探析*

黄兆宏,秦 菲

(西北师范大学 历 史文化学院,甘肃 兰 州 730070)

河西地区是汉代的边防重地以及经营西域的重要基地,从居延汉简的记载中,汉代河西地区的戍卒和田卒来自于全国的27个郡国。各郡国人口的输出原因是多方面的,有自然灾害的原因,也有战争、政治、人地矛盾等因素。戍卒和田卒的输入对汉代河西地区的军事防卫和经济开发起着至关重要的作用。

居延汉简;河西地区;戍卒;田卒

目前,有关河西人口问题的研究主要有何双全的《〈汉简·乡里志〉及其研究》[1],文章对简牍中发现的乡里名称进行了疏理,并按照《汉书·地理志》、《后汉书·郡国志》的顺序补入诸郡、诸县,其所补乡里范围十分广泛。此外,文章对河西地区的戍卒的来源也做了一定梳理。齐陈骏的《河西史研究》[2]是一部研究河西古代史的论文集。其以历史文献及作者亲身考察为依据,论述了河西古代自然条件及民族、人口、经济、政治,交通、文化等各方面的问题。高荣的《汉代河西人口蠡测》[3]仅就汉代河西的人口进行了初步分析和蠡测。葛剑雄的《西汉人口地理》[4]对西汉各阶段的人口数量和人口增长率、人口的地理分布及其形成原因以及人口迁移方面作了整体的论述。但这些著作由于研究角度比较宽泛,对汉代河西地区戍卒、田卒的关注有限。而从出土的居延①居延即今额济纳地区,属内蒙古自治区,汉代则属于河西四郡张掖郡。汉简看,戍卒和田卒对汉代河西地区的军事防卫和经济开发起着至关重要的作用,因此,从居延汉简角度出发研究汉代河西地区戍卒和田卒的输入情况,对了解汉代河西地区的军事政策、经济生活、历史文化、社会风俗等都具有重要意义。

一、居延汉简戍卒、田卒来源

秦汉之际,河西地区本为众多少数民族的游牧区。北方的匈奴族逐渐强大起来,并向周边扩展。冒顿单于时,“大破灭东胡王,而虏其民人及畜产。既归,西击走月氏,南并楼烦、白羊河南王。”[5]匈奴夺取河西之地后,在这里设官经营,经常侵扰汉边。羌族最初居于河湟地区,“河关之西南,羌地是也”[6]。“‘河关之西南’则相当于今青海省的东南部”[7]。匈奴击败河西月氏后,“其羸弱者(即小月氏)南入山阻 ,依诸羌居止,遂与共婚姻”[6],于是,匈奴勾结羌人侵扰汉边,汉初,河西地区常常受到侵扰。

早在汉文帝时,针对边防空虚,晁错就提出,“陛下幸忧边境,遣将吏发卒以治塞,甚大惠也。然令远方之卒守塞,……乃募罪人及免徒复作令居之;不足,募以丁奴婢赎罪及输奴婢欲以拜爵者;不足,乃募民之欲往者。皆赐高爵,复其家。予冬夏衣,廪食,能自给而止。……其亡夫若妻者,县官买与之。……塞下之民,禄利不厚,不可使久居危难之地。胡人入驱而能止其所驱者,以其半予之,县官为赎其民。”[8]晁错提出的“募民徙塞下”的建议被汉文帝采纳并予以实施,但由于当时西汉的政局不稳、经济基础薄弱,以及汉匈实力对比悬殊,实际效果不大。

元狩二年(公元前121年),霍去病西征匈奴,夺取河西地区,占据了重要的战略要地。然而为了彻底“隔绝羌胡”,阻扼羌人与匈奴相互联系,消除二族对河西走廊地区的威胁,汉王朝先后在河西设置了敦煌、酒泉、张掖、武威四郡,为达到“以通西域,鬲绝南羌、匈奴”的目的,修筑了贯通河西的长城烽燧,并派遣军队戍守,这些分布于烽燧亭鄣的士兵,就是早期的戍卒。

戍卒数量的庞大,对粮食的需要量也会增加。因此,解决河西地区戍卒的粮食供应问题,是一项首要任务。如果河西地区所需粮食当地生产供应不足,就必须从内地运转。这需要国家付出很高的代价。西汉政府为解决河西地区的粮食供应,一方面利用徙民垦种,另一方面则利用戍卒进行屯田。在《汉书·昭帝纪》中记载:“秋八月,诏曰:‘往年灾害多,今年蚕、麦伤,所振贷种、食勿收责,毋令民出令年田租。’冬,发习战射士诣朔方,调故吏将屯田张掖郡。”[8]由此可见,田卒为当时屯田的直接生产者。田卒就是戍卒,不过这一部分戍卒,主要任务是屯田生产,所以称为“田卒”。田卒不仅专事务农,还备有武器,农时耕种,战时打仗。田卒的衣物由国家统一发给,并且为集体劳动和生活。《汉书·西域传》:“于是自敦煌以西至盐泽,往往起亭,而轮台、渠犁皆有田卒数百人,置使者校尉领护以给外国使者。”[8]《汉书·食货志》中载到:“初置张掖、酒泉郡、而上郡朔方、西河、河西开田官,斥塞卒六十万人戍田之。”[8]由此可以看出,汉武帝之前汉朝与匈奴的对抗多处于劣势,对河西地区没有强大的掌控能力,戍卒、田卒大体上出现在汉朝控制河西地区且设立河西四郡之后。而有关汉武帝之后戍卒、田卒的来源地,在《汉书·地理志》中有相关记载,“其民或以关东下贫,或以报怨过当,或以悖逆亡道,家属徙焉”[8]。从中不难看出河西四郡人口的来源,一类是关东贫民,另一类是被强制迁移的罪犯以及家属,其中还包括了有罪的官吏及其家属。从居延汉简来看,除了关东贫民之外,人口来源的分布地更为广阔。

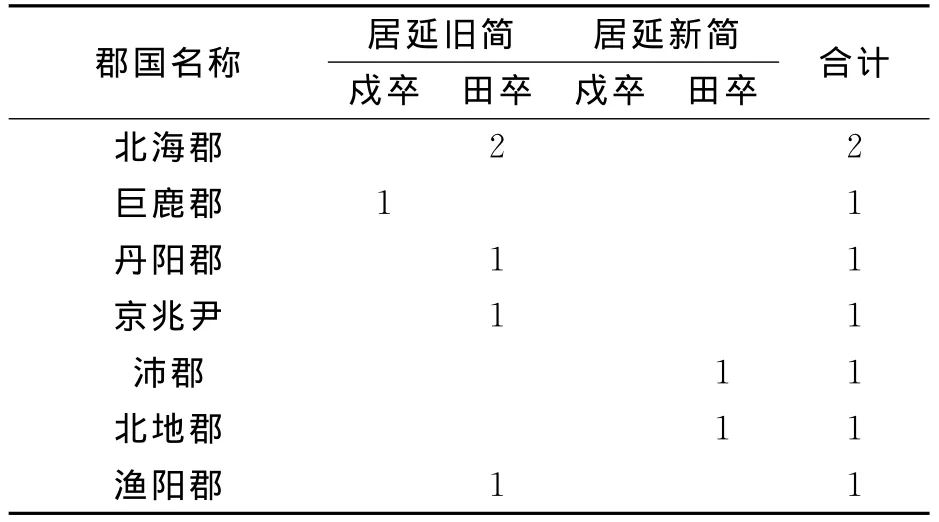

笔者从《居延汉简释文合校》[9]和《居延新简》[10]中整理得出河西地区戍卒、田卒的来源,具体如表1所示。

续表1

由表1可知,汉代河西地区的戍卒、田卒来源于以下27个郡国,有河东郡、上党郡、河内郡、河南郡、东郡、陈留郡、颍川郡、汝南郡、南阳郡、济阴郡、魏郡、巨鹿郡、赵国、淮阳郡、梁国、昌邑国、大河郡、南郡、东平国、渔阳郡、北地郡、北海郡、沛郡、京兆尹、西河郡、弘农郡、丹阳郡、汉中郡。从表1中也可以看出,汉代河西地区的戍卒、田卒主要来自于魏郡、东郡、淮阳郡、昌邑国、济阴郡、南阳郡、河东郡、河南郡,其多为内地郡。除了这些内地郡之外,还有如北地郡等靠近边疆的郡县。

汉代的兵制依秦制,“凡民二十三为正”,“又自十五以至五十六出赋”,根据劳干《汉代兵制与汉简中的兵制》[11]中的考证,汉代兵制规定凡天下男子自23岁起至56岁都要服兵役,一般成丁一生服役两年,一年在本郡当正卒(步兵、骑兵、水兵、车兵);另一年或到边郡作戍卒,或到京师作卫士。边郡士卒则表现为正卒、戍卒合一,戍边两年。烽燧戍卒的主要任务是伺望敌情、防守边塞。他们必须事先在烽燧准备好“积薪”,一旦敌人入侵,即将其点燃,发出警报,远处军队根据烽烟或火光前来增援。平时,烽燧戍卒必须巡查边塞,察看是否有人“越塞阑出入天田迹”。天田即边塞外沿线铲除杂草、铺以沙砾的地带,戍卒据以查看是否有匈奴入侵留下的痕迹,并防备有人偷越边关。据汉简分析,戍卒的编制应是这样:郡太守-都尉-侯-部(侯长)-□(隊灬)长-戍卒。这是边塞地区的地方行政管理系统,因为对于汉塞,中央政府未设置统一的管理机制。

最先的戍卒应是当地人,边郡人本身就在边郡,他们是匈奴、胡羌等异族侵扰的直接受害者,为保护自己的生命财产和生活,而组织起来抵御侵略,他们除任骑士(正卒)外,还与内郡人一样充当戍卒以保护本郡安全与自身利益,他们熟悉地形,长期与匈奴、胡羌接触,了解敌情,一旦与胡羌冲突,防御的任务首先就落到他们身上。但由于汉代边疆人口有限,同时,淮阳郡、魏郡等内地郡在地理上靠近西北和北方,自战国以来经常处于战乱之中,或群雄并立互相交戈,或抵御外族保卫家园,居民富有军事素养。因此,汉代河西地区戍卒的主要来源是西北边郡和内地靠近边疆的诸郡。

而田卒的来源多是从来自于内地郡的戍卒中挑选而出或者直接来自内地郡。河西地区因祁连山的冰山融水形成了大片的绿洲,土地肥沃,牧草繁茂,是理想的游牧地区。月氏、羌族、氐族等民族依赖这种得天独厚的自然条件,在这里从事游牧业。所以河西地区的经济方式是游牧业,而河西地区本地人的耕种水平是有限的,但肥沃的土壤同样也适用于粮食生产,因此,在内地郡,许多无土地赖以生存的贫民开始迁徙,为河西带来了先进的农业种植技术,使得河西地区的农业得到快速的发展。因此,汉代河西地区田卒的主要来源是农业发达的中原地区。

汉代河西地区开始了大规模的屯垦,从而使河西地区的农业获得突飞猛进的发展。河西屯田的范围,主要在走廊东部的绿洲区。到元封(公元前110-前105年)后,又扩展到西部和北部的绿洲区。昭宣时期,河西屯田发展到湟中,西域屯田也在这一时期发展起来。所以从垦屯的发展不难看出由于对人数数量和农业分工要求的不同,田卒不再是唯一的劳动者。汉代河西地区屯田的劳动者成份主要有六类,在李古寅《汉代河西军屯劳动者成份和生活状况》[12]中有详细的介绍。戍卒,则主管烽燧守望;田卒,则主管治田;河渠卒,主管屯田水利;鄣卒,主管鄣塞;除道卒,主管清扫道路;望城卒,主管守望城垣;省卒,主管检察工作;养卒,负责给养后勤,他们总的都可称为戍卒。由此可以看出,戍卒是一个总称,不单指主管烽燧守望的人。

二、输入原因

汉代,戍卒和田卒在河西地区的大量输入,和当时的军事防卫、经济开发有着密切的关系,总结起来可分为以下四类:自然灾害、政治原因、军事目的以及人地矛盾的结果。

(一)西汉最严重的自然灾害为水灾

在《史记·平准书》中记载:“山东被水灾,民多饥乏,……尚不能相救,乃徙贫民于关以西,及充朔方以南新秦中,七十余万口,衣食皆仰给县官。”[5]而《汉书·武帝纪》也有对此次事件的记载:“四年冬,有司言关东贫民徙陇西、北地、西河、上郡、会稽凡七十二万五千口,县官衣食振业,用度不足,请收银、锡造白金及皮币以足用。”[8]一次水灾,就造成了七十二万五千口的移民。此次的人口输入,葛剑雄认为:内部原因固然是自然灾害,但其外部原因是在此二年之前,“匈奴浑邪王杀休屠王,并将其众合四万余人来降”[4]。河西一度出现了“地空”局面,因此,向河西输入人口便是当务之急。《汉书·食货志》记载:“山东被水灾,民多饥乏,于是天子遣使虚郡国仓廪以振贫。犹不足,又募豪富人相假贷。尚不能相救,乃徙贫民于关以西,及充朔方以南新秦中,七十余万口,衣食皆仰给于县官。”[8]“徙民于关以西”,这确实是当权者的明智之举,当国库和富豪都没有办法救济这些饥民时,就让他们移民,既开发了边疆,又减轻了国家的压力。《汉书·成帝纪》中,对东郡人口的输出有以下记载:“河平元年春三月,诏曰:‘河决东郡,流漂二州,校尉王延世堤塞辄平,其改元为河平。赐天下吏民爵,各有差。’”[8]《汉书·沟洫志》中也有记载:“汉兴三十有九年,孝文时河决酸枣,东溃金堤,于是东郡大兴卒塞之。”[8]“后三岁,河果决于馆陶及东郡金堤,泛滥兗、豫,入平原、千乘、济南,凡灌四郡三十二县。”[8]因此,东郡人口的输出,其原因主要为水灾。《汉书·成帝纪》:“秋,关东大水,流民欲入函谷、天井、壶口、五阮关者,勿苛留。”[8]而在汉代,人口最稠密的地区是关东。在关东,人口又集中在河南郡、颍川郡、陈留郡、东郡、济阴郡、东平国、鲁国、高密国、菑川国、北海郡、齐郡、千乘郡、巨鹿郡、清河郡,以及河内郡、魏郡、中山国、赵国的大部分、常山郡的一部分[4]。关东的人口密集区与在居延汉简中所出现的戍卒、田卒的来源地大多相似。在汉武帝时期,关东地区土地开发殆尽,人口压力非常大,一有灾害便会出现大批流民,因此,自然灾害是关东人口输出的主要原因。

(二)政治原因

政治原因又可分为两类,一类是政治流放,另一类是都尉设置。《汉书·公孙刘田王杨蔡陈郑传》记载:“廷尉当恽大逆无道,要斩。妻子徙酒泉郡。”[8]“其随太子发兵,以反法族。吏士劫略者,皆徙敦煌郡。”[8]可见,汉代河西地区的戍卒、田卒中的一部分是由罪犯及其家属而组成。在《后汉书·明帝纪》记载中,明确指出了罪犯与其家属发配河西的一些规定,“九月丁卯,诏令郡国中都官死罪系囚减死罪一等,勿笞,诣军营,屯朔方、敦煌;妻子自随,父母同产欲求从者,恣听之;女子嫁为人妻,勿与俱。谋反大逆无道不用此书”[6]。这些被徙的罪犯及其家属多是不被允许迁回内地的,需要终生留在边疆。因此,政治流放就是原因之一。

为了将河西地区创建为开拓西域的重要基地,汉王朝在设置河西四郡的同时,又设置了众多的“都尉”之官。西汉河西地区设置都尉有五种类型,郡都尉、属国都尉、部都尉、关都尉和农都尉。虽然他们职责有所侧重而不尽相同,但相同的一点是他们都担任不同程度的军事职责,需要长期驻扎在外。都尉的设置,使得一批政府官员及其家属都迁往河西地区,这也是河西地区戍卒、田卒的输入原因之一。

(三)战争原因

由于战争的缘故,士兵征战,有些因受伤等原因,留在了战争发生地。《汉书·武帝纪》记载:“六年冬十月,发陇西、天水、安定骑士及中尉、河南、河内卒十万人,遣将军李息、郎中令徐自为征西羌,平之。”[8]资料显示出河南郡、河内郡等地出现了人口的输出。《汉书·西域传》中记载:“汉兴至于孝武,……其后骠骑将军击破匈奴右地,降浑邪、休屠王,遂空其地,始筑令居以西,初置酒泉郡,后稍发徙民充实之,分置武威、张掖、敦煌,列四郡,据两关焉。”[8]战争开拓了新的疆域,便需要大量的人口对新的疆域进行开发建设。不仅有为建设新疆域而输入的人口,还有因为躲避战祸而至的人口。《后汉书·孔奋传》载到:“遭王莽乱,奋与老母幼弟避兵河西。……时天下扰乱,唯河西独安。”[6]《后汉书·窦融列传》中也记载到:“河西民俗质朴,……安定、北地、上郡流人避凶饥者,归之不绝。”[6]

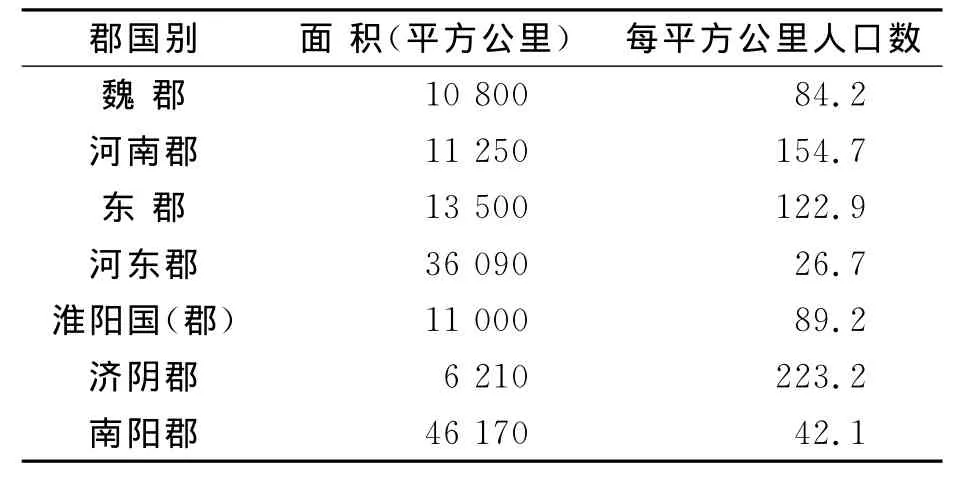

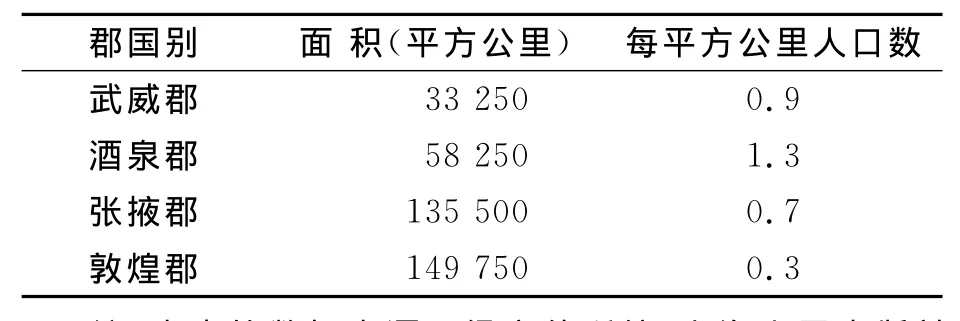

除上述三原因外,人地矛盾也是诱发河西戍卒和田卒来自内郡的一个原因。如表2、表3对比所示,魏郡、东郡、淮阳郡、南阳郡、河南郡、河东郡、济阴郡,这些郡土地面积较之河西四郡小得多,然而人口密度却很大,是典型的狭乡,而河西地区人口密度每平方公里还不到一个人,是典型的宽乡。前已论及表2中的七郡皆为居延汉简中所记录的汉代河西戍卒和田卒主要来源。这主要是因为这些郡人多地少,为了生计,当地人积极响应汉廷的号召,主动要求作为戍卒到边疆戍守,或作为田卒到西北的广袤土地上开垦荒地,以此既缓解了人多地少的矛盾,同时也开发了河西地区。

表2 元始二年部分郡人口密度

表3 元始二年河西四郡人口密度表

但从大体上看,汉朝统治河西后的最初几年,面临的第一要务就是如何巩固在河西的统治。随着汉廷对河西地区统治的渐渐稳固,西汉统治者也逐步加强对河西地区资源的开发,以使河西地区逐渐富庶起来。因此,各种原因在汉朝对河西统治的不同时期所体现出的重要性也就存在很大的差异,军事目的和政治考虑在统治之初最为明显,而经济开发主要是在河西逐渐稳定之后,出于对边疆开发的考虑。

三、影 响

汉代河西地区戍卒、田卒的输入对河西地区的影响是多方面的。

(一)政治上,汉朝政府通过输入戍卒、田卒起到了巩固统治的作用

戍卒和田卒向河西地区的输入实际上也是一项有效的移民政策,汉王朝把中原人地矛盾尖锐地区的人和遭受自然灾害而无力生存的人通过政策导向迁移到河西地区,既缓解了内地的人地矛盾,给灾民一片生存之地,也在一定程度上减少了流民的数量,化解了潜在的社会危机,维护了王朝的内部统治。而从抵御入侵的角度看,通过输入戍卒、田卒到河西地区,增加了这一地区的人口数量,等同于提供了充足的当地兵源。而戍卒、田卒的输入以及屯田的大规模开展使河西地区作为新农业区和内地老农业区连成一片,加强了边疆和内地经济基础的同一性,为抵御外侵奠定了基础。

(二)军事上,保证了边防的安全并提高了军队的战斗力

西汉政府实现了“通西域”“隔绝羌胡、匈奴”的战略目标,并将河西地区发展为西北边防重地,也为西汉王朝进一步进军西域的目标打下了基础。都尉的设置,也体现出河西地区的军事战略地位十分重要。戍卒和田卒的输入,保障了河西地区的边防安全,也巩固了国防。屯田的实施,使边陲要塞形成了一个个具有独立从事战争能力的军事经济基地,西汉军队以这些基地为依托,改变了过去那种轻兵深入且粮草不能有所保障的被动局面,使匈奴军队快速突击、速战而去、频繁骚扰的战术特长受到极大限制,缩小了他们的活动区域,减弱了他们给边疆人民造成的侵袭、掠夺之害。军队的后勤保障得到加强,也增强了军队的战斗力,特别是持续作战的能力。另外,河西地区天然良好的自然条件,使其地区的畜牧业得到很好的发展(例如马匹,在冷兵器时代,骑兵的战斗力是非常强大的),矫健的马匹使得西汉王朝的战斗力也进一步提升。

(三)经济上,改变了河西地区的经济结构

在汉代河西地区进行戍边、屯田前,河西地区长期处于无人居住或未开发状态,仅作为游牧之地。进行戍边屯田后,使得河西地区其中一些自然条件比较适宜的地区得到初步开发,来自关东农业发达地区的戍卒、田卒带来了先进的农业技术,在土地充足的情况下建成了一些小规模的农业区。河西地区形成了农业和畜牧业混合的一种经济方式,不仅使戍卒的经济有了保障,而且减轻了内地人民的压力,兵农结合,持久地开发了河西地区。达到“通西域”的目标后,河西地区成为通往中原地区与西域的咽喉要道,边防的安全,也保障了来往商旅的人生财产安全。来往的商旅带动了河西地区的商业发展,繁荣的商业大大增加了西汉政府的经济实力。

(四)文化上,促进了中原与边疆、中西文化的传播

张骞前后共代表汉王朝出使西域两次,早在汉武帝设置河西四郡之前,张骞就有过以军事联合为目的的“凿空”之行,虽然没有达到目的,却起到了文化传播的作用。在元狩四年(公元前119年),张骞第二次奉派出使西域,到了大宛、康居、月氏、大夏等国,取得了良好的效果,其中一个重要原因就在于中央王朝统治河西之后,通过向河西输入戍卒、田卒,保证了河西地区的统治,为中原文化和边疆文化的传播提供了保障。而从戍卒和田卒本身来看,他们在河西地区从事共同的活动,但来源比较广泛,戍卒、田卒之间的交流是一种边疆与中原文化传播的有效途径。从戍卒、田卒的身份上看,其中一部分是谪居到此的官吏,深受传统儒道文化的熏陶,给边疆带去了中原的管理制度和礼仪文化,这些都对边疆与中原文化及其中西文化的传播起到了积极作用。戍卒、田卒的输入,以及与西域的商业往来,使得各民族长期杂居相处,互相往来,促进了民族融合,对中华民族的形成和发展,做出了贡献。

[1]何双全.《汉简·乡里志》及其研究[M]//甘肃文物考古研究所.秦汉简牍论文集.兰州:甘肃人民出版社,1989.

[2]齐陈骏.河西史研究[M].兰州:甘肃教育出版社,1989.

[3]高荣.汉代河西人口蠡测[J].甘肃高师学报,2000,(1).

[4]葛剑雄.西汉人口地理[M].北京:人民出版社,1986:101-166.

[5]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959:1425-2890.

[6]范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965:121-2899.

[7]杨建新.中国西北少数民族史[M].银川:宁夏人民出版社,1988:189.

[8]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962:178-3873.

[9]谢桂华,李均明,朱国炤.居延汉简释文合校[M].北京:文物出版社,1987.

[10]甘肃省文物考古研究所,甘肃省博物馆,文化部古文献研究室,中国社会科学院历史研究所.居延新简[M].北京:文物出版社,1990.

[11]劳干.汉代兵制与汉简中的兵制[J].历史语言研究所集刊,1948,(10).

[12]李古寅.汉代河西军屯劳动者成份和生活状况[J].社会科导,1983,(4).

Exploration of the Garrison Soldiers and Farming Soldiers in Hexi Region in Han Dynasty by Studying Juyan Bamboo Slips

HUANG Zhao-hong,QIN Fei

(College of History and Culture,Northwestern Normal University,Lanzhou 730070,Gansu,China)

Hexi region is an important place for border defense and also for governance of Western Regions in Han Dynasty.According to records of Juyan bamboo slips,the garrison soldiers and farming soldiers in Hexi region came from 27kingdoms and counties under Han Dynasty.Many factors contributed to the migration of population,such as natural disasters,wars,political reasons,contradiction between people and land.The garrison soldiers and farming soldiers in Hexi region played a vital role for the military defence and economic development of Hexi region in Han Dynasty.

Juyan bamboo slips;Hexi region;garrison soldiers;farming soldiers

K234

A

1671-0304(2012)04-0111-06

CNKI:65-1210/C.20120618.1339.006

2012-05-15 < class="emphasis_bold">[网络出版时间]

时间]2012-06-18 13:39

2011年度甘肃省社科规划项目“汉代入迁河西走廊移民问题研究”;西北师范大学青年教师科研能力提升计划课题(SKQNGG10002)。

黄兆宏(1965-),男,甘肃平川人,西北师范大学历史文化学院副教授,历史学博士,主要从事中国古代史、西北史研究。

http://www.cnki.net/kcms/detail/65.1210.C.20120618.1339.006.html.

吴凌霄)