长春市工业能源强度解构分析

2012-01-02王金涛宋亚楠韩瑞玲

王金涛,宋亚楠,韩瑞玲

(1.华东师范大学 地理系,上海 200062;2.中国科学院 东北地理与农业生态研究所,长春 130012;3.中国科学院 研究生院,北京 100049)

能源是保证经济发展与国家安全的战略性资源,与此同时,能源的大量消费增加了碳排放,带来了一系列环境污染问题,降低能耗是全社会关注的重要问题.伴随着经济的崛起,我国能源消费需求加速增长.2010年,我国成为世界第一大能源消费国,一次能源消费量为32.5亿t标准煤,同比增长6%.同期能源强度(单位产值能源耗)下降4%,但是仍为美国的3倍、日本的5倍.能源强度是衡量一个地区能源利用效率的基础指标,节能减排应首先从降低能源强度开始.

能源强度的研究方法众多,包括回归分析[1-2]、脉冲响应函数、方差分析[3]、偏离份额分析法[4]、投入产出分析[5]等,解构分析是目前较为流行且十分有效的研究能源强度的方法.20世纪70年代的石油危机促使能源研究学者寻找影响能源强度的因素并将其量化,解构分析方法随之诞生.1995年以后,此方法被广泛地应用于国内外能源利用研究中.针对我国能源强度的解构分析有很多,已有研究多是将能源强度变化归因于技术和产业结构两个因素,众多研究结果一致表明对我国能源强度降低作用最大的因素是技术进步,但是对产业结构所起作用意见不一.Huang[6]、Sinton[7]、Zhang[8]等学者认为产业结构对能源强度的影响很小,Garbaccio[9]认为产业结构变化使中国的能源强度增大,主要是因为电力行业的快速发展加快了煤炭的消耗.而Fisher-Vanden[10]认为产业结构调整对能源强度的降低起到一半以上的作用.此外,Ma[11]的研究指出,因产出具有流动性和交叉性,产业划分越粗,产业结构对降低能源强度的作用越小.

尽管这类研究都得到了很好的结论,对指导国家政治经济决策提供了帮助,但是部分研究还存在问题:一是通常对影响因素之一的产业结构分类过粗,仅仅简单的分为三次产业,不便于对效率低下的行业进行准确定位;二是这类研究多以国家和经济区为对象,缺少面向小尺度地域空间的研究范例.本文以东北重要工业城市长春为研究对象,利用解构分析方法探究其1997年~2008年间工业能源强度变化过程及其原因,创新点有两个:一是将工业细分为5个产业38个行业,细化了产业结构因素对能源强度的影响过程;二是在产业结构和技术之外还解构出贸易和能源回收利用因素,扩充了能源强度的影响因素范畴.

1 解构分析理论与模型

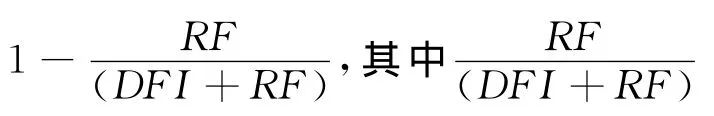

众多研究学者一般把能源强度的变化归因于产业结构和技术水平[2-7].产业结构是影响能源强度的最主要因素,这是因为不同行业在能源利用效率水平上有着巨大的差异,既满足消费品的最大供给又实现能源利用效率的最大化始终是产业结构调整的最终目标;科学技术是第一生产力,科技的发展将有助于降低能源强度.除了以上两点之外,笔者在对长春市的研究过程中发现能源的回收利用和工业产品的进口也是影响其能源强度变化的原因.首先,根据生产所追求的3R原则——减量化、再利用、再循环,回收能源对常规能源的消费有很大的替代作用,而长春市的主要消费能源类型是煤炭等固体化石能源,这类能源的首次利用效率相对较低,对其进行二次甚至三次回收利用则将大大降低能源强度.其次,进口要素对能源强度也有一定的影响,进口工业产品的能源强度在理论上可认为是0,因为它几乎不消耗本地能源,但在实际的测算中却并非如此,长春市的主要进口商品是汽车零部件,占到所有进口商品的70%以上,作为生产资料的投入,这类商品的进口价格将完全换算成能源的消耗,因此能源强度可认为是1而不是0,进口量越大,能源强度就越高.换一个角度来说,进口因素并不是直接的参与本地能源强度的变化过程,而是在一定程度上客观的反映了它的变化.综上,本文将能源强度解构成回收利用、技术效率、产业结构和进口4个因素,建立分解公式:其中,DFI为能源消费量(不包括回收能源),包括原煤、洗精煤、煤制品、焦炭、其他焦化产品、焦炉煤气、高炉煤气、其他煤气、天然气、液化天然气和原油;P为工业总产值;RF为回收利用的能源量,包括煤矸石、生物质能、工业废料和城市固体垃圾;F为产品最终需求;下标i表示产业类别.

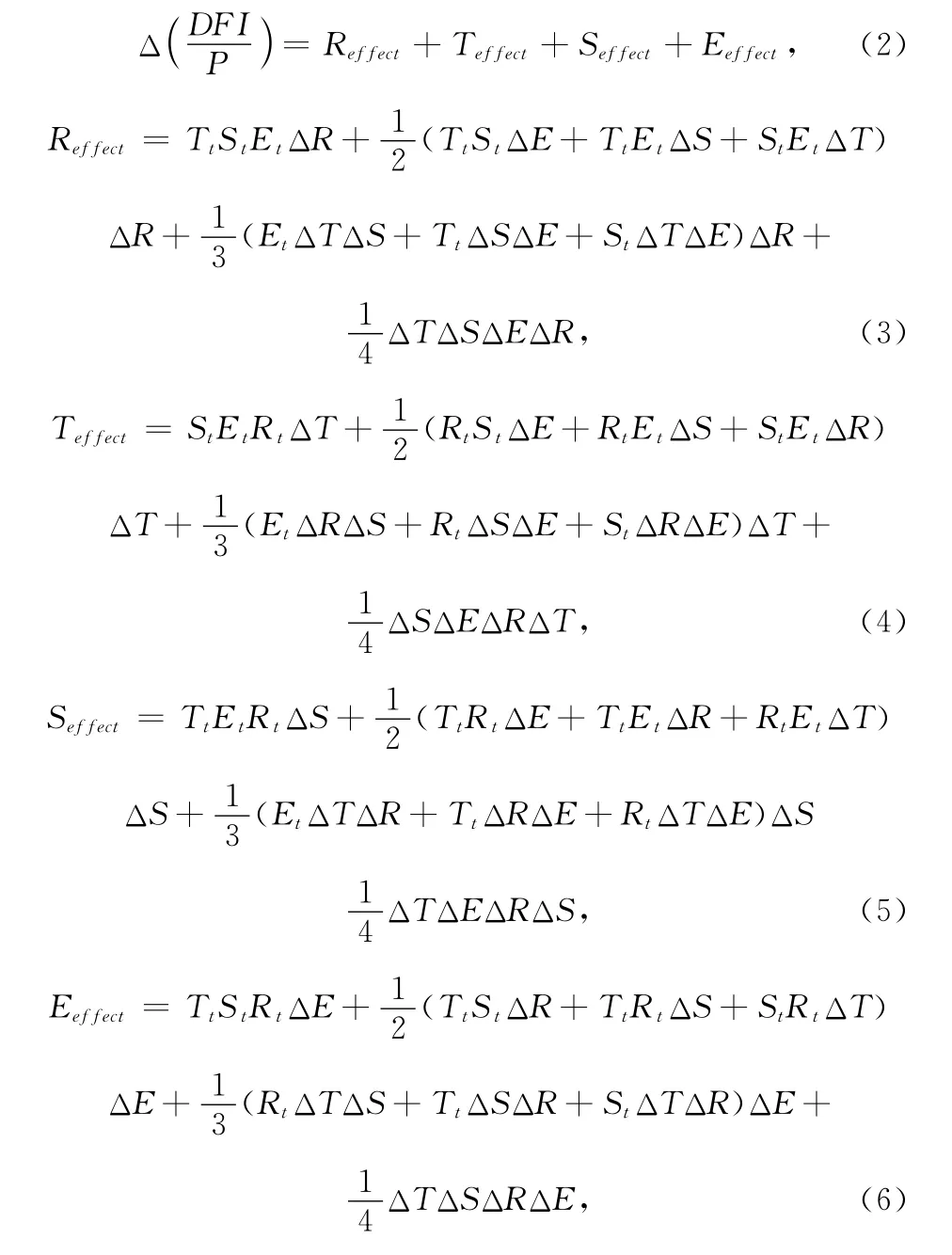

为了量化各因素对能源强度的影响程度,本文引用Sun[13]在1998年提出的完全分解模型来计算各因素对能源强度变化的作用量,完全分解模型的优点在于消除了分解中常出现的余项,使结果更加准确.计算公式如下:

2 实证分析结果与解释

2.1 数据来源

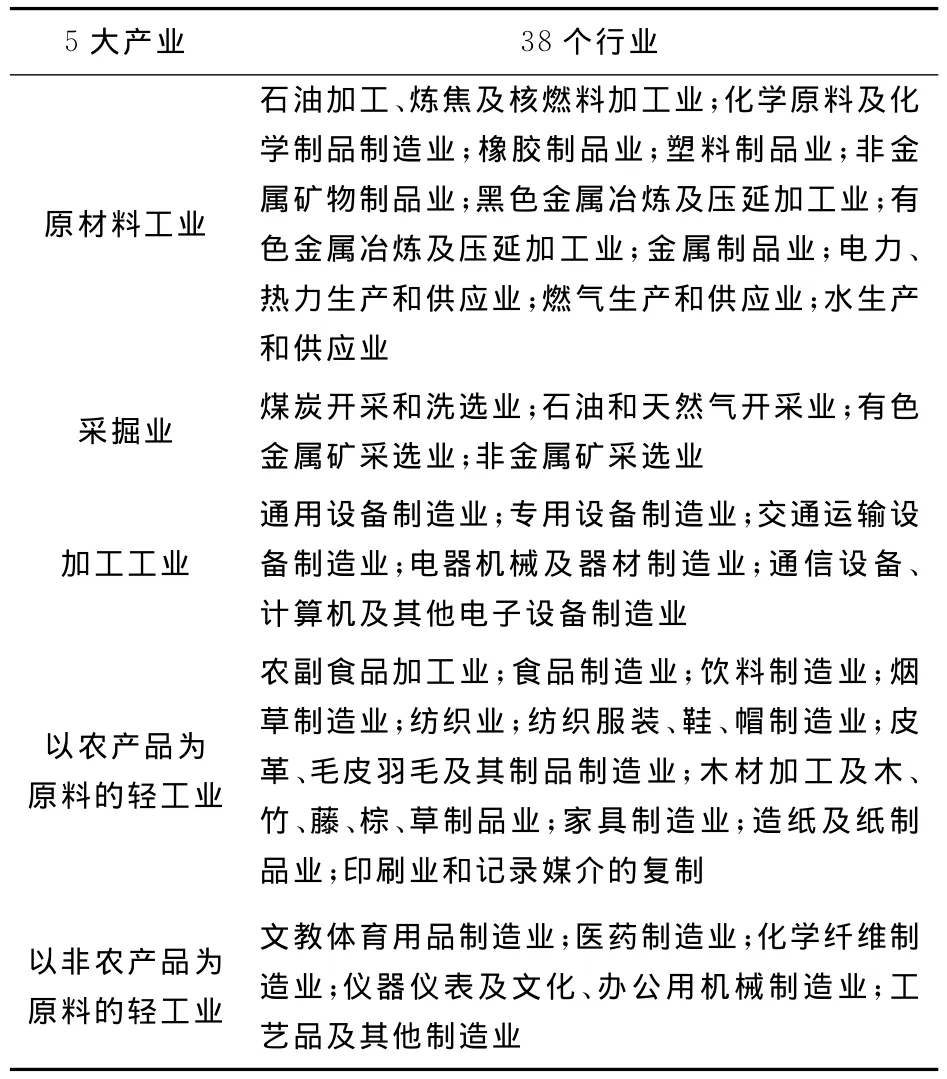

为防止产业分类过粗造成结果不准确,将工业分为5大产业38个两位数行业(表1);各行业产值、能源消费量、回收能源量以及进出口货物量来自1997年~2008年《长春市统计年鉴》.特别说明,本文根据工业品出厂价格分类指数将各年份各产业产值统一换算成2000年可比价格;将焦炉煤气、煤气、天然气由体积单位换算为质量单位,能源全部以质量计;根据国家统计局统计用产品分类目录将进出口货物归入对应的行业.

表1 工业分类Tab.1 Classification of industry

2.2 长春市工业能源强度变化概况

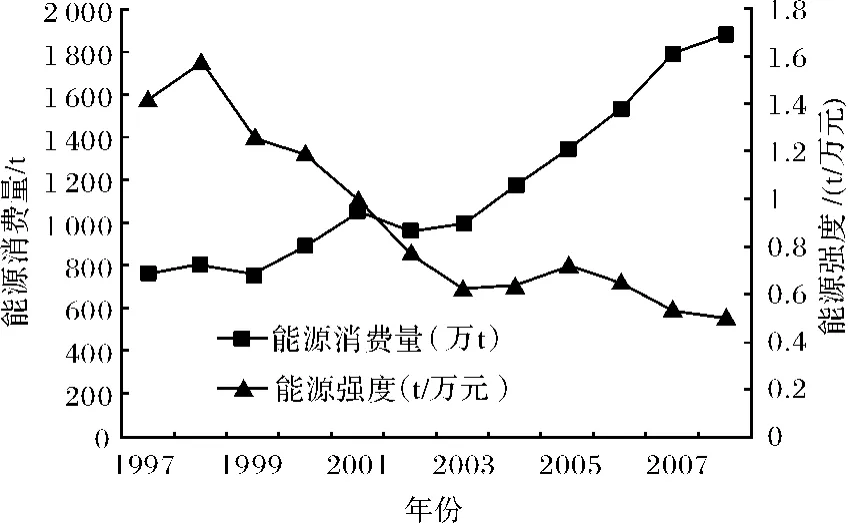

1997年~2008年,长春市工业能源消费量由764.8万t波动上升到1872.7万t,年均增长8.5%,特别是在2003年后,随着我国经济进入新一轮增长周期和东北振兴战略的实施,长春市的工业能源消费量呈“J”型增长;因为工业产值以更快的速度增长,同期能源强度不断下降,从1997年的1.42t/万元下降到2008年的0.50t/万元,下降幅度达64.8%(图1).

图1 长春市工业能源消费量与能源强度变化(1997年~2008年)Fig.1 Industrial fuel consumption and fuel consumption intensity of Changchun(1997~2008)

2.3 解构分析结果与解释

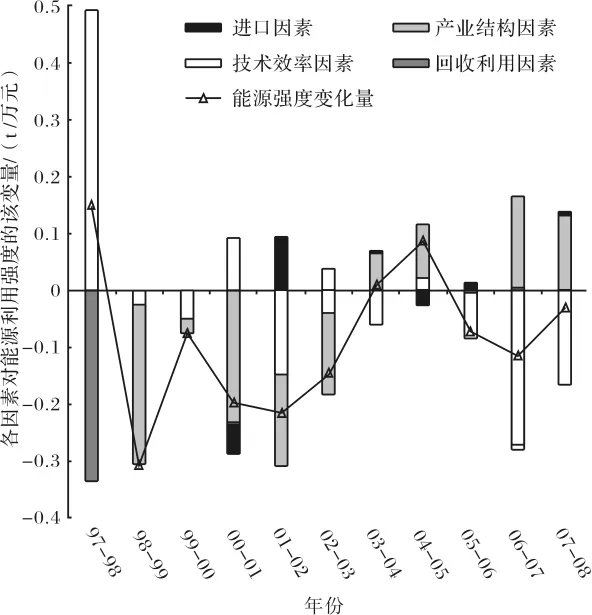

图2是对长春市工业能源强度的解构分析结果.1997年~2008年能源强度下降了0.92t/万元,产业结构因素的贡献最大,促使能源强度下降0.74t/万元;技术效率因素促使能源强度下降0.23t/万元;回收利用因素贡献很小,促使能源强度下降0.001 6t/万元,进口因素作用起到反作用,使能源强度上升0.06t/万元.4个因素对能源强度的作用具体分析如下.

图2 长春市工业能源强度变化各因素贡献量(1997年~2008年)Fig.2 Contribution of each factor to the changes of fuel-use intensity of Changchun industry(1997~2008)

2.3.1 回收利用因素 长春市自2000年以来,重视开发与回收利用能源,热电行业、食品加工业等行业开始使用回收能源,但是数量和种类很少,主要为煤矸石和城市固体垃圾.回收利用能源量只在2001年和2006年比较大,但是与同期的常规能源相比仍不及其消费量的1%.2005年东北三省首家垃圾发电站在长春市建成且并网发电,城市固体垃圾回收利用量由2005年1.0万t快速上升到2006年13.6万t,促使能源强度降低0.005 5t/万元,由此可知,回收利用因素能够促进能源强度下降.垃圾发电站建立之初对能源的回收和利用发挥了积极作用,但是城市固体垃圾呈现几何级数增长而垃圾回收配套设施不健全导致这种作用未能持续,到2007年城市固体垃圾回收量又降到2005年的水平.除了以上提到的两种回收能源,长春正在积极开发利用生物质能和风能等新能源,2009年华能集团在长春建立起生物质能热电厂,填补了生物质能利用的空白.按照目前的发展趋势,长期来看回收利用因素将会对长春市降低能源强度发挥更大的作用.

2.3.2 技术效率因素 1997年~1998年亚洲经济危机的爆发,导致食品加工、电子设备制造、电力供应等行业产品销量大幅下降,而同期能源消费量没有缩减,因此技术效率的下降导致能源强度上升0.49t/万元.1998年 ~2008年,技术效率的快速提高稳定地促进了长春市工业能源强度的降低,特别是2007年、2008年技术效率提高十分明显.这可能与2003年以来东北振兴战略以及2005年以后我国推行的节能减排政策相关.

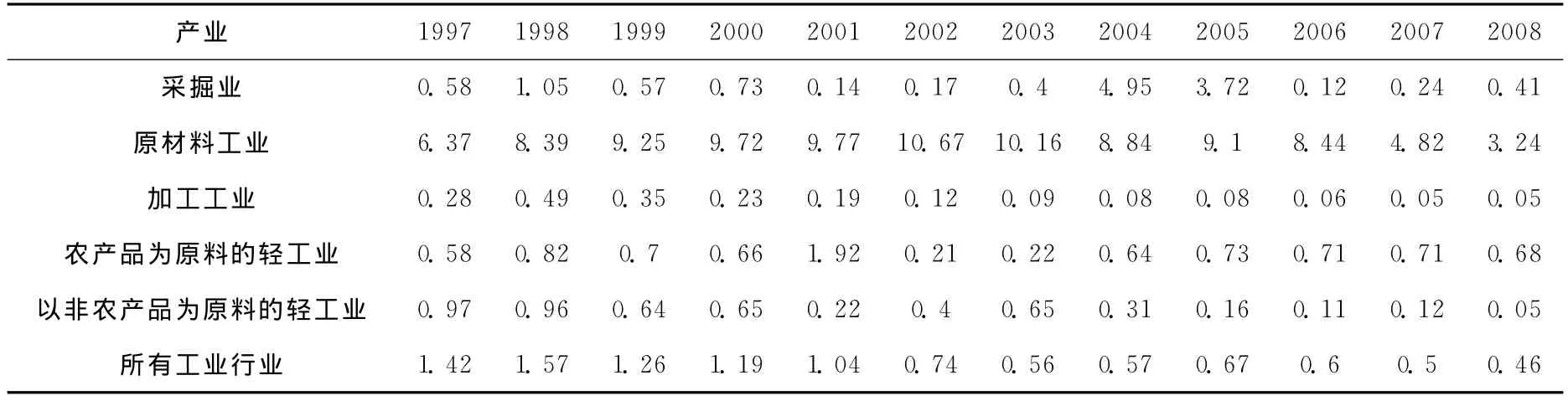

技术效率因素通过单位产品销量的能耗表征,长春市工业产品平均单位销量能耗由1997年的1.42t/万元减少到2008年的0.46t/万元,降低了67.6%(表2).原材料工业产品单位销量能耗最高,其变化过程为2002年前持续升高,一度涨到10.67t/万元,自2003年起开始下降,尤其在2007和2008年降幅和降速都很大.其中,电力、热力和燃气生产供应业单位销量的能耗最高,而且起落变化巨大,原因在于电、热及燃气生产供应业对市场变化的反映较慢,特别是为了保障冬季供暖长春市容易出现电力生产过剩,因此提高应对市场变化与转移过剩产品的能力是此类产业节能降耗的主要手段.采掘业产品单位销量能耗波动下降,下降幅度微小.其中,煤炭开采业单位销量的能耗从1997年的0.67t/万元下降到2008年的0.58t/万元,与石油和天然气开采业相比,耗能高且下降幅度小;石油和天然气开采业单位销量的能耗从1997年的0.61t/万元下降到2008年0.04t/万元,下降速度非常快.加工工业总体表现非常好,单位产品销量的能耗从快速下降(从1997年0.28t/万元下降到2003 0.09t/万元)到稳定在较低值(0.05t/万元附近)而且继续下降,2008年单位销量的能耗仅为1997年的17.9%,进步很大.对加工工业细分来看,只有专用设备制造业出现波动,其他各行业均为稳定快速进步.需要特别指出的是,1997年~2008年,交通运输设备制造业(长春市为中国最大的汽车城,交通运输设备制造业是长春市经济的支柱)的单位销量的能耗从0.23t/万元下降到0.05t/万元,技术效率水平稳定提高.以非农产品为原料的轻工业产品单位销量的能耗快速下降,2008年其单位销量的能耗为0.05t/万元,仅为1997年的5.2%.其中,医药制造业是长春市的重点行业,其产品单位销量的能耗一直在下降,从1997年的0.89t/万元下降到2008年的0.09t/万元.五个产业中唯一技术效率下降的是以农产品为原料的轻工业,其单位销量的能耗在波动中上升.该产业的单位销量能耗上升主要受农副食品加工业的影响,因为农副产品加工业在该产业所占比重达到77.9%(2008年).1997年,农副产品加工业单位销量的能耗仅为0.14t/万元,到2008年达到0.82t/万元,上升了485.7%.

表2 长春市5个产业单位产品销量能耗(1997年~2008年)Tab.2 Fuel consumption per sale of production of 5industrial sectors in Changchun(1997~2008)

2.3.3 产业结构因素 产业结构因素是促进长春市工业能源强度下降的最大贡献因素,但是发挥作用越来越小.从图2可以看到,以2003年为分界点,2003年之前,产业结构的变动对能源强度降低发挥的作用十分明显,促使能源强度总量降低了1.18t/万元,但是作用不断减小;2003年之后,产业结构的变动却使能源强度上升,而且幅度也在增加.

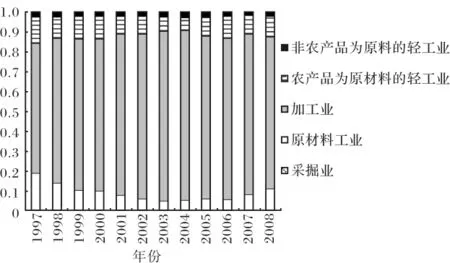

长春市工业5个产业的结构变化如图3所示:加工工业占据主导地位,1997年~2008年间加工工业在五个产业的比重从66%上升至86%,之后回落到76%,其中交通运输设备制造业一直是长春市的支柱行业,也是加工工业的重要组成部分,占加工业的90%以上.原材料工业和以农产品为原料的轻工业占整个工业的比重较大,二者在工业部门的比重先下降后上升,与加工工业的趋势相反;采掘业和以非农产品为原料的轻工业所占比重和整体变化都较小.

与之前分析的技术效率因素结合可知:2003年之前,单位产出能耗较低的加工工业在工业部门的比重持续快速上升,而单位产出能耗非常高的原材料工业比重不断下降,因此,这一时期产业结构的变动促进了能源强度的降低.2003年之后,原材料工业迅速扩张,加工工业则不断萎缩,导致能源强度上升.此外,根据前面对农副产品加工业的效率因素分析可知其已逐渐成为高耗能的产业,而且近年来在工业中的比重不断上升,所以它在技术效率和产业结构两方面都使能源强度升高.

图3 长春市工业部门产业结构(1997年~2008年)Fig.3 Changchun Industrial structure(1997~2008)

2.3.4 进口因素 由图2可知,贸易逆差是导致长春市能源强度的上升的主要因素之一.具体来说,2000年的贸易顺差促使能源强度下降,2001年开始转为逆差,随后两年持续扩大,商品的大宗进口促进了能源强度的上升;2005年以后逆差微小波动,导致能源强度小幅变化.长春市是全国重要的汽车制造基地之一,汽车零配件是最主要的进口货物,占进口总额的70%以上.长春市的汽车产业尚未形成完整的产业链,当地零配件供应难以满足汽车生产需要,大量的进口也推动了能源强度上升.2005年长春汽车产业开发区的建立吸引了一批零配件制造商,增强了自主研发能力,促进了园区内部合作,这将有助于减小对汽车零配件的进口依赖,促进长春市能源强度降低.

3 结论与对策建议

解构分析是区域能源强度影响因素分析的有力工具,通过对长春市的实例分析,可以看到该方法在城市尺度的应用也是有效的,而且因其区域尺度的缩小,有助于辨别引起能源强度变化的具体原因.

1997年~2008年,长春市工业能源强度下降迅速,产业结构因素的优化作用最大,技术效率因素次之,进口因素起到了反作用,回收利用因素发挥的作用则很小.尽管产业结构因素的贡献最大,但是随着时间的推移贡献不断缩小,尤其2003年以后甚至阻碍了能源强度的下降.技术效率因素对降低能源强度的作用稳定,但是也有个别行业(如电力、热力供应业)技术效率因素变化剧烈.进口因素也是影响能源强度变化不可忽略的因素,这是本解构分析中分解出来的重要因素,长春市多年的贸易逆差阻碍了能源强度下降.

针对长春市工业在能源利用方面存在的问题提出以下建议:第一,长春市能源回收与利用的工作力度小,建议加强政策、资金、技术支持,在继续加强城市固体垃圾的回收利用之外,开发生物质能、风能和太阳能等新能源;第二,作为中国最大的汽车工业城市,应尽快形成汽车零配件自给,生产自主的能力,充分利用汽车产业开发区的政策、区位以及规模优势,加大对汽车零配件厂商的招商引资和技术研发,以降低对进口的依赖;第三,经济环境和市场的变动对工业生产及产品销售的影响十分强烈,特别是对于规模巨大的电力、热力供应业,容易引起生产过剩,提高掌握市场变化和柔性生产的能力对各个产业降低能源消费有重大意义;第四,2003年东北振兴战略的实施对长春市的能源利用产生了两方面影响,一方面通过加快企业体制改革与技术改造提高了企业的生产水平和管理水平,在能源利用方面表现为单位产出的能耗不断降低;另一方面,东北振兴战略的宏观调控力过强,对产业结构的变动产生了巨大作用,所选择的重点发展行业如农副食品加工业、原材料工业等能够推动经济快速发展,但是这些行业的能耗过高,阻碍能源强度的下降,建议在确定重点发展产业时不仅要考虑经济利益,更应该加强生态、能耗等各方面的综合评估,经济与资源、环境的协调发展才能够保证经济的可持续发展.

[1]李 树,陈 刚.环保产业对能源强度及其地区差异的影响——一项基于回归的分解[J].世界经济文汇,2010,6(3):64~77.

[2]冯泰文,孙林岩,何 哲.技术进步对中国能源强度调节效应的实证研究[J].科学学研究,2008,26(5):987~993.

[3]王 霞,淳伟德.我国能源强度变化的影响因素分析及其实证研究[J].统计研究,2010,27(10):71~74.

[4]林艳君,冯春萍.上海市产业结构变化对能源强度的影响[J].能源研究与信息,2006,22(1):30~35.

[5]李爱军.基于投入产出模型的湖北省能源强度分解[J].统计与决策,2008,255(3):93~97.

[6]Huang Jinping.Industrial energy use and structural change:a case study of the People's Republic of China[J].Energy Economics,1993,15:131-136.

[7]Sinton J E,Levine M D.Changing energy intensity in Chinese industry:the relative importance of structural shift and intensity change[J].Energy Policy,1994,22:239-255.

[8]Zhang Z X.Why did the energy intensity fall in China's industry sector in the 1990s?The relative importance of structural change and intensity change [J]. Energy Economics,2003,25:625-638.

[9]Garbaccio F,Richard Ho,Mun S,et al.Why has the energy-output ratio fallen in China[J].Energy Journal,1999,20(3):63-91.

[10]Fisher V,Karen J.What is driving China's decline in energy intensity[J].Resource and Energy Economics,2003,26:77-97.

[11]Ma Chunbo,David Stern.China's changing energy intensity trend:A decomposition analysis[J].Energy Economics,2008,30:1037-1053.

[12]王俊松,贺灿飞.技术进步、结构变动与中国能源利用效率[J].中国人口·资源与环境,2009,19(2):157-161.

[13]Sun J W.Changes in energy consumption and energy intensity:a complete decomposition model[J].Energy Economics,1998,20:85-100.

[14]Seiji H,Shigekazu M,Yu M.What factors have changed Janpanese resource productivity? [J]. Journal of Industrial Ecology,2008,12:657-668.