Visual Basic程序设计语言实验教学方法

2011-12-31艾鸿陈庆海裴仁林

计算机教育 2011年24期

摘 要:分析VB程序设计课程的特点。探讨如何在VB实验教学中采用科学的实验教学手段,提高学生解决实际问题的综合能力。提出实验设置多元化的方案,突出学生在实验中的主导地位;同时提出教师在实验教学中运用“循序渐进,因材施教”等原则,并且优化考核办法。通过3年的教学实践,取得了较好的教学效果,有效地缓解了学生考试成绩高、实际编程能力弱的矛盾。

关键词:VB程序设计语言;实验教学;实践能力

在《中国高等院校计算机基础教育课程体系》[1]和《非计算机专业计算机基础课程基础教学基本要求》[2]两本指导高校计算机基础教育的指导书中,明确提出程序设计基础课程要求,因此程序设计语言一直以来作为非计算机专业计算机基础课程在高校广泛开展。作为大学生的第一门程序设计课程,多数同学都取得较好的成绩,但其实际编程能力却仍然薄弱。造成学生高分低能的原因有很多,传统的教学模式难辞其咎;加强实验环节,全面提升大学生计算机综合能力成为计算机基础教学改革当务之急的任务。

我校非计算机专业在第一学期完成计算机基础公共课的基础上,第二学期设置程序设计必修课——Visual Basic程序设计语言,共54学时,授课36学时,上机18学时。覆盖学校海洋、生命、食品、经贸、工程学院的诸多专业。学生通过本课程的学习,加深对计算机技术的认识,利于其更好的使用计算机解决实际问题。

1 针对传统实验教学模式存在的问题,自编案例教材

传统VB教材注重知识点的整合和循序渐进的讲解,割裂程序设计基础和VB各个控件关联;很难将程序思维方法和技巧传授给学生。教学方法采用“课堂教学为主,实验教学为辅”的教学方法,实验仅仅验证课堂知识,加重学生对课程抽象理解,缺乏知识连贯性和整体性的认识。学生在学习过程中感觉枯燥,不感兴趣,没有主动性。从而影响学生对这门重要的编程课程的知识点的掌握。根据多年VB的教学经验,遵循认知规律,把程序设计的知识点和控件知识点融合在一起,编写案例驱动的特色教材[3-4]。通过3年的实践,这样安排教学内容,使学生既能从认知角度学习知识,又能从系统开发角度掌握VB的知识点,取得较好的效果。

2 多元化实验设置

在教材中安排了三种实验类型:验证性实验、拓展性实验和设计性实验。

验证性实验是基础tqe7KhGkfQGH14q7HSlTwQ==性实验如数据类型、分支结构、循环结构、数组等,学生根据实验指导按部就班地完成实验,将基本知识理顺,理解原理掌握规律。培养学生对基本理论知识的理解和基础试验技能提高(如掌握调试程序的基本方法)。养成严谨的态度,夯实动手能力基本功。

拓展性实验是在验证性实验的基础之上,增加一两个功能。涉及的知识点倾向学过的知识,如自编教材中每章后附的案例实训,都是本章知识和前几章知识的综合应用。通过问题的提出,明确的实验目的,激发学生解决问题的意识,为设计性实验安排和实施奠定基础。

设计性实验灵活度最大、综合性强,教师只给出实验的目的和实验条件,不限定学生的界面形式、设计方案和数据结构。能够充分激发学生的学习热情,体现现代教学方法核心——突出学生的主体能动性。设计性实验内容涉及编程基础知识面广,如输入输出、流程控制、数组、过程等,学生通过设计性实验加深模块化程序设计技巧的理解,有效地进行任务分解,完成实验方案设计、算法分析、数据组织、界面设计、代码编写、运行调试、结果分析及形成文档一系列工作,实现程序设计全过程的训练。

3 实验教学教师遵循原则

在实验教学中,学生与教师在理论课角色是不同的。教师从课堂上的教学组织者转变为上机操作的指导者。作为教学组织者,教师有较充分的主动性传授知识,易于控制所传递的知识内容,可使学生在较短时间内获得较多的知识。而实验教学中教师是上机的辅导者,学生亲自动手、动脑参与教学活动。根据这些特点提出相应的指导原则。

3.1 循序渐进原则

验证性实验,是对基本知识的巩固和证明,有利于培养学生实验操作、数据处理和调试程序的技能,有利于基础知识的掌握。拓展性实验和设计性实验,在实验教学中,采取提前预习实验内容,查阅资料,综合运用已学过的知识,独立地设计出达到实验预期目标的实验方案,得出合理的实验结果。教师在指导过程中通过任务分解,逐渐过渡的讲解方式,指导学生运用结构化程序设计思想,自顶向下、逐步细化,实现程序。学生经过由浅入深地分析、由简单到综合比较、积极主动地完成程序的设计,使其创新能力和独立解决问题能力有所提高。

3.2 分层教学因材施教原则

教师根据学生的具体情况、实验特点、实验要求进行具体指导。例如:刚开始VB程序设计实验时,软件的使用方法、调试程序的技能技巧都需要教师指导。随着学习深入,教师在指导过程中可根据学生理论基础和学习能力的差别,提出灵活的实验要求。对基础较好、能力较强的学生鼓励尝试多种设计方法和实现更多的程序功能;对于基础较差或动手能力较弱的学生,只要求完成基本要求。既能做到实验基本技能训练,又能体现能力、综合素质培养。使成绩好的学生能够“吃饱”,成绩差的学生也能“吃好”,每个学生通过实验均得到锻炼和提高,学生的潜能得到较好的挖掘和施展。

4 优化评价体系

VB程序设计语言是一门理论性和实践性均很强的一门课程。实验教学非常重要。要求较全面的考查学生的应用能力,动手能力和分析问题解决问题的综合能力,充分发挥学习的主观能动性。为了更好的检测学生的编程能力,进一步巩固教学效果,将课程的考核方式向实践能力倾斜,期中实验成绩20分,学生通过完成教师布置的实验,巩固程序设计理论知识,积累解决实际问题的方法和步骤,为综合作业完成做准备;综合作业20分,4~6人为一组,完成具有一定难度的小型系统设计开发,培养学生的团结合作能力,体会程序开发的过程。期末上机考试成绩60分(如图1所示)。

综合作业由三部分组成:程序源代码,相关文档和小组答辩。

程序源代码:考核形式为当面检查,解释代码含义,了解学生对程序的掌握理解程度。

相关文档:描述程序的核心及开发过程中重点、难点的解决方案,促进学生全面的掌握程序设计的内容,同时煅炼学生撰写报告的能力。

答辩:各小组依次进行系统演示,教师针对程序以及相关知识点进行提问。

综合作业安排在课程结束前一个半月,学生自行分组,按综合作业的题目和要求完成任务,学生可以相互讨论但必须自己完成。综合作业成绩由教师评定成绩、小组组长成绩和学生自评成绩组成。教师评定要站在较高的高度全面的评价学生工作,应以鼓励为主,既要对其作业的优点进行褒奖,也要指出系统存在的不足,鼓励其在能力范围内充分发挥其自学能力和创新能力。教师通过对学生的评议,可以较全面的掌握学生对所学知识点理解和应用的熟练程度;进一步的总结学生学习过程的经验和问题;为更好的开展教学工作积累教学经验。小组长成绩,就是一个参与答辩的学生互评的过程,目的是引导学生进行正面、客观的评价。发现其他同学的系统的优点和长处,提升学生团队协作的能力。学生通过自评能够端正学习态度,养成自我总结的好习惯,提高其参与教学活动的积极性和主动性。

5 改革效果

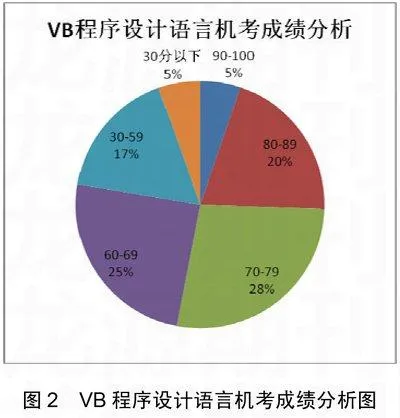

教研室抽取2009级不同专业300人的VB程序设计语言课程机考成绩,分析实验教学改革的效果(如图2所示)发现:绝大多数学生(88%)通过平时实验和综合作业,积累程序设计方法和分析问题能力, 顺利通过考试。一方面:优秀(80~100分)人数占总人数的25%,另一方面:从30分以下占总人数5% 可以看出平时积累较少的学生很难取得及格分数。

图2 VB程序设计语言机考成绩分析图

6 结语

程序设计基础是非计算机专业学生的一门重要的基础课,是了解专业应用软件原理的基础,而VB程序设计语言实验教学的改革是一个初步尝试,突出学生独立分析问题、解决问题能力的培养,使学生将知识转化为应用的一种尝试。从教材建设、教学方法和评价体系等多方面进行改进,对于学生更好、更牢固的掌握课程内容具有一定的帮助,使学生了解软件编程的原理和过程,从而在专业软件的使用和开发角度打下良好的基础。

参考文献:

[1] 中国高等院校计算机基础教育改革课题研究组. 中国高等院校计算机基础教育课程体系2006[M]. 北京:清华大学