财经新闻中关于“国进民退”报道的框架分析

2011-12-31吴楚越

新闻爱好者 2011年12期

摘要:2008年金融危机席卷全球之后,中国政府出台了4万亿元政府投资计划。然而,据媒体报道以及部分学者的文章,这项救市措施,却导致了 “国进民退”的现象。本文通过文本分析的方式,对《人民日报》、《经济参考报》、《中国证券报》和《21世纪经济报道》这四份有代表性的财经报纸关于“国进民退”报道进行了框架分析。

关键词:框架理论 国进民退 财经报道

研究缘起与文献综述

2008年金融危机席卷全球,之后中国政府出台了4万亿政府投资计划,随之而来的是宽松的信贷政策。最大的受益者,是大型国有企业,尤其是央企①,而对民营企业却产生了挤出效应②。这种现象,被许多媒体称为“国进民退”。从严格意义上来说,“国进民退”定义的是一个经济结构调整的动态过程,是指在所有制结构上,国有经济的比重相对上升,而民营经济的比重相对下降③。2009年,“国进民退”一词被各大财经媒体广泛提及。

本文试图通过对财经报道中关于“国进民退”现象的报道进行框架分析,比较不同财经媒体所呈现出的不同媒介图景。

1955年,人类学家、心理学家贝特森最早提出了框架的概念,认为框架是传者供给受者应当如何理解符号的诠释规则④。“框架”作为理论,起源于1974年戈夫曼的《框架分析:关于经验组织的一篇论文》。戈夫曼将“框架”概念引入到社会生活领域。戈夫曼的框架概念意图说明个体如何依据某种规则来管理自己的社会生活经验。

恩特曼发展了戈夫曼的概念,指出通过“选择”和“凸现”,得以“阐释了问题、分析了原因、进行了道德判断、提出了解决之道”。恩特曼的定义强调了媒介从业人员通过选择和凸现事物的某些方面来影响新闻受众对该事物的理解。

运用框架理论,学者们的研究分布在媒体效果、媒体内容和新闻生产等三个维度:有学者从受众角度出发,分析媒体框架对受众个体的认知、态度和信念所产生的影响;有学者研究不同的媒体如何报道某个特定议题,并比较其中的差别;还有学者考察媒体如何生产出特定的新闻框架。框架至少存在于新闻消息来源、新闻文本、新闻工作者、受众以及社会文化等之中。

研究问题和研究方法

尽管中国知网CNKI中国重要报纸全文数据库中有上千条关于“国进民退”的报道,但笔者发现以下几类报纸最能代表新中国成立后财经新闻发展的几个阶段:权威党报的经济版、最早出现的综合类经济报、证券市场出现后专业的证券类报纸,以及主流商业报纸。笔者从中选择了相对而言更能代表该类特性的《人民日报》、《经济参考报》、《中国证券报》和《21世纪经济报道》作为研究对象。

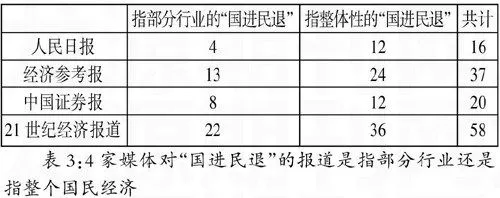

本文以“国进民退”为主题词,以2004年“国进民退”萌发之时开始,至2011年3月止,在中国知网CNKI中国重要报纸全文数据库中进行搜索,得到《人民日报》相关报道16篇,《经济参考报》37篇,《中国证券报》20篇,《21世纪经济报道》58篇,共131篇。

本文首先分析新闻分布的基本类目,然后根据台湾政治大学教授臧国仁的分类,划分为三个层级结构。

研究结果如下:

1.基本类目分析:消息来源

记者与消息来源的关系受到研究者的诸多关注,因为记者往往通过主观描述来呈现客观事实,因此消息来源被视为塑造新闻框架的重要变项。

由上表可以看出,《人民日报》引用得更多的是从政府官员、官方发布的数据处得到的消息。《经济参考报》引用得最多的是学者的分析,其次是政府官员的消息,而官方数据、第三方报告也成为消息来源。另外,除了传统来源外,《经济参考报》的亮点是,增加了网友的信息来源。《中国证券报》作为偏证券类的财经媒体,在消息来源层面的一大特征就是用了较多的证券从业人士的消息。而其引用得最多的则是记者自己的分析。商业人士是《21世纪经济报道》中引用最多的消息源,符合其受众的定位。该报纸也喜欢将官员和学者作为消息源,与其他3份报纸比较一致。另一值得注意的来源是行业协会。

2.框架理论的三个层级分析

(1)高层结构

根据事件的发生和进展,从媒体自身的认知框架和价值判断出发,4家媒体对“国进民退”现象作了以下主题设置:

可以看到,4家媒体在主题设置上有以下相同之处。

首先,“经济、产业结构”、“经济复苏与发展”、“改革”等主题被设置较多。充分反映了“国进民退”现象背后的意义——中国经济转型和发展进程中出现了所有制层面的问题,以及这种问题迫切需要一定的改革作为铺垫。

从这4份报纸设置的主题,可以勾画出整个中国经济发展的大幅画卷。4份报纸对宏观层面的把握,体现出了财经媒体报道专业、深入的特征,呈现出了“国进民退”现象的宏大背景。相对于其他媒体,《21世纪经济报道》更突出了“非公经济”,以及“国有经济”和“改革”。

(2)中层结构

亦即如何组织材料建构新闻。臧国仁将其分为情节框架和议题框架。在这个层级上,借鉴臧国仁的分类,也分为“情节框架”和“议题分析框架”两种框架。

通过分析可以看出,《人民日报》、《经济参考报》多用情节框架,《中国证券报》则情节框架与议题框架的比例基本持平,议题框架比例略高,而最突出的则是《21世纪经济报道》,其中情节框架占了72.41%,远远超出议题框架,反映出该媒体多用对具体事件的报道来呈现“国进民退”的议题,而其他几家媒体则多用议题框架呈现“国进民退”。对于同样的情节框架,《人民日报》、《经济参考报》和《中国证券报》则更多采用了议题框架。

(3)低层结构

首先,对文本内容进行倾向性分析。

对“国进民退”这一说法是否认同,这里分为“认同”、“反对”、“中性”,其中,认同分为“承认”和“强调”两个维度。

通过分析可以看出,《人民日报》中对“国进民退”持认同观点的极少,且都属于程度较浅的承认,而非程度更深的强调。而反对的观点则有56%,剩下的则持中性的态度。

与《人民日报》旗帜鲜明的反对态度不同,其他三份报纸则更趋向认同的观点,认同的观点占将近一半的比重。《经济参考报》和《21世纪经济报道》更趋向于强调“国进民退”现象的客观存在,而《中国证券报》则更多的是程度较轻的“承认”。

其次,分析文本中对“国进民退”的整体判断。

对于“国进民退”现象,一部分人认为是在少数行业中出现的,而另一部分人则认为是在整个国民经济总体中都出现的。《人民日报》中对“国进民退”的指述,大多是代表整体性的现象。而《21世纪经济报道》的报道中,两方面最为平衡,但仍是整体性的“国进民退”更多。

结语

通过文本分析的方式,对《人民日报》、《经济参考报》、《中国证券报》和《21世纪经济报道》这四份日报关于“国进民退”报道框架进行了初步分析。研究发现,受媒体的性质、关注的焦点、记者的偏好、受众的定位、目标市场的定位、肩负的责任等因素影响,尽管都属于经济新闻,但不同类型的媒体对“国进民退”这一话题的建构却并不相同。

《人民日报》试图构建的是一种宏观上的“国进民退”现象,在广义上并不存在,而未来中国经济仍将重视非公经济乃至加大对其扶持力度的图景。《经济参考报》呈现的则是一种百家争鸣思想的交锋,既有认同“国进民退”的观点,又有反对的观点,但关键是去探究“国进民退”背后的原因,以及如何解决。《中国证券报》也从原因上进行了探究,但也注重“国进民退”现象可能引发的包括对证券市场在内的影响,关注经济结构和产业结构的调整。《21世纪经济报道》则通过对行业、企业“国进民退”个案的累积报道,更多地认同“国进民退”在某些行业的存在,并可能威胁到整个国民经济的健康持续发展。

注释:

邓伟:《“国进民退”的学术论争及其下一步》,《改革》,2010(4),第39页。

李政:《“国进民退”之争的回顾与澄清——国有经济功能决定国有企业必须有“进”有“退”》,《社会科学辑刊》,2010(5),第98页。

余菁:《“国进民退”:实质、利弊与演化——兼对2009年几个典型案例的探讨》,《学习与实践》,2010(1),第17页。

张洪忠:《大众传播学的议程设置理论与框架理论关系探讨》,《西南民族学院学报》,2001(10),第89~91页。

Erving Goffman, Framing analysis: An essay on the organization of experience. New York: Harper & Row, 1974, p21. 转引自:肖伟:《论欧文·戈夫曼的框架思想》,《国际新闻界》,2010(12),第31页。

肖伟:《论欧文·戈夫曼的框架思想》,《国际新闻界》,2010(12),第31页。

丹尼斯·麦奎尔:《大众传播理论》,清华大学出版社,2006年版,第292页。

孙彩芹:《框架理论发展35年文献综述——兼述内地框架理论发展11年的问题和建议》,《国际新闻界》,2010(9),第19~20页。

张克旭、臧海群、韩纲、何婕:《从媒介现实到受众现实——从框架理论看电视报道我驻南使馆被炸事件》,《新闻与传播研究》,1999(2),第4页。

罗争光:《中美报纸对于“奥巴马访华”报道的新闻框架分析》,复旦大学出版社,2010年版。

(作者为复旦大学新闻学院2008级硕士生)

编校:施宇