德勒兹哲学生成论视阈下的生态建筑设计策略

2011-12-31林建群

刘 杨,林建群

(1.哈尔滨工业大学 建筑学院,哈尔滨 150006;2.东北农业大学 艺术学院,哈尔滨 150030)

德勒兹哲学生成论视阈下的生态建筑设计策略

刘 杨1,2,林建群1

(1.哈尔滨工业大学 建筑学院,哈尔滨 150006;2.东北农业大学 艺术学院,哈尔滨 150030)

以当代法国后结构主义哲学家吉尔·德勒兹的生成论为基础,深入分析了其中蕴涵的差异思想、深层生态学思想、共生思想。将这些思想中的图解、块茎、游牧……喻体的生成方式与建筑设计的操作手法相结合,构建了适应后工业社会生命时代发展需求的生态建筑设计策略:图解的生态建筑生成图式、块茎的生态建筑生成组式、游牧的生态建筑生成变式。研究成果阐明了德勒兹生成论影响下的生态建筑形态与功能仿生、动态协调共生、连通式自组织生成与更新的发展趋向。

德勒兹;生成论;喻体;生态建筑;设计策略

吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)是当代法国著名的后结构主义哲学家,德勒兹的哲学思想是法国20世纪哲学的标志,也是当代对建筑影响最大的哲学之一。其哲学是关于生成的本体论,以创造概念为核心。其原创性概念直接被当代先锋建筑师转化成建筑创作的手法应用于创作实践,并涌现出大量的设计作品。但这些实践多数倾向于新的设计方法的探索,偏重于操作层面,缺乏对德勒兹哲学及其理论在当代建筑发展趋向上思维及策略层面的深入思考。这样就会使德勒兹哲学的建筑设计应用过于概念化及形式化。因此,本文以德勒兹哲学中的生成论为工具方法,依据其生成论的基本内容,通过分析当代建筑现象,以期构建后工业社会背景下适应生命时代需求的生态建筑设计策略。这对于深入思考生态建筑的发展趋向具有现实的借鉴意义,并且为生态建筑的创新带来了新的视角。

一、德勒兹生成论内涵

德勒兹的生成论是基于对自然及社会现象的观察和思考而形成的,其中包含的差异、深层生态学、共生等思想蕴涵了深层的生态观念,对于处理人、建筑与自然的关系提供了方法论依据;其生成论中块茎体与游牧型等喻体的生成方式深刻总结了自然界各种物质合规律的生成与变化过程,具有一定的图示和可操作性,对于适应生态的建筑设计提供了可借鉴的手法。

(一)生成论的差异思想

德勒兹哲学是建立在差异性元素之上的建构性哲学,其核心思想体现在生成论中就是“差异与生成”。差异性元素的存在是导致动态生成的核心内容,差异的消除导致静止,差异的存在引起运动,运动的关键在于差异是否在场。例如,生成论图解思想中图解作为“抽象机器”的动态性及可操作性就是差异思想延伸的结果;生成论中的块茎概念也指称差异性、差异重复性、多样性和动态性,其中德勒兹列举块茎的接续、异质、多样、逃亡线、脱领土化、非意义切割和开放性地图,纵横交错等多种特征也是差异性的存在与表现;生成论游牧观念中的生成、异质性、连续变体等都是差异思想产生与发展的根本性动力。从差异思想产生的根源看,它凝结了自然生态系统中自组织运行的基本规律,因此将其思想的深刻内涵及由此产生的创生性概念和可操作手法引用到建筑设计中,必将为生态建筑适应生命原理的自组织生成与更新提供可借鉴的设计策略。

(二)生成论的深层生态学思想

德勒兹生成论的深层生态学思想主要体现在其以非人类为中心的视角,将自然生态构筑成一个动态的连通性和多样性系统。通过对文脉、生物甚至无机领域的连续性生成建构,确立自然生态的“无限性”观念。德勒兹生成论深层生态学思想将创造概念的无限性与构拟概念的内在性平面的多元性关联在一起,来指涉概念生成模式与生态系统运行模式之间的内在关联。其中块茎概念的生成机制是这一关联的最具代表性表达,为解决生态复杂性以及生态建筑的环境适应性提供了可操作的途径。

德勒兹以黄蜂和兰花的关系来说明块茎的生成概念及组成块茎的群体与周围生态环境的关系[1]。兰花通过黄蜂帮助自己授粉。黄蜂受到吸引,理所当然地“住”在兰花里。兰花发展出一种特定的(形态)属性吸引黄蜂,黄蜂也具有了一种服务于兰花的行为模式。黄蜂适应了兰花,兰花也适应了黄蜂。德勒兹指出,这是一种互相“生成”的形式。黄蜂生成为兰花,兰花生成为黄蜂。黄蜂和兰花的“组合”体现一种“不断运动变化的无中心多元性”[2]。正如格雷格·林恩(Greg Lynn)解释的那样:“多元的兰花和黄蜂统一,形成一个独特的群体。这种衍生的统一体不是封闭的整体,而是一种多元:黄蜂和兰花同时既是单一的,又是群体的。重要的是,这不是先前那种受性欲驱使的寄生关系形成的集合体,而是一些原来截然不同的个体错综复杂地联系在一起,形成了全新的稳定整体。不同的是,融为一体的多元体结合了外界的进一步影响,形成了新的稳定体。”[3]“块茎说”思想中隐含的无限性生态思想无疑为我们重新确立自然与人的关系,摆正人类在自然界中的地位提供了新的思考方向。块茎组织的开放性与运行机制的多元性为生态建筑的生成方式与运行机制带来了启示,生态建筑应该是适应场地生态环境的复杂性并与场地的生态圈互为“生成”的组织模式,并且具有无限性的变化特征。

(三)生成论的共生思想

德勒兹哲学思想是建立在对西方传统哲学二元论的颠覆基础上,并体现出“多元共生”适应生命时代的思想内涵。德勒兹倡导内在性的生成,通过对二元对立的主体与客体、域内与域外、精神与物质的解辖域化,建立多样性、动态的事物运行机制与模式。因此,德勒兹生成论中体现的共生思想内核,实际上是在不断地否定和吸收前人学说的基础上建立的流动的多元论。

德勒兹生成论的这种“多元共生”及流动、多样的运行模式,正契合了生命时代建筑发展的内在要求,并为符合生命原理的生态建筑提供了思想基础和发展方向。根据生成论共生思想的多元论内核及对二元对立的解辖域化运行机制,生命时代的建筑也确立了新的发展内容,即以建筑作为“中间领域”的观念为发展核心。在这一观念下,建筑成为连接自然生态与人类社会、文化、历史、艺术、心理等多样性环境的关联体,建筑通过形态、技术及功能的生态表达成为人类感受自然、理解生态的媒介。其中这个“中间领域”包含着双重性与多义性,是流动与变化的统一体具有游牧的特点,随着人类与社会的变化不断更新内容。生命时代的生态建筑是通过传统与尖端技术的共生而创造出来的建筑,是与自然环境及人类行为共生并通过差异性与多样性的表现,不断实现“中间领域”新意义的创生的建筑。日本建筑师黑川纪章的“新陈代谢”、“共生”思想就是德勒兹生成论多元共生思想与建筑思想结合的典范。

二、基于生成论的生态建筑设计策略

基于德勒兹生成论内涵的差异、深层生态学、共生思想基础上的生态建筑设计与传统意义上的生态建筑设计相比,更多的强调建筑自身的有机生长,建筑与环境及人的行为、心理的有机融合,并从人与自然可持续发展的宏观层面深入思考建筑与生态的关系问题。结合现代的复杂科学及参数化技术,德勒兹生成论中体现的生命时代生态建筑的设计思想及图解、块茎、游牧等基本喻体的可操作图示和手法,为适应生命原理的智能化生态建筑的实现提供了有效的设计策略。

(一)图解的生态建筑生成图式

德勒兹生成论中将“图解”定义为一种与整个社会领域有共同空间的制图术,是一部抽象机器。一边输入可述的功能,一边输出可见的形式,进而建立事物的功能与形式间动态、增值的逻辑关系。德勒兹的图解思想与参数化设计相结合,为适应生命原理的生态建筑设计过程提供了可操作的生成图式,即图解作为“抽象机器”的生态建筑生成表征模式(图1)。具体表现为,通过计算机参数的设置输入影响建筑的各种因素,包括环境因素、气候条件、文脉因素、人的行为、心理因素等并依靠软件技术建立图解抽象机器。获得各种可能的建筑设计雏形,通过对建筑雏形的优化,最终实现建筑功能、结构与自然生态、人的行为及心理的最大化的融合与共生。因此,建立图解的生态建筑生成图式的核心,就是利用计算机参数设置建立图解的抽象机器。

图1 图解生成图式示意图(作者自绘)

珊瑚礁矩阵项目计划(图2),就是图解生成图式内容的表现。这一项目位于伊斯帕尼奥拉岛,是震后为灾民建造的一个三维的能源自给自足的村庄。这一建筑组群,从液体和有机形状的珊瑚礁得到启发。通过计算机参数设置将周围的生态环境、生物多样性、水资源及各种能源的情况、地形地势情况进行分析,通过计算机软件建立建筑的生成图解和建筑的生成雏形。整体建筑分别由两个双面横向贯通的单元围合成一个横向流通、环环相扣的房子单元模块,在材质上使用金属结构与热带木材外墙的标准化预制结构。房屋模块的曲线变化如同连续地层的堆积。抗震地下室能够吸收地震时的震动,这个生态村的框架是开放的、灵活多变的,可根据时间、空间的变化不断发展自身,改变模块之间的构成图式,以此达到建筑功能与形式之间增值的逻辑关系。

图2 珊瑚礁矩阵项目图解生成图式

(二)块茎的生态建筑生成组式

德勒兹块茎思想在生态建筑设计中的应用主要体现为块茎的操作图示中,生成性的变化和组合方式即生成“组式”对建筑形态适应环境的生成方式的借鉴上。格雷格·林恩的“泡状物”理论(图3)是对块茎生成组式的最好诠释。“泡状物”理论中的任何一个“变形球体”周围都存在着内外两个决定其形体变化的力场圈。如果相互接近的两个“变形球体”之间的距离接近外围力场圈,就会相互影响并发生变形;而当两个“变形球体”的间距进入内部力场圈时,它们就会融合成一个平滑的柔性形态,并且重新构成了新的几何体。在球体的变形过程中,内部力场的相互作用决定了各个变形球体的表面形态特征。此时,新生成几何体的几何特性包含了变形球体连续单一的表象形态及多元的差异性的内部结构。块茎的这种适应环境的组合、变异及增值方式为生态建筑的设计观念及操作手法带来了可遵循的依据。

林恩设计的位于生态之国哥斯达黎加的“世界方舟”博物馆(图4)就是基于“泡状物”生成组式的一种流体建筑。这个建筑的基础是一个球形,并以“球根”形展厅的环形组式,围合成博物馆的中央大厅。通过中央大厅底层“水公园”的冷气与湿气来调节室内温度,在设计时充分考虑到了建筑物与自然环境的合理搭配,将成为一个重要的生态中心和生态教育基地。

图3 “泡状物”理论图示

图4 世图方舟博物馆

尼古拉斯·格雷姆肖的伊甸园工程(图5、图6)的设计初衷也体现了块茎的生态建筑生成组式的设计策略。该建筑整体形态及结构是基于对肥皂泡的研究而进行的数字化生成,当肥皂泡彼此相交形成块茎组群时,其间的交点会处于一个垂直面上,根据这一原理只要在两个气泡的交接处架设一个拱,就可以保持其与地面垂直[4]。该建筑的整体形态就是巨型气泡的组群。通过计算机对基地自然环境、气候条件等的参数化分析,使最后建筑结构形式的生成与基地地形相适应,球体的结构设计以最少量地钢材换取了最大结构尺寸和结构强度,实现了结构设计的高效性;在最小的表面积中营建最大化的容量,将能耗降至最低达到了能源利用的高效性。

图5 伊甸园工程建筑外观

图6 伊甸园工程图示

基于块茎的这种随时断裂而不影响整体组织的生长性机制,未来的建筑及城市系统将从拥有中心的放射性结构,或树形以主干为轴向枝叶伸展的有序化线性秩序,向无中心、多方向、各部分能够自律的子整体结构或是网络、矩阵型秩序转变。这样的转变方式也更能适应生命时代对建筑及城市发展的需求。

(三)游牧的生态建筑生成变式

德勒兹的游牧思想是基于游牧民在大地上的生活和活动方式呈现出的空间形式的思考。这种空间形式的最大特点就是无限的开放、多元、异质性及变异性。这种空间组成形式既不是常量也不是变量,而是一些按照相邻地带排列起来的名副其实的变式。并且这些变式具有操作性,而且模组化,能够适应任何相邻地带的空间形式及环境特征。即处于变式中的游牧体之间可以根据环境特征的需要进行任意路径的组合,并根据环境的变化随时改变组合方式(图7)。这样的空间形式极大的呈现出适应环境的动态多样性与连通性,体现了自然“无限性”的深层生态观念。因此,以游牧思想作为建筑设计的出发点,以游牧变式的空间形式作为建筑的生成与操作手法,一方面增加了建筑个体之间运行关系的灵活性与动态性,另一方面使建筑与环境间的相互作用关系更加开放,进而从多元的维度契合并突显了建筑的生态特征。

图7 游牧生成变式示意图(作者自给)

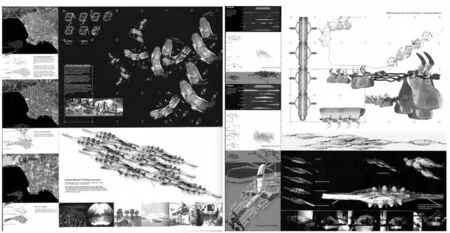

伍端的国际竞赛参赛作品“游牧机器”(图8)就是这一变式的典型形式。它是针对美国洛杉矶城市的郊区化扩展而带来的土地的浪费、耕地急剧减少以及缺乏公共设施等城市问题的改造方案,这一方案体现出现代及未来社会对于建筑和城市环境关系的思考将会越来越注重移动、生长、发展、更新等动态过程。游牧机器为旅游者和喜欢游牧生活的人们提供了一种机动性住所的可能。游牧机器自己产生能量,可以在各种艰难的环境中运作与生存,还可以和其他游牧机器在不同的环境下组合成各种类型的村庄、城市。游牧机器的这种模组化、变式的运行方式预示了生态建筑与环境之间新的适应关系[5]。

图8 游牧机器

三、生成论影响下的生态建筑设计趋向分析

从德勒兹生成论的视角来看,理想的生态建筑应在适应并体现生命时代的自然、社会、科学技术发展的前提下,成为与场域内的自然生态系统运行的一般规律和特征相符合,与生态系统的多样异质元素协调共生的“中间领域”建筑,它能够根据周围环境的变化构成动态自组织更新的建筑组群,并体现出极强的环境适应性和流动变化的特性。突出体现为以下三个方面的发展趋向。

(一)形态与功能仿生

图9 谢尔宾斯其海绵模型

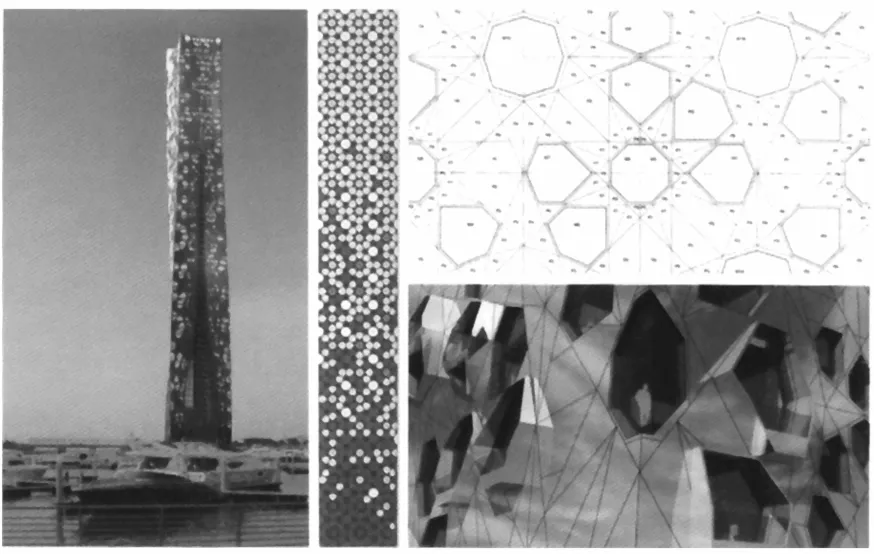

生命时代基于德勒兹生成论的生态建筑形态仿生,主要体现在借助参数化设计技术及生成论中基本喻体的可操作图示与方法,对自然界有机、无机物质的形态及生长方式的模仿、转换上。如谢尔宾斯基海绵分形模型(图9)就是根据海绵体多孔的块茎形态及空间和可以无限变化伸缩的特性,形成的以某一构造为基础的许多孔洞的连续结构。孔洞面积为零,但周长无穷大。海绵模型由无限的“面”所包围在压缩的情况下体积为零。哈迪德设计的迪拜住宅塔楼(图10)表皮上多边形划分的立面就有明显的海绵模型的分形特征,建筑立面上的洞口由下至上渐变逐渐增多,并形成了一种规律性的局部重复出现,整体建筑形态呈现出细腻微变的分形美。

图10 油拜住宅塔楼

生态建筑功能仿生,主要体现为建筑功能及结构对自然界各种物质的组织方式及结构的模仿,如对生物腔体结构的模仿等。通过建筑功能的仿生达到与自然环境的融合与适应。这也适应了建筑从工业社会向后工业社会转换过程中,建筑态势从机械的几何静态构成转向对自然生物形态动态模拟的发展趋势。

图11 麻省理工大学西蒙斯宿舍楼腔体

复杂科学、生物技术及参数化设计的运用更为生态建筑功能仿生的设计手法提供了技术上的保证。与传统的生态建筑相比,基于生成论的生态建筑在处理与自然之间的关系上,已经从对自然形式的表面模仿,转化为对自然物质的机能、空间、结构、形态等深层次的提炼与转换应用上。如生态建筑中模仿生物体和有机体腔室的“腔体”空间,它具有高效率低耗能的特点。这种腔体空间的表现形式包括具有拔风作用的内部空间和能够调节室内微气候的中庭。麻省理工大学西蒙斯宿舍楼(MIT Simmons Dormitory)(图11)的设计者斯蒂文·霍尔(Steven Holl)为达到生态节能的目的,在设计楼体结构时,模仿海绵“多孔性”块茎生长的形式,设计出该楼体结构中多向维度贯通的有机腔体空间,起到了对室内微气候的调节作用,达到了生态建筑节能的要求。

(二)动态协调共生

德勒兹生成论中的差异思想、深层生态学思想及共生思想都深刻的诠释出生态建筑与环境关系的动态协调共生。在这样的思想及复杂科学技术的支撑下,对于生态建筑与环境关系适应性这一问题上,则表现为建筑与环境的有机融合向更主动的共生转化。通过计算机系统在生态建筑设计上的应用,及对自然与社会环境的重构,达到建筑与自然、社会环境的有机结合。建筑生成后以一种开放的方式,重新融入自然环境,并与其实现动态的关联作用。此时,生态建筑以开放、动态的方式与自然共生,不仅建筑外部的整体造型及其象征、隐喻、表意性与自然环境相关连,而且达到了建筑内部空间的逻辑理性、结构的生态化及其与人的行为、心理感知等方面的协调共生[6]。发挥了建筑作为“中间领域”的媒介作用。例如,NOX的荷兰水上展览馆(图12)就是一个集建筑、展览与环境为一体的巨型交互装置。在某种意义上,展览馆是一种智能建筑,它有着自己的运行逻辑和感官,能对参观者的行为做出反应。整体建筑是由半圆形和椭圆形的可伸缩钢制截面构成的蠕虫状建筑形态,建筑的内部空间没有明显的界面,并会跟着来访者的运动而有节奏的发生变化,极大的适应了人、建筑与环境的互动性与协调共生。

图12 NOX的荷兰水上展览馆

(三)连通式自组织生成与更新

以德勒兹生成论为内容的生态建筑的连通式自组织生成与更新是指通过图解图式、块茎组式、游牧变式等的建筑设计操作手法,将生态系统构筑成是一个由人、其他生物、建筑及自然环境、社会因素组成的连通的、多样的自组织系统。这一系统具有极大的自组织生成与更新能力,深刻的体现出符合生命原理的生态建筑生成方式。生命时代的生态建筑具有与环境、城市、文脉、人的行为的极大连通性;并通过复杂科学的介入表现出相应的互动性,即建筑的形式与机能随着环境、人的行为的改变而自组织更新,进而能动、动态、高效的适应环境。例如,文森特·卡尔伯特的“神经元异体”建筑就是以多细胞动物的“神经元”多孔有机体网状结构平滑的交织在一起,形成自身具有新陈代谢功能的有机体,与城市、环境、空间、人的心理混合在一起并相应的发生变化。在这个案例中,建筑以尊重生态系统连通式的运行规律为前提,来建立建筑与周围各种环境的关系,建筑不仅能与外部的生态环境相适应,而且还能够积极的生成适应自身运转的内部生态系统。

四、结论

德勒兹生成论的深邃哲学意涵和生态学思想拓展了生态建筑的发展方向。德勒兹生成论中的图解、块茎、游牧等喻体与自然生态之间生成关系的可操作手法,为生态建筑动态的环境适应性与生成过程提供了有效的设计途径。一方面,与参数化设计的结合为建筑形式追随“生态能量”的过程,在服从自然界中各种对建筑产生影响的能量基础上(包括自然及人的精神、意识等微妙能量)生成特定的形态,提供了具体可实施的方法。这些能量通过参数化参变量的设置,最终形成适应生态发展的人居建筑环境。另一方面,生成论中蕴涵的生态思想也为更加符合生命原理的低技术生态建筑的发展提供了新的思考方向。

[1][英]尼尔·林奇.集群城市主义[J].叶杨,译.世界建筑,2009:8.

[2]Ansell Pearson.Germinal Life[M].London:Routledge,1999,156.

[3]Greg Lynn.Folds,Bodies and Blobs[M].Brussels:La Lettre Volée,1999:139.

[4][英]彼得·绍拉帕耶.当代建筑与数字化设计[M].吴晓,虞刚,译.北京:中国建筑工业出版社,2007.

[5]刘杨,林建群,王月涛.德勒兹哲学思想对当代建筑的影响[J].建筑师,2011:4.

[6]李世芬,冯路.新有机建筑设计观念与方法研究[J].建筑学报,2008:9.

[责任编辑 张莲英]

Design Strategies of Ecological Buildings Based on the View of Generative Theory of Deleuze's Philosophy

LIU Yang1,2,LIN Jian - qun1

(1.School of Architecture,Harbin Institute of Technology,Harbin 150006,China;2.Art Academy,Northeast Agriculture University,Harbin 150030,China)

On the basis of the generative theory of the contemporary French poststructuralist philosopher Gilles Deleuze,this article deeply analyzes its difference thinking,deep ecology thinking and symbiotic thinking.It combines the generation mode of the metaphorical vehicles,such as diagram and rhizome in those thoughts,with operating skills of architectural design in order to construct the design strategies of ecological buildings,which can adapt to the requirements of the post- industrial society characterized by life ages.The research products clarify the developing trends of the ecological buildings influenced by Gilles Deleuze's generative theory,which include bionic forms and functions,dynamic coordinated symbiosis,connected self organized generation and regeneration.

Gilles Deleuze;generative theory;metaphorical vehicle;ecological building;design strategy

TU-05

A

1009-1971(2011)05-0042-07

2011-08-18

2011年度黑龙江省艺术规划课题一般项目“德勒兹哲学思想下当代造型艺术研究”(11B001)

刘杨(1978-),女,吉林洮安人,博士研究生,讲师,从事建筑设计及其理论、设计艺术学研究;林建群(1950-),男,天津人,教授,博士生导师,从事建筑设计及理论、景观设计及理论研究。