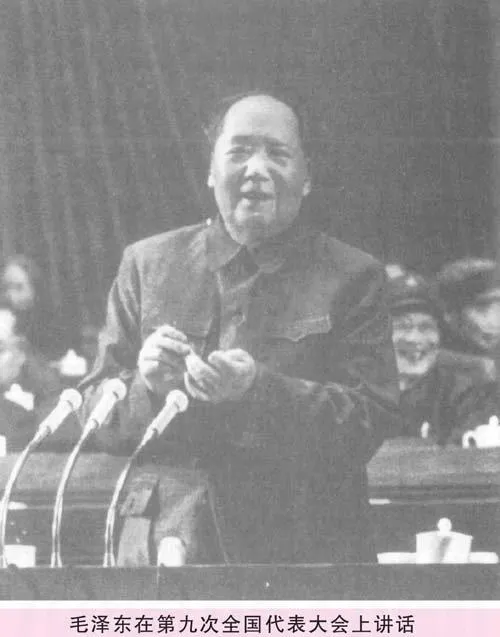

中国共产党全国代表大会全纪录 特殊历史时期召开的错误的大会——中共九大

2011-12-29胡柏

党史纵览 2011年7期

1969年春天,在全国(除台湾省外)29个省市自治区先后成立了革命委员会,实现了所谓“全国山河一片红”半年后,中国共产党在北京召开了第九次全国代表大会。出席大会的代表共1512人,代表了当时的2200万党员。九大是在“文化大革命”的特殊历史条件下召开的一次带有特殊性质的大会,是“文化大革命”灾难和内乱的产物,可以说是在特殊历史时期召开的一次错误的大会。

九大召开的前奏

八大党章规定:“党的全国代表大会每届任期5年”,而八大到九大已时隔13年。为什么不能按照党章规定的时间开九大?简单地说,这与“反修防修”的斗争一直没有达到毛泽东预期的结果不无关系。

1960年后,不断激化的中苏论战使毛泽东错误地认为社会主义国家产生修正主义并非偶然现象,而是有深刻社会根源的规律性现象。在国际“反修”的同时,毛泽东在国内也进行了“防修”的实际部署。为了防止苏联的“悲剧”在中国重演,他亲手点燃了“文化大革命”的熊熊烈火。

“文化大革命”的过程,是国内“反修防修”的过程,也是九大准备的过程。

1966年5月,中央政治局扩大会议,通过了发动“文化大革命”的“五一六通知”。8月,八届十一中全会批准了“中国共产党中央委员会关于无产阶级文化大革命的决定”(即“十六条”)。闭幕式上,毛泽东第一次提到准备在明年适当的时候召开九大。然而,“五一六通知”和“十六条”出台后,史无前例的“文化大革命”风暴席卷全国,批判“资产阶级司令部”的浪潮一浪高过一浪,出现了“打倒一切、全面内战”的混乱局面。在造反派“向走资派夺权”的斗争方兴未艾时,于1967年召开九大显然已经不可能。

1967年11月5日,从外地视察回到北京的毛泽东找“中央文革”碰头会成员谈九大筹备问题,他说:“打了一年多仗,搞出了不少坏人。现在要打出一个党来。”他还指示张春桥、姚文元就九大召开问题,在上海作些调查,拟出几条征询意见。11月21日,“中央文革小组”借群众的名义向全国发出《中央关于征询对召开“九大”的意见的通报》,提出五条指导思想。12月,中共中央、“中央文革小组”相继发出《关于整顿、恢复、重建党的组织的意见和问题》和《关于进行修改党纲党章工作的通知》,同时着手准备提交九大的关于刘少奇的最后定性和处理问题。

1968年9月,全国除台湾省外,各级“革命委员会”相继成立,实现了“全国山河一片红”,这在毛泽东心目中是一件具有标志性意义的大事。他用“是时候了”四个字,表达了兴奋的心情。按照毛泽东的设想,刘少奇作为“走资派”的总代表被打倒了,各省的代理人现在也被打倒了,要由“天下大乱”达到“天下大治”,就要在肯定“文化大革命”的格局下,通过党的代表大会,重建党的组织机构。10月,八届十二中全会在“文化大革命”的高潮中召开,这是一次为九大做直接准备的会议。会议全面肯定“文化大革命”;批准了《关于叛徒、内奸、工贼刘少奇罪行的审查报告》,作出撤销刘少奇党内外一切职务并永远开除出党的错误决议;讨论和修改了党章草案,通过了九大代表的产生办法。会议公报宣布:“全会认为:经过无产阶级文化大革命的风暴,已经从思想上、政治上、组织上为召开党的第九次全国代表大会,准备了充分的条件。”

从1969年2月开始,九大筹备工作在“中央文革小组”领导下紧锣密鼓地展开。毛泽东在九大预备会上提出以总结经验、落实政策、准备打仗作为九大的任务,这三句话亦成为九大的指导思想。

异常的代表构成和不寻常的保密措施

召开党的代表大会,首要工作就是选举出席大会的代表。按照八届十二中全会提出的“充分民主协商,高度集中”的原则,各地纷纷“推选”代表。事实上,当时全国各级党组织都处在瘫痪状态,绝大多数党员都没有恢复组织生活,通过正常程序选举代表的条件并不存在。因此,所谓“充分民主协商”,主要是听取各造反派组织的意见,由各级革命委员会与各造反派组织负责人协商决定。所谓“高度集中”,就是中央集中到中央文革,地方集中到各级革命委员会或直接由上级部门指定。如此推选,不仅使革命委员会负责人、造反派头头和支左的解放军人员占了代表的多数,而且林彪、江青一伙的爪牙、品质恶劣的帮派骨干都成了代表。甚至出现了非党员代表在内定为代表后匆匆补办入党手续、在进京的列车上突击入党、没有来得及履行入党手续就出席大会的不正常情况。而半数以上的八届中央委员、党的老一辈无产阶级革命家,却被剥夺了参加九大的资格。毛泽东对九大代表一事过问较少,他只对有人提议将江青列为中央委员候选人、并任常委兼中央组织部部长表示反对,批示:“徒有虚名,都不适当。又,李讷、毛远新二人不宜为代表。”

与八大开放的风格不同,九大采取了高度的保密措施。没有公布开会的时间,不邀请外宾,也不准记者自由采访。代表们到北京后,分别住在北京饭店、前门饭店和京西宾馆。各宾馆警卫森严、大门紧闭,代表们被通知“五不准”:不准会客、不准写信、不准打电话、不准透露会议情况、不准外出。出席大会开幕式时,各代表团都是秘密进入人民大会堂,直到4月1日晚黄金时间中央人民广播电台播出新华社发布的会议公报,全党和全国各族人民才知道九大召开的消息。

政治报告两易其手

历次党的代表大会最重要的筹备工作是准备大会文件,而大会文件中最重要的当属起草政治报告。毛泽东对报告的起草特别关注,1969年2月7日,他召集中央文革碰头会成员研究起草工作,提出“伯达牵头,春桥、文元、林彪同志挂帅”组成班子。陈伯达是党内著名的一枝笔、毛泽东的一号政治秘书,“五一六通知”、“十六条”都是他主笔起草的。此时,陈伯达是排名第四的中央政治局常委、中央文革小组的组长。张春桥、姚文元是“文化大革命”中走红的笔杆子,林彪则是预定作政治报告的人选。会上初步商定报告稿在2月20日交卷,3月15日召开会议。然而,自恃为大笔杆子的陈伯达,不屑于和张、姚二人合作,他决定自己写。陈伯达笔头快,很快就拿出了题为《为把我国建设成强大的社会主义国家而奋斗》的提纲,经和林彪商量送毛泽东圈阅后,便开始紧张的起草工作。陈伯达想等报告全部完成再拿出来一鸣惊人,可是毛泽东却等不及。预定交稿的前一天,毛泽东问陈伯达20号交卷有无希望,但陈伯达却拿不出稿子。3月3日,稿子还不见影子,毛泽东很恼火,他对“中央文革”碰头会成员说:“原定2月20日交卷,交不了又不说明道理。会议决定的,一个人推迟时间。”7日,得知陈伯达一个人在写报告时,毛泽东训了陈伯达一通。眼看九大开幕在即,他决定换人。12日,毛泽东提出由康生、张春桥、姚文元3人组成班子和陈伯达“各搞各”,并点明报告的主题要说明为什么要搞“文化大革命”。由于政治报告没有按时出来,原定的开会日期只能推后。15日,毛泽东对张、姚说:给你们半个月,索性4月1日开会。张、姚二人从16日陆续将报告稿分批送审,经毛泽东修改多遍,31日终于完稿,九大的筹备工作也随着政治报告完稿落下帷幕。而陈伯达夜以继日、字斟句酌写出的报告稿,在没有一个领导人看过的情况下,就被枪毙了。林彪得知这个和他商量过的报告稿被打入冷宫,很不高兴,说:张、姚“写什么就是什么,我林彪一字不改”,“不掠他人之美”。

毛泽东649个字的开幕词

与九大开幕时天安门广场人迹寥寥、冷冷清清的景象截然不同,人民大会堂内始终被狂热的气氛包围着。4月1日下午17时整,当毛泽东在《东方红》的乐曲声中登上主席台时,顿时“全场欢声雷动,掌声震耳”。随同毛泽东登上主席台的林彪和20多名大会执行主席成员,分坐在毛泽东左右两侧,左边是在“文化大革命”中兴起的林彪、陈伯达、康生、江青、张春桥、姚文元、谢富治、黄永胜、吴法宪、叶群等;右边是周恩来、董必武、刘伯承、朱德、陈云、李富春、陈毅、李先念、徐向前、聂荣臻、叶剑英等。在“文化大革命”以“左”、右划分革命与否的背景下,如此泾渭分明、意味深长的座位排列方案,是周恩来在4月1日上午拟好同毛泽东在当天下午敲定的,蕴含着中国政坛的格局变化。

毛泽东主持大会开幕式。在宣布了大会议事日程后,开始选举大会主席团,由于176人的名单已经提前发给代表,毛泽东便直接问大家赞成不赞成?伴随着全场雷鸣般的掌声,全体代表举手通过。接着是选举主席团主席、副主席、秘书长,决定主席团秘书处成员。突然,毛泽东面带微笑地说:“我推举林彪同志当主席。”林彪闻言赶紧站起来大声说:“伟大领袖毛主席当主席。”毛泽东接话说:“林彪同志当主席,我当副主席,好不好?”林彪连连摆手说:“不好,不好,毛主席当主席,大家同意请举手!”全场立刻举起右手,林彪高喊:“通过!”毛泽东话锋一转说:“那就林彪同志当主席团副主席,赞成的请举手!”代表们又一致举手,报以热烈的掌声。毛泽东接着说:“我提议周恩来同志当主席团秘书长,赞成的请举手!”代表们再次举手鼓掌。毛泽东说:“好,通过!”

随后,毛泽东致开幕词。他没有讲稿,开场白就是“我希望,我们的大会,能够开得好,能够开成一个团结的大会,胜利的大会”。在回顾党的历次代表大会后,他反复强调希望将九大开成“团结的大会,胜利的大会”。毛泽东如此强调团结和胜利,显然是希望在九大基础上团结起来,取得更大的胜利。遗憾的是,代表们一看到毛泽东,激动的心情难以抑制,此起彼伏的“毛主席万岁!万万岁!”口号声极大地干扰了毛泽东的发言,讲话声和口号声混杂在一起,以至于20多分钟的讲话,大会秘书处只整理出649个字。

林彪扮演最重要角色

开幕式结束后,当天晚上19点30分,大会进入第一项议程:林彪代表中共中央作政治报告。报告分8个部分:关于无产阶级文化大革命的准备;关于无产阶级文化大革命的过程;关于认真搞好斗、批、改;关于无产阶级文化大革命的政策;关于我国革命的最后胜利;关于党的整顿和建设;关于我国和外国的关系;全党、全国人民团结起来,争取更大的胜利。报告的核心是以“无产阶级专政下继续革命的理论”为指导,全面肯定“文化大革命”的错误理论与实践。

九大上,林彪是风头最健、也是最耀眼的政治明星,不仅在大会作政治报告,而且新党章总纲规定了:“林彪同志是毛泽东同志的亲密战友和接班人。”林彪能够作为既定接班人写入党章,江青功不可没。八届十二中全会讨论党章时,是江青提出林彪“应该写在党章上”,“一定要写”!1969年4月在中央讨论修改党章的会议上,江青坚持“林彪的名字还是要写上,我们写上了,可以使别人没有觊觎之心,全国人民放心”。江青的提议,得到张春桥等人的附和,康生更是极尽吹捧之能事。他在大会上说,这是关系到我们党和国家前途和命运的大事,关系到世界革命的前途和命运的大事。在江青、康生等人的鼓动下,毛泽东考虑了一个晚上,最后表示同意。这一严重违背党的组织原则的做法,成为国际共运史上的一桩荒唐事。两年后,林彪折戟沉沙,摔死在蒙古的温都尔汗,正是历史对这种错误做法的无情嘲弄。

饶有意味的中央委员会选举

历次党的代表大会的选举,都是会场内外关注的焦点。在“文化大革命”中国政坛乱云飞渡的背景下,九大的选举,更是吸引国内外眼球的热点。

4月14日,大会讨论通过政治报告和中国共产党章程,完成第二项议程后,从15日开始,进入第三项议程,酝酿并选举中央委员会。关于中央委员会的选举,毛泽东提议把朱德、陈云、邓子恢、张鼎丞、叶剑英、徐向前、聂荣臻、李富春、李先念、陈毅等10个老同志选进去。他说:“不把这几个犯错误的老同志选进去不好,”“如果不选他们,可能坏得更坏。”根据毛泽东的指示精神,15日,大会主席团秘书处发出《关于选举九届中央委员会的规定》,提出一个由中央文革碰头会成员和八大中央委员及候补中央委员、“革命领导干部”、军队干部和来自基层的工农代表4类 人组成,总数控制在210-250人的候选人名单。规定毛泽东和林彪为“当然候选人”,参加中央文革碰头会的成员和军委办事组的成员为“一致通过的候选人”,原八届中央委员和候补中央委员限定为53人。由于林彪、江青两个集团在代表名额上的争斗,250人的名额怎么也摆不平,原定21日举行的选举和闭幕式只好推迟。为缓解矛盾,20日,周恩来代表主席团提出了一个274人的修改方案,除了毛泽东和林彪为“当然候选人”外,第一类60人,第二类35人,第三类99人,第四类80人。23日,名单又增至279人。最后,毛泽东出面做工作,他说,候选人提名总的是好的,公道不公道,只能是相对的。这才把林彪、江青两个集团的争斗压下来。为了保证投票结果不出意外,4月23日晚,进行了一次无记名的预投。

4月24日16时,林彪主持大会选举。除两人请假,到会代表共1510人,分中央委员和候补委员进行两次投票。投票结束后,主席团成员与全体代表合影等待计票结果。21时,大会副秘书长王良恩宣读选举结果,大会主席团提名的170名中央委员和109名候补中央委员全部当选,毛泽东以全票当选。林彪获得1508票,周恩来1509票。在这次中央委员会成员大换血的选举中,王洪文、王秀珍、刘结挺、王效禹、聂元梓等“火箭式”干部进了中央委员会,原八届中央委员和候补中央委员只占总人数的19%。在选举中,有的代表坚持原则,顶住压力,将并非候选人的王稼祥、胡耀邦等人的名字写在选票上。选举结束后,林彪作了简短的讲话,通报了国内外贺电,随即宣布大会闭幕,为九大画上了一个留下许多隐患的句号。

4月28日,中国共产党第九届中央委员会举行第一次全体会议,全体中央委员出席会议,全体候补委员列席会议。会议由毛泽东主持,选举了中央领导机构。中央委员会主席:毛泽东,副主席:林彪。中央政治局常委会由5人组成:毛泽东、林彪、陈伯达、周恩来、康生。与八大设4位副主席和总书记、在党内建立几道“防风林”的措施大相径庭,九大只设林彪一位副主席。在新选出的中央政治局委员、中央政治局候补委员中,林彪、江青集团的主要骨干和亲信占了相当大的比例。陈云、李富春、陈毅、徐向前、聂荣臻等老一辈无产阶级革命家虽仍被选为中央委员,但被排斥在中央政治局之外。

党的九大是“文化大革命”的一个恶果,对这次大会在党的历史上的作用,1981年十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》指出:“党的九大使‘文化大革命’的错误理论和实践合法化,加强了林彪、江青、康生等人在党中央的地位。九大在思想上、政治上和组织上的指导方针都是错误的。”它如同“文化大革命”一样,“不是也不可能是任何意义上的革命或社会进步”。

(责任编辑:徐 嘉)