“中国的河流——滔滔黄河”教学设计(湘教版)

2011-12-29陈慈颖

地理教育 2011年9期

一、课程标准

在地图上找出我国的主要河流,说出黄河的概况。

二、教学目标

知识与技能:知道黄河的源流概况(发源地、流经的省级行政区和主要地形区、注入的海洋、长度及形状等);知道黄河上、中、下游的划分,各河段的自然特征以及黄河开发利用的状况;懂得分析黄河“地上河”成因及治理黄河的关键;了解黄河现存的环境问题及治理办法;学会初步评价黄河“利”与“害”。

过程与方法:课前给予学生“导读提纲”,让学生学会利用资料、图片进行自主阅读学习,教师就学生阅读中提出的问题讲解、答疑;通过小组合作学习,检查小组成员自主学习的效果;通过小组合作讨论,培养学生探究问题和共同解决问题的能力;通过探究实验,引导学生观察,得出水土流失的影响因素并提出解决措施;通过动画演示、视频欣赏等直观化教学,引导学生解释黄河下游“地上河”成因、危害并提出综合治理方案,学会综合分析区域地理特征的能力;通过课堂教学过程中读图、绘图的训练,增强学生空间方位感和读图能力;通过当堂作业训练,及时落实巩固本节课的知识点,提高课堂效率。

情感、态度与价值观:在对黄河“利”与“害”的分析中,培养学生科学辩证的观念;通过世界上最难治理的河流——黄河的学习,培育学生民族自豪感、时代责任感和科学的态度;通过对黄河灾害的原因分析,使学生认识到保护生态环境的重要性,树立忧患意识、人地协调观念和可持续发展观念。

三、教学重难点

重点:黄河的源流概况和开发利用所取得的成就;黄河下游“地上河”的成因及其治理措施。

难点:黄河下游形成“地上河”的原因及其治理措施。

四、课前准备

导读提纲;多媒体课件;学生模拟实验材料:两个水桶,两块用木板垫着的土(一块是疏松的沙土,另一块是上面有草皮覆盖的土),两个水杯。

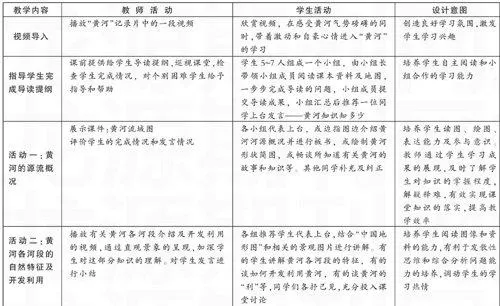

五、教学过程

“本文中所涉及到的图表、公式、注解等请以PDF格式阅读”