“区域环境问题与发展”内容详析

2011-12-29付申珍

地理教育 2011年9期

一、知识构建

《普通高中地理课程标准(实验)》提出:以某区域为例,分析该区域存在的环境与发展问题,诸如水土流失、荒漠化等发生的原因,森林、湿地等开发利用存在的问题,了解其危害和综合治理保护措施。

从“标准”的内容要求看,包括三个方面:一是“区域环境与发展问题”,即以某区域为实例,分析该区域存在的环境问题(生态破坏和资源开发利用存在的问题)和因此阻碍区域发展的问题;二是“环境问题的危害”,即在分析和了解问题发生原因的基础上,了解其危害;三是“综合治理保护措施”,即如何综合治理保护环境,以缓解或防治环境问题。

从教材的知识内容看,各版本教材对本条“标准”的阐释既基于其基本要求,又各有不同的理解与拓展。总体来说,人教版和湘教版的内容比较详细,涉及荒漠化、森林和湿地资源问题等几种环境问题的典型案例分析,而中图版仅选用水土流失方面的典型案例进行详细分析。

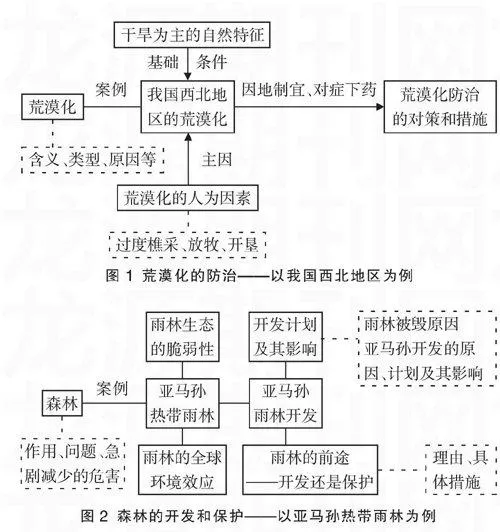

根据本条“标准”的本质特征,以“人教版”教材为例进行知识建构如图1和图2。

二、目标导航

知识与技能:了解荒漠化、水土流失的含义、主要分布区和危害,森林的作用、现状和减少的危害以及雨林开发的背景和原因,湿地的含义、分布和价值;理解水土流失、荒漠化等发生的原因,雨林的环境效应和脆弱性,湿地开发利用中存在的问题,了解其综合治理措施。掌握阅读、分析、运用相关图表数据的技能,分析区域环境与发展问题及主要对策的一般方法。

过程与方法:通过阅读地图说明西北地区、黄土高原的位置,学会描述其范围,培养读图能力;通过对“三北”防护林体系建设工程、国家政策的了解,引导学生多向思维,推导对策措施,培养学生理论联系实际、综合分析问题的能力。通过活动分析雨林环境效益问题、讨论雨林开发与保护的措施、讨论洞庭湖湿地资源重要价值和湿地资源的利用和保护等,提高获取、整理地理信息的能力,分析、解决问题能力以及知识迁移的能力。通过对区域环境问题与发展典型案例的分析、合作探究学习,培养学生的合作意识和探究能力,学会进行案例分析,培养形成知识、总结方法及方法迁移的能力。

情感、态度与价值观:结合案例分析和讨论,激发探究地理问题的兴趣和动机,培养尊重客观事实、科学态度和精神;了解荒漠化、水土流失、森林减少和湿地破坏等的危害,增强生态环境忧患意识;认识保护森林、湿地等自然资源的重要性,树立合理利用自然资源的意识。通过对西北地区荒漠化、黄土高原水土流失治理策略和考察,使学生建立攻克难关的信心,树立发展经济与保护环境的人地协调发展观。

三、重难疑点

1.教学重点分析

西北地区荒漠化的原因、危害、防治对策和措施(人教版、湘教版)。本课标所探讨的荒漠化主要是土地沙漠化。造成荒漠化的自然原因有气候干旱(基本条件)、地表物质疏松(物质条件)、大风日数多且集中在冬夏干旱季节(动力条件)、气候异常(主要自然因素)等;而主要人为原因是不合理的生产活动,破坏地表植被,如过度樵采、放牧、开垦等;此外,在干旱、半干旱地区,由于不合理利用水资源造成内陆河流量减少,甚至断流,致使农田得不到及时灌溉,从而使土地风蚀沙化。自然原因是荒漠化的基础,当今人为因素加快甚至主导了其发展进程。荒漠化是全球性的灾难,其危害有:土地退化、沙化,土地生产能力持续下降,导致食物短缺;流动沙丘威胁水库安全,埋没村镇、交通、水库、良田;造成巨大的经济损失,许多村庄、铁路、公路、水库以及灌渠等受到风沙的威胁;影响人们的生活,为沙尘暴提供了充足的沙源,恶化了生存环境等。对荒漠化的蔓延要以防为主,保护并有计划地恢复植被,重点治理已遭沙丘入侵、风沙危害严重的地段,因地制宜地进行综合整治。主要对策和措施有合理利用水资源、利用生物和工程措施构筑防护林体系、调节农林牧用地之间的关系、采取综合措施多途径解决农牧区的能源问题、控制人口增长等。

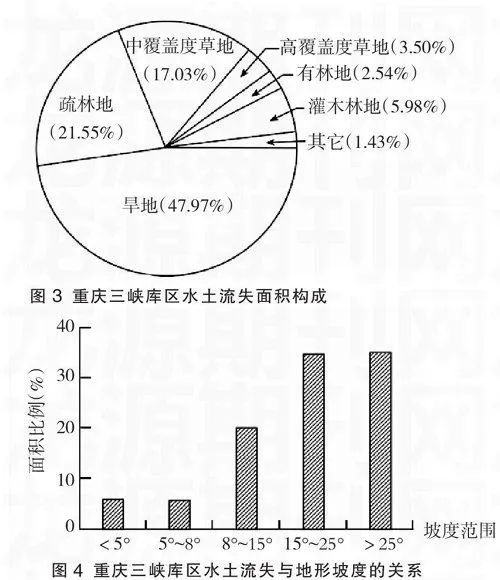

黄土高原水土流失的成因、危害和治理措施(中图版)。通过阅读黄土高原地形图,分析其位置、地形、气候等可知,造成黄土高原水土流失的自然原因有:地貌形态的不稳定与黄土易侵蚀性,降水集中且多暴雨(动力条件)、植被稀少等;主要人为原因有:破坏地表植被和不合理利用土地资源(过度开垦、过度放牧、乱伐树木、开矿、无计划地修建窑洞等)。分析中应突出人地矛盾是造成本区域水土流失的本质人为因素。关于水土流失的危害可从对流出地和流入地两方面来看,主要有:破坏土壤肥力,造成农业减产;加剧沟壑发展,威胁工矿交通设施安全;造成生态环境恶化;淤积江河湖库,加剧洪涝灾情;影响水资源合理和有效利用。由于人为因素是形成现代水土流失的主要原因,只要人类控制和改善自己的行为,并采取一定的措施,水土流失是可以治理的。其治理措施有生物措施(主要是植树种草)、工程措施(兴修水库、打坝淤地、修建水平梯田等)、小流域的综合治理等。

森林开发利用存在的问题、危害,雨林的全球环境效应,雨林生态的脆弱性,雨林被毁的原因和保护措施(人教版)。森林开发利用存在的问题,主要是过量地采伐,砍伐速度大大超过森林的生长速度,致使大片天然林区变为林木稀少之地,甚至逐渐变为荒漠;过度砍伐森林可使局部地区气候发生变化,如降水量的减少等,全球气候失调,导致水土流失和土地荒漠化加剧,生态环境恶化、自然灾害频发,许多动物失去了栖息地,生物多样性锐减等。森林的保护和合理开发利用主要是加速造林绿化,在提高森林覆盖率的同时,提高森林质量;建立森林资源监测系统,逐步建立适应市场经济条件的森林资源监督管理体系。雨林的全球环境效应是多方面的,如调节全球气候影响碳氧平衡,促进全球水循环、调节全球水平衡,世界生物基因宝库等。雨林生态的脆弱性,表现在淋洗作用强、土壤养分含量少、雨林植被被毁雨林生态系统很难恢复等。雨林被毁的直接原因是人类的开发,主要包括商业性伐木、开辟大型农牧场、过度的迁移农业和采矿、修路、城镇建设,其根本原因是人口增长和贫困导致发展需求。保护雨林的措施有“三保二设一结合”,即提高公民环保意识、建立自然保护区、鼓励保护性的开发方式,设立国际基金、加强雨林缓冲区的建设,森林选择性采伐与更新造林相结合。

湿地的重要作用,湿地利用中的问题,湿地的综合治理和保护(湘教版)。湿地具有巨大的环境调节功能和生态效益,在提供水资源、调节气候、美化环境、涵养水源、调蓄洪水、净化水中污染物质、保护生物多样性、众多鸟类的栖息地等方面发挥了重要作用。湿地开发利用中存在的问题,主要是围垦滩涂、湖泊,把沼泽湿地改建为鱼塘、虾池,过度捕捞水生动植物、任意排放污染物等,使滨海滩涂、湖泊、天然沼泽湿地面积不断缩小甚至消亡,水生动植物减少,水污染严重。可以通过建立自然保护区、立法管理、严禁盲目围垦、退耕还湖还沼、有计划地休渔、禁止捕杀珍稀动物、合理利用水生植物控制环境污染、发展观光旅游等措施保护湿地。

2.教学难点剖析

本课标所涉及的教学难点有:根据不同地区荒漠化形成的背景、成因和过程的差异采取相应的对策和措施;雨林生态的脆弱性;分析区域环境与发展问题的方法;正确认识人地关系,培养学生树立正确的资源观、环境观和可持续发展观。这是依据地理教学以人地关系为主线,追求可持续发展,“重视对地理问题的探究”等课程理念,本条“标准”要求而确定的。

不同地区荒漠化形成的背景、成因和过程是有差异的,如何挖掘其中存在的共性与差异性,针对不同的自然条件和外力作用性质等,因地制宜采取不同的整治措施,这是该课标涉及的教学难点之一。

关于“雨林生态的脆弱性”,难在理解上。一般认为,生物生产量及其丰富的热带雨林,应该是高级的生态系统,不会脆弱。其实经过仔细分析不难发现,有机质分解和养分再循环旺盛、长期高温多雨淋洗作用强,土壤一般很贫瘠,这个生态系统的养分几乎全部储存在地上的植物体内,植被一旦被毁,养分强烈淋洗而很快丧失,雨林生态系统就会很难恢复。

高二学生的认知水平虽得到了快速发展,但如何借助教材中精选的示范性案例分析以培养方法和运用原理能力,即能从个别到一般,掌握带规律性的知识和能力,学会学习相同或相似类型知识的基本方法等,对学生思维的综合性要求较高,是一个比较复杂的思维过程。因此,分析区域环境与发展问题的方法是教学难点。

情感、态度与价值观教育的层次有接受(初级)、顺应(中级)、确信(高级)、深化(最高)四个层次。正确认识人地关系,促使学生树立正确的资源观、环境观和可持续发展观,使学生将理论转化为自我要求、自觉行为,是有一定难度的。

四、教学建议

1.方法参考

案例教学法。地理区域要素的复杂性、空间性和关联性等特点,使区域地理案例教学呈现出更为明显的开放性特征,因此,在案例教学的过程中,应创造开放、民主、和谐的教学氛围,创设具有启发性、探究性、梯度性的问题情境,激发学生自主、合作、探究学习的兴趣和热情,引导学生走进案例认识典型,对案例内容进行分析思考、讨论交流,在沟通和合作中探求结论或解决问题,挖掘出案例所反映或体现的地理原理、思想和方法。区域地理案例教学的实质是“通过案例学习原理而非仅学习具体区域”,即借助教材中精选的示范性案例的分析以培养方法和运用地理原理能力,让学生能透析教材案例,提取内在规律,从个别到一般,掌握带规律性的知识和能力,举一反三,分析和解决其它类似的区域可持续发展问题。“地理课需要学会知识,更重要的是学会方法,形成思想”。

角色扮演法。角色扮演即运用戏剧表演