地理教育专业部门自然地理课程整合研究

2011-12-29白洁

地理教育 2011年10期

一、部门自然地理课程整合的背景

1.部门自然地理课程设置存在的问题

目前,我国高师部门自然地理课程在设置、课时比例、内容取舍等方面存在着条块分割、课时量大和部分内容重复设置的问题。部门自然地理课程独立设置、自成体系,在某种程度上割裂了自然地理环境的有机联系,不利于学生把握整体性规律。同时,课程门类众多、课时量大、部分内容重复设置,使学生产生厌倦心理,学习效果欠佳。

2.部门自然地理课程改革和发展趋势

20世纪80年代中期以来,随着“地球系统科学”思想和概念的正式提出,对自然地理各要素的综合研究已成为现代自然地理学发展的趋势。20世纪90年代以来,国外的自然地理课程更加强调系统性,试图从系统学的角度阐述人类赖以生存的地球表层自然环境,探讨人与环境的相互作用。目前,以地貌、水文、土壤、气候、生物等要素构建的部门自然地理课程仍是我国高师课程设置的普遍形式。这已经不符合国际上部门自然地理课程改革和发展的趋势。

3.国内部门自然地理课程整合概况

1998年以来,在原国家教委课程精简合并精神的指导下,部分高师院校着手部门自然地理课程整合工作,但有的缩减了课时量,淡化学科界线,突出部门自然地理主体知识结构,适当兼顾自然要素之间的关联性,具有可操作性,但实践中仍依赖部门自然地理学教材,内容编排顺序亟待深入研究;有的虽能实现内容和形式的真正融合,但课程局限于理论层面的探讨,不具成型的自然地理课程整合样式,缺乏实用性和全貌性的课程。

4.国外部门自然地理课程整合成果借鉴

20世纪90年代以来,国外的自然地理课程表现为突出强调系统性和环境性的趋势,试图从系统学的角度阐述人类赖以生存的地球表层环境,强调人与环境的相互作用。

二、部门自然地理课程整合的意义

1.优化部门自然地理课程结构

地理教育专业以培养合格的中学地理教师为己任,除地理专业类课程外,还开设教育类、教师职业技能类和实践类课程。部门自然地理课程门类众多,课时量大,部分内容重复设置,使师生均产生厌倦心理,教学效果欠佳。整合部门自然地理课程,优化课程内容,是提高自然地理教学质量的需要。

2.体现自然地理环境的综合性与系统性

自然地理学是研究自然地理环境的组成、结构特征、区域分异规律、形成与运行机制的科学,综合性、系统性是自然地理学的重要特征。传统的部门自然地理课程侧重于某一自然地理要素自身的研究,忽视了对人类活动与自然地理环境相互作用的研究。整合课程以人地关系为核心,关注自然资源的开发利用、自然灾害的防御和环境保护等问题,对学生进行资源、环境和可持续发展的教育。

3.适应基础教育课程改革与发展的需要

我国中学地理课程标准重视人地关系的研究,教学内容的设置不再维持各地理分支本身的系统性,而强调整个地理学科的系统性。地理教育专业部门自然地理分支过多、内容缺乏系统性和综合性的老模式,已不适应我国中学地理教学的新要求。整合部门自然地理课程,是适应基础教育课程改革和发展的需要,从而更好地为基础教育服务。

三、部门自然地理整合课程的确定

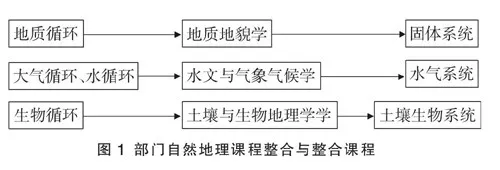

以自然地理环境中的四大循环为依据,按照固体系统、水气系统、土壤—生物系统的层次结构重构部门自然地理课程,构建地质地貌学、水文与气象气候学、土壤与生物地理学整合课程(图1)。

1.地质地貌学整合课程

地质学是研究岩石圈的物质组成、结构、产状、成因及其变化发展的科学,地貌学是研究地表的形态特征、成因、分布及其发育规律的科学,将这两门课程整合为地质地貌学,主要出于以下两点考虑。一是地貌为固体地壳的表面形态,与组成它的岩石有着密切的依存关系,两者共同构成岩石地貌复合体。二是内力作用造成地壳的水平运动和垂直运动,并引起岩层的褶皱、断裂、岩浆活动和地震等,这是构造过程。构造过程抬升到地表的物质,经历风化、输运、沉积等过程,形成各种地貌。地壳物质经过风化、输运、沉积、构造等过程,不断地从地表到地下,又从地下到地表进行着往复的循环运动,即地质循环。因此,以地质循环为基础,以地质作用为线索,将地质、地貌相关内容融合起来,分别介绍内力作用及其形成的地貌、外力作用及其形成的地貌,使知识系统化。

2.水文与气象气候学整合课程

气象气候学是介绍气候学的物理基础和天气基础,阐明气候的形成、气候带和气候类型的划分和分布规律以及气候变化和人类活动对气候的影响的科学。大气环流的研究是气象气候学的核心内容。水文学是研究地球上水的性质、分布、循环、运动变化规律,及其与地理环境、人类活动之间相互关系的科学。江河、湖泊、海洋、地下水是水文学的主要研究对象。这些水体通过蒸发、水汽输送、降水、地面和地下径流等水文要素的紧密联系,相互转化,不断更新,形成一个庞大的水循环动态系统,故水循环的研究是水文学的核心内容。水分循环系统是一个水文气象系统,它的蒸发、水汽输送、凝结、云雾和降水过程是气象学所研究的范围。而降水到达地面以后,入渗、产流、汇流、形成河川径流,则是河流水文学的研究对象。此外,还有湖泊水文学、沼泽水文学、冰川水文学和海洋水文学(海洋学)等。这些学科的研究范围几乎包括了所有下垫面的水文现象。大气环流的研究离不开下垫面的作用,而水文模型中的要素都少不了气象因子,因此,将它们整合为水文与气象气候学,将水循环、大气环流作为知识主线安排水文与气象气候学教学内容。

3.土壤与生物地理学整合课程

土壤以不完全连续的状态存在于地球表层(可称为土壤圈或土被)。生物是行星地球的特殊物质,生物的参与对土壤的形成至关重要。同时,陆地植物的生长离不开土壤。土壤—生物参与生物循环,是结合无机界和有机界的枢纽,对于能量的贮存和消耗、化学元素的迁移和积累,都起着重要作用。因此,将它们组合成为一种自然地理环境系统较为理想。将“水热条件差异—土壤形成及分布规律—陆地生物群落的分布规律”作为主线,安排土壤与生物教学内容。

四、整合课程内容结构构想

1.整合课程内容选择与安排的原则

注重人地关系的研究传统。人类活动的影响,随着人口不断增加和社会生产力不断提高日益强化,而其中盲目的活动造成了许多环境问题。由于这一原因,促使人们迫切地去探讨人类本身与其周围自然界的相互作用。自然地理学研究的一个重要方面,就是人类与自然地理环境的相互作用。人地关系主要体现在自然资源的利用、自然灾害的防御和环境保护方面,整合课程在内容选择和安排上应着重体现这些内容。

注重地域研究的传统。地域性是地理科学的灵魂。地表自然环境无论是气候、水体、植物群落、土壤的分布,还是资源、自然灾害的分布,都表现出很强的地域性。因此,需注重地域差异性和相似性的研究。地域性的核心问题是地域分异规律,内容安排应突出体现这一特点。

2.地质地貌学内容结构

以地质循环为基础,以地质作用为线索,将地质、地貌相关内容融合起来,分别介绍内力作用及其形成的地貌、外力作用及其形成的地貌,使知识系统化。课程内容包括四大部分。第一部分是地质循环与地质作用;第二部分是地壳运动、地质构造与构造地貌;第三部分是外力作用及其形成的地貌,如流水地貌、喀斯特地貌、风沙地貌、黄土地貌、冰川地貌、海岸地貌等;第四部分是矿产资源的开发利用及地质灾害的防御。其中,第一部分是基础,第二、三部分是核心,重点介绍地壳运动、地质构造和构造地貌及各种外力作用形成的丰富多彩的地貌,第四部分是提高和应用,探讨矿产资源的合理开发和利用以及地质灾害的防御问题。

3.水文与气象气候学内容结构

水文与气象气候学重点阐述水循环、大气环流和洋流如何分配地球上的热量和水分,地球上各种水体运动、变化和相互转化的规律,地球上不同气候的形成、分布以及人类活动对水环境和全球气候的影响等。水文与气象气候学作为地理教育专业的专业基础课程,它的基本任务是:通过实践,掌握水文和气象观测、气候统计分析的基本方法;掌握水循环的基本过程、影响因素、作用和效应,了解和解释陆地地表水、海洋水、地下水的运动、变化和相互转化的基本关系;掌握天气演变和气候形成的规律性,了解和解释不同地区的气候特征,明确气候资源及其地理分布;利用学习的规律,合理开发利用水资源,减少人类活动对水环境的不利影响;充分利用气候资源,减少人类活动对气候的不利影响,防御或减少气候灾害。

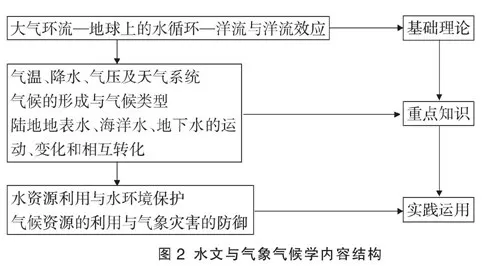

以水循环、大气环流为纽带,从其形成原理、运动规律和它们对热量、水分的配置等,将整个课程内容贯穿起来。按照加强基础、突出重点、强调实践的思想,课程内容体系建构如图2。

4.土壤与生物地理学内容结构

以生物循环为基础,以“水热条件差异—土壤形成及分布规律—陆地生物群落的分布规律”作为主线,安排土壤与生物教学内容。

课程内容包括四大部分。第一部分学习土壤与生物地理学基础知识,第二部分阐述主要地带性土壤和生物群落的形成、分布和性状,第三部分分析自然地理环境的综合性与差异性,第四部分探讨土壤与生物资源的开发与可持续利用问题。其中,第一部分是基础;第二、三部分是核心,按照“水热条件差异—土壤形成及分布规律—陆地生物群落的分布规律”的线索安排内容,突出自然地理环境的整体性和地域分异规律的学习;第三部分是提高和应用,探讨土壤和生物资源的合理利用和保护问题。四部分内容循序渐进,重点突出,遵循了关注人地关系、关注地域差异的传统。▲