形形色色的聚落景观与地理环境

2011-12-29谢守有

地理教育 2011年10期

聚落景观是人类社会最典型的文化景观类型,任何一种聚落形态的出现都与当地环境(自然环境与历史文化)密不可分。中国幅员辽阔、民族众多,聚落景观也类型多样、独具特色。

1.北方四合院——中原汉文化的典型代表(图1)

四合院是华北地区民用住宅中的一种组合建筑形式,主要分布于山西、陕西、北京、河北,尤其以北京地区最为典型。院中的北房是正房,面北朝南,具有良好的采光条件,正房建在砖石砌成的台基上,比其它房屋的规模大,正房两侧通常有耳房;院子的两边建有东西厢房,是晚辈们居住的地方。在正房和厢房之间建有走廊,可以供人行走和休息。四合院的围墙和临街的房屋一般不对外开窗,院中的环境封闭而幽静。最简单的四合院只有一个院子,比较复杂的有两三个院子。富贵人家居住的深宅大院,通常由好几座四合院并列组成,中间还有一道隔墙。大门是开在南向中央,也有些开在东南方向。四合院的构成有其独特之处,院落宽绰疏朗,四面房屋各自独立,又有游廊连接彼此,起居十分方便。一家一户,住在一个封闭式的院子里,过着一种安逸、清静的日子,享受家庭的天伦之乐,自然有一种令人悠然自得的气氛。

北方的四合院主要出现在平原地区,与宽阔整齐的地形,多蓝天白云的气候特点相呼应,同时也与古代的皇家建筑相协调,体现了一脉相承的儒家传统思想。同时与气候特点有密切的关系,北方地区冬季寒冷、夏季炎热,每年冬春季节多风沙,四合院保温、防寒、避风沙的功能更是十分明显。此外,四合院虽为居住建筑,却蕴含着深刻的文化内涵,是中华传统文化的载体。

2.黄土高原窑洞——陕北人的钟爱(图2)

窑洞是黄土高原的产物,陕北农民的象征。在这里,沉积了古老的黄土地文化。过去,一位农民辛勤劳作一生,最基本的愿望就是修建几孔窑洞。有了窑娶了妻才算成了家立了业。窑洞一般修在朝南的山坡上,向阳,背靠山,面朝开阔地带,少有树木遮挡,十分适宜居住生活。一院窑洞一般修3孔或5孔,中窑为正窑,有的分前后窑,有的1进3开,从外面看4孔窑各开门户,走到里面可以发现它们有隧道式小门互通。顶部呈半圆形,这样窑洞就会增大空间。窑洞的一般窑壁用石灰涂抹,显得白晃晃,干爽亮堂。

窑洞是黄土高原特有的建筑。深达一二百米、不易渗水、直立性很强的黄土,是窑洞这种聚落存在的物质基础;同时,黄土高原地区气候干燥少雨、冬季寒冷、木材较少等自然状况,也为冬暖夏凉、十分经济、几乎不需木材的窑洞,创造了发展和延续的契机。所以,到黄土高原地区的游客,一定要感受这沉甸甸的黄土文化。

3.福建客家土楼——中国古代建筑的奇葩(图3)

客家土楼是东方文明的一颗明珠,是中国古建筑的一朵奇葩,它以历史悠久、风格独特、规模宏大、结构精巧等特点独立于世界民居建筑艺术之林。土楼属于集体性建筑,其最大的特点在于其庞大的单体式建筑。大型圆楼直径可达七八十米,高五六层,内有四五百间住房,可住七八百人。土楼是完全以土作墙而建造起来的,呈圆形、半圆形、方形、四角形、五角形、交椅形、畚箕形等,各具特色,其中以圆形的最为引人注目,当地人称之为圆楼或圆寨。

客家人原是中原一带汉民,因战乱、饥荒等各种原因被迫南迁。因此,每到一处,本姓本家人总要聚居在一起。这样也就形成了客家民居独特的建筑形式——土楼。所以御外凝内大概是土楼功能最恰当的总结。土楼除具有防卫御敌的奇特作用外,还具有防震、防火、防盗以及通风采光好等特点。由于土墙厚度大,隔热保温,冬暖夏凉,也完全适应当地的气候特点。

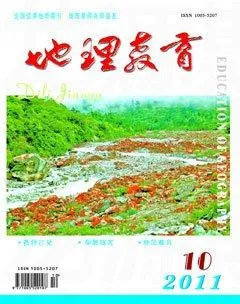

4.西双版纳竹楼——傣族人的幸福家园(图4)

西双版纳盛产品种繁多、质地良好的竹子,易于供用户就地取材。竹楼用的竹料很多,仅大柱子小柱子、就要用几十根,有的还要用百根之多。竹楼,名副其实,它的梁、柱、墙板以及连接各部分用的篾钉、楔子及其它所有部件,全部用竹料制成,用以组合连接成完整的竹楼。

傣家人精心设计建成的竹楼,既别致、美观,又很实用。傣家竹楼的整体,不仅样式美观,而且结构合理、坚固,布局得当。特别是夏季,通风凉爽,最适宜于西双版纳多雨、炎热的天气。而且,楼分为两层,人住上层,可避免或减少受毒蛇、毒虫的侵袭,楼下便可用来饲养鸡鸭牛羊家禽畜,还可堆放杂物,存放常用的农具等。

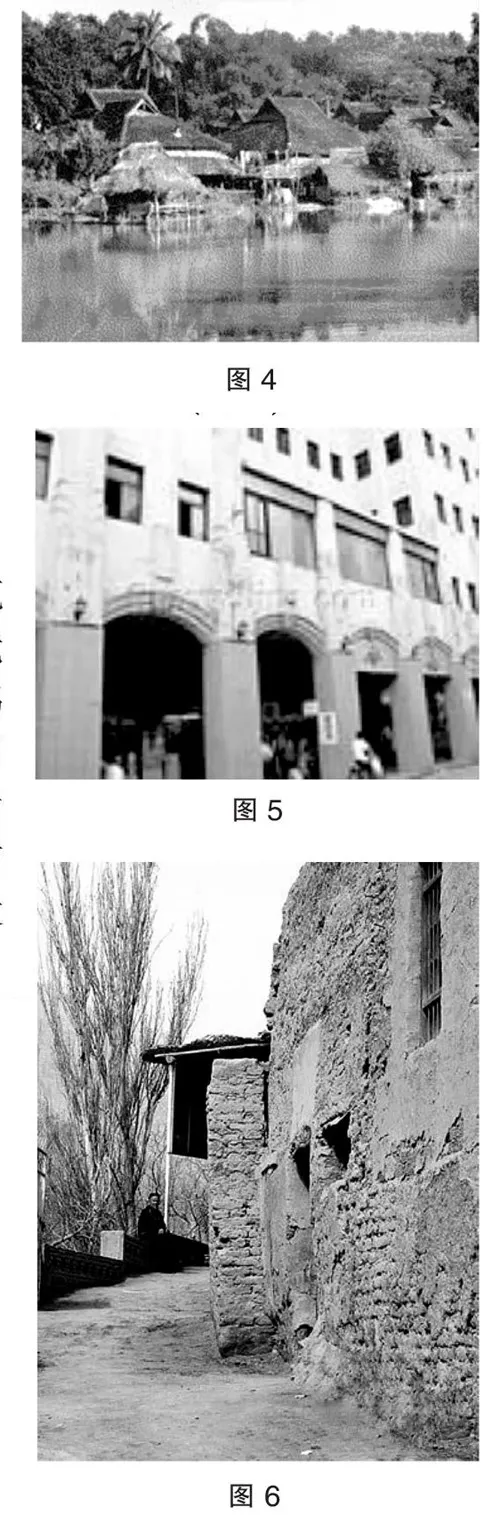

5.华南骑楼——中西合璧的产物(图5)

“骑楼”是岭南建筑形式在特定的历史环境下创造的一支奇葩。“鸦片战争”以后,广州、厦门等沿海口岸开放,商贸活动空前活跃,传统的店铺形式不再适应不断扩大的商贸活动规模的需要,极需适应当代商业活动的新式店铺形式。根据岭南日照时数长、湿热而多风雨和夏秋台风频繁的气候特点,在传统的“障空补缺”和“以廊道以蔽风雨”建筑工艺手法的基础上,模仿、吸收、借鉴西洋建筑“洋楼”的形式、技术、构造和装饰精华,进行再创造,逐渐形成别具一格的骑楼建筑。这种建筑的特点是楼房与楼房之间,跨人行道而建,在马路边相互联接形成自由步行的长廊,长可达几百米乃至一两千米以上,这就是近代典型的商业建筑,骑楼一般分楼顶、楼身、骑楼底三部分。

广州有“五月天,孩儿脸,说变就变”之说,因而“骑楼”正好适应岭南的亚热带气候特点,骑楼为行人遮风挡雨,防止烈日暴晒,方便顾客自由选购商品,又扩大了使用面积,其商业实用性更为突出。

6.吐鲁番土拱——“火洲”里的天然凉房(图6)

吐鲁番素有“火洲”之称,然而一到夜晚,气温骤降,为了适应这种气候特点,当地建造的土拱很好地解决了昼夜温差大的问题。这种房屋墙体很厚、房屋高大,前墙上开较小的窗户,屋顶用拱顶或平顶,或里面是拱,外面是平的。从里面看,有些类似于现代的冷库。这种住宅,白天可以最大限度地防止烈日的暴晒,降低室内温度;夜间则可以有效防止室内散热,保持一定的室温,是吐鲁番地区农村的理想住房。

7.草原上的蒙古包——随时可以搬迁的房子(图7)

在辽阔的蒙古高原,寒风呼啸,大地点缀着许多白色的帐篷,它们就是蒙古包,即蒙古人所称的“格尔斯”。自从有蒙古族以来,人们就开始使用蒙古包。蒙古包呈圆形,四周侧壁分成数块,每块高1.6~2.0米、长2.5米左右,用条木编成网状,几块连接围成圆形,锥形圆顶,与侧壁连接。帐顶及四壁覆盖或围以毛毡,用绳索固定。西南壁上留一木框,用以安装门板,帐顶留一圆形天窗,以便采光、通风、排放炊烟,夜间或风雨雪天覆以毡。建成后的蒙古包高约2.5米,最小直径为3米多,大的可容纳数百人。

蒙古包具有制作简便、便于搬运、耐御风寒、适于游牧等特点,成为蒙古牧民的日常居所。以前的蒙古人大多是游牧部落,终年赶着他们的牛、羊、马寻找新的牧场。蒙古包可以打点成行装,由几匹马驮着,运到下一个落脚点,再重新搭建起来。▲