老就是好

2011-12-29牛国栋

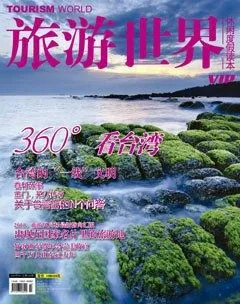

旅游世界 2011年3期

台湾文化华洋杂糅,风情南北交融,而最让我印象深刻的,是岛内上下对中华文化的追寻、坚守、传承、创新与发展。

古早味,散发着浓郁的文化乡愁

台湾与大陆同宗同文,但在语言上还是有一定的差别,比如单车与自行车,幼稚园与幼儿园,网路与网络,数位与数码,动线与路线等等,各有各的说法,各有各的道理。最要命的是“窝心”一词,用字一样,而两地的词意却正好相左。大陆人说窝心,指的是委屈或郁闷,而台湾人说窝心,是十分开心的意思,你若不了解语言上的这种差异,有时可能会产生些小误会。究其原委,既有方言的差异化,也有几十年两岸阻隔造成的原因。

说实话,去台湾之前还真不知啥叫“古早味”,到了台北,当地的朋友带我到一家名叫“砖窑”的餐厅,餐厅的装饰与陈设都很怀旧,老锅灶、老食品罐、老电扇、老电影海报……而经营的餐食则称之为“古早味”,我自然诧异地问个究竟,经朋友介绍,我才觉得这个词儿用得有意思,也很贴切。

“古早味”是闽南语常用的词汇,指的是餐饮中的一种古老的风味,或者说是从前的风味,大致等同于大陆上常用的“传统风味”一词。即根据旧时的烹制方法制作出来的传统风味食品,包括大菜、小吃和饮料等。台湾人早年生活穷困,饮食也很简单,食物以腌渍的手法居多,菜脯、竹笋干、咸菜、猪油拌饭都能随手变为美味。而这种简单的料理做法影响到今天台湾美食,但却在代代传承的祖传秘方中,增加了近乎苛刻的精选食材、精雕细琢的手工制作。就连1958年在台北创立的“鼎泰丰”小笼蒸包,也是江南小吃的典型遗存,那种“古早味”历经半个多世纪也依旧不改,让我们大陆人吃出些老上海和小苏州的感觉。而1963年创立于台北的永康牛肉面,则是典型的川味汤面做法,花生豆、黄瓜条等所配小菜也是巴蜀风格,就连那简易的铺面也是浓浓的“古早味”,令我虽身在海峡的那端,却绝少有陌生之感。

诚然,在现代社会文明的加速发展和中西文化的巨大撞击下,旧时的传统流失了许多,人们曾经的记忆随着物化的逐渐消失而变得模糊。而“古早味”这类久远的味道“顽强地”流传至今,反而变得鲜活而彰显着个性,不仅成为过往年代的“文化标本”,更是文化品牌、文化软实力的具体体现。这无疑反映了经济发展到现阶段,文化的特色、坚守、传承与发展自然成了有识之士的必然诉求。在台湾,不仅餐饮业大兴“古早味”,包括文学、音乐、美术、建筑及展览展示各个领域,“古早味”都大行其道,怀旧风潮一浪高过一浪。

早在1982年,在美国纽约浪迹多年的罗大佑回到台湾,出的第一张专辑《之乎者也》的第一首主打歌《鹿港小镇》便极具“古早味”。歌中唱到:“假如你先生来自鹿港小镇,请问你是否看见我的爹娘?我家就住在妈祖庙的后面,卖着香火的那家小杂货店……” 他又唱,“台北不是我的家,我的家乡没有霓虹灯。繁荣的都市过渡的小镇,徘徊在文明里的人们。听说他们挖走了家乡的红砖砌上了水泥墙,家乡的人们得到他们想要的却又失去他们拥有的。门上的一块斑驳的木板刻着这么几句话:子子孙孙永保佑,世世代代传香火”。他的可谓振聋发聩的歌声犹如一声声呐喊,在当时的台湾岛上引起了很大的波澜。他虽是一位歌者,却代表着一大批有识之士对现代化的进程中城市急剧膨胀,古老文明渐渐逝去所表达出来的迷茫、无奈、伤感和思考。

而在两岸四地及全球华人社会影响力更为巨大的邓丽君,其歌曲《小城故事》、《小村之恋》、《又见炊烟》和《原乡人》等等,虽无罗大佑式的批判精神,却以更加委婉和浪漫的抒情方式,讴歌了质朴与传统中的生活状态和人性光芒,表达了与罗大佑同出一辙的“文化乡愁”。

剥皮寮,恋恋老街的旧日风华

如果说三十年以前的罗大佑还被认为是“愤青”和叛逆的话,今天的台湾,有很多人和他走在了一起。一些越来越少见的老建筑、老街区,也被台湾人当做传家宝收藏、保护和利用起来,从而成为台湾的一种文化现象和时代风潮。剥皮寮的保护、开发和利用就是一个成功的例证。

剥皮寮,是台湾台北市的一个老街区地名,剥皮寮不仅听起来有点怪异,来历也众说纷纭。流传较广的说法是清朝时期由福州商船运进杉木,在此剥去树皮而得名。

剥皮寮街道不长,仅三四百米,宽约3米,蜿蜒两侧的多是一二层高的砖木结构房屋,红砖映衬黑瓦和深褐的木门、木窗。这里既有清代街屋、精致日式洋房,还有闽洋融合混搭的骑廊建筑。诸如茶馆、表店、私塾、米铺、浴室、理发店、照相馆、旅馆、医院、报馆等店铺一应俱全,有些都是老字号,像长寿号茶桌仔、秀英茶室、日祥旅社、宋协兴米号、怀安医院、太阳制本所等等。1996年,台湾导演侯孝贤的故事片《恋恋风尘》就在剥皮寮“太阳制本所”取景,诗意镜头,写意风格,惊鸿一瞥地留住剥皮寮的风华。如今,时光的打磨使这些建筑斑驳颓然,一派古旧气息。置身于此,恍如隔世。

老街自然少不了故事。街道中间原有座私塾,一侧的墙壁上写着这样的话“犹得敲侧八九丈,纵横数十步,榆柳三两行,梨桃百余树。拨蒙密兮见窗,行敲斜兮得路。”戊戌变法后,章太炎遭清廷通缉南渡台湾后,在这里避难居住,度过短暂的时光,并在此写过十几篇文章。而上述文字则是章太炎抄录自南北朝时期庾信的《小园赋》。老街因此与这位国学大师结缘。

据台北地方史研究者说,剥皮寮老街得以保存可以说是阴差阳错。剥皮寮紧挨着在当地十分有名、在校生曾逾万人的老松小学,早在1945年政府就将剥皮寮列为校舍预定地。1988年,台北市政当局进行剥皮寮土地征收,直到1999年6月16日,剥皮寮才进行清空,住户迁离。因为当局行动迟缓,让台北文史工作者有机会呼吁政府保存剥皮寮老街,最终推动剥皮寮古街历史风貌维护计划的实施。

把古老的文化,变更为现代的时尚

2003年8月,台北市教育当局成立剥皮寮古迹保护再利用经营团队——台北市乡土教育中心,并从2004年开始,斥资3.4亿元新台币,将这里整旧如旧,建设成历史文化街区,2009年8月,剥皮寮老街整修工程竣工。

在这条既保留原汁原味又赋予了很多新意的老街上,“台北市乡土教育中心”无疑是一抹亮色。中心内利用改造后的老房舍,设有教育空间、展示空间、公共服务空间、行政空间和收藏空间。仅教育空间里,就有形式多样的寓教于乐的陈列及游戏设施,如老民宅、老课堂、老教具、老课本、人力车、老收音机等等,供儿童们在玩乐中了解老街的过去。我来时就看到不少来来去去的小学生乃至托儿所的孩童,在老师或家长的引领下津津有味地参观。

一些如老旅社、老照相馆、老西药店、老餐馆、老杂货店还是过往的铺面,当年门上的牌匾,墙上的广告虽已褪色却依稀可见。尽管大多不在经营,只是复原陈列,留给人们的依然是身临其境的感觉。一些时尚男女更是将这里作为了拍摄婚纱和艺术照的外景地,把老迈的街区装点得新意盎然。

这里的经营团队利用这些展示空间经常举办各类展览展示活动。开街时,这里举办了“剥皮寮艺条通·古街文化节”,在此进行文化与艺术、传统与创新的对话,将隐没在蜿蜒巷弄的传统人文及景观变迁的历史见证,透过艺术文化展演、主题讲座、艺术导览培训等教育活动,赋予崭新的历史使命。2010年9月,剥皮寮老街修复开放一周年,推出艋舺兴百工起“福虎生丰 开工大吉”特展,展示台湾老品牌区、产业区与工艺区,将百年传统的铸字工艺、金银楼、传统饼铺、纸糊店、香铺等传统文化一一再现。而“翻开老相簿——剥皮寮影像记忆展”则更勾起了老街上的原住民的难忘记忆。此外,这里举行的“混搭——台北当代艺术展”等,也都受到了业内外人士的广泛关注。

台北文化当局为推广剥皮寮可谓煞费苦心,资助电影《艋舺》在此拍摄就是一例。不想电影一炮而红,2010年春节前首映,台湾本地票房超出《阿凡达》近三倍,最终票房达到2亿多新台币。拍摄结束后,台北市“文化局”斥资400万元将已搭建完成的拍摄场景予以保留与强化,以实际行动鼓励本土电影“在地拍摄”,并推动万华区的文化旅游产业。正式开放一年多来,已吸引了近百万人次参观,短时间内成为台北最著名的景点之一。很显然,剥皮寮不但是老台北、老艋舺的历史缩影和文化地标,更成为当下台北时尚文化的创意园区。

不只是剥皮寮,在台湾,这样的历史文化街区,或者说是文化创意园区还有很多。像南台湾的高雄港将码头上废弃的仓库、厂房改作展览馆和画廊,成为人们,尤其是那些可爱的孩子们进行美育的好去处。在鹿港、在宜兰,也都有些类似的地方,让人们仿佛穿过时光隧道,去追忆、想象或凭吊台湾的旧日风华。