“小蜜蜂”谭进的摄影追求

2011-12-29付玲

摄影世界 2011年4期

绰号的由来

熟悉谭进的人都知道他绰号“小蜜蜂”,这名儿究竟是谁起的已经无从考证。

“9号楼”是新华社的内部招待所,建于上世纪80年代中期,来自天南海北的国内分社记者到总社来,都聚住此地。在发稿技术手段还不那么先进的年代,对一些时效性不很强又比较重要的稿件,分社记者会亲自送到总社,一可以节省邮寄时间,二可以当面和编辑沟通交流、讨论改进方式。

摄影记者出差都带着相机,一般不与陌生人合住。而摄影记者又喜欢扎堆,在总社遇见熟悉的同行,大都愿意合住。一位记者曾和我讲过他和谭进“同居”的经历:1996年他来总社,在9号楼登记入住时,听服务员说浙江分社谭进刚住进来,房间还有一个床位,他同意合住。登记完上楼打开房门,见谭进正在摆弄相机。一眼望去,两张单人床、一张桌子还有窗台上,都码着一排排的照片。谭进见有熟人来了,兴奋起来,大嗓门喊道:“怎么是你!什么时间到的?快进来快进来,看看我的照片!把你认为好的挑出来!”

接下来的几天里,谭进从早到晚没事就扎进照片堆里,所言除了照片还是照片,有空还把相机、镜头逐个拿出来反复擦试。他带来了好几组照片,因为一个专题不能发太多张照片,拿掉哪张都像割他的肉,谭进为此大伤脑筋,反复挑选、组合,还要不断请同行提供意见。这可把和他“同居”的人给折磨坏了:晚上人家刚打开电视,他就给关上,要跟你说照片,说选题……

谭进心无旁骛,一心想着发稿、成天念叨照片,活像只嗡嗡叫的“小蜜蜂”,估计他的绰号就是这么来的吧!

大学生 发烧友

谭进个头不高、嗓门很大。他1960年出生在杭州,父母都是浙江大学化工系老师。初中时他数理化非常好,还喜欢美术,经常为学校出黑板报。1976年他中学毕业,当时杭州还实行上山下乡政策,如果一家两个孩子,就要一个下乡、一个留城市。谭进兄弟俩,他哥哥下乡了,他16岁初中毕业后,就待业在城里找工作。1978年谭进参加高考,侥幸上了录取分数线,但他坚信自己还能考得更好,就放弃了填报志愿,在1980年以高分考入广州华南理工大学自动化系自动控制专业。受“文化大革命”影响,社会上流行“学会数理化,走遍天下都不怕”的说法。但是,他不愿意在父母身边读书,就报考了广州华南理工大学,那也是他妈妈的母校。

广州是个开放比较早的城市。大学二年级时,班里有同学有照相机了,从小喜欢美术的谭进开始向同学借海鸥S205相机玩,没想到一玩就成了摄影发烧友,作品不断出现在校园橱窗里。

1984年大学毕业,谭进被分到杭州自动化研究所,而他对研发的兴趣越来越小,对摄影却持续升温,高烧不退。第二年他的摄影作品《夏天的经历》、《生命与瞬间》同时获得全省影展资格,谭进也被吸收到浙江省摄影家协会。

1987年,经浙江省摄影家协会推荐,谭进调入浙江画报社任摄影记者。在画报社工作期间,他主攻贴近百姓生活的纪实摄影专题,并为自己的照片稿配写文字稿。他注意人际沟通,尊重采访对象,拍摄专题时一般都尽可能等旁人熟悉并接受自己后再正式开拍,这样交朋友式的采访往往使他的照片具有浓郁的人情味和现场感。谭进说自己是“低姿态采访、高标准发稿”,这种当时养成的工作方式一直延续至今。

在画报社,谭进首推《浙江现代文化名人》专栏,拍摄了艾青、常书鸿、沙孟海、苏步青、谈家祯和谢晋等20多位大师的珍贵影像。不久后,他的作品获国家级影展资格,谭进也加入了中国摄影家协会。

1992年11月,经新华社浙江分社老摄影记者卢鸣、蔡志培介绍,他以一大摞在画报上发表的专题稿作为业务档案,通过了浙江分社和总社摄影部的审核,调入分社任摄影记者。

对摄影有使不完的劲

成了新华社记者,谭进感觉有做不完的稿子、使不完的劲,不到三年就几乎跑遍了浙江大地。

90年代中,我曾和谭进一同到横店的影视基地采访,目睹了他的采访作风。

谭进是一个慢节奏的人,到一个地方住下来,嘴里说着“这个地方不错吧,环境好,我们慢慢来”,然后就开始找人聊天,天南海北,看似不着边际地聊,实际是在找线索,找关系。和谭进交谈有时很“费劲”,他的语速快,嗓门大,不论采访对象是谁,他似乎都能很快进入状态,刨根问底。

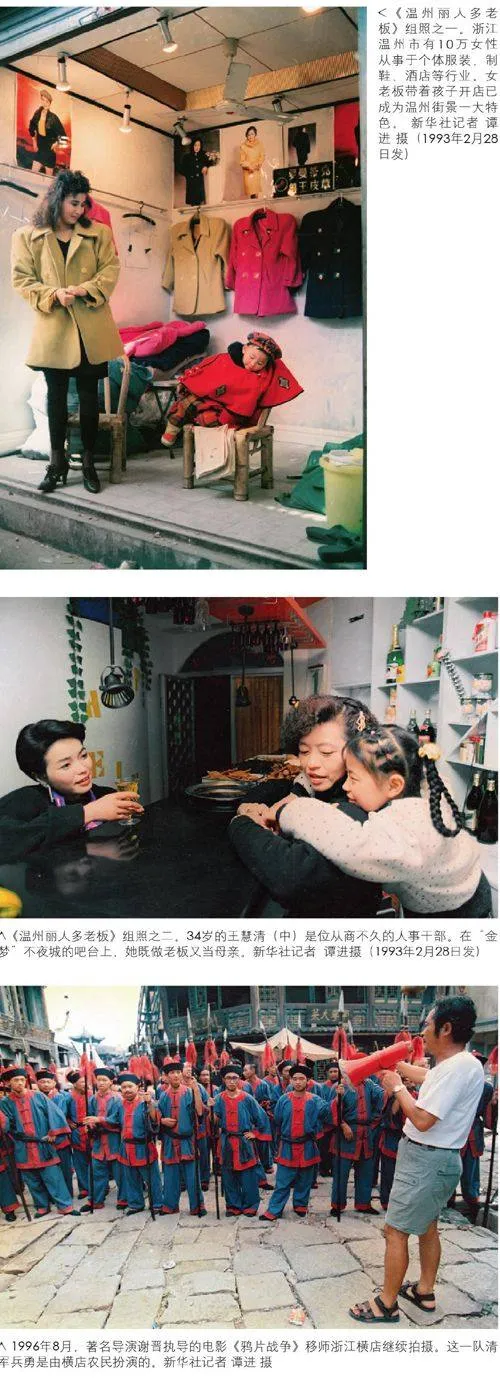

进分社不久,针对浙江经济发展大省的特点,谭进关注经济大潮中的浙江人,完成的《温州丽人多老板》(1993)、《鱼米之乡新粮王》(1998)、《留日硕士归国种瓜菜》(1998)等专题,因选题新颖、形象生动而被海外报纸以整版画刊采用,深得摄影部编辑好评。他也很快成为摄影部拍对外专题的“铁杆”人物,编辑们有了新的选题,都纷纷找他“干活儿”。

从此他经常与摄影部对外组的编辑隔空大谈稿件,电话一旦打通很久都不挂,这位全力投入摄影报道但又成天嗡嗡叫个没完的“小蜜蜂”,让大MMClDCHVB3ddsFUeMjyHOQ==家又是欢喜又是烦恼。

1996年他通过横店影视城的关系,跟随谢晋的摄制组采访了《鸦片战争》、《定海保卫战》;1998年11月他去采访《荆轲刺秦王》的拍摄,当时剧组一般不欢迎摄影记者,谭进开始只是离得远远地拍摄,人家开工他也开拍,甚至和剧组一起吃盒饭。后来导演陈凯歌听说他是新华社记者,看他拍的照片挺专业,人也低调,就默许了。时间长了,谭进和陈凯歌、张丰毅混熟了,陈凯歌就将他的军,说如果是朋友,春节就留在剧组里。谭进真就与剧组一起过了个春节。

像《荆轲刺秦王》一样,《鸦片战争》也是那个年代的大片。当时新华社记者对娱乐圈不太关注,甚至一些记者对演艺圈新闻不屑一顾,而谭进认为,在香港回归前,拍摄鸦片战争题材的电影,导演又是赫赫有名的谢晋,有着重要的历史意义……

也是90年代中,谭进的摄影报道进入高峰期:1996年他是新华社国内分社摄影记者发稿总量第一名,1998年是新华社国内分社摄影记者摄影部部级好稿量第一名,并在1998至2001年连续4年被摄影部评为“优秀摄影记者”或“国内新闻摄影报道先进个人”。当时分社领导很重视他,他也感觉自己为分社争了面子。

而为了这些,谭进每年在家的时间屈指可数,曾经连续三个年三十都没有和家人团圆。他的家人说,他每次出差十天半个月,回来都是疲惫不堪,一堆的脏衣服;这个人工作之余除了读书看报,就没有其他爱好,不唱歌、不蹦迪、更不管家。摄影就是他的全部!

有一年冬天的一个深夜,他家进了小偷,家人被吓得要命,事后要他要装防盗窗,他却说:“小偷已经来过了,以后就不会再来了!”

探索深度摄影报道

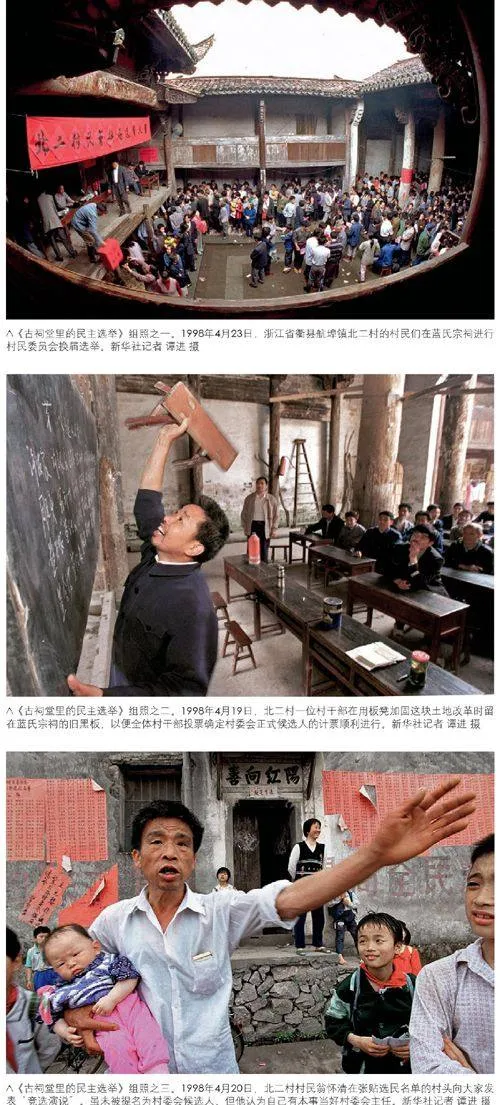

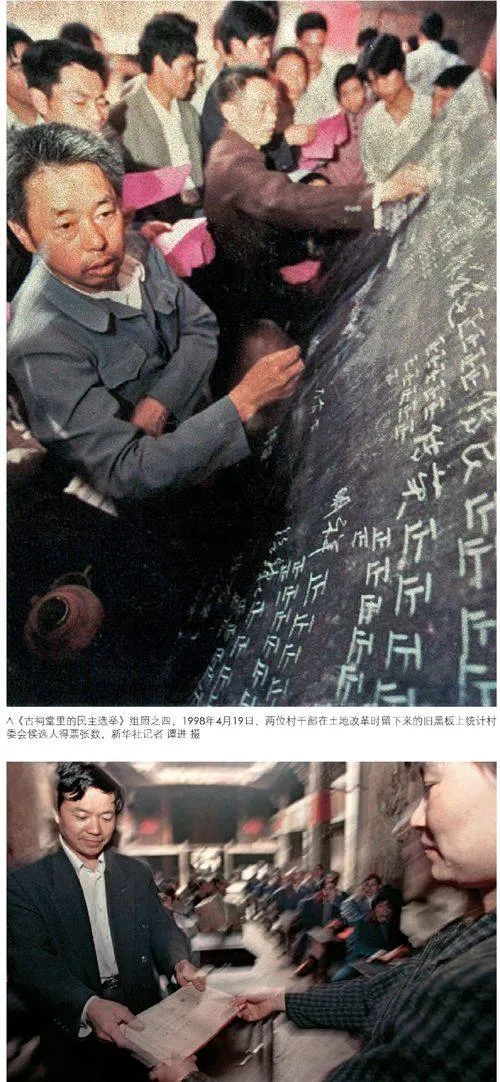

进入新华社近20年,谭进一直投入大量精力从事专题摄影报道,并努力探索如何将这种容易流于表面化的新闻组照拍成具有一定思想内涵的摄影深度报道。但他说,直到 1998年4月下旬,完成摄影专题——《古祠堂里的民主选举》时(后获1998年中国新闻奖),他才对摄影深度报道有了更深的认识。

1998年暮春时节,谭进到浙江西部的衢县采访当地村委会的换届选举。此前,他对农村选举一无所知。新华社摄影部对外组图片编辑在电话中说:“你要拍出一个有‘中国特色’的农村民主选举的全过程。”

来到衢县,全县农村的选举工作已在当地几百个村庄全面铺开。历时半个多月的农村选举要经过宣传发动、选民登记、推荐候选人、投票选举、公布选举结果、培训新班子等环节,程序性极强。

当时美国有线新闻电视网报道说:“中国有这样一种民主,是许多西方人根本想不到的。”那么,如何将西方人无法想象的民主形式拍得具象生动、深入浅出?谭进苦苦思考着,无意中从《衢县地方志》里看到一段关于当地畲族情况的记载,不禁回忆起自己前些年采访浙闽边界一带畲族村落的印象——偏远山区,农耕人家,社会经济发展相对滞后……由此他想到畲乡的民主选举会更有特点,就与县民政局的同志商量去几个畲族村看看。

他很快来到离县城最近的北二村,据说这个村是一位蓝姓畲族长老在800年前率族人从福建远迁至此建成的。

担任村换届选举领导小组组长的支书黄木古正在蓝氏宗祠内安排选举事项,谭进在后排找了个空位坐下。

这座占地1000多平方米的蓝氏宗祠始建于明崇祯元年(1628年),具有典型的明末建筑风格。其大门飞檐翘角,壮观雄伟,内厅的雕梁画栋也是村民的骄傲。古往今来,地处全村风水宝地的宗祠一直都是村里的政治文化中心。如今,历来由上级任命的村级领导将由村民们亲自选出,这无论对于蓝氏后裔还是他姓村民,都是一件隆重、庄严的大事。

耳边是黄支书的乡音,眼前是宗祠内厅精美的雕梁画栋,一种介于现实和历史间的感觉让谭进顿悟——这不正是典型的“中国特色”吗?村民们要是在这座封建宗法制度遗存的祠堂里举行民主选举,那会具有多大的历史跨度!

然而,因全村1117名选民住得分散,大家集中投票的误工费对村财政来说也不是小数目,黄木古宣布选举将采取流动票箱上门征选的方式。

谭进有些失望,但转念就去拜访住在宗祠附近的几家农户,以便找到几处能带上祠堂的拍摄点,同时确定采访流动票箱征选时应重点拍摄的人物。

通过与很多村里人接触,谭进了解到这个畲族村的民主选举不仅仅是一个单纯的农民参政议政行为,还与当地的经济发展、宗族文化等因素息息相关。

几千年来习惯了逆来顺受的中国农民一旦成为当家作主的选民,他们的心态是怎样的?为此,谭进用心揣摩,走访了许多农家,捕捉到不少生动的镜头:普通百姓跳出来自荐村官并发表“竞选演说”;村广播站站长怒闯村里为镇领导摆的饭局;县领导来征求群众对候选村官的意见,农家女大胆反映情况……同时,他也找到了投票时应该重点拍摄的一些人物,包括土改时期参加革命的老村长,为赶上选举专程从外地返乡的打工者,92岁高龄的想亲手投票的全村最年长的老太太……

转眼到了4月23日的选举日,天空突然下起了倾盆大雨。一早赶来督察选举的镇领导找黄支书等村干部们召开紧急会议,最后决定贴钱安排全体选民赴宗祠集中投票,以确保票箱和选票不被大雨淋坏、选举顺利进行。

这对谭进来说真是天公作美!随着熙攘的人流,他挤进蓝氏宗祠,看到平日足不出户的老农妇冒雨颤巍巍地赶来投票;一位文盲再三叮嘱旁人写上他看中的候选村官名字;老党员们悄悄躲到 “秘密写票点”填写选票……在5个多小时的投票计票中,谭进在1000多平方米的祠堂上下寻觅,除了悉心抓拍类似的典型瞬间,还一直寻找富有形象概括力的标题照片。当他把宗祠的飞檐翘角与村民们投票的热闹景象定格于同一个画面,他知道,这就是他要的意味深长的历史感和象征性了。

最后,北二村时任村委会副主任的蓝雨良获702张选票,百感交集地领到了村委会主任当选证。在这个人多地少的传统农业村,村民们希望懂经济的蓝雨良能够带领大家,更快地脱贫致富。

谭进说,拍这组照片,除具备“天时、地利、人和”的偶然因素外,依靠“调查研究”这一新华社的传家宝,兼顾理性思维和形象思维,他才详尽了解了新闻进程中的关节点,对报道主题的提炼、对新闻事实的开掘、对采访对象的关注都更深入。他又一次体会到,一个成熟的专题摄影记者不仅要勤于思考,善于调研,更要舍得时间成本,坚持“以新闻眼光做专题、用专题标准拍新闻”。

上世纪90年代,新华社从事对外报道的摄影记者在拍摄重要题材时,都被要求必须同时拍摄彩色正、负片,以便摄影部将稿件分别发往欧美图片社和海外纸质媒体。谭进当时同时使用两台各装有正、负片胶卷的尼康90X相机,但频繁变换机身的拍摄,还是让他眼睁睁地错失了不少精彩瞬间。这成为他长久的遗憾。

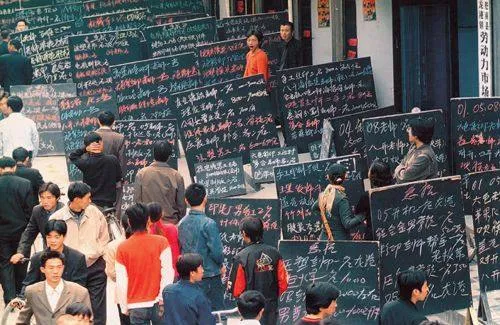

这些年来,谭进的经济类照片总给人很深的印象,比如《山民下山富得快》(1997)、《浙江龙港:农民城捧出15万个就业岗位》(2002)、《温州鞋在欧盟反倾销中走向转型》(2006)……我一直感觉谭进性格中有一种锲而不舍的执着,非常鲜明。他不断关注浙江发展中的新动向,任何消息到他手里他都一遍一遍打磨。他可以为一条稿子在一个地方转上十几天,可以连续几年为了春节发稿,大年三十也不回家……

我也听他说起过,从1998年起,他在浙江、山东、云南、湖南等地,对侵华日军细菌战的罪行进行过重点采样性调查,寻访并拍摄了100多位受害者,用文字、图片形式披露了有关历史。在他的作品中,有众多从日军暴行中死里逃生的耄耋老人,有曾被日本掳走的中国劳工,也有一些滇西抗战老兵。

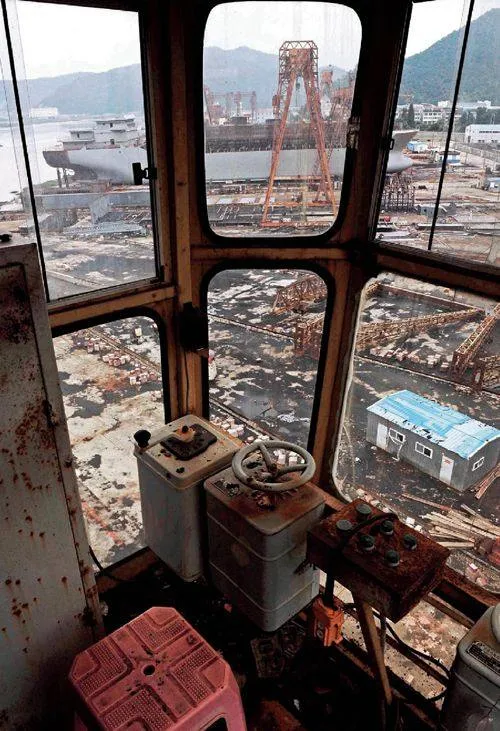

最近谭进到北京来,几年没见,和大家一起吃顿饭,几杯酒下肚,他又把笔记本电脑摆出来,让大家看他的照片,自己也开始兴奋地说:“昨天让陈小波看了我最近拍的烂尾船(《浙江台州“烂尾船”艰难驶出金融海啸》),她说有几张片子就像大片!……”

年届五十,谭进还这么执著,我有时真的很佩服他,但又不敢太夸奖他。有人说“不疯魔不成活”,“小蜜蜂”谭进对摄影已经近乎疯魔,他应该多投入自己的生活。

谭进也让我想起托尔斯泰的一句话:天才的十分之一是灵感,十分之九是血汗。

谭进简介

谭进,祖籍湖南,1960年生于杭州,1984年于华南理工大学毕业分配到杭州自动化研究所任助理工程师,1987年调入浙江画报社任摄影记者,1992年调入新华社浙江分社任摄影记者。作品曾获中国新闻奖。现为中国摄影家协会会员、高级记者、新华社浙江分社编委。曾参加1995年北京第四次世界妇女大会和1999年澳门回归摄影报道。

《“烂尾船”艰难驶出金融海啸》组照之二。2010年11月,在台州临海市一家民营造船厂,技术人员在一艘建造中的海洋工程船主机舱内安装主机缸盖罩壳。面对危机,台州许多民营造船厂主动接轨国家出台的《船舶工业调整振兴规划》,积极拓展国内船舶市场,并转型升级产品结构进军海洋工程装备市场,同时通过变造船为修船、出租船台收租金和开展海运服务业等方式寻找出路,很多企业已度过最艰难的“烂尾”困境。据国家工业和信息化部统计:2010年1至10月,中国船舶工业克服了国际金融危机带来的接船难、交船难等困难,继续保持快速发展,台州市造船完工量达220万载重吨,同比增长24.7%。新华社记者 谭进 摄

《“烂尾船”艰难驶出金融海啸》组照之一。2010年9月,浙江台州临海市一家民营造船厂工地,一座200吨起重量的造船龙门吊驾驶舱因停工已久而破败不堪,远处是一艘“烂尾”在船台上的西班牙船东订购的化学品船。从2008年10月起,国际金融海啸造成海外航运市场急剧萎缩,使浙江台州一些造船厂纷纷陷入严重的资金紧缺困境,至今仍有20多艘停工两年多的“烂尾船”无法重新开工。新华社记者 谭进 摄