《滚石》杂志——人像摄影的斗兽场

2011-12-29梁冰

摄影世界 2011年4期

商业人像摄影是摄影领域中竞争激烈的一个地盘,因为它不同于风光和纪实摄影,前者“东西”就摆在那儿,就看你会不会拍。后者如果没有什么惊天动地的大事,加之如今摄影的门槛又这么低,很难有所作为,甚至把自己养起来都不易。而商业人像摄影却不同于上两者,只要拍得好,拍得奇,拍得有创意,对路子,几乎不受时间地域限制,虽说不一定挣大钱,但活得潇洒,把自己供个小康什么的应该不成问题。

商业人像摄影的主要发挥领域是杂志封面,因为杂志的传播范围广,换人频率高,抓眼效果强,在地面上呆得久(不像电视一晃就没),所以顶级摄影师从来都不轻视这块阵地。一般说来,人像摄影要想出效果,和风光摄影一样,必须要大,这个大不光指照片本身拍的特写要大,杂志封面的尺寸也要跟着大,否则看上去就差点意思。

近年来,美国娱乐杂志一直保持大尺寸的越来越少,《滚石》是少有的个例。所以能为《滚石》拍封面,对摄影师来讲实在是一件很有面子的事,能带来多少经济收益暂且不论,其广告效应肯定不是能用金钱衡量的。

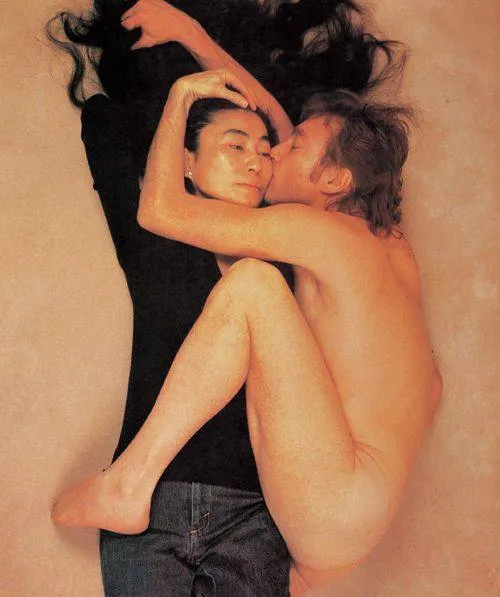

提起美国的《滚石》杂志,爱流行音乐的年轻人恐怕没几个不知道。上个世纪60年代。当时的美国社会躁动不安,无数黑人争取民权,反对种族歧视;白人则举起反越战(1961年-1975年)、性解放的大旗,旧秩序、旧观念受到空前挑战,全美各大学的校园是开展这些活动的主要战场。当时的年轻人对已经风行了30多年的《生活》、《幸福》等画报周刊杂志产生了厌烦情绪,认为它们毫无新意;态度保守,内容老套不说,光是那一成不变的平面设计和抹着浓厚脂粉的大美人照片,一眼就够了。1967年10月,蜗居旧金山的年轻人温纳终于坐不住了,自筹资金创办了以激进年轻人为主要销售对象的《滚石》杂志,第一期《滚石》的印量为40000册,封面是温纳最喜欢的披头士领衔人物,来自英国没落城市——利物浦的约翰 · 列侬。温纳豪情满怀,自认第一炮肯定打响,亲自率领编辑部男女一干人马将《滚石》亲手散发到报刊亭。没想到40000册中的34000册愣是没卖出去,被退了回来。但温纳没有因此而丧气,他坚信自己的选择没错,这次是6000册,下次就有可能是8000册,再下次就是10000册,最终畅销。温纳在销售中摸索规律,调整思路,不断充实《滚石》的内容,他深知作为一家媒体,内容建设是安身立命之本,尤其是在美国这种自由竞争、优胜劣汰的险恶环境中,杂志要是内容跟不上,封面印得再花哨也白搭。

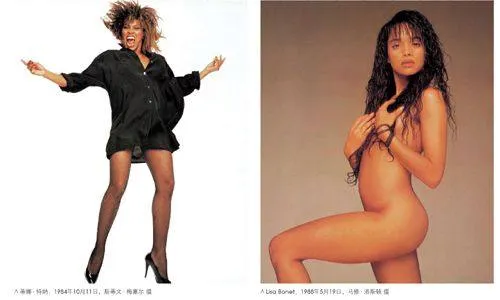

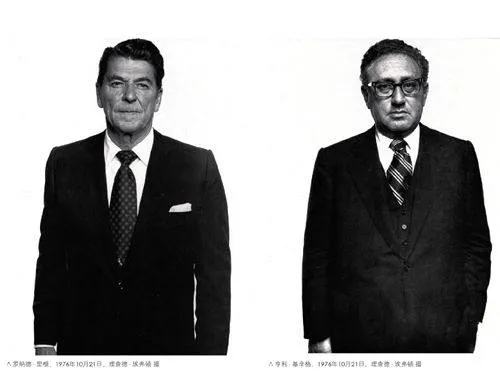

虽然定位于音乐杂志,但除了报道音乐消息以外,《滚石》也同样关注社会热点和文化动态。从70年代初开始,温纳的《滚石》投入更多的篇幅报道政治与社会事件,杂志的封面人物也随时跟进,好人坏人、黑人白人、文化精英与政治家交替出现,选择签约摄影师也是博采众长,男女一视同仁,女摄影师安妮 · 莱博维兹就是其中的代表人物。事实证明,她比男的强,说她是90年代美国畅销杂志封面照片的首席供应“商”并不过分。

1976年,《滚石》离开西海岸大本营迁往纽约,很多批评家认为这是它衰落的开端。纽约出版的《滚石》继续保有鲜明辛辣的新闻时事报道风格,在发行量与日俱增的同时,收获了更多的金钱和名誉。如果单就这点而言,《滚石》无疑算是成功的典范。但渐渐地,细心和持之以恒的读者会发现,金钱的瘴气开始掩映上来,《滚石》开始于潜移默化中失去先锋的思想与独特的气质。有人说,这是因为温纳已经长大变老的缘故,其实何止是温纳本人,长大的还有摇滚乐,还有整整一代的年轻人,硬汉克林特 · 伊斯特伍德、拳王泰森、后来当了“官”的施瓦辛格、本来就上了年纪的里根总统、还有前胸后背都上过《滚石》封面的麦当娜,等等;连给《滚石》拍封面的摄影师也在一天天变老。商业的成功不意味着文化的成功,而文化的成功也不意味就能赚到大钱,两者微妙和脆弱的关系,即便是在自由市场经济非常纯熟的美国,也无法精确掌握,而手持照相机的摄影师,则是这个危险关系中风险最大的实践者。他们把像《滚石》这样的杂志作为斗兽场,要么成功,要么失败,但没有人一无所获,因为于人生中,特别是商业摄影师的创作历程中,成功和失败往往交替出现,都是一笔财富。就像一个人的学历和经历,合二为一才能真正起作用。创办人温纳并不否认到了20世纪90年代后《滚石》的衰落,他认为情况是这样的:上世纪60年代末和70年代的“反叛文化”已经一去不返,今天和明天都不再会卷土重来,一个时代就是一个主题,文化、精神的东西过去就过去了,谁也挽留不住。它不像穿衣服戴首饰那样多少年一轮回。联想到磁带录音机和照相机的胶片时代,不管它们曾经是多么辉煌,到了该退出历史舞台的那天,绝对是无可奈何花落去。《滚石》诞生于一个很多人都在寻求反叛,试图从束缚的社会和观念中得到解脱的时代,而今天,社会经过近百年的洗练,年轻人已经非常自由,他们不知道该反抗什么,如果只是一些小事,那也成不了潮流,而像当年越战那样的大事,又几乎没有。放眼今天的世界,摇滚乐只是终而未僵,互联网兴旺发达,中产阶级自身难保,年轻人疲于奔命,大师级的人物是死一个少一个,在这种情况下,什么杂志的日子都不会好过。那个随便什么周刊一卖就是几百万册的日子,很难再有。

至此,人们似乎可以理解为什么《滚石》能够曾经影响过去的一代人,为什么对现代人却影响甚微,不是替摄影人和杂志社的编辑们辩护,他们已尽了最大的努力和贡献了最有价值的创意,至于结果如何,只能任凭市场规律去摆布。对于曾经的年轻人而言,摇滚所代表的不仅仅是一种音乐形式,而是一种势不可挡的主流文化,温纳所提倡的针砭时事、自由奔放、苦涩辛辣的文风和与之相匹配的摄影风格,迎合了这种文化潮流,直捣年轻人的灵魂深处,所以成功,但肯定不是永远。1976年,《滚石》总部迁往纽约后,一直到整个80年代,《滚石》的发行量在行业内还是冠盖北美,伴之而来的是岁至中年的温纳也“长大”,变老,年轻时的锐气一扫而光。他与部下们西装革履,出入豪华的办公大楼,更多的时间用来享受家庭的小日子,这不是温纳的过错,而是一种在斗兽场上追逐与被抛弃的必然。残酷的市场就像是野兽,它不屑于与没有斗志的勇士一搏。此时的美国音乐杂志也不再只是《滚石》一家的天下,众多类似,疑似的音乐刊物纷纷冒出头来与《滚石》竞争,为它拍照的摄影师离经叛道的也越来越多。美国的人像商业摄影师“非常商业”他们从来都是“理想与金钱”兼顾的现实主义者、冒险家和暴发户。他们的作品一直是在这种残酷的生存环境中经受考验的。照片给他们带来欢悦笑声的同时还有失落的眼泪,没有第三个选择,平庸者只能在一旁看热闹。如此游戏规则,像安妮 · 莱博维兹这样的人像摄影大师都不能幸免。在很多摄影师看来,自己的作品若能上《滚石》的封面,哪怕下地狱都值了。

当这本杂志刚刚出现在报摊上的时候,至于它的内容如何姑且不论,外行人光是看看它那极富性格的封面照片,就会不知不觉地放缓脚步去多瞥它几眼。“视觉工业”的特点就是视觉产品的制造者要善于用自己的产品去吸引匆匆过客的眼光,从而达到赚钱的“简单”目的。在这点上,《滚石》杂志从创刊的20多年来做得还算成功。它聘请最好的摄影师,找最著名的明星或社会热点,拍出最好的照片;夸张的人像照片就不再提了。单凭安妮 · 莱博维兹的那张著名的黑白照——尼克松1974年9月12日辞职,乘直升机飞离白宫南草坪,就足以说明《滚石》的风格不同凡响。一句话,有好照片垫底,不愁杂志没人买。据说有45%的买主只为看中一张非常诱人的杂志封面照,就会将整本杂志买下,如果发现上当,顶多下次不买了。换个角度说,作为杂志出品人,只要有好照片做封面,上当者就源源不断。在摄影界,尽管东家有东家的标准,西家有西家的典章,但好的人物照片永远是摄影作品中最受待见的“畅销货”,同时也是最能抓住受众眼球的“精神炸弹”,这是温纳起家的法宝之一。

一张歌星的照片能否登在《滚石》杂志的封面上,通常要符合若干条件,不是你想上就上,倒贴钱都不成。首先就是你要小有名气,当然有大名气更好。另外,还要表现出你尽可能的“个性”:表情的个性、着装的个性、人像背景的个性。总之,一大堆“个性”等着你去发挥和想象,一定要想方设法地表现出跟别人不一样。千万记住,拍摄一张封面照片是个典型的“面子工程”,是给摄影师增光添彩还是砸牌子,怎么看都不过分,弄好了事半功倍,就此一步登天的摄影师和歌星都有。封面照片时尚煽情是其主要特点;娜塔莎 · 金斯基的那张“小露”照片就是一例,偶尔来点儿严肃制作也是温纳的手腕。飞扬写意、不拘一格,这很对年轻人的胃口,数不清的年轻人会因为杂志封面登着他们所喜爱的歌星照片,而不惜省去一顿中午饭钱去买它一本回来“解谗”。但中年读者也要尽可能揽住,影视音乐界的老人时不时地也要上一下,天下不管多好的东西看多了都会让人“反胃”,温纳不会不知个中道理。

在摄影日趋商业化的今天,任何一类摄影都不可失去市场需求的依托,同时,又由于市场竞争的激烈和摄影技术的进步,从事任何一类摄影的职业人都倍感艰辛,谋生不易。由于在摄影领域人像商业摄影门槛一向较高,所以涉足者少,竞争相对缓和。作为显然不是新生事物的商业人像摄影,现已经呈现出多元化、纷呈化的趋势,各种表现手法纷纷登场亮相,《滚石》最多只是开山辟路者,其后新秀锐意进取,大有青出于蓝而胜于蓝之势。今天再看看那些当年为顶级杂志拍封面的大师的作品,绝对是有人惭愧,有人敬畏,虽然摄影的今天还不可谓不美好,但或许它的昨天更是阳光灿烂。