开放存取式科学交流系统模型研究

2011-12-29魏林万猛金学慧

出版科学 2011年5期

摘要:基于开放存取(OA)的基本特征及局部建模思想,遵循功能化、模块化、开放性、稳定性四大OA式科学交流系统建模基本原则,提出系统的四大基本构成要素,即OA式科学交流主要活动模块、各活动模块相关参与者、系统功能与目标、系统控制机制,并对各要素内部及要素之间的关系进行关联分析,最后构建OA式科学交流系统的一般模型,总结该模型较之传统科学交流系统模型具有的鲜明特色。

关键词:开放存职 科学交流 系统模型

中图分类号:G237 文献标识码:A 文章编号:1009-5853(2011)05-0079-07

自科技期刊诞生以来,以短小、灵活、内容严谨等优势成为科学交流最主流最重要的手段之一。但随着科学出版费用不断攀高以及信息传播技术天翻地覆的变革,源于“期刊危机”(serial Crisis)的传统科学交流危机正日益困扰着科研工作者及其科研工作的开展。于是,20世纪90年代,在“期刊危机”和“许可危机”(Pernissions Crisi)中开放存取(OpenAccess,OA)运动应运而生。它借助互联网这一信息传播媒介,打破了米哈伊洛夫所谓“正式科学交流系统”与“非正式科学交流系统”的界限,简化和缩短了科学交流的信息传递链。它集信息出版的质量把关与信息利用的经济快捷等优势于身,动摇了传统以文献为主体的正式交流在科学交流体系中的核心地位,成为科学出版的一种历史趋势。因此,建立基于OA出版的新的科学交流模型是十分必要的。

1、OA式科学交流系统模型构建原则与构成要素

作为对社会有机系统的一种抽象提炼,OA式科学交流系统结构模型的构建应符合系统的一般特征和规律。因此,在借鉴社会有机系统稳定性、开放性、动态性等一般特征基础上,同时结合OA式科学交流系统的实际情况,我们提出了OA式科学交流系统模型构建的一般原则和建构思路o

1.1 建模原则与思路

我们遵循以下原则构建OA式科学交流系统的局部模型和一般模型。

功能化原则。任何一个社会系统的存在,必然有其背后的目标和价值,即系统的功能。

模块化原则,即依据不同活动承担不同的功能职责。科学交流活动过程及系统内部可以划分为若干相互关联的子活动模块。

开放性原则,即系统作为一个整体与外界相互联系、相互影响,并通过从外界吸纳新东西不断充实自己。

稳定性原则,与开放性相对。一个社会子系统较之其他社会系统之所以有明显的界限,就在于不同系统本身有其相对封闭性和稳定性,有自身的核心要素、核心成员、社会建制等。

系统建模有局部建模与分层建模等思路,局部建模是以系统的某一类或几类要素为核心构建系统模型。在局部建模过程中,应根据实际情况添加其他组成要素,并综合描述这些要素之间的关联。本文的局部建模思路是首先从基于OA期刊的科学交流系统过程与角色模型入手建模,此后再补充以基于OA仓储的科学交流系统模型。最后,对前述局部模型进行比较和综合,从而抽取OA式科学交流系统的般模型。

1.2 系统模型构成要素分析

OA式科学交流系统模型的主要构成要素为:OA式科学交流主要活动模块、各活动模块相关参与者、系统功能与目标及系统控制机制。

主要活动模块。一项复杂活动往往由承担不同职能和作用的子活动模块组成,由此形成科学交流活动的社会分工。科学知识生产的源头在于以前科研工作者的知识创造与有待解答的新科学问题的出现。与般社会科学交流系统样,OA式科学交流离不开知识生产、传播、利用等最基本环节。但它对某些活动顺序进行了灵活调整以便为科学交流提速。这点主要体现在它对科学论文的质量控制环节。它一改传统纸质期刊先把关后发表的活动顺序,出现刊前质量控制与刊后质量控制并存的现象。因此,我们将OA式科学交流的般过程和阶段划分为:科学知识生产的引发、知识生产、刊前质量控制、知识组织传播、知识利用、刊后质量控制六大阶段。

各活动模块相关参与者。任何一项社会互动的行为主体必然是人,人是一项活动最为核心的要素。

系统功能与目标。借鉴J.G.Kircz和H.E.Rosedaal的科学交流系统功能分类思想,我们将OA式科学交流的功能概括为注册(registration,申请科学发明优先权)、认证(certificahon,确认已注册科学发明的优先权)、告知(awgtrcncss,使学者知道新的发现和声明)、存档(m+clfiving,长期保存学术记录)。

控制机制。任何种文明、常规的社会活动都离不开相应的社会制度予以合理引导和约束。控制机制是OA式科学交流系统的制度支撑。《布达佩斯开放存取倡议》《贝塞思达开放存取出版宣言》《开放存取柏林宣言》等文件、OA网络安全协议、知识产权保护、反剽窃、作家职业道德等都属于OA控制机制范畴。

2、基于OA期刊的科学交流过程模型及其相关参与者

OA资源主要包括OA期刊和OA仓储。截至2011年5月,开放存取期刊目录(Directcry of Open AccessJoumals,DOAJ)所收录支持同行评审的OA期刊已达6568种。OA期刊既继承了传统期刊稿件采集、编辑加工、同行评审、制作出版等一般流程和质量控制机制,同时也有自己的流程创新。基于OA期刊的科学交流较之运行机制相对简单的OA仓储来说更加复杂。因此,以下拟从基于OA期刊的科学交流系统模型研究入手、推而广之研究OA式科学交流系统的综合模型。

2.1 OA期刊科学交流过程模型分解

科学交流本身是一项复杂的社会活动。心理学家加维(Garvey)和格里菲斯Griffith站在科学家的角度对科学研究过程殛其伴随的信息交流活动进行了详尽描述,即科学交流行为主线为:研究开始呻初始报告→研究完成→手稿投稿→预印本→期刊出版→被引用。希勒(shearer)和赛奥(Birdsall)认为科学交流是一个从知识生产、流通到利用的生命周期,围绕这一周期,科研人员、编辑、出版者、发布者、图书馆员、读者各自扮演着自己的角色,从而促进科学知识不断增长。我国学者周庆山提出文献从生产者手中传递到消费者手中,这过程包括文献生产、文献服务、文献利用三个领域。

借鉴已有研究,同时考虑到科学交流理论中“正式系统”与“非正式系统”的划分已经蕴含着信息内容质量控制这一界限,本文主张基于OA期刊的科学交流一般过程从已有科学知识和新科学问题出发,经历新科学知识生产、刊前质量控制、知识组织与传播、知识利用、刊后质量控制五个基本活动模块,最后回到新轮科学知识生产,循环往复,从而推动科学知识不断增长和人类文明不断进步。同时,每一活动模块内部又由一系列具体活动构成。基于OA期刊的科学交流般过程模型见图1,包括6个阶段和14个活动序列。

引发阶段从(1)已有科学知识或新的科学问题开始。一定时期内,人类的认知能力是有限的。随着时间推移与环境、条件的变迁,研究对象本身也发生了相应变化,已有的科学知识难以解答事物出现的新变化,于是新科学问题产生。从次具体科学生产的源头来看,到底是先有科学知识还是先有科学问题’根据科研活动的实际情况,二者先后顺序并非绝对固定,在此我们将二者视为同步并列关系。

知识生产阶段涵盖以下四种活动。(2)科学研究,带着已有知识储备和新的疑惑,科学家开始新的科学探索。(3)撰写数字手稿,科学家在新一轮科学研究活动中形成对尚存在争议的科学问题的个人看法,并将观点进行概念化表达,同时借用科学家共同认可的文字符号系统加以整理和表示,从而形成科研成果手稿。(4)数字手稿修改,科研人员在参考外界意见(如出版社审稿意见、读者阅读后的反馈意见等)后,对稿件中存在且认同的问题进行纠正。由此可见,手稿修改这一活动发生在刊前质量控制和刊后质量控制过程之后。但由于手稿修改必须经由作者本人完成,属于作者科研活动的一部分,因此,我们仍然将其纳入科学知识生产模块当中。(5)提交手稿,OA期刊社网站一般设有专门的在线投稿系统,登录注册后,允许作者提交原稿、修改稿或图片、视频、动画等文件。

刊前质量控制阶段包括如下三类活动。(6)编辑初审,对来稿质量和发表价值作出初步评价,决定是否送编委或专家复审。(7)同行评议,为了保证稿件质量,OA期刊一般沿袭同行评审的审稿机制,将初审通过的稿件送往审稿专家,对稿件质量和发表价值进行再次确认。(主编或编委会终审,综合同行评审专家意见,主编或编委会决定稿件去留。

稿件组织与传播阶段涉及三种活动。(9)制作出版,对稿件内容进行校对、版面设计、稿件分类、分配稿件网络存取地址、建立与稿件相关信息(如参考文献、引用文献、相关主题、作者机构等)的链接、根据读者订阅要求提供稿件自动推送服务等、为读者提供更多增值服务。(10)存档,将所有已发表论文进行登记,以便知识的回溯查询、利用与保存。(11)索引,随着OA论文数量不断增多,需要为已有文档进行编目和建立索引,提供尽可能多而实用的检索入口和检索途径,以便读者对所需信息快速准确定位。

知识利用阶段包括两类活动。(12)阅读论文,可以对文章从前到后进行通篇阅读,也可以只选取其中片段进行跳跃式阅读。(13)利用或弃用,通过对已有知识的阅读与学习,形成自己对科学问题的理解。

刊后质量控制阶段主要指一类活动。(14)读者接触一篇文章后,有对文章作出评议或不予评议的自由。正是由于读者评议的随意性,凸显了在OA期刊出版中沿袭传统论文同行评议及审稿机制的必要性。

从以上论述可以看出,图1基于OA期刊的科学交流过程是理想化步骤(实线箭头表示)。实际上,某些活动出现的先后顺序并非绝对。这些活动可能以不同顺序进行、同时进行或根据评议反馈重复执行(虚线箭头表示)。OA期刊出版作为一种新兴的科学出版模式,有时甚至可能将不同模块颠倒,如将同行评审、编委会或主编终审放在刊后进行,中国科技论文在线就有这样的实例。它采用论文“快速发表”与“正式发表”相结合的方式,“先公布、后评审”,其科学交流实际步骤为(1)→(2)→(3)→(4)→(5)→(9)→(10)→(11)→(12)→(13)→(14)→(6)→(7)→(8)。

2.2 基于OA期刊的科学交流过程的相关参与者角色分析

从行为学角度来说,一项复杂的社会活动离不开行为主体。我们将分阶段分模块对基于OA期刊的科学交流活动过程所涉及的相关参与者进行详细分析提炼。

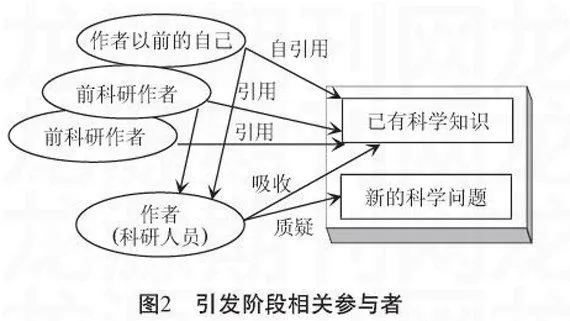

引发阶段相关参与者(见图2)。科学研究是一项强连续性的社会事业。主要表现为新老科学家或者同科学家在不同时期的科学研究活动在时间上的连贯性。这种连贯性从科学计量学角度看主要表现为引用或自引用,从而形成前期科学家与后来科学家,或者科学家与以前的自己之间一种垂直知识输出/辅入关系。而新科学问题的提出主要靠作者本人完成,他充当着科学问题早期质疑者的角色。

知识生产阶段相关参与者(见图3)。知识生产阶段是科学活动的开始。研究活动的开展、数字手稿的撰写、修改和提交等工作或由科研人员单枪匹马进行,或由多位研究者联合参与。他(们)是科研生产的执行者。

刊前质量控制阶段相关参与者(见图4)。与传统期刊一样,实行论文刊前审核的OA期刊一般设有编辑部、评审专家、主编或编委等部门或职务。编辑初审合格的论文通常要联系两到三位合适的评审专家进行评审,论文最终的取舍决策往往由主编或编委会定夺。编者、审者在OA期刊社的统一管理下,彼此协作以完成OA论文的刊前质量把关工作。

知识组织与传播阶段相关参与者(见图5)。当论文进八正式出版阶段时,产品的包装设计工作正式开始。这部分工作主要由出版者承担,价值主要由两类工作体现出来:一是对论文质量把关;二是对知识的加工、制作、存档与传播。网络使得数字论文从作者到读者手中所经历的环节大大缩减,读者可直接从OA期刊出版者手中获取某篇论文。但当数以干计的OA期刊出现时,为了防止在浩瀚的数据海洋中被淹没,于是OA指南如“开放存职期刊指南”(DOAJ)、图书馆OA集成平台如西安交通大学图书馆开放存取期刊共享集成平台、搜索引擎如谷歌等在0A出版者与读者之间充当了数据中介角色。

知识利用阶段相关参与者(见图6)。知识利用是OA出版物价值实现的根本途径。对现有知识存在不满足感的知识需求者即读者,理所当然地充当了知识吸收者和知识价值实现者的角色。

刊后质量控制阶段相关参与者(见图7)。基于OA期刊的开放性和网络的互动性,在0A论文出版后,0A期刊网站一般设置供读者讨论和评价的区域,以便读者发表对学术问题以及对该出版物的评价和感想等内容。作者、出版者等可以吸收读者的反馈、建议,改进和提高出版物。由于OA及网络的开放性,当OA式科学交流场所达到一定规模时,可能将吸引更多旁观者注意,甚至就某一问题发表他们的看法。由此,读者和热心围观者构成的0A期刊刊后质量控制机制形成。也有的OA出版如中国科技论文在线采取论文快速发表模式,审稿专家在论文公开发布后开始论文质量评审,由主编或编辑部决定论文是否最终被淘汰。

读者没有义务一定对OA出版物进行评价。我们将那些没有留下实质性痕迹如转载、引用、参与评论的读者称为消极读者。其消极反应和态度将使他们逐渐远离该系统。同时,与传统纸质期刊不同,由于摆脱了时空等物理限制,不同读者尤其是活跃读者与围观者之间借助0A这一开放式平台进行直接交流将完全成为可能。

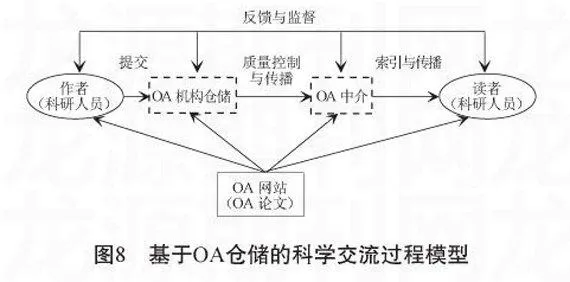

3、基于OA仓储的科学交流简要模型分析

OA仓储包括个人仓储与机构仓储,指通过个人或机构将未曾正式发表(刊前本)或已经正式发表(已刊本)的论文作为开放式电子档案进行储存和传播。个人仓储与机构仓储除文档储存传播主体不同外,另一个重要差别在于质量把关机制不同。前者主要凭作者个人自律和读者监督,机构仓储则给予相对严格的把关,如arXiv对作者的资格认证、审核以及反剽窃等行动。基于OA仓储的科学交流过程模型见图8。

作者将科研成果提交OA机构仓储或自行发布,OA机构仓储审核提交的0A出版物质量,一旦通过直接向公众发布。这里需要指出的是0A机构仓储对OA出版物的质量审核并不像OA期刊那么严格,般无需同行评审。直接对作者身份进行控制而对内容本身不予审查是机构仓储的常用做法,如arXivv将注册者邮件地址是否为“edu”后缀作为筛选作者的依据之。这种质量控制方式固然存在很多漏洞,但简单易操作,且质量控制成本大为降低。OA仓储与一般数据中介一样,都是发挥资源整台、索引与传播的功能。读者与作者、OA机构仓储管理者、OA数据中介等的频繁交流互动是OA式科学交流系统中的常规活动。读者在与OA生产者和传播者的互动中有了更多发言权,并在OA科学交流系统中充当知识利用者和民间监督者角色。由于个人典藏的存在,0A机构仓储、OA数据中介等在OA科学交流中并非不可或缺(图8中用虚线表示)。

4、OA式科学交流系统一般模型

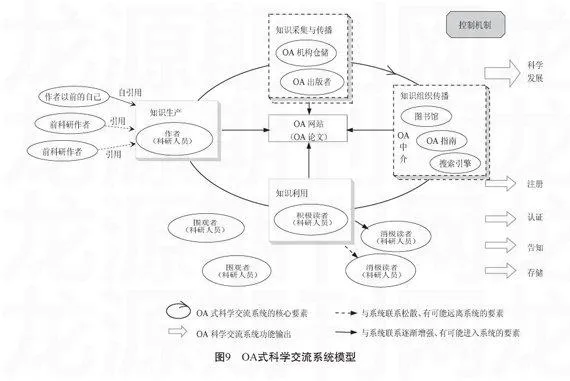

OA式科学交流系统应囊括OA期刊与0A仓储两种交流手段,本文综合二三节对两种OA形式科学交流模型及其相关参与者的详细解析,构建OA式科学交流的一般系统模型,并揭示该模型所具有的特征。

4.1 OA式科学交流系统模型框架

OA式科学交流系统模型框架见图9。以下对框架中前科研作者在新系统中的角色和与其他科研作者的关系、系统中最稳定和相对稳定的要素、新加入者与退出者、系统输出以及控制机制分别加以说明。

前科研作者在新系统中的角色与其他科研作者的关系。新知识往往是对以前科学知识的继承与发展。这种知识的历史继承性在一篇论文中通常通过参考文献体现出来。论文与参考文献的引用与被引用关系,归根结底是论文背后创作者之间的一种延时信息流动,即前科研作者通过被引用与当下作者建立起输出/辅入的知识传输关系。作为知识输出者的前科研作者可能发现或者永远也不会发现与当下作者存在这种关系,或者即使发现也并不定参与新关系。他们在新科学交流系统中呈现不稳定的弱联系,用虚线加以标注。

系统中最稳定和相对稳定的要素。OA网站将各个参与者连接为一个系统,作者、读者及OA网站是该系统中不可或缺的最核心要素。OA平台使作者与读者在科学交流系统中直接对话成为现实,但由于科学家的科学发现优先权需要通过制度化途径得到社会承认,可以预见,只要科学的制度化社会认可机制不变,将来OA个人仓储式科学交流仍难以成为科学交流的主流形式o OA期刊出版者、OA机构仓储、OA中介仍将是OA式科学交流系统中稳定的要素。

新加入者与退出者。OA对全球用户开放,读者可以随时加入或退出,积极读者驻足于此成为系统中稳定的员,消极读者远离该交流圈。积极读者与作者、编者、审者等的积极互动形成人与人之间直接思想碰撞的交流场。当这一交流场的磁力够大时,将吸引越来越多的网民到此处驻留并参与讨论,从而成为系统中的新成员。由此可见,OA式科学交流系统中的参与者并不绝对固定,有读者退场,也有后来者加入。

系统输出。即系统的功能与目标,本文2.2节已有论述。

控制机制。本文2.2节已有论述。

4.2 OA式科学交流系统模型的特色

OA式科学交流系统作为一种新型科学交流系统,与传统科学交流系统相比有其自身特色。

首先,OA式科学交流物的基本单位是论文。传统文献受制作与流通成本等限制,决定了它只能以“整本期刊”为单位进行交易。读者要想获取期刊中某篇文章或文章中某个章节,只能通过复印或摘抄等方式。这种做法既不经济也不环保。网络彻底颠覆了这一传统。用户按篇获取成为现实,同时通过拷贝就能摘录文章片段。以篇为单位不光节省读者的知识获取成本,同时也大大提高了科学交流速度。

其次,科学交流形式更加灵活。OA打破了传统正式与非正式科学交流之间泾渭分明的格局,将正式(如沿袭传统期刊质量控制的OA期刊)、非正式(如OA个人典藏)、半正式(如OA论文执行刊后质量控制的快速发表,快速发表后与正式发表之间的科学交流)的科学交流方式融为体。

再次,系统的稳定性与开放性协调互补。稳定性主要体现在知识生产者、传播者、利用者等在OA平台支持以及相应制度保障下,经过长期积淀发展形成相对稳定的交流圈(见图9圆环所示部分)。开放性体现为OA是完全开放的网络交流平台,其成员尤其是读者、作者的去留完全取决于他们个人的意愿和努力。OA式科学交流系统的稳定性是系统持续存在的根本,而开放性是系统招揽新成员从而为其注入新活力的不竭动力。

又次,OA使得科学交流速度大大提高。网络这一便捷的信息交流平台以及免费开放获取理念为OA式科学交流速度提升作出了积极贡献。

最后,作者与读者地位大大提升,逐渐掌握了科学交流的主动权,出版者与数据中介更多充当科学交流系统规范者与服务者的角色。

在传统科学出版中,“不签署版权转让协议,文章不予发表”的霸王条款使作者不得不将版权拱手让渡给出版者。而OA出版版权政策更灵活,作者可以完全保留版权、共享版权或部分让渡版权等,从而使作者对成果具有全部或部分占有权和支配权。

读者地位的提升主要体现为OA网站为读者开设交流讨论区域,鼓励读者积极表达意见或意愿并对其作出回应。读者可以对刊载的文章给出评论意见供作者参考,并与作者互动。在OA平台中,读者不再是消极被动的知识接收器,他们通过OA交流互动平台在OA式科学交流系统中起到监督作用。读者资源是OA平台运营的根基,平台往往最大程度地听取用户的声音,根据其需求提供并改进服务。这些显示出版者、传播者“读者至上”的服务理念得到落实。

5、结语

本文构建了个综合性OA式科学交流的理想模型,对揭示网络论文开放存取模式下的科学交流规律具有一定启发性。但正是由于它是理想状态下的模型,因此对某具体OA式科学交流系统而言可能并不完全适用。同时,由于该模型基于局部建模思想构建,采职先抓核心要素和环节、次要要素暂时不予考虑,然后逐步添加其他相关次要要素的做法,因此有可能导致模型存在疏漏,模型可靠性有待将来反复论