张伯苓:蓝筚兴

2011-12-29刘睿思

中国教师 2011年6期

65年前,旅美的南开校友举办集会,席间,著名文学家老舍、戏剧家曹禺合作了一首诗,在当时“极一时之盛”,至今还为人们传诵。诗中写道:“知道中国的,便知道有个南开。这不是吹,也不是嗙,真的,天下谁人不知,南开有个张校长?!”[1]这个张校长就是张伯苓。他一生为教育事业鞠躬尽瘁,先后创办了南开中学、南开大学、南开女中、南开小学和重庆南开中学,为中国近代教育事业的发展做出了不可磨灭的贡献。

从“武力救国”到“教育救国”

“我当时立志要改革我们的中国人,但是我并非要练陆军、海军同外国相周旋。我以为改造国民的方法,就是办教育。”

——张伯苓《基督教与爱国》

张伯苓出生于天津的一个穷塾师家庭,祖辈经商,曾是当地殷实富庶之家,但由于祖父英年早逝,父亲又不事生产,很快家道中落,生计难以维系。到张伯苓时,家中已无钱延聘教师,只得到同族人的家塾中就读,后来又进入一家义学塾馆学习。贫寒的家境使张伯苓常常受到有钱人家子弟的讥笑和白眼,小小年纪便感受到了世态的炎凉,但他并没有自暴自弃,反而因此生出了强烈的求知欲,下定决心要勤奋学习。义学的教学粗疏浅近,仅够开蒙,完全不涉及对深奥经传的研习,因此上完义学之后,走科举仕途无门的张伯苓报考了在当时并非“正途”的北洋水师学堂,并以优异的成绩被录取。

北洋水师学堂是李鸿章为培养海军人才而建立的学校。从沉闷的塾馆进入新式的学堂,张伯苓像换了一个天地一般,立刻被这里深深吸引。几何、英语、天文、代数等新式的课程让张伯苓学习了较为全面的近代科学知识;散发时代气息的西方文化令张伯苓大开眼界,开始了解世界大势;学校培养技术型人才的教育目的和注重实用知识的学风为他后来改革传统教育提供了最初的启发;帝国主义对天津的侵略让他对民族危亡有了最直接、最强烈的体会。张伯苓开始变得深沉起来,思索着眼前发生的一切,他立志投身海军行列,亲手驾驶战舰,为祖国抵御列强的侵略。

然而,现实总是残酷无情的。正当张伯苓准备到海军参加毕业实习时,甲午中日战争爆发了。名噪一时的北洋海军竟不堪一击,几乎全军覆灭,而与此同时,北京城内却依然歌舞升平,忙于为慈禧太后操办“万寿庆典”。赋闲在家的张伯苓目睹着清朝政府的腐败无能,渐渐从对北洋海军战败的迷思中缓过神儿来,先前的“百思不得其解”也在随后的通济舰实习经历中得到“解答”:当时,弥漫在官兵中的萎靡腐化氛围使得军心涣散、士气低落,士兵们都抱着吃粮当差的思想在混日子。亲眼目睹的这一切重创着张伯苓的心灵,动摇了他对清朝海军的信心。

《马关条约》签订后,中国处在“人为刀俎,我为鱼肉”的境况中,面对瓜分狂潮,上层统治者卑躬屈膝,下层民众麻木不仁。“哀莫大于心死”,张伯苓的“武力救国”梦彻底破灭了。1898年,清政府从日军手中接收刘公岛、威海卫,再拱手让于英国。作为通济舰上的清兵,张伯苓亲眼目睹了“国帜三易”的屈辱场景,内心的悲愤交加成为他思想转变的重要契机:“海军救不了中国……自强之道,端在教育:创办新教育,造就新人才”。[2]

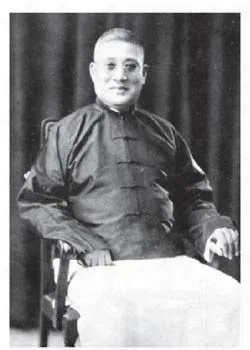

从“武力救国”梦想的破灭到“教育救国”信念的确立,张伯苓自觉顺应时代和民族的要求,毅然完成自身人生角色的转变。从此,这位年轻的海军军官脱下军服,换上长衫,拿起教鞭,以一个资产阶级教育先行者的姿态出现在中国近代教育的舞台上。

从严馆到南开

“自1903年以来中国政局一直混乱,动荡不安,在此期间南开的学校体系迅速地、按部就班地发展、完善起来,这在很大程度上应归功于两位领导人——严修与张伯苓亲密无间的合作。他们是中国最优秀的智慧与道德的最名副其实的代表。”

——何廉《何廉回忆录》

张伯苓献身教育事业的起步是从严范孙的家馆开始的。严范孙即严修,与张伯苓一样怀揣着“教育兴国”的信念,两人一见如故,相谈甚欢,严范孙当即礼聘张伯苓来家馆授课,自此,张伯苓真正走上了三尺讲台。然而,当时天津风气未开,启蒙教师是受人鄙视的职业。有天津小调唱道:“最可悲是教书匠,命苦作何商……不够吃饭只吃糠,半饥半饱度时光;家有三斗粮,不做孩子王。”[3]面对世俗的偏见和周围人的反对,张伯苓顶住了压力,毅然来到严氏家馆,教授英文、算学、理化等课程。

初为人师的张伯苓展示出了独特的教育才华。他不像一般的塾师那样让学生死记硬背,也不滥用师道尊严来束缚学生,而是用幽默风趣的讲解和自制的教具来把西学课程讲得有声有色,深受学生欢迎。胡适在论及张伯苓在严馆的教学时说:“我的朋友,陶孟和——中央研究院社会研究所所长——就是严馆时代的一个学生。他对我讲,伯苓先生的教学方法,即使早在那个时期就很可以称作‘现代教育’。他是一位很好的‘西学’教师——英文、算学和自然科学。他对学生的体操很重视。他回忆上水师学堂时做体操用的哑铃和棍棒,画出图样,让木匠定做了给他的学生练习。他同学生们在一起玩,并且教他们各种操练和室外运动,像骑自行车、跳高、跳远、踢足球。这种承认科学和体育在教育上的地位,这种师生间自由民主的共同教学和游戏,显露出年青的张老师是中国现代教育的一位创造者。”[4]

为了学习外国的教育制度,1904年,张伯苓与严修东渡日本,探索创办新式学校的模式与途径。回到天津以后,严馆和王奎章的家馆合并,成立了敬业中学,即南开中学的前身,张伯苓任监督(即校长)。从此,张伯苓的教育实践开始进入一个新的阶段。

自身受教育的经历使张伯苓深刻地认识到了当时中国教育的主要缺陷——纯灌输式的教育模式使学生成为了书本知识的俘虏,因此,在他的教育活动中特别讲究知识的“活化”,极力避免硬性死板的灌输。早在建校的初期,张伯苓就设立了“修身班制度”。与当时其他学校的“修身班”不同,张伯苓不是照本宣科地讲授儒家格言,而是采用演讲的形式,在每周三的集会上演说国内外大事,通俗中蕴含着哲理的风趣言语让学生们都听得津津有味。为了说明“聚者力强,散者力弱”的道理,他在集会上经常表演“拉绳子”:让一位小同学上台拉住绳子的一端,几位大同学各执另一端,分别向不同的方向拉,结果小同学“稳如泰山,岿然不动”;再让大同学合拢起来往同一个方向拉绳子,小同学轻易就被拉过去了。然后,张伯苓会喜形于色地问大家:“你们都懂了吗?分则易折,合则难摧。”学生们听完都会心地笑了起来。

南开中学要求学生仪容整洁大方,有的学生学古代名士派头,不修边幅,张伯苓看到后对他们说:“你要是名士,须有名士的智慧学识。假若你没有名士的条件,而肮脏恶臭要学名士,学校绝对不允许。”[5]因此,南开的学生统一身着草绿色的校服,显得格外精神。美国哈佛大学校长伊利奥博士曾到南开参观,对学生们朝气蓬勃的精神面貌印象深刻,遂询问张伯苓的教育之道。张伯苓笑而不语,领他到学校入口处,只见那里树立着一面大穿衣镜,上书40个大字,“面必净,发必理,衣必整,纽必结。头容正,肩容平,胸容宽,背容直。气象:勿傲,勿暴,勿怠;颜色:宜和,宜静,宜庄。”镜子和箴言就如同无声的教师,学生进出校门时整理仪容逐渐成为了学校的风气。

身教重于言教,张伯苓凡事以身作则,身体力行,用自己的人格力量对学生形成巨大的感召。南开学校的师生一直津津乐道于张伯苓戒烟的故事。民国初年,有一次他严厉斥责一位违反抽烟校规的学生,谁知这位学生不服气地顶撞说:“先生不也抽烟吗?你能抽烟我为什么不能呢?”张伯苓一时说不上话来,半晌,他拿出随身携带的烟具,一撅两截,坚定地说:“你不抽,我也别抽!”果然,从此之后,张伯苓一生再没有抽烟。正如他自己常说的:“正人者,必先正己。要教育学生,必先教育自己。”张伯苓正是这样赢得了无数学生的尊敬和爱戴。

将教育之爱播撒校园

“任教育者当注重人格感化。人格感化之功效,较课堂讲授之效力,相去不可以道里计。”

——张伯苓《教育者当注重人格感化》

南开中学成立以后,学校就成了张伯苓的第二个家,学生就成了他的精神寄托。张伯苓从外地归来,总是不急于回家而是先去学校看望师生。平时在学校,他经常到学生宿舍或教室走走,找学生谈话。作家端木蕻良回忆说:“高中一年级那年,有一天,我收到一封信,是校长办公室的信封和信笺,开头称我‘京平弟’,下款属‘张伯苓’。信中约我到校长办公室谈谈。我按时前去,校长问我的籍贯和学习情况,他更注意的是我课外读什么书。我告诉他,我读老舍的《老张的哲学》,他点点头,脸上露出笑容,并且夸说老舍写得好,接着又问我,最近蔡元培先生写了一篇有关青年问题的文章,你看过吗?我告诉他发表在《中学生》上,我已看过了。他便问我文章的要点是什么。我说蔡先生要求青年应有狮子般的魄力、猴子般的敏捷、骆驼般的精神。张校长非常高兴。他还问我看过蔡先生的别的什么文章。我告诉他,我读过《以美育代宗教说》《劳工神圣》等篇。他频频点头,并说蔡先生是一位很了不起的教育家,主张‘科学和民主’,对蔡元培表示佩服和尊敬。”[6]

在南开中学,新生一入学,张伯苓很快就能记住学生们的名字,了解他们的基本情况,还和教育、斋物等管理部门的人员比赛,看谁记住的学生名字多。他还经常把学生请到自己家里去玩儿,做家常饭给他们吃。周恩来曾回忆说:“我小时候,张校长总是在家给我们贴饼子、熬鱼吃。张伯苓视学校如家庭,视学生如子女,南开学生对他不仅尊之为师,而且亲之若父,师生亲爱精诚,如同手足,所以南开一直有‘家庭学校’的美誉。后来学生多了,不可能经常请去家里吃饭了,但他仍然定期找些学生代表座谈。”[7]

张伯苓十分关心学生,特别是经济困难的学生。王守媛曾是南开一位品学兼优的学生,但不幸患了严重的肺病。当时正是日本侵略军长驱直入的年代,王守媛的家庭在战火中遭受剧变,生活无以为继。张伯苓得知她的情况后,吩咐学校的财务室,每个月从他的工资中拿出一部分钱接济王守媛,一直到抗战胜利后王守媛去世为止。就是这样,张伯苓将他的教育之爱播洒在南开的校园里,播洒到了每一位学生的心中。

永不言弃的开拓者

“处事要有奋斗精神,要抱乐观态度。失败了,再继续着奋斗。”

——张伯苓《奋斗即是生活的方法》

张伯苓的教育之爱使南开成为一池活水,学校声名鹊起,年轻学子纷纷慕名而来。张伯苓又开始了他创办大学的尝试。在当时的条件下要办大学,张伯苓就如同一个拓荒者,只能白手起家。为了筹措经费,他四处奔波,风尘仆仆,“像一个化缘的和尚,求人施舍”。当时有些人对此很有看法,认为张伯苓这样做是对学问的亵渎,张伯苓却说:“美丽的鲜花,不妨是由粪水浇出来的”,“我虽然有时向人家求见捐款,被其挡驾,有辱于脸面,但我不是乞丐,乃为兴学而作,并不觉难堪。”[8]张伯苓筚路蓝缕,终于筹集到资金。1919年,南开大学正式成立,招收周恩来、马骏等96名学生,分设文、理、商三科,自此,中国近代第一所私立大学宣告诞生。

张伯苓还是女子教育的积极倡导者。创办南开大学之后,张伯苓又提出了要成立女子中学的想法,得到了学校董事会的支持,但因经费和校舍问题无法解决,南开女中暂时难以成立。当时,渴望获得新知识的女学生都把希望寄托在张伯苓身上,对此,张伯苓在接待学生代表时坚定地表示:“诸位对于天津办女子中学的心是如此热望,我一定加倍努力。”[9]此后,张伯苓积极筹划经费,终于使女中的成立有了眉目,1923年秋,南开女子中学正式成立。

五年之后,张伯苓又成立了南开小学,并聘请美国阮芝仪博士担任实验导师,从事设计教学法的实验。自此,南开学校终于由一所私人塾馆,经过曲折的发展而成为了具有完整教育体系的学府。这一切的成就,都源于张伯苓对教育的恒心和毅力,正如他所说,自己就像一块石头,不停地往前滚,“我深信石头愈滚愈圆,路也愈走愈宽。”[10]

张伯苓,这位50年来呕心沥血,绩著南开的教育家,以其传奇人生丈量着中国近代教育。对理想的执著,对事业的虔诚,对学生的热爱为他在中国现代史上留下了“先驱者”的形象;而在南开的师生心中,他是一位永远难忘的“家长”。

附录一:张伯苓谈教育和办学

目击当时国事阽危,外侮日急,辄以为中国欲图自强,非变法维新,而变法维新,又非教育不可。

——