关于音乐社会学的几点思考

2011-12-29熊祖鹏

人民音乐 2011年11期

音乐作品是音乐家个体生命的写照,这种写照包含了音乐家的感悟、情感、认识和社会观,但一个时代的音乐作品和音乐家却又有惊人的相似性和共性,这就是音乐表现出来的社会性。换句话说,音乐是社会的、音乐是时代的。我们拿日治时期台湾音乐为例可以清楚地感受到这样一种判断。

1894年爆发的中日甲午战争最严重的后果就是台湾成为了日本的殖民地,从1895年至1945年的50年间,台湾人民没有停止过对日本殖民主义的反抗,其中包括台湾的音乐界。此时期的台湾音乐对台湾人民的影响之深、对社会的凝聚力之强、对日本殖民主义统治反抗力之大是惊人和持久的。这50年内,台湾音乐的传统首先被时代割断,随后台湾的音乐作品表现出悲愤和抗争的精神,而台湾音乐整体性的反殖民主义运动是借助其他社会组织迸发的。从中,我们清晰地感觉到音乐就是社会的产物,天生打着时代和社会的烙印。

一、社会形势决定音乐的整体风貌

音乐的整体风貌是由社会形势决定的,有什么样的社会就会有什么样的音乐表现。1895年以前的台湾传统音乐的构成较之戏剧和美术更为多元化和复杂化,这种多元化和复杂化是台岛内部社会各民族和平共处的具体表现。中华传统音乐自然是较早影响台湾地区的音乐种类,如在明郑时期就有大量中华音乐随移民传入台湾,至清领时期,台湾已有稍具规模的乐队产生,当时多称某轩、某园、某社。而这些今人所谓之乐团(队)多由地方人士所筹组,并在迎神赛会或地方喜庆时参加演出。至于官方祀祭与祭礼或迎宾宴飨所用之乐团,则起自清之顺治年间(钦差大臣沈葆桢与总督李鹤年奏建祠、庙起始)。①另外,西洋音乐也早在明朝期就影响了台湾音乐的发展,这盖因荷兰自明天启二年到永历十五年(1622—1661)由台湾南部入侵继而占据了全岛而造成,如今台湾原住民的歌谣里还时常出现以和声谱出多声部的合唱曲就是明证。同时期,西班牙也自明朝天启四年(1624)自台湾北部之基隆入侵,历经16年于崇祯十五年(1642)被荷兰人驱逐。而台湾原住民音乐同样发达兴盛,原住民音乐俗称山地音乐。台湾原住民早期有“高山族”与“平埔族”之分,平埔族乃原居于平原,今多已汉化。高山族今分泰雅、赛夏、布农、排湾、鲁凯、阿美、雅美、邹、卑南等九族,彼此语言有隔,诸族音乐亦不相同,各具族群色彩,但其共有之特色仍同为生活所产生之音乐,亦以粗犷或优美之歌谣来表现。由此可见,台湾近现代音乐是由中华音乐、西洋音乐、原住民音乐、东洋音乐汇合而成的世界性音乐。

日本自1895年占据台湾后,为了巩固政权,以期达到台湾居民成为日本之皇民,故于1937“七·七芦沟桥事变”后,推行了“皇民化运动”,以企图排除我中华固有的传统文化。在“台湾音乐文化协会”之下设立“新台湾音乐研究会”,日本音乐居于主要地位。②至此,台湾音乐的悠久传统就被日本帝国主义人为地割断了。如台湾总督府为了配合侵华策略,规定台湾曲调必须配合日语歌词演唱,这个运动扼杀了台湾流行歌曲音乐家的创作自由,作曲家邓雨贤的许多著名音乐作品都被填上日语歌词,为日本军国主义服务。1939年,邓雨贤不忍受辱,最终放弃作曲,带领家人隐归乡间,做起了手执教鞭的乡间教师。1944年6月,日本战败前夕,这位“台湾音乐的奇葩”悄然病逝于竹东,时年仅39岁。像邓雨贤这样的音乐家很多,台湾悠久的音乐传统格局被日本军国主义几乎彻底割断。由此可见,社会形势对音乐的发展之影响是异常深刻的,可以说,音乐作为一种艺术样式,必然是社会形势的集中表现。

二、作品是音乐家个性和社会性的结合

音乐是表情艺术。音乐表现谁的情感呢?自然是音乐家的情感。不同的音乐人具有不同的情感经历,所以音乐作品也各具特色、情感迥异。但我们不能忽视的是,音乐作品除了具有强烈的个性化,也必定折射着社会的统一性和整体性,细细审视音乐史,我们会发现音乐作品在迥异的同时都带有明显的社会性。

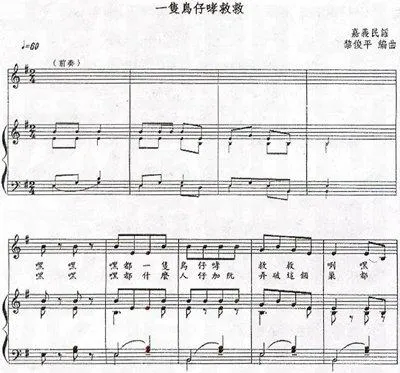

日本统治台湾初期,台湾民众中广泛流传着一首台湾嘉义的自然歌谣——《一只鸟仔哮救救》,此歌谣被史家称为“狂歌当哭”的民族史诗。“救救”一言国破家亡的悲愤哭声,一言祈待急救的呼声,一语双关。《一只鸟仔哮救救》歌词简洁、旋律单纯,但引吭高歌、穿云裂石的歌声所蕴含的忍辱悲恨足以说明日军强行占领台湾,爱国志士为拒倭守土、揭竿抗战、前赴后继、喋血牺牲而一直到援绝势孤、力竭始屈的历史史实。传说台湾抗日义军遭日军围困在嘉义诸罗山时,无惧死亡地以这首歌唱出心中的悲愤激情。歌词“一只鸟仔哮救救,哮到三更一半暝,找无巢”,意指台湾岛破家亡的悲惨命运,如同一只失去巢穴的鸟儿,在无人的半夜仰空悲号,表达了台湾对日抗战失败后的悲壮心情和台湾人民不畏牺牲、永不屈服的战斗精神。下面是该歌曲的曲谱及歌词:

本曲旋律之构成仅由La、Do、Mi三个音形成,故音程的跳动较大,而四二拍、轻缓的节奏、羽调式的采用极有力地表现出感伤、悲哀的情绪,对日帝的控诉、对家园的痛惜之情今日唱来或听来依然令人情不由衷、潸然泪下。而“什么人仔加阮弄破这个巢都呢,乎阮掠著不放伊干休”的歌词不但揭露了日本的野蛮和霸道,也显示了台湾民众的愤怒和满腔热血。

随后的台湾音乐群体也表现出了极大的爱国热情,创作了大批脍炙人口的音乐佳作。当时活跃的音乐家有詹天马、周添旺、李临秋、吕泉生、卢云生、黄周、姚赞福、陈达儒等,邓雨贤、王云峰、苏桐、邱再福更是被台湾人尊奉为台湾音乐界的“四大金刚”。尽管他们个性迥异、情感有别、人生阅历各不相同,但他们用曲谱表达心声、用歌谣诉说衷肠、用表演鼓舞人心的意境却又心脉相连、异曲同工,为当时的反殖民主义抗日运动立下了汗马功劳。如邓雨贤创作的《望春风》、《雨夜花》、《碎心花》,吕泉生采编的《六月田水》、《丢丢铜仔》和创作的《摇婴仔歌》、《杯底不可饲金鱼》,另外尚有像由上述音乐人创作的《河边春梦》、《月夜愁》、《白牡丹》、《心酸酸》、《心茫茫》、《青春岭》等都是载入台湾音乐史册的佳作。

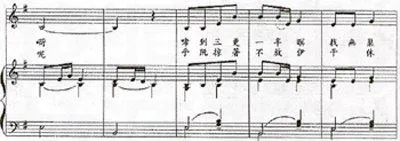

其中,尤以邓雨贤的《雨夜花》传唱最甚。《雨夜花》描写的是当时真人真事:一位纯洁质朴的乡下女孩离开故乡到都市谋生。她爱上了一位男孩,并已论及婚嫁。但是后来男孩却遗弃了她,致使她沦落风尘……一朵在黑夜里被风雨吹打的花,就像她的命运:她“离叶离枝”凋落地上受人践踏的遭遇,谁不感到辛酸及惋惜呢?邓雨贤又何尝不是利用爱情故事来哭诉了台湾作为一个被清政府抛弃而又沦为异族殖民地的悲惨遭遇呢?通过《雨夜花》的曲谱与歌词我们可以领略到作者悲愤的爱国之心与感伤的民族情绪:

该歌曲以传统甚少见的四三拍节奏进行创作,速度稍慢,旋律为传统的五声音阶(宫)调式。我们这里看到的曲谱是在原创谱基础上将节奏稍作调整,加入二小节的四四拍,使曲调更趋流畅。《雨夜花》旋律婉约优美,简单的音程变化却能更加有力、直接地扣人心弦、感人肺腑。

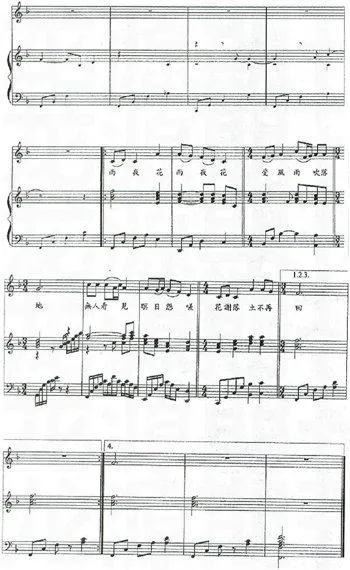

而至侵华战争爆发后,台湾音乐的反日运动在日人强大的压迫下陷入短暂的退避期,但其民间音乐的反抗意识依然延绵不绝、立场鲜明,直至1945年日本投降后而掀起又一场反日反战浪潮,像上面提及的音乐家吕泉生先生创作的《摇婴仔歌》就是典型之一。吕泉生祖籍福建诏安,他的祖辈迁台已数百年,对台湾本土具有浓厚的感情。他小时候就受过日本推行的“皇民化”教育,长大后又留学日本,所以他自己就曾说过,在20岁以前,他完全是一个与日本人无异的台湾人。可他身体内一直淌着炎黄子孙的热血,心中一直深藏着炎黄富强的梦想。1945年,他创作的《摇婴仔歌》悲愁伤怀、凄惨转侧,具有很强的感染力。曲子刚写好,吕泉生请同事清水先生试弹奏此曲,清水先生边弹边唱,最后竟被曲子的旋律感动得泪如雨下。日本投降后,此歌曲广泛流传,抚慰了无数台湾离乡背井、惨遭迫害的老百姓。下面是该歌曲的词曲。

粗略地、宏观地分析这首作品,它是传统五声音阶(宫)调式。从力度记号(弱、中弱)、节拍记号(4/4)、速度来看,整个曲子具有轻缓的、温柔的、连绵的情绪特征。本曲一共16小节,乐句结构对称,以级进进行为主,音程跨度不大,具有叙事性特征。歌词表面上描绘出母亲抱着婴孩念叨着:“婴仔婴婴困,一暝大一寸;婴仔婴婴惜,一暝大一尺”的景象,实质上生动地暗喻着作者为台湾命运担忧、为台湾前程祝福的深情,“你是我心肝,惊你受风寒”两句真切地表达了当时台湾人民为家乡、国运而祈祷、祝愿的时代心声。

音乐必定是音乐家的心声,所以必然带有强烈的个人特征。但人都是社会的动物,人的情意往往是建立在自身社会观、世界观之上的,所以对音乐社会学的研究既要研究音乐家的个人精神世界,也要研究音乐的社会背景和时代遭遇,如此的音乐社会学才是抽象和具象、微观和宏观的完美结合。

三、音乐融入社会的方式

音乐融入社会的方式是多种多样的。音乐作品的广泛流传自然是一种有效的方式,除此之外,音乐界的组织性活动也是推动音乐社会化的重要方式手段。真正大规模的音乐影响并非靠单个的音乐作品本身,而是依赖各类社会组织、各种社会化运动而进行。融入社会,音乐才有了生命力,吸收了音乐内容,社会机体才更加丰满而坚实,所以音乐与社会实际上是相互依赖、相互促进的。

日治时期,在日本“皇民化”文化政策的压迫下,台湾音乐界自行成立的大的音乐团体有稻江音乐会、永乐管弦乐团、古伦美亚唱片公司(日人创立)、台湾省警备司令部交响乐团等,而像“台湾音乐文化协会”不过是台湾总督府为了服务于日本殖民主义统治而设立的。此外,音乐界还借助其他社会组织进行有组织、有声势、集体性的反殖民主义运动。日治时期,台湾音乐借力的社会组织之多、之杂令人眼花缭乱,有戏剧院、戏剧团、电影戏剧协会、广播电台、文化研究社、学校、文学社、杂志社甚至碾米厂、啤酒厂等。这些社会组织在日治时期都或多或少地收留并供养过那些爱国、爱家、爱乡土的音乐家们,而且正是在这些社会组织的支持和掩护下,大量脍炙人口、充满斗志的音乐作品才应运而生并得以顺利地被演唱或演奏。

社会组织的作用是巨大的,它们将音乐家的精神意识聚拢在一起,给音乐家们提供了很好的合作平台并给予了他们一定的生活保障,如果没有这些社会组织的凝聚作用,音乐对社会的深切影响恐怕是难成气候的。从1932年起,以古伦美亚唱片公司为首,开启了台湾流行歌曲的黄金时代。上述词曲作者接踵继起,创作了五百首以上的台语流行歌曲,其中数十首如《望春风》、《雨夜花》、《月夜愁》等更成为台湾人共同记忆里最亲切最乡土的歌声。④事实上,当时一流的音乐家要么曾担任过古伦美亚唱片公司的专属作曲家,要么与该唱片公司都曾有过长期的合作关系,受到过该公司的关注和照料。所以,正是以这样的社会团体为桥梁才将音乐界分散的智慧和力量拧成了一股绳,从而迸发出了巨大的反殖民主义的音乐呼声!

四、音乐社会学构建的维度

音乐社会学是音乐学和社会学的交叉学科。从音乐学的维度来看,音乐社会学要注重音乐重感情、重个性、重艺术的特征,建立在音乐家个性化生命体验之上深层挖掘音乐的艺术性魅力;从社会学的维度来看,音乐社会学要注重社会重功能、重普及、重实践的特征,建立在时代内部共通性的社会特征之上审查社会系统、整体的重要性。人性深度的挖掘、社会广度的延伸才是音乐社会学构建的双向维度。情感起于内心、行为受制于环境,音乐社会学应当是带有情感的、冲动的、理想的社会学,是符合逻辑的、理性的情感学。

日治时期的台湾音乐题材虽然也是以爱情、亲情、生活细节、人生感悟为主,但这些都是有所指、有所暗示的,是一种影射社会环境和社会处境的创作模式,是一种对社会针砭时弊的暗喻。这一时期的台湾音乐,从创作动机上看,多数的作品并没有直接表现为反殖民主义统治的政治性歌曲,更没有直接喊出口号、亮出旗帜,而恰恰选择了对周遭生活感悟、对周围的生活细节所做的一些真实描绘和抒情,这种生活化的描绘和抒情更加生动形象地控诉了日本殖民主义统治的残酷、更加真切地表达出了台湾人民的斗争精神及对自由的向往。这足以说明,音乐必须是情感的,生活酝酿出来的情感才是社会的、广泛的、真切的,这就是音乐社会学展开研究的思想基调。

台湾光复后,台语歌曲在台湾如雨后春笋般再次复活和绽放。日治时期,日本原先禁止台湾人所唱的台语歌统统被重新搬上舞台或灌制成台语唱片而广泛流传开来,光复前一度被禁唱的《一只鸟仔哮救救》、《补破网》、《月夜愁》、《阮不知啦》、《雨夜花》、《望春风》等以及后来新创的炙手可热的台语歌曲《走马灯》、《碎心恋》、《牵阮的手》、《相思》、《快乐的出帆》、《枯萎的花蕊》等都以各种各样的版本被台湾人民反复吟唱和品味,不断抒发着台湾人民被压抑已久的心声以及反复抚慰着台湾曾经重重受伤的灵魂。甚至在1967年,台湾行政院“电视事业改进研究小组”通令三台,要求综艺节目中演唱歌曲应有三分之一为爱国歌曲、艺术歌曲或征选歌曲。同年,“台湾歌词作家协会”正式成立,一百余位海内外作家在台岛举行了成立大会。日本殖民主义给台湾带来了沉重的灾难,但台湾音乐一直在努力拯救着这个曾经被迫离开祖国怀抱的孤岛的精神和希望!音乐就是从生活中来、到实践中去,唱的是心灵的声音、传递的是社会的命脉。怎么样尊重音乐家的生命体认,又怎么样呈现社会生活和社会体系强大的生命力,是音乐社会学永远应当永远关注的维度。

艺术家总是处于社会的影响之中,甚至当他企图影响社会时也是如此。⑤艺术并非超乎社会和时代之上的“天才的创造”,而是包含大量现实、历史的因素的相当复杂的建构,艺术和文学应该被视作历史的,被环境决定了的和生产性的。⑥台湾日治时期反对殖民主义统治的音乐发展史和革命史再次证明了这个事实。

①赵广晖《台湾音乐的传承、分期与流变》,《音乐艺术》1998年第4期,第4页。

②《台湾省通志》卷6《学艺志艺术篇》,台湾省文献委员会1971年版,第39页。

③叶红旗《台湾高山族音乐研究述论》,《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》2006年第3期,第43页。

④沈冬《音乐台北——建城百年的历史回响》,《音乐艺术》2006年第1期,第102页。

⑤阿诺德·豪泽尔《艺术社会学》,居延安译编,学林出版社1987年版,第37页。

⑥珍妮特·沃尔夫《艺术的社会生产》,董学文、王葵译,华夏出版社1990年版,第1页。

熊祖鹏 常州工学院副教授 (责任编辑 金兆钧)