对教学目标制定与表述的思考

2011-12-29侯春妹

中小学信息技术教育 2011年12期

教学是一种有目的、有计划的活动。教育家布卢姆说:“有效的教学始于准确地知道希望达到的目标。”因此,在实施具体的教学活动之前,教师应综合考虑各种资源和影响因素,确立教学目标并设计与其相匹配的学习活动和评价,进而形成相应的教学设计和教学方案。教学目标主要站在学生角度,指向学生的学习。它是教学设计的首要工作,也是其他设计工作的基础,支配着教与学的全过程,并规定了教与学的方向。

当前教学目标表述存在的问题

1.单一性

“知识与技能”、“过程与方法”、“情感、态度与价值观”是教学目标的三个维度,它们相互渗透,有机联系。其中,“知识与技能”是关于“是什么”的维度,“过程与方法”是关于“如何获得‘是什么一的维度,“情感、态度与价值观”目标是在“如何获得‘是什么’过程中或之后内化为自身素养”的维度。然而,我们经常会看到重知识、轻素养的教学设计,表现为以单一的“知识与技能”目标代替整体性目标,忽视了其他两个维度目标的达成。

例1 “计算机、网络的应用和计算机病毒”的教学目标:(1)使学生了解计算机和Internet的应用。(2)使学生了解计算机病毒的定义、特征及防治。

由于教学目标单一,在教学过程结束后,学生可能了解了计算机在生活、军事、科技等领域的应用,知道了计算机病毒所造成的危害,但仅是停留在知识层面的了解和掌握。不少学生甚至想自己也能设计出一种计算机病毒,让全球的计算机系统瞬间瘫痪。

2 虚假性

教学目标仅作为教案中的一种备查形式,目标的制定或抄袭教参或仅凭经验,与课程目标以及学生的实际脱离,形同虚设。

例2 “图像信息的简单加工一学校运动会会标图片设计”的教学目标。

知识与技能:分析创作图像作品的一般过程,掌握图像抠图的方法及技巧,掌握合成的一些基本方法,理解图层的概念,掌握图像作品的一般构图方法,掌握图文搭配的原则和方法。

过程与方法:培养学生分析问题、解决问题的能力;让学生分组实践,培养学生的互助合作精神;通过交流讨论和实践设计,培养学生的自主探究能力。

情感、态度与价值观:通过制作图像作品的过程,体验图片媒体所蕴涵的文化内涵,激发对图像作品创作的求知欲,形成积极、主动的参与创作活动的态度;培养学生善于表达自身审美体验的能力与意识。

上例的“知识与技能”目标可行性差,假如学生第一次使用Photoshop软件,恐怕很难达到这样的目标。一节课要培养学生这么多的能力,既不现实,也难以突出重点。不同的课突出的重点应有所不同,关键是要让学生体验知识的形成过程,学习一些基本的方法。

3 表述错误

教学目标表述错误主要指行为主体错位、行为动词不当、行为条件缺失、行为标准模糊。还以例2为例,“知识与技能”中的“理解”等行为动词,是用来表明内在意识和心理状态的动词,比较笼统和含糊。“过程与方法”目标中的“培养”、“让”等词语说明行为主体是教师。

教学目标应以外显行为的目标为主,情感的、内隐的目标为辅。为使对主体行为的表述具有可观察、可检测的特点,我们应当使用明确的行为动词来表述,如认出、描述、说明、模仿、参与、讨论、交流、认同、拒绝等。

如何制定和表述教学目标

1.准确定位教学目标

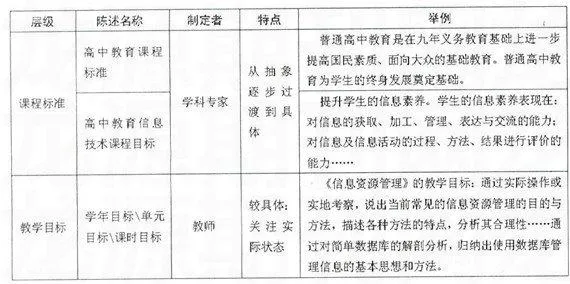

教学目标的制定必须充分考虑教学内容、教学环境、教师特点、学生实际等因素,以保证学生的主体地位得以实实在在的体现。教学目的的具体化是课程标准,而课程标准的具体化是教学目标。即使是教学目标,也有不同的层级:学年目标一单元目标一课时目标。由于上位目标决定下位目标,在制定教学目标时,教师必须清楚它的上位目标是什么。

例3(如下表)

教师要分析教学内容,即分析教材中本课时的教学内容及其在本章节中的地位与作用,甚至可以初步规划好教学进程中的各个环节,在每个环节都制定大概的目标细节,使它们更好地为教学总体目标服务。

教师还要分析学生,在制定每个具体目标时都要考虑到学生的年龄、信息素养及接受能力等因素的差异,使目标难易适度,且有一定的层次。学生间的差异是客观存在的,也是资源。要做到面向全体学生,就必须充分尊重差异,并因材施教。要制定面向全班每位学生的不同教学目标是不现实的,但我们可以制定分层的教学目标,改变传统的以“教”为中心的教学模式,实现以“学”为中心,充分发挥学生的主动性和创造性。

2.教学目标表述的注意点

教学目标的表述要注意行为主体、行为动词、行为条件与表现程度四点。

行为主体。教学目标的行为主体是学生。教学目标表述的应是学生的行为,而不是教师的行为。因此,应该从学生学什么、怎样学、学到什么水平的角度来设计并加以准确陈述。

例4 “信息及其特征”的教学目标

知识与技能:学生能够列举学习与生活中的各种信息,感受信息的丰富多彩性;理解信息的一般特征并能举例说明。

过程与方法:培养学生从日常生活和学习中发现或归纳需要利用信息和信息技术解决的问题,能通过问题分析确定信息需求。

情感、态度与价值观:让学生理解信息技术对日常生活和学习、对科技进步和社会发展的重要作用,激发学生对信息技术强烈的求知欲,养成积极主动的学习和使用信息技术、参与信息活动的态度。

“培养”、“让”等词语的行为主体是教师。具体的表述应是“学生能……”、“学生会……”等,而不宜写成“使学生……”、“让学生……”等。具体表述时,作为行为主体的“学生”两字可以省略不写。

行为动词。行为动词用以描述学生通过教学形成的可观察、可解说、可测量、可评价的具体行为,旨在说明“做什么”。例4中,“列举”是可理解、可观察的,而“理解”是用来表明内在意识和心理状态的,比较笼统和含糊。教学目标的行为动词应尽可能是可理解、可观察的。为此,教师要尽量用外显行为动词来描述学生的学习行为。“知识与技能”目标可用说出、背诵、列举、复述、概述等行为动词,“过程与方法”目标可用经历、参与、模仿、尝试等行为动词,“情感、态度与价值观”目标可用感受、体会、体验、欣赏、领悟等行为动词。

行为条件。行为条件是影响学生学习效果的特定的限制或范围,旨在说明学生在什么情境和条件下完成学习活动。一般行为条件表述有4种类型:(1)是否允许使用手册或辅助手段,如“借助现代汉语词典……”(2)提供信息或提示,如“根据所给的图表……”(3)时间的限制,如“在20分钟内能……”(4)完成行为的情境,如“通过听说交流……”或“通过模拟的购物活动……”等。因此,例4中的“理解信息的一般特征……”可改为“通过小组分析案例,说明信息的一般特征……”

行为程度。例4中,“培养”和“激发”等词语目标模糊。在表述教学目标时,要明确学生达到的最低水准或所达到的程度。行为标准可以用不同水平的行为动词来体现,在行为动词前若加有“初步”、“大致”、“简单”等词,其对应的水平就比原行为动词的低。如在列举说明信息的一般特征时可这样表述:“至少能分别说出两个相应的例子”、“通过看课本图示,80%的学生能快速答出校运动会信息,包括时间、地点、人物等”。

(作者单位:江苏无锡市洛社高级中