淄博:世界文明史上的千年行走

2011-12-29武眉凌

今日中国·中文版 2011年11期

历史是衡量一座城市文明底蕴的核心筹码。

3000年前与希腊雅典学院并行于世界文明屋脊的齐国故都,经过无数次智慧、汗水乃至疆域的嬗变更替,成长为今天的淄博市。

漫漫3000年,“春秋五霸之首,战国七雄之一”的光环已锈迹斑斑,陆上“丝绸之路”起点的踪迹渐行渐远,从唐宋开始兴盛的古商城的猎猎旗帜亦在岁月漂洗中淡了颜色,然而,这个城市渗透至基因深处的睿智与勤劳、包容与开拓、大器与厚重却如同一根奔腾不息的主脉,跃动出今日的璀璨文明。

它是国家级历史文化名城和中国优秀旅游城市,南依泰沂山脉,北濒九曲黄河,山区、丘陵、平原应有尽有的自然风光,原生的历史人文景观,吸引了国内外无数游客到此寻幽、探秘、访古;它是山东半岛的重要交通枢纽城市,中心城区距济南国际机场70公里,距青岛国家机场和青岛港200多公里,铁路和公路密集度均在国内名列前茅,陆、海、空立体交通网密织出一幅便捷的大交通版图;它亦是全国首批科技兴市试点市、国家级星火技术密集区,和国家知识产权工作示范城市,连续七次被评为全国科技进步先进市,发展蓝图不可预估。

它的源起与更迭,人文与生态,实力与雄心,让这块厚重的土地一次次成为中国乃至世界的焦点。

尊贤尚功,3000年不朽的文明密码

从时光隧道里,款款向我们走来的那些齐人齐事,是解读这片土地3000年文明之根的不朽密码。是它们,让古齐文明没有跟随一个王国的逝去而委靡,而是在一次次残垣断壁处继续盛开,又盛开到夺目。

3000年前,齐国始祖姜太公初封齐日寸,“地泻卤,人民寡”,太公以年迈之躯,在东夷故土上“因其俗,简其礼”,“尊贤尚功”,营造了不计出身,唯才是举,以功为尚,不重名分的良好氛围,于是“人民多归齐”。作为齐文化源头的标志之一,这一举措很快成就了繁盛的齐国,也为后代子孙留下了一个优秀传统。

是谁的马车,跑得如此匆忙,留下一路烟尘,又是谁的马车,挡在了中间,并且拉起了弓箭……2600多年前这惊心动魄的一幕,拉开的不是枪林弹雨,而是齐桓霸业的盛世欢歌。公元前685年,齐襄公去世,齐桓公小白因与哥哥公子纠抢先回国继承君位,被公子纠的师傅管仲一箭射中衣带钩,咬破舌头佯装死去,使公子纠不急于行程而夺得了回国即位的宝贵时间。齐桓公即位(前685-前643年)后,非但没有报险些要了自己性命的一箭之仇,反而基于管仲的才能,重用他做了宰相。拜相之初,管仲提出:“建成大厦,决不能单凭一根木材;汇成大海也决不能仅靠几条涓涓细流。君欲成就大业必须任用五杰——举动讲规范、进退合礼节、言辞刚柔相济,我不如隰朋,请任命他为大司行,负责外交;开荒建城、垦地蓄粮、增加人口,我不如宁戚,请任命为大司田,掌管农业生产;在广阔的原野匕使战车不乱、兵士不退,擂鼓指挥着将士视死如归,我不如王子城父,请任命他为大司马,统率三军;能够断案合理公道,不杀无辜者,不诬无罪者,我不如宾胥无,请任命他为大司理,负责司法刑律;敢于犯颜直谏,不避死亡、不图富贵,我不如东郭牙,请任命他为大谏之臣,主管监察谏议。想要富国强兵有这五位就足够了,想要成就霸王之业,还要有我管仲在这里。”桓公听从管仲建议,令五人各掌其事,并拜管仲为相,终成霸业。

齐国历史上另一个尊贤尚功的代表时期,是齐威王(前356-前320年在位)时期。齐威王求贤若渴,唯才是用。他针对卿大夫专权、国力不强之弊,用邹忌为相,田忌为将,孙膑为军师,进行政治改革,修明法制,选贤任能,赏罚分明,国力习强。经桂陵、马陵两役,大败魏军,开始称雄于诸侯。又礼贤重士,在国都临淄稷门外建稷下学宫,广招天下贤士议政讲学,使稷下学宫成为当时东方的学术文化中心。到齐威王末年,齐国成为诸侯国中最强盛的国家。

齐国尊贤尚功的智慧与胸襟,缔造的不仅是几代霸业,更是整个春秋战国时代的经济与文明巅峰,是一段光耀千古的盛世高潮,是历代子孙恪守并为之骄傲的文明精髓。

据史书记载,公元一世纪以前,临淄—直是中国最大、最富庶的工商业都市之一。齐桓公时,临淄居民就有4万余户,人口20多万;齐宣王(前319-前301年在位)时朗,临淄居民多达7万余户,常住人口保守估计五六十万以上;西汉(前206-8年)初年,临淄“巨于长安”,“非天子亲弟爱子不得王此”,每天“市租千金”,被称为全国最富庶的地方,因此有“西有长安,东有临淄”。

临淄被称为中国商业文明的源地。中国最早的“股份制”就诞生在这里,用减免税收、优待服务等政策,制造出“天下之商贾归齐若流水”盛况的管仲,也被誉为中国商业鼻祖。早在“战后繁荣之父”、西方宏观经济理论创始人凯恩斯之前千余年,管仲已经创造出宏观经济理论,并记载于中国商业精神的奠基之作《管子》。

临淄亦是国际奥委会考证认定的世界足球起源地。《战国策,齐策》和《史记苏秦列传》中有对当时隋形的描述:“临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博踏鞠者。临淄之途,车毂击,人肩摩……挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。”这是中国史书关于蹴鞠活动的最早记录,也将那个时代的繁荣悉数再现。

临淄“稷下学宫”被誉为世界历史上第一所真正的大学。它招揽汇集了道、法、儒、名、兵、农、阴阳等学派游说之士数千人,任其讲学议论。它作为当时东方文明的渊薮,开创了中国历史长河中蔚为壮观的“百家争鸣”。它在茫茫思维荒原上开山立派式的思维碰撞,有力促成了中国历史上第一次思想大解放、学术文化大繁荣黄金时代的到来。它与几乎同一时期的西方文明源头希腊“雅典学院”遥相辉映,成为世界学术思想史上并驾齐驱、璀璨千古的两束智慧之光。

太多璀璨的巨人巨作,让淄博历史的长河波光粼粼,让历史的天空璀璨夺目,让齐鲁文化博大厚重,但我无法带你去一鸣惊人的英明君王齐威王那里做客了,也不能留住神医扁鹊的脚步,会晤千古兵圣孙武和运筹帷幄的孙膑了,司马穰苴的《司马法》和孙膑的《孙子兵法》如今依然放在书店的显著位置,并被中外广泛应用于军事与当代企业管理。它们见证着一个奔放的创造性时代给3000年文明史注入的不竭动力。

聊斋,民俗文化的盛世典藏

如果说《水浒传》《三国演义》是烈酒,《红楼梦》是红酒,那么《聊斋志异》便是清茶,需要在黄昏细雨里慢慢地品。只有齐文化这样厚重的根基,才能开出《聊斋志异》这样曼妙灵性的艺术奇葩。这是厚重之上的轻盈飞翔……

这是平原上一个宁静的村庄,青石板铺着蜿蜒小路,垂柳掩映着青砖老屋,时光回到17世纪,1640年的初夏,一个声音清亮的婴儿的哭声从这一典型的北方农家小院里传出,穿透了婀娜的垂柳,吵醒了正在沉睡的乡邻,原来是老蒲家添了一名男丁,谁也不会想到,若干年后,这个胸前带着青记的小男孩会带来一个多姿多彩的鬼狐世界,让全世界不同民族,不同语言,不同肤色,不同信仰的人都“鬼迷心窍”,神魂颠倒。

蒲松龄从小就喜欢听大人们讲妖魔鬼怪的故事,他常常把这些故事放在自己的后花园,让那些人物与鬼怪出没在杂草丛林问,游走在自己被悄然唤醒的文学遐想里。但崇尚科举功名的父辈们,早早就把光宗耀祖的重担压在这个活泼少年肩上。19岁应童子试,蒲松龄接连考取县、府、道三个第一,名震一时,给了他逐渐败落的家族莫大狂喜。但此后他却屡试不第,直至71岁时才成为贡生。从19岁考到71岁,这漫长52年的辛酸、失落、疲惫乃至绝望,也许连蒲松龄自己都无法数清。时隔300多年,我们仍能从当年留下的字里行间,清晰看到命运对他的捉弄。

他的著作中有明确记载的两次,是因犯规被黜。一次是在康熙二十六年(公元1687年)秋,其年48岁了,因“闱中越幅”(即在考场书卷之时,误隔一幅,不相连接)而被贴出(不准再入试)。其词《大圣乐·闱中越幅被黜,蒙毕八兄关情慰藉,感而有作》云:“得意疾书,回头大错,此光何如!觉千瓢冷汗沾衣,一缕魂飞出合,痛痒全无……”据说,他一考试就出状况,居然有一次,第一场考得非常棒,第二场却腹痛难忍不能上场,我想是不是那些舍不得他的“狐仙”们捣的鬼。科场失败,令他抱恨一生,也穷困一生。

为生活所迫,蒲松龄除了应同邑人宝应县知县孙蕙之请,为其做幕宾数年之外,主要是在本县西铺村毕际友家做塾师,舌耕笔耘,近42年,直至61岁时方撤帐归家。但平凡的生活拢不住他那疯长的艺术才华,他在科考之路屡遭挫败逐渐灰冷的心,只有驰骋在自己的梦幻世界时才会迸发出久违的激情与喻悦。

“子夜荧荧,灯昏欲蕊,萧斋瑟瑟,案冷凝冰。”这是蒲松龄当年深夜创作的写照。而关于《聊斋志异》的灵感来源,亦有一段广为称颂的民间故事。

贫寒如蒲松龄,没有经济支撑去设宴会友,搜集故事素材,他便想到一个最简单的方法:在村口路边树荫下设一个茶摊,几壶热水,一炉粗茶,供行人歇脚聊天。并为此立了一个“规矩”,不管谁只要能说出一个故事,茶钱分文不收。所以不少行人茶客大讲奇闻怪事,乡里趣闻,蒲松龄侧耳聆听,常常从中捕捉到意想不到的故事素材。这些基础素材激发了他的灵感与构思,经过30年沉淀与丰富,终成流传百世的《聊斋志异》。

康熙五十四年(公元1715年)春节,蒲松龄依窗危坐而逝。终其一生,他都未能看到《聊斋志异》印刷发行。铸雪斋抄本传到宫廷,刑部侍郎高珩为《聊斋志异》做了序,也许这便是他即将撒手潦倒一生时,孤愤之心仅能找到的一点点安慰。

《聊斋志异》的广泛流传是在蒲松龄逝世半个世纪以后的乾隆中期。

这部由民俗文化含聚成的盛世典藏,用人格化、社会化的花妖狐魅和幽冥世界,展现出东方文明中对善美的憧憬与丑恶的敌视,这与西方教义文化中推崇的人性善美不谋而合,因此在东西方均长销不衰。如今,摘取“世界短篇小说之王”桂冠的《聊斋志异》,不仅有汉语版,还有日、韩、越、英、法、德、俄、意、捷、波等数十个国家的几十种译文本,全国《聊斋》出版物有100多种,以《聊斋》故事为内容编写的戏剧、电影、电视剧达160多部。

蒲文化日渐喧嚣的同时,蒲松龄,这个留着山羊胡子的清瘦老头,在子夜昏黄青灯下孤独伏案的姿势,却固化成一个让无数后人心酸的剪影。他寂寥落寞的76年人生,终成萦绕在《聊斋志异》字里行间的淡淡忧伤。

读懂它,才真正读懂了这部盛世典藏。

正如电视连续剧《聊斋》中唱的:你也说聊斋,我也说聊斋,喜怒哀乐一起都到那个心头来,鬼也不是那鬼,怪也不是那怪,几分庄严,几分诙谐,几分玩笑,几分感慨,此中滋味,谁能解得开…--

一卷聊斋千滴泪,披萝带荔忆前贤。告别这段使千万人笑也惹千万人泪涔涔的时空旋律,我去另一个村庄串串门。

旱码头,走过繁华与孤独

“天下第一村”是当年乾隆皇帝对它的御笔亲题。

时隔两百年,“金周村”、“旱码头”这些往日的光环曾一度被吹散,直到张艺谋《活着》到来,《闯关东》、《大染坊》、《大观园》等剧组也到这里来为梦想埋单,人们才知道,被吹散的只是光环的表象,那个真实的旱码头一直在历史之外的岁月长河里默默地等待,等待人们蓦然回首时的惊喜。

旱码头指的是周村古商城,因周村不通水路而天下之货聚焉,故称“旱码头”,明朝嘉靖年间(1522-1566)已有“周村店”称谓。被人间烟火熏陶T400多年后,这里成了“中国活着的古商业街市博物馆群”。

这个仅5万平方米的古街古巷,绝对是绝版的古城。乔家大院周村分号1884年就刻在青砖上。美国美孚石油公司1904年落成的日子也刻在墙上。《大染坊》里陈六子总买点心给师傅的华康食物店散发着沉香……

走进丝市街,瑞蚨祥绸庄依然红火,这里的每一家店铺,都摆着琳琅满目的丝绸制品,人来客去应该比肩当年盛景;与丝市相邻的银子市,则成了卖古董和供人参观的景点。上世纪二三十年代,这里规模颇大的票号就有108家,总资高达600万两白银,相当于60多亿人民币。据说银库都在地下库里,我看到了隐蔽的门,当时这秘密只有商家知道,我跺跺脚,想象不出走在银山上的感觉……

300多年来,周村人打更,只打四遍而免去“打五更”,喝酒划拳也要免“五”,只因有一个叫李化熙的人,生于五更,小名李五更。如果不是李化熙和他的子孙六代人为周村“代商纳税”将“今日无税”的品牌打出去,也就没有周村几百年的繁华。

在周村古镇,抬眼就是飒飒商幡,每一个商幡后面都藏着一个耐人寻味的故事,这些故事,如今会在古城中心的大戏台上重演,如有时间可慢慢坐下来欣赏,而我,想去城市之外的清凉世界走走。

景观之撼,一步一世界

鲁山,生长在齐地,不知是名字失误还是故作深沉,千百年来它一直沉寂不语。虽是山东省第四座高山,知道它的人却不多,而它,也因多年得沉寂而美丽如初,生态如初。飞瀑流泉,茂密森林,奇花异草,珍禽异兽,应有尽有。

鲁山山高、岭长、谷深,素有泰山高,达不到鲁山腰之说。鲁山与泰山谁高,我没去考证,我倒觉得,是“一览众山小”的泰山的名气,掩护了鲁山的风景,让鲁山得以安静的生存。

最难忘鲁山的万石迷宫,人走进去,从一线天到一线也见不到天,一个套一个的石洞,只闻水声不见水影的诡异直叫人攀爬得胆颤心惊,生怕“前路无知己”、“回头不是岸”。万石迷宫是一处冰川时期的遗迹,由于冰的作用,使山体崩裂,经亿万年风蚀冲刷而形成一处花岗岩体支架洞。洞穴相连,明廊暗径,扑朔迷离,从幽深的洞中走出,阳光普照,翠鸟轻啼,仿佛刚才穿过的是时光隧道,这难得的历险经历,是我在别处从没感受过的。

在淄博市的博山区,我爬上了另一座山——原山,打动我的不是蜿蜒在崇山峻岭的齐长城(当地人说孟姜女哭倒的不是万里长城而是齐长城),而依然是那罕见的自然奇观——石海。千奇百怪的石头手挽手肩并肩或如坐或如站地分布在山岭上,如海洋中的波涛,汹涌翻浪,甚是壮观。望着这前呼后涌成大海般的石林,我想起了这个地方数不胜数的先贤。

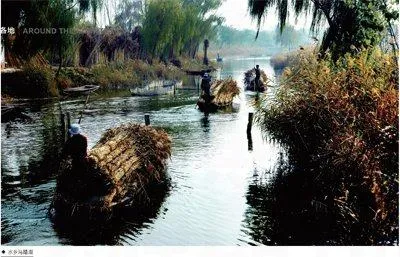

淄博历史底蕴深厚,山山水水都有诗意。那片水波荡漾芦苇婀娜的水,被当地人口碑传颂成一段春秋争霸插曲。相传春秋时期(前770-前476年),霸主齐桓公准备在此会盟各国诸侯,众诸侯唯恐落入齐桓公圈套偷偷率大军前来,这片平地生生被各国战马踏成了湖,于是叫“马踏湖”。马踏湖风景区,芦苇的摇曳让人想起河北的衡水湖,宁夏的沙湖,湖南的洞庭湖。

泱泱齐风古迹遍地,随处一收集,便成为文明光芒熠熠生辉的历史博物馆。在世界考古史上享有颇高地位的东周殉马坑与中国古车博物馆便坐落于此。

东周殉马坑墓主为齐景公(前547-前490年在位)。殉马排列密度平均每米地段2.78匹,全部殉马在600匹上下,属世界罕见。殉马全系壮年战马,分两行前后叠压,昂首侧卧,四足蜷曲,呈临战奔跑姿态,威武壮观。庞大的殉马葬式,看得出齐景公的奢侈豪华与古齐国的国力强盛。它为研究春秋时期齐国历史,特别是对齐国的经济、军事和殉葬制度等方面,提供了极为珍贵的资料。

中国古车博物馆是目前我国唯一以车马等陆路交通为展出内容的专业博物馆,它与淄博东周殉马馆一起,构成了齐文化旅游的两大奇观。辽代驼车,契丹族的轮车,让人一看就会想起草原和战场;而幼时在农村见过的小推车,大马车,又一下子勾起了人们的温婉回忆;后世春秋殉车马展厅中,静静地躺着在半昏迷状态下被活埋的32匹骏马,它们的头顶,是象征今日交通速度的高速路立交桥。

沉睡2700年的骏马,你能听到头顶上飞驰的车轮声吗?你知道会和今天的高速公路凝结为同一时空吗?你还能在今后的历史中留下奔驰的俊影吗?

一沙一世界。

淄博的景观,总能像这样在景物之外,给人一步一沉思的无尽遐想。

绿色工业,科技之光下的靓丽城市名片

泰山山脉向东北方向延伸至齐鲁古国交界处,一条润物无声的孝妇河蜿蜒淄博,孕育了两岸出类拔萃的俊杰,也孕育出华美璀璨的工业文明。

在这里,—万年前的沂源扁扁洞人发明了夹砂红陶,开启了源远流长的陶瓷文化;新中国成立后,5种新瓷种在这里惊艳怒放,成为陶瓷业内一度颇为震撼的五朵金花;今天,数种高档日用陶瓷进入人民大会堂、中南海、钓鱼台国宾馆和紫光阁,新材料陶瓷更是成为航空航天、军事、电子信息等高科技行业的助力。

它们共同成就了享誉国内外的“淄博陶瓷,当代国窖”。

硅苑科技是当代国窑的一个杰出代表。硅苑瓷器从1984年被选人中南海、紫光阁和国务院办公厅等供国家领导人使用至今,已27年。在此之前,从没有哪个陶瓷品牌在中央领导心目中的地位如此难以撼动。这堪称新中国陶瓷史上的一个传奇。艺无国界。2000年,时任总理的朱镕基在中南海接见美国参议员代表团,代表团团长手捧放在桌上的“中华龙”盖杯爱不释手。向总理问能否送给他珍藏,朱总理回头问了工作人员,当得知是中国淄博生产的就欣然答应。为此,国务院又向硅苑科技公司紧急定制了200套作为国礼给国外政要,并给公司颁发了外事专用杯的证书。普京夫人看到这套产品后,非常喜欢,她亲自于2002年和2009年两次购买“中国龙”产品作为个人收藏。

除了“淄博陶瓷·当代国窑”,淄博市还有另一张正被逐渐叫响的名片——“新材料名都”。前者代表的是淄博最传统陶瓷产业的“凤凰涅槃”,后者是近几年市委市政府着力打造的新支柱产业。

百余年来一直把重工业作为支柱产业的淄博市,在近年的产业洗牌中,通过提高自主创新能力,提升工艺装备,拉长产业链、打造特色产业集群的等阔斧大刀,成功劈开产业荆棘,走上了与重工业抢生态,向高科技要效益的康庄大道。

以国内氟硅产业骄子东岳集团为代表。1987年,38个农民从两台被国有企业淘汰的小转炉开始创业,沿着“科技、环保、国际化”的发展方向,用20年建成了完整的氟硅高新技术产业链和新环保、新材料、新能源组成的产业群,创下了绵绵不断的生态产业效益。在中国大企业集团科技竞争力500强排名中,东岳紧随海信、联想等企业居第四位。2010年中国化工百强企业中,东岳名列第25位。2009年10月17日,胡锦涛、温家宝、李克强、李源潮等党和国家领导人先后到东岳视察,对东岳在氟硅材料特别是离子膜研发取得的重大自主创新成果给予高度评价。

淄博,这个在山东省“一蓝一黄”等重大区域带动战略中处于东西连接延伸轴线的城市,正在立足它的区位功能优势,全力打造特色新材料产业聚集区,力争经过3到5年,使新兴产业产值达到5000亿元以上,在工业经济中的比重提高到50%以上。同时,以蓬勃的激情与饱满的智慧积极融入黄河三角洲高效生态经济区与济南都市圈建设。

昔日的产业“坏孩子”,正在今日淄博人的决心和努力下日渐变绿。

我采访时,淄博正在全力创建全国文明城市,其实几千年前,这里本就是中华文明的摇篮之地。来自遥远渭河流域的回响,来自雄风黄河的涛鸣,原住的东夷文化,关中的姜炎文化,发达的商周文化,几大文明在这里碰撞交融,交融出泱泱齐风,润泽出齐文化的大树。

这株大树—直是华夏文明的脊梁,过去、现在、将来