“计算机在地质工作中的应用”课程建设探讨

2011-12-28郝福江魏智如

郝福江,魏智如

1.吉林大学 应用技术学院,吉林 长春 130012;2.地质出版社,北京 100083

“计算机在地质工作中的应用”课程建设探讨

郝福江1,魏智如2

1.吉林大学 应用技术学院,吉林 长春 130012;2.地质出版社,北京 100083

“计算机在地质工作中的应用”是一门资源勘查类专业技能课,也是一门具有高职特色的职业教育课程。本文首先阐述了课程设置的意义,然后探讨了课程的内容及教学方法。在教学内容选取上,针对资源勘查主流程信息化的需要,突出计算机地质制图能力训练、地质空间数据库操作训练、地质数据采集训练、地质资料室内计算机整理训练、地质成果的计算机表达训练、遥感数据计算机提取以及与地质信息综合解译训练能力等方面的培养。

资源勘查;高职教育;职业能力

2008年5月,教育部高等院校高职高专资源勘查类专业教学指导委员会在长沙召开了“全国高等院校高职高专资源勘查类专业教学改革及教材建设研讨会”。会议决定,在高职高专院校开设“计算机在地质工作的应用”课程,并编写与之配套的教材《计算机在地质工作的应用》[1],该教材由吉林大学、中国地质大学(北京)和河北省区域地质矿产调查研究所共同编写,并于2009年8月作为高职高专资源勘查类专业“十一五”规划教材由地质出版社出版。本文对这门课程的建设情况做一探讨。

一、课程建设的意义和特点

“计算机在地质工作中的应用”课程是在充分调研全国地质调查、矿产调查及相关行业的市场需求基础上开设的,旨在满足高职高专学生利用信息化工具完成野外地质信息采集、室内整理和成果输出的职业能力培养的需要。课程设置符合资源勘查类高技能型人才培养目标,也是该类专业相关技术领域职业岗位(群)任职必须掌握的职业技能。

1.课程建设的意义

(1)地质调查主流程信息化建设的需要。根据《新一轮国土资源大调查纲要》和地质调查工作的特点,在以往工作的基础上,中国地质调查局逐步确定了地质调查信息化建设的总体思路:以提高地质调查和社会化服务水平为目标,以数据支撑体系和技术支撑体系为基础,加速实现地质调查主流程信息化[2]。

现代地质调查要求主流程必须信息化,要求在地质工作的各个环节都要利用计算机技术完成数据采集、综合整理、电子化数据表达,这就要求高职院校的学生在校期间必须掌握利用计算机技术采集数据和处理数据的职业能力。

(2)高新技术在地矿系统广泛应用的需要。随着科技进步,高新技术尤其是“3S”技术在地矿系统的广泛应用,计算机技术的应用已经是现代地质工作取得成效的“制高点”和“突破口”,这就要求地质工作者必须具备熟练使用计算机,并灵活使用常用软件完成日常地质工作的能力,而这些素质的培养需要一门专门课程来完成。

(3)计算机技术是表现地质成果的重要手段。计算机制图与每个地质工作者都有密切的关系,用图来表示地质研究成果是地质工作的传统,是地质工作成果的重要表现形式,并贯穿于地质工作的全过程。粗略估计,地质工作的制图作业占一个地质工作者全部工作时间的1/3以上。利用计算机辅助制图能减轻地质工作者的制图负担,从而把更多的精力集中于地质分析工作。

2.本课程的主要特点

(1)课程内容的突出特色是“三实”—实用、实践、实际,具有技术上的先进性。该课程技术覆盖的产业群广,社会对其人才需求量大。以地质、煤炭、建材、石油、化工、冶金、水文、工程等为代表的行业岗位群都需要借助于现代信息工具进行地质调查的人才。本课程培养的人才复合性强、适应性强。我们的教学理念是紧跟资源勘查类市场需求,培养出适应资源勘查类市场需求、掌握现代信息工具技能的复合型高职人才。

(2)教学方法有职业教育特色。注重激发学生主动积极的思维能力、解决实际问题的能力、创新创造能力,坚持“授渔”而不“售鱼”。在专业技能培养的同时注重实现全面素质培养的教学目标。

(3)“教学项目企业化,理论实践一体化,学习过程阶段化,技能训练职业化”是课程建设的目标。课程内容安排以学生为本,选取循序渐进的典型应用项目“学习包”为载体设计学习情境,营造“乐学易学”的学习氛围,充分运用现代教育手段,并注重与传统教育手段适当结合。该课程采用课堂多媒体教学系统,大容量的教学信息在和谐有序、双向互动的愉悦氛围中得到传递,具有现代教育特征。

该课程是在“MAPGIS地理信息系统”的基础上发展起来的,课程最初的功能是以学生了解GIS(地理信息系统)和地质制图能力培养为教学目的的。根据近年来我们对毕业生的跟踪调查情况,以及对吉林省地质调查院、廊坊区域地质调查研究所、河北地质调查院、辽宁地勘局、辽宁省化工地质勘察院等野外生产单位调研反馈的情况,我们将课程的内涵做了调整,与资源勘查类企业合作进行基于工作过程的课程开发与设计,名称改为“计算机在地质工作中的应用”。在课程的内涵上,突出了以信息化工具完成地质信息采集、室内整理和成果输出职业能力培养和3S技术职业能力的培养及地质数据的统计分析职业能力培养。学生通过本课程的学习,不仅培养了创新意识和职业意识,提高了分析问题、解决问题的能力及团队精神和合作能力,并且了解计算机技术和其他学科领域的相互联系和相互促进的关系,为今后专业课的学习和工作奠定了理论和实践基础。本门课程教学质量对后续其他各专业课程教学工作的完成至关重要。

二、课程教学内容

1.内容选取

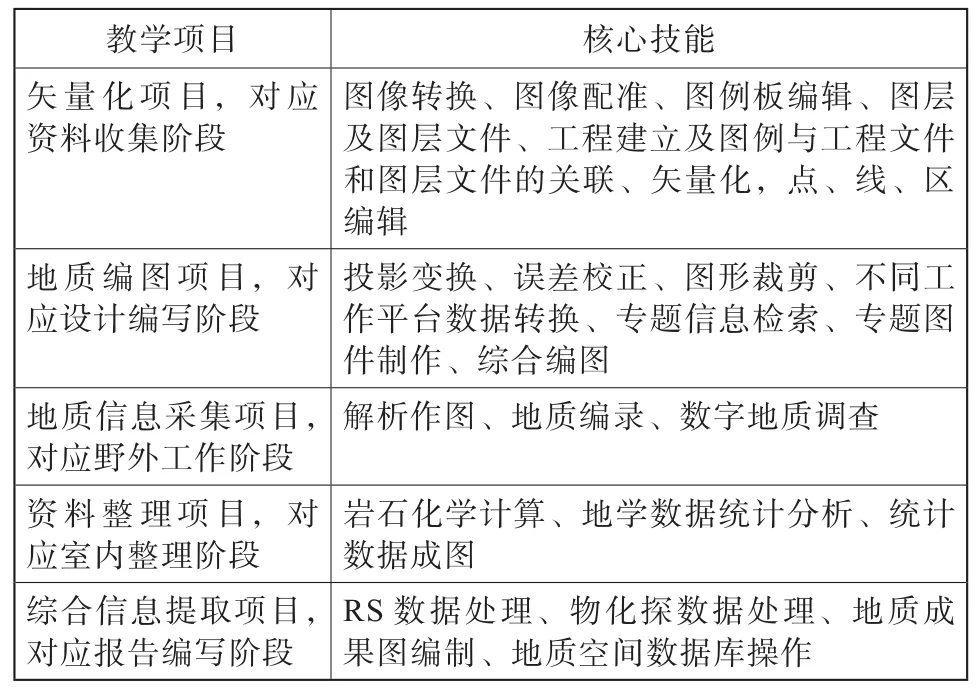

本课程是在调研行业岗位需求的基础上而设置的课程,是为适应地质调查主流程信息化发展需要而设置的课程,在内容选取上突出了地质工作各阶段中的计算机应用,在教学体系上结合地质工作的特点,设置了五个基本教学项目,每个教学项目对应地质工作的不同阶段,各教学项目与主要知识点如表1。

表1 课程的教学项目与主要知识点对照表

2.教材及相关资料

笔者在广泛听取其他高职院校的意见基础上,与中国地质大学(北京)申维、吉林大学潘军、河北区域地质矿产调查研究所李广栋共同编写该课程教材。在教材建设上,体现了“双师型”高职教学理念,使教材与行业岗位需求相适应,与该规划教材配套发行的还有一张光盘,提供了用于实践教学的相关资料和素材,以满足学生实习实训的需要。此外,我们为了跟踪现代信息技术的发展,课程组设专人负责跟踪行业内信息技术的发展情况。

3.课程的组织形式与教师的指导方法

教学中结合具体的教学内容选择不同的教学方法,本课程主要采用的教学方法有演示教学法—教师通过具体的演示实例讲授主要知识点,通过学生完成给定的素材实际操作训练来培养其职业技能;案例分析法—教师通过具体的案例分析启发引导学生发现问题、思考问题、解决问题,从而达到职业能力的培养;还安排了一定的讨论课,以加深学生对课堂知识点的理解。

除此之外,开设第二课堂,实行学生导师制,指导教师根据不同的学生情况模拟一些生产项目或带领学生直接参加一些生产项目,使学生在完成相应工作的基础上使职业能力得到培养。

4.考核内容与方法

以实际专项技能知识点为考核重点,本课程的作业、考试等考核都是以实际操作的方式进行的,作业、试卷都采用电子作业、电子试卷,每一个练习、每一个试题都结合生产实际布置、考核,在考核的同时培养了学生的实际技能。结合学生的动手能力,分析问题解决问题的能力和创新能力,以及最终实际项目的完成情况,形成以日常教学技能点、知识点的考核为重点的过程化考核模式。

考核标准包括:(1)课程日常教学各知识点和技能点的掌握与完成占30%;(2)学生的工作态度、动手能力和创新精神占30%;(3)期末综合考试占40%。

三、课程建设的创新与特色

面对21世纪行业发展的新形势,课程组认真分析了“计算机在地质工作中的应用”课程对人才培养的新要求,分析了如何通过本门课程加强学生创新能力的培养,拓宽学生的知识面和加强学生项目实践能力,确定了在保持文字教材优势的基础上,着重开展“计算机在地质工作中的应用”课程立体化和系列化教材建设的思路,以适应新形势下对人才培养的要求,体现课程反映科技发展进步的特点。同时,结合教学体系和内容的改革研究,将适应创新性人才培养、具有时代特点的教学思想和理念等研究成果有一个合适的“物化”载体。

1.任务驱动引入项目教学的课堂实践

针对学生追求实惠、重视实用的学习心理,与企业合作共同开发课程[3],在课堂教学中教师精心设计并且与学生共同营造了一个与真实工作接近的学习环境—任务驱动教学。“真实”、“有用”才能激发学生的求知兴趣。学生们通过学习实践和切身体验,提高了学习兴趣,学会了在合作中学习,树立了职业自豪感,促进了学生确立合作意识与树立团队精神。

2.优化、组合课程内容

注重激发学生主动积极思维的能力、解决实际问题的能力、创新创造能力的培养,坚持“授渔”而不“售鱼”;在专业技能培养的同时,注重实现全面素质培养的教学目标。优化组合教学内容,制订新的教学计划和教学大纲。并对教学大纲、教学内容、实施方案、教材及学时安排等提出一套切实可行的方案。突出课程的重点和难点。

3.真题真做,培养学生规划与设计技能

精心设计多个大作业,要求学生独立或合作完成,在这个过程中学生了解各部门的需求,学会与之相互沟通,从中不仅提高了动手能力,也提高了综合应用知识的能力。

4.改革传统的考核方式

在“计算机在地质工作中的应用”这门课程当中,要求学生在期末的时候每个人独立完成课程综合训练题目。通过对每个学生提交的电子文档评价来完成本课程考核,用过程化考核和实际提交的电子文档来代替卷面考试。这样,学生目标明确,就可以有针对性地学习,并且特别重视实际操作技能的掌握,不再把精力花在背概念和啃书本上。

[1] 郝福江,潘军,申维.计算机在地质工作的应用[M].北京:地质出版社,2009.

[2] 周家寰.地质调查信息化建设成果及思路[J].国土资源信息化,2005,(5):2-4

[3] 黄宏伟.高职资源勘查类专业教学改革的方向与对策[J].中国地质教育,2010,(2):69-72.

Construction on the Course of Computer Application in Geological Work

HAO Fu-jiang1, WEI Zhi-ru2

1.Jilin University, Changchun 130012, China; 2.Geological Publishing House, Beijing 100083, China

Computer Application in Geological Work is a professional course for resources prospecting, with a feature of higher vocational education courses.This paper describes the meaning of curriculum, then discusses the content of the curriculum and teaching methods.In order to meet the main fl ow informationization of resources prospecting, we highlight the capability cultivating in computer geological mapping, geological spatial database operations, geological data collection, geological data computer processing, geological results expression by use of computer, RS (Remote Sensing) data extraction and computer integrated interpretation of geological information.

resources prospecting;higher vocational education; vocational ability

G642

A

1006-9372 (2011)02-0072-03

2011-03-10;

2011-04-10。

郝福江,男, 副教授, 主要从事区域构造、遥感教学及研究工作。