论暴力犯罪死刑裁量规范的等级化

2011-12-27王永兴

王永兴

(浙江省台州市黄岩区法院,浙江台州 308020)

论暴力犯罪死刑裁量规范的等级化

王永兴

(浙江省台州市黄岩区法院,浙江台州 308020)

通过对我国《刑法》分则中的27个暴力犯罪死刑罪名的规范分析,个罪的死刑裁量规范的犯罪类型与刑罚类型的规定存在差异。犯罪类型分为基本犯、加重犯和特别加重犯,刑罚类型分为刑种配置和处罚方式。由此构成暴力犯罪死刑裁量的量刑规范等级,包括罪质构成与刑罚配置两个方面。各种不同的罪质构成与刑罚配置的量刑规范等级都在立法规定上限制了暴力犯罪死刑的适用,对限制死刑的适用具有具体的规范意义。

暴力犯罪;死刑裁量规范;量刑规范等级;罪质构成;刑罚配置

“保留死刑,严格控制死刑”是我国目前的基本死刑政策。暴力犯罪作为我国《刑法》规定死刑的最主要犯罪之一,如何限制暴力犯罪的死刑适用就成为亟待解决的问题。

一、暴力犯罪死刑罪名的规范梳理

(一)罪名概览:范围、分布及量化

1.暴力犯罪死刑罪名的范围归属

结合笔者对我国暴力犯罪概念与范围的研究①参见拙文.暴力犯罪:一个概念的解读〔J〕.广西政法管理干部学院学报,2010(5).8-14.,通览我国《刑法》规定,筛选出27个涉及死刑的暴力犯罪,分别为: (1)危害国家安全罪:武装叛乱、暴乱罪(第104条、第113条);(2)危害公共安全罪:放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪、以危险方法危害公共安全罪(第115条);破坏交通工具罪、破坏交通设施罪、破坏电力设备罪、破坏易燃易爆设备罪(第119条);劫持航空器罪(第121条);抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪(第127条第1款、第2款);抢劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪(第127条第2款);(3)侵犯公民人身权利、民主权利罪:故意杀人罪(第232条);故意伤害罪(第234条第2款);强奸罪(第236条第3款);绑架罪(第239条第2款);拐卖妇女、儿童罪(第240条第1款);(4)侵犯财产罪:抢劫罪(第263条);(5)妨害社会管理秩序罪:暴动越狱罪、聚众持械劫狱罪(第317条第2款);组织卖淫罪、强迫卖淫罪(第358条第2款);(6)危害国防利益罪:破坏武器装备、军事设施、军事通信罪(第369条); (7)军人违反职责罪:阻碍执行军事职务罪(第426条);抢夺武器装备、军用物资罪(第438条);战时残害居民、掠夺居民财物罪(第446条)。不包括贪污贿赂罪、渎职罪中不涉及暴力犯罪,破坏社会主义市场经济秩序罪中不涉及暴力犯罪的死刑罪名。

关于我国《刑法》规定的暴力犯罪死刑罪名统计,根据暴力犯罪确定范围标准的不同,统计的罪名范围也不尽相同。有学者认为我国《刑法》中的暴力犯罪死刑罪名共24个②参见赵秉志.死刑改革研究报告〔M〕.北京:法律出版社,2007.73-75.,笔者通过比较得出其中有3个罪名存在差异,即在危害公共安全罪中的抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪(第127条第1款、第2款)、妨害社会管理秩序罪中的组织卖淫罪(第358条第2款)、军人违反职责罪中的抢夺武器装备、军用物资罪(第438条)。关于抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪和抢夺武器装备、军用物资罪,未将这两个罪名归为暴力犯罪死刑罪名的理由是认为“暴力”是“直接或者借助自然、物理之力对他人人身的自由权、健康权、生命权施加强力打击或者强制行为”〔1〕。换言之,采“24个罪名”的观点认为抢夺是针对财物、并不针对他人人身的暴力行为,故将上述两罪排除出暴力犯罪的范围。笔者认为暴力犯罪中暴力针对的对象可以是财物,抢夺行为应当认定为暴力行为,故而认为上述两罪是暴力犯罪中的死刑罪名。另外,组织卖淫罪在采“24个罪名”的观点中也未将之归入暴力犯罪的死刑罪名。笔者认为,未将此罪归入暴力犯罪的死刑罪名是因为没有准确理解组织卖淫罪的犯罪构成的内容。组织卖淫罪是指以招募、雇佣、强迫、引诱、容留等手段,控制他人从事卖淫活动的行为。换言之,“组织他人卖淫,主要是指通过纠集、控制一些卖淫妇女进行卖淫,或者以雇佣、招募、容留、强迫等手段,组织、诱骗他人卖淫从中牟利行为”〔2〕。我国相关的司法解释也有相似的规定,并进一步认为:“在组织他人卖淫的犯罪活动中,对被组织卖淫的人有强迫、引诱、容留、介绍卖淫行为的,应当作为组织卖淫罪的量刑情节予以考虑,不实行数罪并罚。”因此,组织卖淫罪的客观行为包括强迫手段,这里的强迫手段既可以是暴力手段,也可以是非暴力手段,根据笔者认为暴力犯罪的“手段暴力性”,组织卖淫罪也是一种暴力犯罪,应当归入暴力犯罪的死刑罪名。

2.暴力犯罪死刑罪名的犯罪分布

根据我国《刑法》分则规定的客体类型,可以将犯罪的种类分为10类犯罪。除此之外,有学者认为还可以将这10类犯罪进一步区分为“国事犯罪、军事犯罪与普通犯罪”〔3〕。结合暴力犯罪的研究,这三类犯罪分类可以进一步分为国事暴力犯罪、军事暴力犯罪与普通暴力犯罪。依此分类,其中危害国家安全罪中的犯罪属于国事暴力犯罪,普通暴力犯罪包括危害公共安全罪、侵犯公民人身权利、民主权利罪、侵犯财产罪、妨害社会管理秩序罪和危害国防利益罪中的犯罪,而军人违反职责罪中的犯罪即是军事暴力犯罪。可见,我国《刑法》中暴力犯罪的死刑罪名在这三类犯罪中均有涉及。这种分布体现暴力犯罪死刑罪名在立法规范意义上的三种情形:其一,国事暴力犯罪和军事暴力犯罪虽被认为是备而不用的暴力犯罪的死刑罪名,但是这两类犯罪仍是不能轻易放弃死刑的犯罪。在我国《刑法》中,国事犯罪和军事犯罪中的相关犯罪在实践中是极为少发的犯罪,以至于这些犯罪的死刑大多是备而不用的。但是,并不能因为这些犯罪的备而不用,刑法就放弃死刑规定。正如贝卡利亚认为应当规定死刑的两个理由:一是“影响国家的安全或者存在可能会引起政治体制中的混乱”;二是“国家失去自由或者陷入无政府状态,或者正在恢复自由之中”。〔4〕基于这种观念,我国《刑法》在国事犯罪和军事犯罪使用暴力手段的部分犯罪中规定死刑。其二,普通暴力犯罪中的致命性暴力犯罪是规定死刑罪名最多的犯罪。在普通暴力犯罪中,几乎是所有犯罪都侵犯了人身安全(除了抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪)。不仅如此,这些犯罪都体现为致命性暴力犯罪。联合国《公民权利和政治权利国际公约》第6条第2款规定:“在未废除死刑的国家,判处死刑只能是对最严重的罪行的惩罚。”按照《保证面临死刑者的保护的保障措施》规定:“最严重的罪行是指致死或者其他严重之后果的故意犯罪。”因此,具有故意杀人包括致人死亡情形的致命性暴力犯罪都规定了死刑。其三,普通暴力犯罪和军事暴力犯罪中的单一针对财物的暴力犯罪,对公共安全、国防安全造成极大的安全隐患的犯罪也规定了死刑。针对财物的暴力犯罪相对于针对人身的暴力来说,其社会危害性相对较低,一般情形下都达不到规定死刑的标准。但是,抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪和抢夺武器装备、军用物资罪,这两个罪名的抢夺之物都是一些高危物品,这些物品极易现实地危害到公共安全、国防安全和社会秩序等,因此,刑法将这两种针对财物的暴力犯罪也规定了死刑。

3.暴力犯罪死刑罪名的比例量化

结合暴力犯罪死刑罪名数、暴力犯罪罪名数和死刑罪名数在刑法规定的不同客体类型的分布,将相关数据比例量化如表1:

表1 暴力犯罪死刑罪名的比例量化

从上表可知以下三个方面:

首先,从各类罪名数来看。①从暴力犯罪死刑罪名数来看,涉及危害公共安全罪的死刑罪名最多,共12个,侵犯公民人身权利、民主权利罪、妨害社会管理秩序罪和军人违反职责罪分别有5个、4个和3个,其余几类罪相对较少;②从暴力犯罪罪名数来看,妨害社会管理秩序罪、危害公共安全罪和侵犯公民人身权利、民主权利罪相对较多,这三类罪的罪名总数超过了暴力犯罪罪名数总数的70%,其余几类罪较少;③从死刑罪名数来看,破坏社会主义市场经济秩序罪、危害公共安全罪和军人违反职责罪相对较多,这三类罪的罪名总数超过了死刑罪名数总数的60%,其余次之。

其次,从各类罪所占比例来看。一方面,从暴力犯罪死刑罪名数占暴力犯罪罪名数的比例来看,危害公共安全罪、军人违反职责罪和危害国家安全罪这三类罪所占比重较高,分别为75%、60%和50%,说明这三类暴力犯罪的死刑规定比较密集,而其余几类暴力犯罪的死刑规定相对疏散。另一方面,从暴力犯罪死刑罪名数占死刑罪名数的比例来看,侵犯公民人身权利、民主权利罪和危害公共安全罪所占比例较高,分别为100%和85.71%,侵犯财产罪、妨害社会管理秩序罪和危害国防利益罪所占比例居中,均为50%,军人违反职责罪和危害国家安全罪所占比例较低,分别为25%和14.29%。因此,在各类死刑犯罪中,侵犯公民人身权利、民主权利罪和危害公共安全罪这两类的暴力犯罪比较密集,其余次之。

最后,从各类罪名总数所占比例来看。暴力犯罪死刑罪名总数占暴力犯罪罪名总数的比例和暴力犯罪死刑罪名总数占死刑罪名总数的比例都较高,分别为 35.06%和39.71%,足以说明暴力犯罪死刑罪名存在的广泛性,同时也说明了限制暴力犯罪死刑适用的重要性。

(二)犯罪类型:基本犯、加重犯和特别加重犯

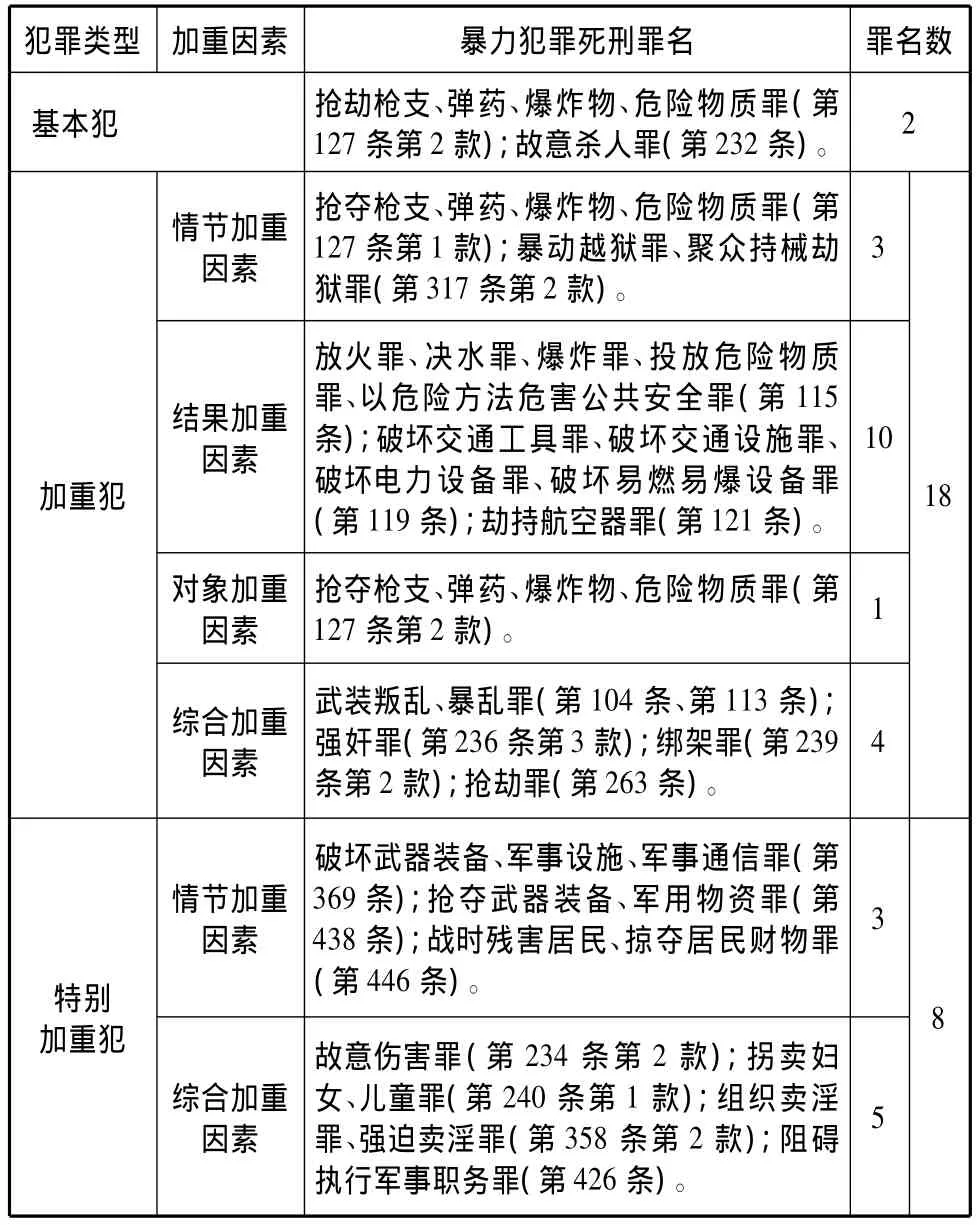

犯罪以其社会危害程度的轻重为标准,可分为基本犯、加重犯与减轻犯。有学者认同上述分类之外,还认为我国《刑法》存在“特别加重犯”①参见张明楷.刑法学〔M〕.北京:法律出版社,2007(第三版).94.的情况,例如,刑法第234条规定的故意伤害罪。笔者通过对我国《刑法》关于暴力犯罪死刑罪名的分析,各罪名在刑法规定死刑的犯罪类型上存在类别性的区别,即存在基本犯规定死刑,加重犯规定死刑和特别加重犯规定死刑。而在加重犯和特别加重犯规定死刑的罪名中,其中的加重因素也各不相同。可见,“犯罪和刑罚的统一并不是一种简单的对等关系,而是存在着某种复杂的情形。在某些情况下,犯罪与刑罚具有单一的对等关系,在法律条文上表现了一个罪状和一个法定刑构成一个罪刑单位;而在大多数情况下,同一犯罪存在严重程度上的差别,刑法对此区别情节轻重规定了相应的法定刑”〔5〕。因此,笔者从犯罪类型的角度将暴力犯罪死刑罪名按照基本犯、加重犯与特别加重犯进行分类梳理,如表2:名具体规定,采以下分类:即情节加重因素、结果加重因素、对象加重因素和综合加重因素③综合因素既包括各种可选的情形为加重因素,也包括必须统一使用的复合加重因素。具体参见楼伯坤.论加重犯之加重因素〔J〕.苏州大学学报(哲学社会科学版),2006,(1):35.。

表2 暴力犯罪死刑罪名的犯罪类型

1.基本犯。从上表可知,基本犯规定死刑的只涉及2个罪名,即抢劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪和故意杀人罪。因此,这两罪的社会危害性是相对较大的,前罪针对人身和财物实施暴力手段,严重危害公共安全;后罪针对人身实施暴力手段,直接危害到他人的生命权。

2.加重犯。加重犯的暴力犯罪死刑罪名从加重因素来看,共分为情节加重因素、结果加重因素、对象加重因素和综合加重因素。①情节加重因素罪名中的3个罪名中,《刑法》规定了“情节严重”(第127条第1款)或者“情节特别严重”(第317条第2款);②属于结果加重因素的罪名共有10个,《刑法》规定了严重后果(致人重伤、死亡或者造成财产重大损失),各罪中具体规定不尽相同;③在对象加重因素罪名中只涉及《刑法》第127条第2款规定的抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪,这一款规定有别于同罪名的第127条第1款规定(情节加重因素),规定了“国家机关、军警人员、民兵”特殊对象的枪支、弹药、爆炸物;④加重犯的综合因素的《刑法》规定相对复杂,存在多种形式:武装叛乱、暴乱罪是“结果加重因素与情节加重因素选择式”,绑架罪是“结果加重因素和行为加重因素选择式”〔6〕,强奸罪和抢劫罪是“多种加重因素选择式”。这种综合因素的规定使得死刑适用相对比较明确,同时也体现这些犯罪在实践中的复杂性。

3.特别加重犯。暴力犯罪死刑罪名中《刑法》规定的特别加重犯只有两类加重因素,即情节加重因素和综合加重因素。在情节加重因素的罪名中,共有3个罪名,《刑法》都规定了“情节特别严重”;在综合加重因素罪名中,故意伤害罪是“结果加重因素与手段结果复合加重因素的选择式”,拐卖妇女、儿童罪、组织卖淫罪和强迫卖淫罪都是“情节加重与多种选择加重因素的复合式”,阻碍执行军事职务罪是“结果加重因素与情节加重因素选择式”。

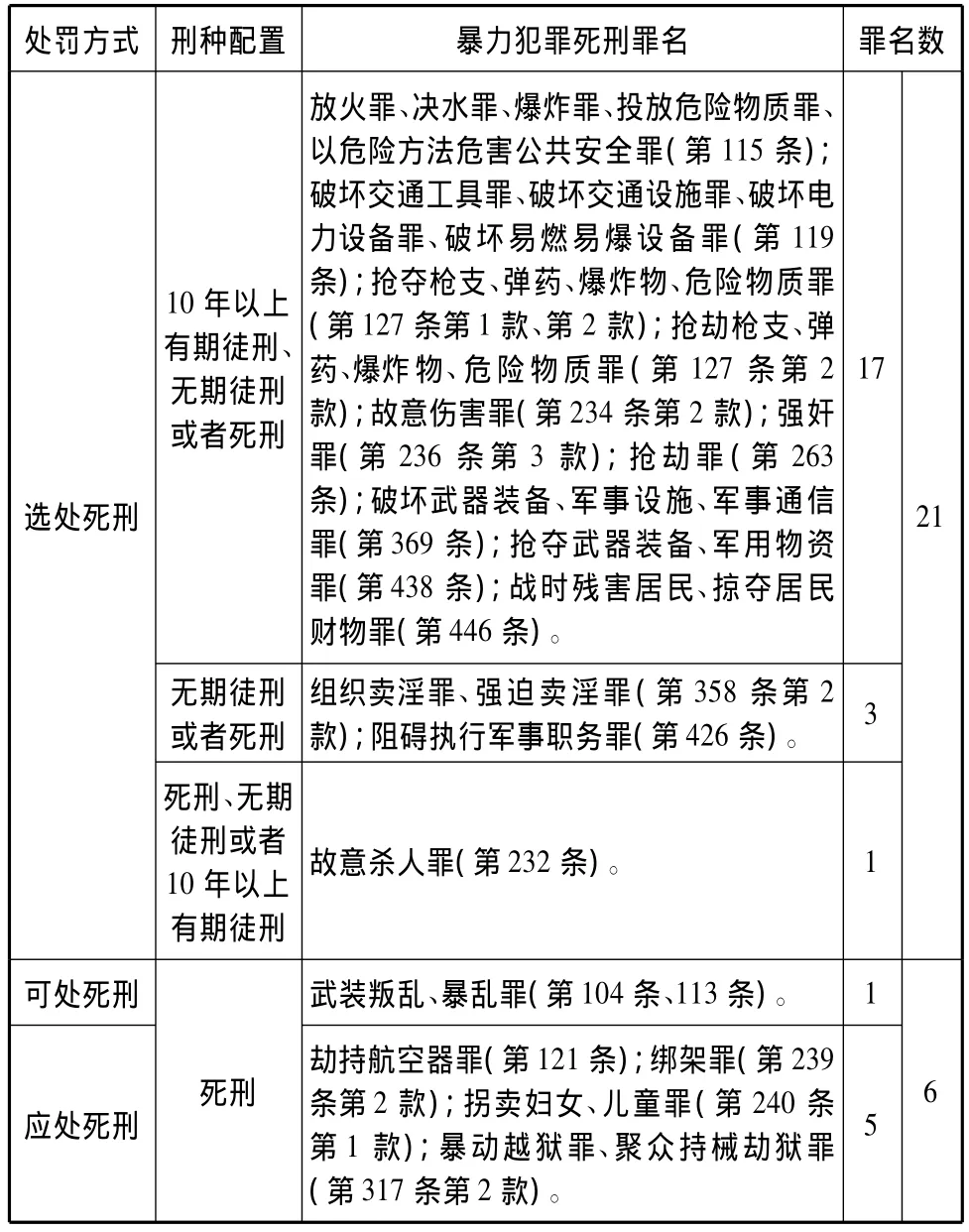

(三)刑罚类型:刑种配置与处罚方式

暴力犯罪死刑罪名中的刑罚类型依照我国《刑法》规定可分为刑种配置和处罚方式,刑种配置是指刑法分则对各暴力犯罪死刑罪名规定的死刑与其他刑种的搭配方式;处罚方式是指刑法分则对各暴力犯罪死刑罪名规定的死刑的选用方式。前者解决的是暴力犯罪死刑罪名中死刑的唯一适用,还是死刑与其他刑种相结合选择适用;后者解决的是暴力犯罪死刑罪名中死刑的绝对适用还是相对适用。从《刑法》规定的刑种配置来看,在暴力犯罪死刑罪名中共有4类法定刑搭配方式,即10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑;无期徒刑或者死刑;死刑、无期徒刑或者10年以上有期徒刑;死刑。从《刑法》规定的处罚方式来看,在暴力犯罪死刑罪名中共有3种处罚方式,即死刑选处方式、死刑可处方式和死刑应处方式。依照上述分类进行暴力犯罪死刑罪名的梳理,如表3所示:

表3 暴力犯罪死刑罪名的刑罚类型

首先,选处方式的死刑类型。这一类型的暴力犯罪死刑罪名,与死刑搭配的刑种,一般都是根据刑种的从轻刑到重刑的排列顺序,即10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,无期徒刑或者死刑,但是在故意杀人罪中颠覆了这种刑种的排列顺序,依照死刑、无期徒刑或者10年以上有期徒刑。另外,这一类型的罪名共涉及21个,占暴力犯罪死刑罪名的78%,足以说明此类型罪名在暴力犯罪死刑罪名中的地位和作用,也说明了从立法规范意义上限制了暴力犯罪的死刑适用。

其次,可处方式的死刑类型。这一类型的暴力犯罪死刑罪名只有1个,对于武装叛乱、暴乱罪来说,即使符合《刑法》第104条规定的罪状和第113条规定的“对国家和人民危害特别严重、情节特别恶劣”的加重因素,可以判处死刑,也可以不判处死刑。这种方式是一种相对科处死刑的规定,虽然只规定了唯一一种死刑刑种,但它绝不是绝对的科处死刑①参见马克昌.刑法理论探索〔M〕.北京:法律出版社,1995.162.。

最后,应处方式的死刑类型。这一类型的暴力犯罪死刑罪名共涉及5个,这种绝对判处死刑的规定意味着一旦符合该罪的犯罪构成和加重因素的法律规定,在司法适用上没有任何的自由裁量的余地。这种绝对确定的法定刑在理论上受到诸多批判,在立法上受到普遍排斥,同时也限制了司法实践的自由裁量权。因此,如何准确、慎重地运用此类暴力犯罪的死刑处罚方式显得尤为重要。

二、暴力犯罪死刑适用的量刑规范等级

量刑规范等级是指由我国刑法分则关于暴力犯罪死刑罪名的死刑裁量规范进行的等级化划分,即根据犯罪类型和刑罚类型规定中存在的等级性,将量刑规范等级相应地分为罪质构成和刑罚配置两个方面,其中罪质构成方面划分为基本犯、加重犯和特别加重犯的量刑规范等级,刑罚配置方面划分为选处死刑、可处死刑和应处死刑的量刑规范等级。

(一)罪质构成的量刑规范等级

由上文可知,我国《刑法》分则对暴力犯罪死刑罪名都是从犯罪自身的性质和特点规定了适用死刑的具体情节。根据对27个暴力犯罪死刑罪名统计,规定具体死刑适用情节主要有三种死刑适用情况,即基本犯的罪质构成、加重犯的罪质构成和特别加重犯的罪质构成。此外,加重情节中又规定了“单一式”、“选择式”和“复合式”情节。处于不同的罪质构成,决定了适用死刑的具体情节要求,也就是决定了不同的量刑等级的内容。“定罪情节在整体上呈现出由轻到重的层次性。因此,定罪情节的存在是以罪刑阶梯的立法方式为前提。刑法规定的每一犯罪都具有独立的罪质,这一罪质是一定的犯罪所赖以成立的主观和客观诸要件的总和。一定的犯罪必然产生一定的刑罚,两者之间不可分离。”〔7〕

1.基本犯的罪质构成

基本犯是指刑法分则规定由基本犯罪构成、不具有加重或减轻情节的犯罪。暴力犯罪死刑罪名中只涉及到劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪和故意杀人罪。不管其中的任何一罪,都是由于行为人所实施的行为性质特别恶劣,行为人一旦实施此种犯罪行为,即足以说明行为人所犯罪行特别严重,从而也就可以选择适用死刑。换言之,我国《刑法》对上述二罪的基本犯中规定了法定刑为死刑的配置,不仅表明这二罪的社会危害性要重于其他犯罪,而且还表明了立法者对此类罪适用刑罚的基本态度,即优先考虑适用死刑,但这并不是必然选择。

2.加重犯的罪质构成

一般认为,加重犯是指符合刑法分则规定在基本犯罪构成的基础上具有加重情节的情形,并加重刑罚的犯罪。由上文可知,暴力犯罪死刑罪名中符合加重犯的罪质构成涉及多个罪名,共有情节加重因素、结果加重因素、对象加重因素和综合加重因素。其一,对于规定情节加重因素的暴力犯罪来说,由于本身立法规定的概括性和模糊性,加之我国司法解释基本上未作出统一明确的标准,导致司法实践对此类暴力犯罪死刑适用操作上的困难。因此,对于情节加重因素的暴力犯罪,应当结合具体犯罪严格把握,即需要根据案件的具体情况来分析认定是否达到刑法总则所规定的“罪行极其严重”的程度。如果达到这一要求,可以适用死刑(但不是必须选择死刑);如果没有达到,就也不能适用死刑。其二,对于结果加重因素和对象加重因素暴力犯罪来说,司法实践相对容易操作,因为我国《刑法》对此类暴力犯罪的规定较为明确。其三,对于综合加重因素的暴力犯罪来说,在适用死刑时应当根据不同组合形式加以认定。暴力犯罪死刑罪名处于加重犯罪质构成的量刑规范等级中,只存在“选择式”的综合加重因素。因此,应当依据我国《刑法》的具体规定,符合选择因素中其中一个因素即有可能选择适用死刑。

3.特别加重犯的罪质构成

特别加重犯是指刑法分则在加重情节规定了加重犯之后,又在加重犯的基础上规定了特别加重情节与更重的法定刑。由上文可知,我国刑法对暴力犯罪规定了情节加重因素和综合因素。情节加重因素的罪质构成如上文所述,而综合加重因素稍显复杂。在这一量刑规范等级的罪质构成中,综合加重因素有多种形式,包括“结果加重因素与情节加重因素选择式”、“结果加重因素与手段结果复合加重因素的选择式”和“情节加重与多种选择加重因素的复合式”。前两种都是“选择式”,即在两种或者多种加重因素下,只要其中一个加重因素符合刑法的规定,就可以优先考虑适用死刑。其中前种“选择式”是从结果加重因素和情节加重因素来限定死刑适用的,后种“选择式”要么符合结果加重因素,要么符合手段与结果复合加重因素;第三种“复合式”要求在符合情节加重的基础上,还要结合其他选择加重因素来限定死刑适用,两者必须同时具备,否则就达不到此罪的罪质构成,也就不能选择适用死刑。

(二)刑罚配置的量刑规范等级

由上文可知,在暴力犯罪死刑罪名的刑罚类型中,我国《刑法》规定了选处死刑、可处死刑和应处死刑的刑罚配置,在选处死刑的刑罚配置中,又规定了死刑与有期徒刑、无期徒刑不同方式的搭配。“死刑刑种与其他刑种的搭配方式及其排列组合的不同足以反映出刑事立法对各个犯罪适用死刑的态度和死刑刑种在各个死罪的法定刑体系乃至整个法定刑体系中的地位和作用,从而影响、制约甚至在一定程度上决定着刑事司法中的死刑适用。”〔8〕

1.选处死刑的刑罚配置

由上文可知,暴力犯罪死刑罪名中的选处死刑的刑罚配置主要有三种组合形式:第一种是“10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑”,第二种是“无期徒刑或者死刑”,第三种是“死刑、无期徒刑或者10年以上有期徒刑”。三种不同的组合形式体现了不同的立法意图,也决定了司法实践的不同操作方式。对于前两种刑罚配置的规定来说,是具有一定合理性的,立法者给司法实践中暴力犯罪死刑适用留下较大的选择余地。换言之,在符合具体犯罪的罪质构成等级下,立法者倾向于不适用死刑,司法实践中应优先考虑适用有期徒刑和无期徒刑,只有在符合“罪行极其严重”,不得不适用死刑的情况下才能选择适用死刑。对于第三种刑罚配置的规定,通览我国《刑法》,唯一如此规定的是故意杀人罪。这一规定虽说属于选择性的相对死刑,但是将死刑排列在其他刑种的前面,表明立法者对故意杀人罪在符合规定的情形下应优先考虑死刑,而不是其他选择刑种。这就要求司法实践中,行为人只要实施了故意杀人的犯罪行为,就应当优先选择适用死刑,只有具有其他从宽情节时,才能考虑适用其他刑种。加之故意杀人罪属于基本犯的罪质构成等级,其适用死刑的可能性较大。当然,司法实践中对故意杀人罪的死刑适用进行了司法解释,通过酌定量刑情节等方法进行了严格的限制。

2.可处死刑的刑罚配置

可处死刑的刑罚配置是指对于暴力犯罪中的特定犯罪,司法实践根据犯罪的具体情况可以适用死刑,也可以不适用死刑。但是,不可否认的是立法者的初衷倾向于适用死刑,即在一般情形下,在符合刑法规定的前提下,以适用死刑为原则,不适用死刑为例外。以武装叛乱、暴乱罪为例,刑法在罪质构成规定的加重因素是概括性的,要求“对国家和人民危害特别严重”与“情节特别恶劣”。在司法实践中,如果司法工作人员不崇尚重刑主义,能够理性地对待暴力犯罪死刑适用问题,或许能够对之作出较为审慎的选择和理性的操作,否则就会选择适用死刑。因此,只有在迫不得已的情况下,根据具体案件的情况,不论是从刑罚效果,还是刑事政策的角度都需要适用死刑时才能选择适用死刑。

3.应处死刑的刑罚配置

应处死刑的刑罚配置属于绝对确定的法定刑,“绝对确定法定刑的本质在于刑种、刑度的确定统一,是与宣告刑的重合的可适用性”〔9〕。换言之,上文所述的5个暴力犯罪死刑罪名只要符合罪质构成的规定,司法实践中对于是否选择适用死刑没有任何选择的余地。这种死刑配置的极端形式,表明了此类犯罪社会危害特别严重,也表明立法者对于此类犯罪给予严惩的态度。但是,在这5个罪名中,我国《刑法》对各自规定的罪状描述不尽相同,劫持航空器罪和绑架罪罪状描述较为充分明确,便于司法实践中掌握这类犯罪的客观内容;对于其他3个犯罪,我国《刑法》采用概括性的罪状描述,司法实践操作有一定的困难。但可庆幸的是,这3个犯罪要求不同量刑规范等级的罪质构成,拐卖妇女、儿童罪要求具有特别加重犯的罪质构成,还须符合综合加重因素;暴动越狱罪、聚众持械劫狱罪要求具有加重犯的罪质构成,还须符合情节加重因素。这种绝对确定死刑与该罪的加重犯罪质构成或特别加重犯罪质构成相对应,在一定程度上克服了应处死刑的刑罚配置的不足。

三、量刑规范等级的罪刑关系

量刑规范等级中的犯罪罪质构成,从分类基础来看,基本犯、加重犯和特别加重犯的罪质构成等级并非建立在同一犯罪的基础上划分的,而是建立在暴力犯罪规定死刑的不同犯罪类型的基础上划分的;从逻辑关系来看,基本犯、加重犯和特别加重犯的罪质构成在形式上存在一定的等级性,这种等级性体现在暴力犯罪适用死刑时的不同罪质构成的要求;从本质内容来看,基本犯、加重犯和特别加重犯罪的罪质构成是一致的,即都必须要达到我国《刑法》规定的“罪行极其严重”的程度。

量刑规范等级中的死刑刑罚配置,从分类基础来看,选处死刑、可处死刑和应处死刑的刑罚配置等级也并不是建立在同一犯罪的基础上划分的,而是建立在暴力犯罪规定死刑的不同刑罚类型的基础上划分的;从逻辑关系来看,选处死刑、可处死刑和应处死刑的刑罚配置在形式上存在一定的等级性,这种等级性体现在暴力犯罪死刑罪名不同程度的规范要求;从本质内容来看,都是对犯罪行为的社会危害性及犯罪人主观恶性的不同程度的体现。

据此,司法实践中的暴力犯罪死刑适用问题,应当准确利用量刑规范等级限制死刑适用的作用。我国《刑法》分则对暴力犯罪死刑罪名的罪质构成和刑罚配置的规定是相互结合的,一定的罪质构成对应一定的刑罚配置,这就要求在暴力犯罪死刑适用上要对罪质构成与刑罚配置的不同组合形式的罪刑关系进行分析。在暴力犯罪死刑罪名中的罪刑关系中,首先应进行量刑规范等级中的罪质构成分析,根据不同暴力犯罪的具体情形进行罪质构成的认定,分属于罪质构成的各个等级。这是暴力犯罪罪刑关系中第一次从规范意义上限制死刑。在个罪符合具体规范要求的罪质构成后,再进行量刑规范等级中刑罚配置分析。同一罪质构成的暴力犯罪并不都是处于同一的刑罚配置的量刑规范等级。这就为暴力犯罪在刑罚配置的量刑规范等级提供了限制死刑的余地。这也是暴力犯罪罪刑关系中第二次从规范意义上限制死刑。量刑规范等级中的罪质构成和刑罚配置是暴力犯罪量刑规范的两个基本点,罪质构成是决定暴力犯罪死刑适用的规范基础,刑罚配置是决定暴力犯罪死刑适用的规范依据。两者相互联系、相互补充,只有准确地根据相关刑法规范,结合罪质构成和刑罚配置具体认定,才能够从规范意义上限制暴力犯罪的死刑适用。

〔1〕赵秉志.死刑改革研究报告〔M〕.北京:法律出版社,2007.96.

〔2〕郎胜.中华人民共和国刑法释义〔M〕.北京:法律出版社,2009(第4版).553.

〔3〕张明楷.刑法学〔M〕.北京:法律出版社,2007(第三版):93.

〔4〕〔意〕贝卡利亚.论犯罪与刑罚〔M〕.黄风译.北京:中国大百科全书出版社,1993.45.

〔5〕〔7〕陈兴良.本体刑法学〔M〕.北京:商务印书馆,2001.394-395.394.

〔6〕陈兴良.判例刑法学(下卷)〔M〕.北京:中国人民大学出版社,2009.202-206.

〔8〕钊作俊.死刑限制论〔M〕.武汉:武汉大学出版社,2001.222.

〔9〕周光权.法定刑研究〔M〕.北京:中国方正出版社,2000.70.

On the Rank of the Death Penalty Decision Standard in the Violent Crime Penalty

WANG Yong-xing

(People’s Court of Huangyan District,Taizhou,Zhejiang 308020)

Through standard analysis of the 27 violent crime death penalty charge in China Criminal law,the death penalty decision standard of crimes are different from the penalty type stipulation.The crime type divides into the basic violates,the felon addation violates and the special felon addation violates,the penalty type divides into the punishment disposition and the punishment way.So the penalty standard rank of the death penalty decision standard in violent crimes includs the crime nature constitution and the penalty disposition.Each kind of crime nature constitution and the penalty disposition has been limited in the discretion of punishment standard rank in legislation stipulation,which have the concrete standard significance in limiting the death penalty suit.

violent crime;the death penalty decision standard;penalty standard rank;crime nature constitution; penalty disposition

DF613

A

1672-2663(2011)03-0060-06

2011-06-02

王永兴(1985-),男,浙江台州人,法学硕士,浙江省台州市黄岩区法院法官,研究方向是刑事法学。

(责任编辑宋艺秋)