语言的魔咒——关于人际传播的新思考

2011-12-22吕正兵

吕正兵

(黄山学院 文学院,安徽 黄山 245041)

语言的魔咒

——关于人际传播的新思考

吕正兵

(黄山学院 文学院,安徽 黄山 245041)

从拉康的思想出发,语言代替理性控制了人际传播的主体。主体间的交流就不再为自身而展开,也不为对方而展开,只为他们所归属的语言系统而展开。在实践中,主体间只有通过象征才能实现真正的交流,这种象征是语言的内部因素能指具有的基本功能。因此,追根究底的说,主体间的交流只为语言能指的象征存在而展开。

语言;象征;交流

语言是人类交流的重要工具。对于一个思想家来说,具有什么样的语言观就会形成相应的语言交流观念。作为西方继弗洛伊德、荣格之后最重要的精神分析学家拉康,以一种独特的语言观来理解人际传播中的实践活动,尤其是发现了语言对交流主体的重要影响和象征在交流中的作用,使我们从一个新的角度来理解交流主体的本质以及如何通过象征展开交流。美国传播学者彼得斯曾把精神分析学看作是“传播思想的‘治疗性’工程”,[1]24如果这是对精神分析学与传播学之间关系的一句整体评价的话,那么,拉康的思想为这个“工程”设计了一套具体的方案。一切人类交流活动的发生都离不开主体。拉康质疑交流主体的理性特征,重新思考主体如何在交流中形成,并提出了自己的创见。

一、语言塑造了人际传播的主体及其活动

拉康是从分析美国作家艾伦·坡的一篇小说 《被窃的信》开始探讨人际传播主体的形成的,他从这个故事中揭示了主体在交流中如何受制于语言的控制,并以此为隐喻,指出主体间交流的一些基本特征。先来了解一下这个故事:

王后在大厅里收到一封信件,在她还没有打开信件时,国王出现了。王后立即警觉的想藏起信件来,因为这封信对王后非常重要而又决不能让国王知道。在这仓促的时刻,王后不能把信藏于一个别人看不见的隐蔽地方。她顺手把信放于身边的桌子上,信的正面向下,字迹压在下边,国王根本没有注意到王后的举动,这让她感到心理踏实。然而,一位大臣来到大厅,他目睹了王后刚才的一切表现,很快,他知道了那封信的重要性。于是,他迅速准备了一封外表看似与原信一样的信封,然后堂而皇之的走到王后的身边,拿走原信,在原地放下一封假信。王后不能在国王面前表露出任何异常的举动,只得任由大臣拿走。过后,王后叫来警察总监,命他到大臣家去搜查原信。从警察总监那里得知,这封信落在别人手里的话,将严重威胁王后的荣誉与安全。警察总监多次趁大臣不在家,翻遍大臣家的每一个角落,却始终一无所获。于是,王后又请来侦探迪潘。迪潘了解情况之后,到大臣家与他长聊了一次,在仔细观察大臣及他家的摆设之后,迪潘故意把一支钢笔留在了大臣家。隔天,迪潘重回大臣家取钢笔,在他家的壁炉台拿到了信,并同样在原处放了一封外表与原信一模一样的信。信里写了几行字,而且字迹表明,大臣一看就会知道信是迪潘拿走的。

故事情节非常简单,拉康以独特的语言观和结构主义方法来剖析这个故事。他的语言观表现在,表面上,他接受语言学家索绪尔关于语言内部基本因素的划分,本质里,又对之有改造。索绪尔认为语言是一个自足的封闭系统,系统内有两个基本因素:所指和能指,所指是语言的概念意义,能指是语言的音响形象。在日常使用语言时,语言所指要比语言能指更为重要,即语言的概念意义比语言的音响形象更为重要,所指优于能指。由于语言的发展受历史、文化等因素的影响,语言所指(概念意义)一般是固定的,所以,人与人之间的语言交流是基于这些固定的意义而进行的。但是拉康并不这么认为。他认为语言的概念意义并不比语言的音响形象更优越,因为语言的概念意义虽受历史文化等因素的影响,但也不是一成不变的,否则文化在传播的过程中就不会有新的理解和发展。相反,拉康认为语言能指(音响形象)要优于语言所指(概念意义)。这就是包括拉康在内的一些后结构主义者所认为的,所指不再固定不变,而是滑动的,能指漂浮了。因此,拉康认为语言应该是一个开放的系统,语言永远处于被理解、被创造的状态。这样,对于人类传播来说,交流者就不是把语言原本的概念意义作为唯一的理解方式,交流中的语言是存在多种解读的。新的意义会被交流者生产,这种新意义的生产已与原本的语言所指(概念意义)无关,而是在语言能指(音响形象)的碰撞中出现,用拉康的话来说,则是“意义坚持在能指连环中。”[2]433如果说传播学研究的任务之一就是研究人类信息传播过程中的意义产生问题,那么基于拉康语言观的人类传播的意义产生方式便提供了一个新的研究视角。

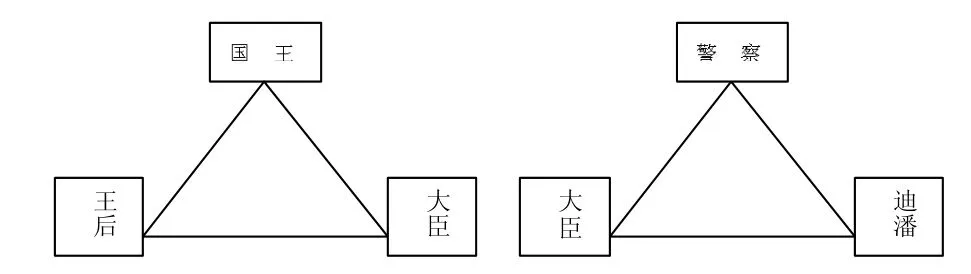

另一方面,拉康又以结构主义方法来搭建人际传播的框架。结构主义认为,系统内所有要素在结构中都具有自己的位置,位置上的要素是可变的,某个要素占据了一个位置,它便有了这个位置的功能,而位置的功能(结构的规则)是不变的。根据这种方法,把以上故事中主要人物按结构的位置排列一下,如图:

图1 人物的结构位置

故事里有5个人物,所围绕的是一封信,作者在文中并没有交代写信人的情况,也没有说明信的内容是什么,它是情书、告密信、密谋信、求救信等,我们无从获知。因此,信就是一个纯粹的能指。故事中王后把信的正面向下,字迹被压在了下边。这直接暗合了拉康的语言学观点,浮现出来的是能指,字迹意味着内容意义,但它被压制了,没有和信这个能指同时现身。

恰恰是这个没有表露出意义的语言能指,汇聚了5个不同的主体,引导了主体间的交流活动。故事的发展显示了两个三角模式,分别有3个主体占据3个位置。在第一个三角模式中,国王没有察觉王后对他的警惕,更没有发现王后的信。王后利用了国王的这一盲点,知道危机时刻最隐蔽的藏身之处莫过于最公开的地方。因此,她把信置于一个显而易见的桌面上。大臣之所以能在王后眼皮底下大胆地拿走信,是因为他既察觉到国王对整个事件的盲目无知,也体会到信对王后的重要,王后为了保守信的秘密,是绝对不敢在国王面前有所行动的。而拥有信就拥有了某种权力,但这种权力是由不可被言说的情况产生的。也就是说,大臣窃信的行为是在被窃者知情的情况下发生的,信如果在王后那里有一种秘而不宣的意义的话,那么在大臣手里,信就是一种对王后的支配权力。“大臣所有的支配力取决于窃信者知道受害者是知道窃信者的。”[2]25第二个三角模式的出现完全重复了前一个,警察的行为再次证明处于他这个位置只能充当一个盲目无知的主体角色,任何与信有关的信息都进入不了他的视野。而大臣由前一个模式中的第三位置退到了第二位置上,他认同于王后的手法:欲盖弥彰,这是保全他拥有信这个能指的绝佳策略。然而,真正看清王后失败和大臣成功原因的是迪潘,他要想取胜,一要明白大臣是在王后丝毫不敢对其采取任何行动的情况下公开取走了信,二要知道大臣隐藏信的最好方式是故伎重演。这样,迪潘以认同自己对手的诡计的方式轻而易举取回了信。比较起来,国王与警察是同一类主体角色,王后与第二个模式中的大臣是同一类主体角色,第一个模式中的大臣与迪潘是同一类主体角色。

故事里两个模式的重复有什么意义呢?对于拉康来说,其意义是不言而喻的。首先,模式中有3个位置,分别是盲目的(国王、警察)、想象的(王后、大臣)、象征的(大臣、迪潘),只要某个主体进入其中一个位置,他就会具备在这个位置上的功能。比如,在象征的位置上,即使是一个不识字的人进入这个角色,他也同样会拥有对王后的支配权力。因为王后与象征位置上的主体交流不在于这个主体有多聪明,而在于这个主体拥有信这个能指,其它位置上的主体也是这样。所以,在交流过程中,主体本身并不重要,他的构成不由自身决定,而是取决于语言能指。拉康指出,“我们是要用一个故事来向你们显示主体从一个能指的变迁中所接受的决定作用。”[2]2不仅如此,他甚至认为交流的主体更多的行为和命运受控于语言能指。“能指的移位决定了主体的行动,主体的命运,主体的拒绝,主体的盲目,主体的成功和主体的结局,而不管他们的才赋,他们的社会成就,他们的性格和性别。”[2]22由此看到,语言的魔力是如此的强大,主体无处可逃。在拉康看来,每个人都处于整个语言系统之中,人际交流的主体不是处于这个结构位置,就是处于那个结构位置,只要你身处系统结构位置之上,主体就会被语言能指所塑造,其功能也会自动被赋予。

这种结果使我们不得不改变对主体本质的认识。主体不再具有自我意识,不再是西方传统思想史意义上的理性的“人”。具有理性自我意识的主体建立在事物的二元对立之上,且其中一方必然优于另一方。比如主体/客体、灵魂/身体、精神/物质,前者总是优于后者。而拉康意义上的主体虽然也是产生于对立之中,但已不是基于二元事物的对立,而是一元的。确切地说就是基于语言能指之上的,是语言能指之间的差异建构了主体的身份。传播学者彼得斯认为,以黑格尔哲学为代表的理性主体,是在一个共同的文化世界里,“通过交流的过程,共同建立一个自由人的世界。”[1]104那么,在拉康这里,主体间的交流“不应该谈人的自由,而应该谈他被卷入和被束缚的这个结构的情况。”[3]2因此,在人际传播活动中,与其说是主体在说,在交流,不如说是语言在说,在交流。这就是主体被语言塑造给人类交流带来的后果。

二、人际传播的基本方式:象征

主体被语言吞噬,又被语言重新塑造。新的主体如何进入主体间的交流活动中去呢?在拉康看来,必须通过象征手段。如上述的故事所表明的,象征能克服交流中的盲目无知以及想象的自我虚幻,象征才是进入交流的游戏规则的通道。下面就根据拉康分析的文本细述这一点。

信的不停流动组建了主体间的交流活动。对于第二个主体(如王后),她在自己的想象当中知道国王什么也没有看到,主体间(王后与国王)的交流被想象成完全可以被掌控。而当第三个主体(大臣)意识到信的转移可以改变信的意义时,他就不再像第二个主体那样以想象的方式来把握局面。信是一个象征物,王后的荣誉与安全被寄于信这个能指上,信本身没有任何价值,但作为一个象征符号,它的价值在主体间的交流中才会出现。如果信停留于某处,它就只是一个无意义的能指而已,只有让它在主体间流传开来,持有者任何无意的行为都会给它带来风险,对信这个象征物来说,有风险才有意义。而且,信的持有者越是倚重或玩弄它,它的风险就越高,价值也越大。仅凭想象是不能获取这样一封有象征意味的信的,所以,第三个主体(大臣或迪潘)要以一种象征性认同去获得语言符号的价值。第二个主体(王后或大臣)的失败在于他们陷入想象当中而漠视了信的象征价值。对于第二个主体,拉康评论说,“我们有理由怀疑他是不是知道他是在做什么事情,因为我们看到他一下子就陷入到一种双重关系之中去,在这种关系中我们看到了假装的骗局和装死的动物的所有特点。我们也看到他落到了典型的想象形势的陷阱中去:看见别人没有看到他,漠视他被看到不在看的真实情形。他没看到的是什么呢?就是他自己看得那么清楚得象征形势,而现在在这个形势中他被看到是自己看到没被人看见。”[2]23象征形势只有处于第三个主体的位置才能明了,问题不是说第三个主体更为聪明,而是他知道进入象征形势的唯一途径只能依靠与对手进行象征性认同。交流的游戏规则是主体必须与对象进行象征性认同,而第二个主体,只是与对象进行想象性认同。

要让交流继续下去,就必须让交流的象征形势维持下去,就必须形成一种象征的链环。拉康认为两个交流模式的重复恰是印证了这一点。信是独立存在的,它在流传过程中接近的每一个主体都只是信的暂时持有者,持有者占有的不仅是一个能指,它还是一种象征。王后、大臣、迪潘都只是一个持信人,而不是信的真正主人,具有主人地位和掌控权利的是信本身。因此,信在王后、大臣、迪潘三者的传递过程中,它自身不曾改变什么,里面的神秘内容既没有减少一点,也没有增加一点,改变的是他们三个主体。信的象征作用不会因为主体不同而有所损害,相反,由于信的持续流动,使那些在不同主体位置上的象征作用形成了一个象征链环。象征链环存在一种契约关系,不同的主体只是这条象征链环中的一个环节,不管他们的想法是否符合这种契约关系,他们必须按照象征链的契约关系来行事。就比如王后,她极力想确保自身的荣誉与安全,急于要对信进行不为人知的处理,而她的想法显然不符合信在象征链上的流动性。因此,主体与象征链之间就存在一个互不相容的事实,即王后无法公开地说它是一封正常合法的信。但契约关系一旦形成,信在象征环节上就要维持它的流动性,即使王后不主动投入到象征环节上去,整个象征环节也会自动调整内部结构的要素。自我转换功能是系统结构所具有的重要特征之一。所以,调整主体与象征环节的矛盾就需要能指链的另一个主体,大臣的出场就是理所当然的了。事实上,所有参与到三角交流模式中去的主体都受到信(能指)的召唤,或者说受到象征的指使。

在拉康那里,象征体现的是缺场(Absence)与在场(Presence)之间的游戏,二者不可偏废。象征意味着真实的客体对象无须在场,说它不在场,并不是说对象不存在,而是说在象征领域作为中介物的语言比真实客体更具价值,真实的客体对象只有一个,而语言却可以无限的使用。人在使用语言进行交流时,语言就给世界带来了一种特殊的损失,即真实的客体对象在象征关系中消失。

语言能指的运动就是一种在场与缺场的游戏现象。一方面,信在运动过程中隐藏自己,我们始终未见信这个能指背后到底是什么内容,从而使自己缺场;另一方面,当它到达某个主体的位置时,系统的结构会自动赋予主体具有该位置的功能,主体持有信就持有了某种权力,因而它又是在场的。信对于三角交流模式中的任何一个主体而言,它将在任何一个主体那里,但又将不在任何一个主体那里,因为它要始终保持自身的流通性。大臣和迪潘的情况最好不过地说明了信的在场与缺场。大臣以为用欲盖弥彰的手法可以持久的拥有信,拥有对王后的隐蔽权术操纵,可是信是一种象征,它必须实现缺场的一面。信将自动运动到迪潘那里,迪潘似乎成了最后的猎手,可以喜获猎物而归,可是他最后还是通过文字自觉暴露了自己的身份,这个愚蠢的行为恰恰预示了信在他那里的在场将是暂时的,象征的缺场将要继续出现。在这个意义上,我们可以说,是象征维持了主体间的交流。

三、结 语

综上所述,人际传播的主体不再具有不证自明、自由独立的自我意识,拉康以语言为武器对之进行了批判性的考察。结果发现,在人际传播活动中,不同的交流者占据了不同的位置,而真正占据结构位置的其实仅是语言能指而已,不是那个现实的交流者,交流者只是作为语言的替代者而存在,是语言塑造了交流主体的一切。无庸置疑,人类是在一个共同的文化系统内实践着交流,在拉康看来,这个系统的内部组成因素皆是语言能指。主体被语言染指之后,或者被拉康意义上的语言能指染指之后,就不再是一个自然的个体了,而是语言符号所构成的文化的产物。正如传播学者陈卫星谈到结构主义的传播观时说的,“个体乃自然所生,而主体是文化的产物”。[4]157所以,依照拉康的理论逻辑,人类的交流其实是一种文化符号之间的交流。交流主体在不同的文化符号位置上,被结构规则(语言能指的运动规则)所制约和引导,实践着不同的结构功能。

而这种语言能指运动规则的实践必须借助于象征手段。拉康所谓的象征是指一个语言符号被隐去了所指,是纯粹能指的象征。隐去所指并不是说没有所指,被隐去的是那个与能指有约定俗成关系的所指,新的所指(意义)是在一个能指与另一个能指相遇时才出现,意义是回溯性产生的。语言能指之间能产生意义,在于它本身具有象征功能。当我们在交流中使用“中南海”这个词时,可能并不一定指与该词原本相连的意义——北京某一特定建筑物。“中南海”作为一个纯粹的语言能指,它可能象征着政治权力中心,象征着国家权威等。事实上,在语言文化构筑的世界里,象征是这个世界交流与延续的基本手段。作为交流的主体,要融入交流的语境,就必须与交流对象发生象征性认同。在文化共同体之内,交流是一种主体间的活动,参与的任何一个主体都必须面对的问题是,他们都是文化的产物,语言的产物,而文化、语言都是一种象征物。所以,当一个主体向另一个主体言说的时候,就要通过象征认同于对方,这样才能使主体间的交流实现。那么,不同的交流主体有本质上的差别吗?从拉康的思想语境来说,没有。因为交流的主体都是语言文化的产物,都是文化共同体或系统的派生物,不同主体的特性都可以追溯到语言那里去。因此,本质上讲,当一个主体与另一个主体交流时,他是从对方那里通过象征性认同接受到自己的信息。正如拉康自己说的,“按照我们已经考虑了很久的主体间交流的公式本身:我们对你们讲,发送者从接受者那里把自己的信息以一个相反的形式接受过来。”[2]34如此说来,象征性认同是要通过语言让交流的主体间达成同一。

这引发我们思考:主体间交流到底面向谁呢?是自己,还是对方?其实都不是。在拉康看来,主体就像一盘棋的棋子,棋盘是有固定规则的,各个棋子的功能都事先定制好了,棋子进入棋盘只需遵循棋盘的游戏规则。因此,主体间的交流不为自身而展开,也不为对方而展开,只为他们所归属的语言系统而展开。拉康把交流的主体从理性的束缚中解放出来,同时又把主体的命运交流给了语言。这种转换固然使主体间的交流不再受理性约束,却又受制于语言。从积极的方面来说,这是对主体的解放,主体间交流的意义可以在一个更为开放的系统内产生;但从消极的方面来说,主体间交流的意义来自于语言系统的生产规则以及系统内部的自我调整功能,这些都与主体毫无关系,如此而来的交流环境完全放逐了主体,使主体在人类的交流中显得如此的被动。追根究底的说,主体间的交流只为语言能指的象征存在而展开。这就是拉康思想对主体间交流诠释的要义。

[1](美)彼得斯.交流的无奈[M].何道宽,译.北京:华夏出版社,2004.

[2](法)拉康.拉康选集[M].褚孝泉,译.上海:三联书店,2001.

[3](比)布洛克曼.结构主义[M].李幼蒸,译.北京:中国人民大学出版社,2005.

[4]陈卫星.传播的观念[M].北京:人民出版社,2004.

The Magic of Language——A new thought on interpersonal communication

Lv Zhengbing

(School of Liberal Arts,Huangshan University,Huangshan245041,China)

According to Lacan,when the subject of interpersonal communication is controlled by language instead of reason,communication among subjects will not be opened out for themselves or the opposite side,but only for the language system which contains them.In practice,real communication among subjects can only be realized by symbolization which is the basic function of signifier of the internal element of language.So,speaking from the bottom of the matter,communication among subjects opens out just for the symbolization of language signifier.

language;symbolization;communication

G206

A

1672-447X(2011)02-0082-004

2010-05-12

黄山学院青年教师科研项目(2007xskq016)研究成果之一

吕正兵(1978-),江西上饶人,黄山学院文学院讲师,硕士,主要从事传播学研究。

曲晓红