廊坊市生态环境与土地利用协调研究

2011-12-21刘东武

刘东武

(秦皇岛市土地收购储备交易中心,河北秦皇岛066000)

Liu Dongwu

(Land Bank and Bargain Center of Qinhuangdao City, Qinhuangdao Hebei066000)

廊坊市生态环境与土地利用协调研究

刘东武

(秦皇岛市土地收购储备交易中心,河北秦皇岛066000)

通过对廊坊市环境容量现状和土地利用与生态环境关系的分析,提出了廊坊市生态适宜的土地利用目标和调控指标,从而构建环境友好型土地利用模式。

环境容量;土地利用模式;廊坊市

Liu Dongwu

(Land Bank and Bargain Center of Qinhuangdao City, Qinhuangdao Hebei066000)

随着廊坊市过去几年间经济社会的飞速发展,微观层面的无序开发建设导致市域生态系统局部受到破坏,资源环境与经济社会发展之间的矛盾日益突显,也进一步影响到廊坊市的人居环境及其未来的经济社会可持续发展。

1 生态环境现状

1.1 植被覆盖

廊坊市地处北温带,植被种类繁多。东北部丘陵地区以旱生灌丛草本植物为主,树较少且多为人工栽培;北部山麓平原区生长有零星的酸枣、胡枝子、毛地黄等耐旱植物;中部冲积平原区在不同的土壤类型区域植被种类不同,在缓岗栽种有大豆、谷子、棉花、花生、梨等人工种植的植被;洼地种植水稻和高粱;沙丘种植杨柳和果树。

1.2 土壤资源

廊坊市土壤分布呈现规律性,从北往南依次分布着石质土、褐土、潮土、沼泽土。盐土、风沙土呈区域性分布。全市境内以潮土分布最为广泛,约占土壤总面积的89.14%,其次为褐土,约占7.40%,主要分布在台地和山麓平原上,这两类土壤大部分已开发成耕地。其它类型土壤均为零星分布,面积较少。

1.3 廊坊市生态环境容量分析

环境容量是指在人类生存和自然生态不至受害的前提下,某一环境所能容纳的污染物的最大负荷量,即环境所能接受的污染物限量和忍耐力的极限[1]。廊坊市整体生态环境质量良好,从空间分布上看,廊坊市东北部丘陵区、南部洼淀区受到自然灾害影响的频率较高,受到人工干预也较为频繁,生态适宜度偏低,对生态破坏较剧烈,环境较为脆弱。山麓平原和冲积平原区植被覆盖度高,物种丰富,生态适宜度高,环境良好。

1.3.1 生态环境容量计算方法

生态环境容量并非是常数或恒定值,它随时间、空间等因素的变化而变化[2]。生态环境容量受两种变量的影响:一种是发展变量,另一种是限制变量。发展变量指人类活动对环境作用的强度;限制变量是环境条件的一种表示,指环境状况对人类活动限制作用的表现。影响生态环境容量的发展变量和限制变量各取五个指标,即GDP增速、万元GDP废水排放量、万元GDP耗水资源消耗量、人口自然增长率和城镇人口比重;工业废水处理率、废水排放增速、耕地减少率、文盲率和人均水资源量[3]。

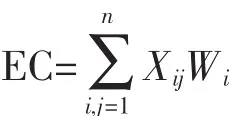

计算生态环境容量也就是把发展变量与限制变量根据相应权重综合所得的值,考虑到指标在低层次上的不可替代性和高层次上的相对互补性,拟用加权求和的方法,各年度生态环境容量数学公式表示如下[4]:

EC为生态环境容量的大小,式中Wi代表Xij的权重。

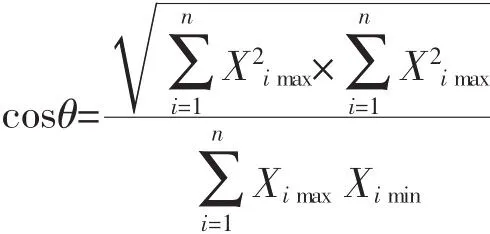

由于现时的生态环境容量与状态空间中理想的生态环境容量存在偏差,根据其值可以确定生态环境容量是否处于超载状态,套用数学上的余弦定理,规定现实的生态环境容量计算公式如下[5]:

REC=EC×cosθ

REC指现实的生态环境容量,θ为现实的生态环境容量与该区理想状态下的生态环境容量之间的夹角。

式中:Ximax、Ximin分别代表Xij在理想状态下的顶点坐标[6]。

判定生态环境容量是否超载的准则为:

1.3.2 廊坊市生态环境容量

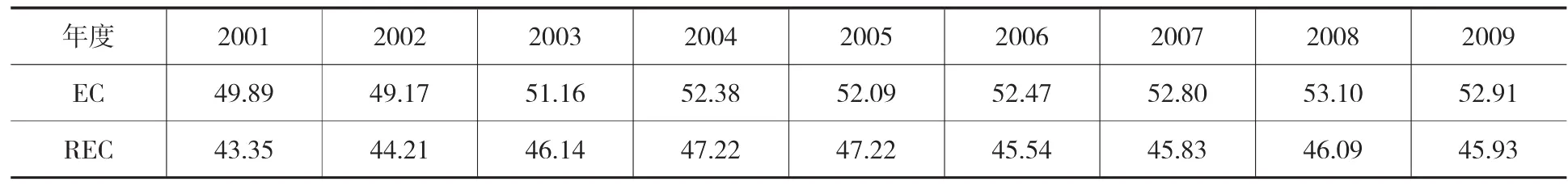

以1995—2009年间廊坊市的统计数据为依据计算环境容量,根据公式可求得θ为0.519 6弧度,cosθ=0.868,2001—2009年度的生态环境容量状况如表1所示:

表1 廊坊市2001—2009年度生态环境容量状况

图1 2001—2009年廊坊市环境容量状况

从表1生态环境容量的计算结果可以看出,尽管廊坊市历年的生态环境容量均大于现实的生态环境容量,根据生态环境容量超载判定规则,由于θ>0,所以廊坊历年的环境容量均未超载。观察数据的总体变动趋势,廊坊生态环境容量大体处于上升提高阶段,并且还有较大发展潜力。

今后的工作要以生态适宜性分区和生态环境容量为基础,建设分布在三河、大厂、香河部分乡镇的山麓平原和分布在安次、永清、固安、霸州、文安的大部分乡镇的冲积平原农业生态区,以保障廊坊市生态景观基质的生态服务功能;同时设立以廊坊市区为中心生态城镇、三河市区和霸州市区为次中心生态城镇、京哈、京开、京九、津保、廊大、津保、廊霸为生态城镇群的多级城镇生态发展带,大力发展生态城市和生态乡镇;在永清、京东、香河等旅游资源丰富的地区因地制宜地建立生态旅游区;对东北部三河市的矿山开采区、南部文安大城地下水漏斗区、霸州胜芳地下水严重污染区、永定河故道风沙区等生态环境脆弱、生态景观破坏严重的地区进行生态修复;保障凤河、龙河、天堂河、永定河河流廊道和京津塘高速、京哈、京福公路廊道等主生态景观廊道和若干条次级廊道联接各个层次的城镇斑块。调整土地利用布局,构建完整的景观生态结构网络,提高生态环境与土地利用的协调水平。

2 土地利用方式对生态环境的影响

土地利用往往会直接或间接地产生各种各样的环境影响,研究土地利用方式对生态环境的影响,深入剖析当前的生态环境问题及其原因,对采取合理的土地管理方式、建立环境友好型土地利用模式具有重要意义。

2.1 农业用地

2.1.1 粗放的农业生产经营导致生态环境恶化

廊坊市许多地方对农用地的利用方式还停留在粗放的经营阶段,农业用地的植被更替、土地污染、土地退化和地下水污染等负效应仍十分明显。

土地承载力超载,人口负荷过重,污灌、化肥、农药污染严重,农业生态环境问题突出。随着人口的增长,人均占有农用地面积锐减,土地资源开发利用规模与强度不断扩大,导致土地资源过度开发利用。由于耕地常年连续耕作,农药、化肥施用量不断增加,导致土地退化、土壤板结,出现大量撂荒地。此外,农膜使用量的逐年增加对农田环境也造成一定破坏。2.1.2 土地开发复垦改善生态环境

通过土地开发复垦整理,生态环境将会得到改善。首先,能够有效提高土地的品位和农业持续发展能力。其次,能够改善区域生态环境,整理区广泛推行先进实用的农业新技术,无公害基地面积扩大,有益生物种群数量增加,农田的各种污染随之降低。最后,能够减少局部区域水土流失,防洪除涝能力大幅提高。1997—2005年廊坊市通过土地开发整理复垦增加耕地6 740.65 hm2,其中通过土地开发增加耕地4 616.73 hm2,通过土地整理增加耕地197.98 hm2,通过土地复垦增加耕地481.46 hm2,通过结构调整增加耕地1 444.49 hm2。

2.2 工业用地

2.2.1 不科学的工业用地方式威胁生态安全

多年以来,廊坊市的工业经济获得了长足的发展,兴起了形形色色的工业小区运动,一镇两点甚至数点的现象较多,难以形成集聚效益,同时也浪费了土地资源,形成环境污染,大大影响了区域的整体形象。

2.2.2 科学的工业用地方式降低环境污染

发展循环经济,开展清洁生产。围绕水污染防治工作,在工业企业特别是化工企业中,开展清洁生产工艺项目建设,减少工业生产对人类和环境的破坏;强化生产过程中的清洁化生产管理,改进落后的生产工艺和技术;加强对工业排放物的净化处理,降低工业排放物的数量和毒性。大力发展环保产业,积极扶持科技型环保企业发展,加大科技创新力度,不断扩展节能、环保产品的制造领域。

2.3 城镇村用地

2.3.1 城镇规模的不断扩大威胁生态环境

由于快速的城市化进程,大量农用地转化为建设用地,导致城镇下垫面吸收太阳辐射的能力远远超过林地、农田和草地;加上燃烧大量燃料和能源,粗糙度比城镇周边大,风速减小,不利于热量扩散,根本改变了城镇下垫面的热力学、动力学特征,结果产生温室效应,城镇区域空气受热上升,形成局部垂直循环,使城镇的气温比周边高,出现“城镇热岛效应”。这种效应具有捕集污染物的作用,因此,城镇生态环境恶化最为严重。同时,城镇用地的扩展带来可供水资源短缺和水污染严重的负效应。

2.3.2 科学合理的城镇村用地方式稳定生态环境

近年来,廊坊市城镇村用地由粗放型向集约型转变,容积率的提高有助于减少建设用地占用生态用地的面积,有利于生态环境的保护。大力发展“四节一环保”(节能、节材、节水、节地和环保型)住宅和公共建筑,增强绿化建设,把生活区对环境污染的程度控制合理范围。

2.4 其它用地

廊坊市其它各类用地也存在不科学的利用方式,其主要问题是用地布局不合理,节约与集约利用程度不高,生态防护设施建设不到位。如部分道路交通的布局不合理,防护设施不齐备,没有避开主要的住宅区或农业生产区,交通工具排放的废气和噪音污染过大。

3 结论及建议

如前文所述,由于土地利用直接影响廊坊市景观生态结构的营建,因此有必要规范人类行为,对土地的利用必须充分考虑社会效益,重视一切可能出现的环境后果,做到开发、利用和保护相结合。对生态环境容量、土地供给能力进行充分论证,采用集约型土地利用方式,促进产业结构的重新布局,创建廊坊市环境友好型土地利用模式。

3.1 农业用地生态、休闲利用模式

3.1.1 生态建设

廊坊市应积极发展绿色农业,推进农业产业化进程,提高农畜产品及加工产业上游产品的供应能力;用先进技术改造传统农畜产品及加工产业,引进国外新产品,加大在基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程、生化工程以及功能食品方面的研究。北部山麓平原、中南部冲积平原是廊坊市今后生态农业建设的主要地区,该区土壤肥力最高,物种多样性最为丰富,是保障地方经济社会可持续发展的重要生态屏障,同时该区还起着调节气候、涵养水源、保持水土的功能。

3.1.2 旅游休闲

充分利用廊坊市环京津都市圈的区位优势,重点发展休闲度假系列游和自然生态系统游。以廊坊北三县和廊坊市开发区、大厂等处建设高档温泉度假区;依托永清国营林场、潮白河、北运河、永定河等,在几大森林公园外围和国省干道沿线发展都市农业,建设市民乐园、休闲农场和观光农园。在提高农民收益的同时,增强城镇居民对农村与农业的体验[7]。

3.2 工业用地绿色、集聚利用模式

工业聚集区、园区可以共享基础设施,增强企业之间联系,提高企业集聚效益,节省政府服务成本,特别是降低环境治理成本。廊坊市工业区布局将体现“一轴两个环带、多园支撑”的特点,一是沿规划建设的廊沧高速公路,建设以县域特色经济为核心的中部特色产业轴,在轴上着力建设霸州开发区、永清工业区、文安工业区、大城工业区4个重点产业功能区;二是沿规划建设的密涿高速公路建设以现代制造产业为核心的环首都产业带,在带上加快与北京东南产业的整合步伐,着力建设以廊坊开发区、燕郊开发区、香河开发区、大厂工业园区、龙河工业园区、固安工业园区6个重点产业功能区及香河、大厂、固安等县城为重要发展节点,形成廊坊市中北部经济发展、产业升级的先行区;三是沿廊泊公路,建设以特色产业为核心的环天津产业带,重点培育胜芳、左各庄、东阜、平舒、留各庄、码头、东沽港等节点。各区内发展相对“环保”产业,加强对化工业等相关行业的污染防治,进行“绿色”生产。

3.3 城镇村用地节约集约利用模式

3.3.1 居住用地

廊坊市城市居住用地布局将按照中心城市、次中心城市、小城市、建制镇4个层次,加快构筑以廊坊市区为中心,以三河市、霸州市为两翼,依托京哈、京九、京开、津保、廊大、津保南线和廊霸等主要铁路、公路干线的6个城镇群带。用地应以多层或者高层住宅为主,适度增加城市绿地建设,改善居住环境,提高居住质量。

农村居民点应结合“生产发展、生活宽裕、村容整洁”的社会主义新农村建设要求,实现向中心城镇、村集中,并提高基础设施建设和居住质量。

3.3.2 交通用地

发展畅通城市,达到节约集约用地目的,即完善和改造现有铁路客运站,整治火车站地区交通,疏解过境交通压力,解决城市中心区南北交通拥堵问题;在市区南部预留新客站,结合新客站建设长途客运枢纽;并在铁北新区、开发区、万庄区各增设一座长途汽车站,从而发展真正意义上的畅通城市,构建和谐舒适的廊坊。

[1]冯宗炜.中国酸雨的生态影响和防治对策[J].云南环境科学,2000,(S1):8-13.

[2]王忠诚,胡曰利.长株潭区域一体化的生态制约因素及其成因分析[J]. 改革与战略,2008,(6):127-129.

[3]刘益.大型风景旅游区旅游环境容量测算方法的再探讨[J].旅游学刊,2004,19(6):41-45.

[4]Smith S J.the tourism satellite account:perspectives of Canadian tourism associations and organizations[J].Tourism Economics,2001,3:225-226.

[5]陈立民.环境学原理[M].北京:科学出版社,2004.171-178.

[6]张俊秀.环境监测[M].北京:科学出版社,2003.66-78.

[7]宜农. 什么是休闲农业[J]. 农技服务,2005,(8):2.

Research on the Coordination of Ecological Environment and Land-use in Langfang City

On the basis of the analysis on the environmental capacity status and the relation of land use and ecological environment of Langfang city, this paper put forward the ecological appropriate goal of the land use and the regulation index to build environmental-friendly land-use pattern.

environment capacity; land-use pattern; Langfang city

X171

A

1008-813(2011)03-0026-04

10.3969/j.issn.1008-813X.2011.03.008

2011-05-16

刘东武(1976—),男,河北秦皇岛人,毕业于河北农业大学土地规划与利用专业,工程师,现从事土地利用规划方面的研究。