走向“集体欢腾”:涂尔干社会理论的危险

2011-12-21陈颀华中科技大学哲学系湖北武汉430074

陈颀,华中科技大学哲学系,湖北武汉 430074

走向“集体欢腾”:涂尔干社会理论的危险

陈颀,华中科技大学哲学系,湖北武汉 430074

在涂尔干的社会理论中,他对集体欢腾的价值及其创造力的推崇,使得他把宗教看成社会至高形态,并认为一个社会走向集体欢腾的时刻就是它至善的时刻。但是这种“道德狂热”使涂尔干的社会理论潜藏着一种危险。法国大革命乃至二十世纪的历史证明,道德过热的社会环境往往造成至善与恶、神圣与病态之间相互翻转,使社会本身的常态变得不可能。集体环境塑造的不是均质的道德个体,而往往可能是失去心智的“乌合之众”。由此,社会走向集体欢腾的时刻,既可能是其最高形态的表现,也可能是其走向毁灭的终点。

集体欢腾;宗教;道德;社会

在社会学思想史上,涂尔干一直被定位为保守主义者。他主要是以一名理论建构者的身份而不是批判者的身份出现的。纵观国内的涂尔干研究,主要还是对他的社会学理论的建设性面向的梳理。对涂尔干社会理论的评价,尽管也有批评者,但鲜有持异议者。尽管有问题,但鲜有确实的回答。然而,国外学界对涂尔干在一些问题的认识上争议颇多。或许涂尔干的文本还有许多未明之意没被我们发现。从这个意义来说,重新审视涂尔干的社会理论,重新发掘他不为我们熟知的那一面就十分有价值。本文尝试从涂尔干宗教研究的重要概念——“集体欢腾”入手,试图从他对集体欢腾的论述及他所表达的一种道德理论愿景中发现涂尔干社会理论中潜藏的一种危险。

一、涂尔干的“集体欢腾”问题——与卢梭的比较

“集体欢腾”(collective effervescence)是涂尔干后期宗教研究中一个重要概念。一般来说,“集体欢腾”作为涂尔干对初民社会生活场景的再现,其说明的不仅是一种原始宗教的仪式场面,还牵连着他在一般社会学问题未竟之话题。在集体欢腾的视角中,涂尔干凸显了日常生活状态之所以突然断裂的必然性,并借以表征某种社会时刻的降临所集聚的道德力量的基础,以此作为对现代性与人性条件之迷思的一种探问。这恰好说明了涂尔干宗教研究的用意:以简单社会说明某种现代社会新样式的可能性。从这个角度上说,“集体欢腾”指涉的不仅是涂尔干宗教理论的主题,更是他社会理论的一个面向。也就是说,集体欢腾不仅是初民社会的一个场景,还在现代社会中存有踪影。

涂尔干在对“集体欢腾”的专题论述的段落中,有很多对现代社会的隐喻,并将集体欢腾与法国大革命并列谈及,在他的眼中,法国大革命中的那些集体节日场面亦是现代意义的集体欢腾。当然涂尔干敏锐地看到在法国大革命期间的“集体欢腾”的暴力因素:“由于激情的鼓动过于强烈,人们除了暴力和放纵的行动,除了超人英雄主义或血腥野蛮的行动之外就没法满足。这就是诸如十字军东征以及法国大革命之所以会出现许多崇高场面或野蛮场面的原因。在这种普遍亢奋的影响下,我们看到最平庸、最老实的市民也变成了英雄或者屠夫。”[1]281涂尔干不提倡这种集体氛围促发的个人非理性行为,而把这种行为当成一种社会的产物,这种社会施加给个人无法抗拒的力的过程,其实就是一种至善意义上的宗教。涂尔干认为集体欢腾其实就是宗教作为一种社会形态的集体表象。而在他所处的时代,重新找到并恢复这种集体欢腾的状态,对一个涣散的社会来说,其正面意义远远大于负面意义。

其实涂尔干并不是唯一热衷于“集体欢腾”的积极意义的。在这个问题的认识上,卢梭是他的老师。卢梭一生都在向往幼年时在日内瓦参加公共聚会的那种欢庆场景。他倡导设立节日,不停创造集体环境,来塑造集体主义的道德,这种道德甚至具有公民宗教的意涵。卢梭身故之后,法国大革命实现了他理论宏景,法国人走出了家门,走上了广场,不断的设立节日,在节日中狂欢,在狂欢中完成了历史恢弘一页之书写。由此,卢梭的思想以及法国大革命的历史都证明了“集体欢腾”的思想渊源及现实基础。

然而,从法国大革命的历史来看,这种群体参与的政治风格,这种古希腊人自由的复苏也带来了可怕的后果,即在法国人热衷节日的集体狂热中,激情引起的杀戮也到处发生。为什么两位不同时代的思想巨匠会同样关注一种集体欢庆的场面,而把这种欢庆场面中的道德意涵置换成改造国家或社会的有效意义?他们没看到这种狂欢背后同样隐藏着可怕的危险吗?

问题在于卢梭与涂尔干同样把国家当成一种道德机构;同样主张社会公共意志或集体意识;同样主张能够体现社会公共意志的契约。关键是,涂尔干与卢梭都相信宗教式的道德,认为宗教追求的至善与国家或社会追求的至善是一致的。而且,涂尔干的失范问题,在某种意义上可以看成卢梭笔下“自然状态”向“社会状态”的堕落。因为对涂尔干来说,卢梭所说的自然状态的社会中,有着更加紧密的社会团结。他们都相信在更早的社会时期乃至于原始社会中有一个国家或社会的黄金时期。他们试图将那个黄金时期的某些要素作为解决国家及社会问题的重要参考。总的来说,卢梭坚持的是至善论意义上的政治哲学,而涂尔干则坚持至善论意义上的社会哲学,二者都是宗教的信奉者,他们都把宗教的道德意义用到各自的理论主张当中。所以涂尔干与卢梭都相信在一种宗教意义上的至善国家或社会中,都会出现日内瓦式或初民社会那样的集体狂欢场面。

从卢梭与涂尔干对“集体欢腾”的关注中,可以看到一种法兰西思想风格的延续。法国近现代以来的思想演进是以受卢梭学说影响的法国大革命为起点的。卢梭主张绝对的自由,在他的政治主张中体现为对自身意志全部让渡,服从公意,他主张政府应该提供公民公开的自由的表达意愿以及自由的途径及环境。在法国大革命中公意是以全体民众集体参与政治的“广场政治”来实现的。涂尔干建构社会学的学科基础其实也是这种法国整体主义意涵的“个人主义”风格的延续,他建构道德个人主义的构想实际上也带着某种整体主义①见注解①;另斯蒂芬·卢克斯对法国的“个人主义”的思想传统进行了富有说服力的梳理,他认为现代法国思想家将“个人主义”看作一种灾难,造成了社会原子化的后果。值得注意的是,卢克斯还评论说涂尔干也是将个人主义等同于“混乱”与“自我主义”这样的概念的,以此说明其对社会团结的破坏。这从思想史的角度上给我们从反面说明法国对整体主义的一种偏好。详见斯蒂芬·卢克斯:《个人主义》(阎克文译,江苏人民出版社2001年版)第2-15页。的特征。而这种法国式自由甚至延续到了1968年的学潮中。因而,还原涂尔干对“集体欢腾”的理论旨趣,必须将其与法兰西特殊的思想风格联系起来。讨论涂尔干对集体欢腾的价值认定,以及集体欢腾本身存在的危险等问题,可以说明以涂尔干为代表的道德理论诉求者面临的真正困境。

二、至善与创造:集体欢腾的价值

对涂尔干来说,“集体欢腾”是一种高度糅合社会散质,体现一种人性的自由与和谐气氛的至善现象,这正是他社会理论的旨趣。涂尔干倡导恢复某种传统社会的伙伴关系,其中关键的一点就是恢复那种传统社会集会的习俗。只有在集会中,一种高度紧密的感情网络以及充满激情的仪式背景才能被建立起来。在前期对法人团体的历史追溯中,涂尔干重点提及古代法人团体的一个显著特征就是定期集结在一起,并以某种宗教的形式汇聚起一种超个人的集体氛围。由此在法人团体内部,各人之间形成了一种超越血缘的兄弟以及伙伴关系,并树立起自愿的道德义务②涂尔干认为早期法人团体内部共同的“社神”,共同的宴饮仪式,共同的节日等都促进了内部紧密的人际关系。详参涂尔干:《社会分工论》(渠东译,北京三联书店2001年版)第23、24页。。在《宗教生活的基本形式》对集体欢腾的讨论中也延续了涂尔干的特殊旨趣。他认为集体环境是一种对“个人良心”的刺激与唤醒,并认为法国大革命其实就是一种集体良心的集聚:

在聚会上,团体成员通过表明其共同的信仰,使他们的信仰重新唤起了。如果任其自便,这种情感很快就会削弱;而要使之加强,只要有关的人聚集在一切,把他们置于一种更密切、更活跃的相互关系中就足够了……(集体环境)将我们内部的某种不属于我们的东西表现出来:这就是道德良心……等到集会结束我们就发现自己重又孑然一身,回落到平常的状态,我们就能体会到我们曾经在多大程度上超越自身了。历史上这种例子层出不穷。只要回想一下1789年8月4日就足够了……(法国大革命)对理性与上帝的膜拜就是试图给这些自发的激情提供一种冠冕堂皇的满足。诚然这场宗教改革只是昙花一现,那是因为最初灌输给群众的爱国热情很快就松懈了。[1]280,282,284

就是在集会中,尤其是法国大革命出现的那种人际联系高度紧密的集体环境中,涂尔干看到情感的张力使得一种外倾的表达成为必然,集体的压力的产出是一种大范围的人性流露,集体欢腾就是在高度紧张的仪式化情景中塑造道德氛围的最有效形式,集体欢腾作为集体环境中形塑的高限道德状态,只能在一种至高的社会状态中得到解释,因而,集体欢腾可以看作是涂尔干笔下的积极膜拜行为,表征了一种宗教意义上的祭祀状态,并因此在这种最高状态中于道德上具有了至善的意义。

但是在一般社会理论的解释框架中,集体欢腾也可能被解释成“失范”。要对其进行阐释,必须说明由各种道德(世俗道德及宗教)调和的不同社会层次的状况及其相互关联。一个社会从“原子化”状态走向集体欢腾,必须经历从反常走向正常,并在世俗道德的调节下,获得一种均质但又具有抬升需求的凡俗状态,社会实现神圣性不是一种冲突与动荡的后果,而是在纯洁与和谐的社会基础中自我抬升的自然与必然,集体欢腾的状态呈现的就是神圣社会,集体欢腾必须也只能在宗教中得到解释。总结起来,纵观涂尔干从法人团体到宗教中的理论延伸中的对道德的探索,最终在他笔下的集体欢腾中达到了顶峰,一个社会来到了集体欢腾的时刻,就是它至高至善的状态的实现。

涂尔干在集体欢腾中寄予的理论野心还不止如此。他多次提到了集体欢腾作为一种创造性力量的积极意义,甚至陷入了一种“创造性狂热”。其中涂尔干在《基本形式》中是这样说的:“在历史上有一些时期,在某种强大的集体震荡下,社会互动变得非常频繁和活跃。人们相互探访,比以往更多地集会起来。由此普遍产生的欢呼雀跃的场面正是革命时代和创造时代的特征。”[1]281在《价值判断与事实判断》一文中涂尔干也有类似的表述:“事实上,就在集体狂热的那一刻,由此产生的大量理想恰恰就是文明的基础所在。当人们出于各种原因彼此结成更为紧密的联系时,当重组和集会最频繁的发生时,当关系能够得到更好的维持,观念的交流变得更为积极时,创造和革命的时代就来到了。”[2]99

涂尔干看到,“古往今来,我们看到社会始终在不断从普通事物中创造出神圣事物”[1]281,并且通过对法国大革命的考察,涂尔干检验了集体欢腾的非凡创造力:“在普遍狂热的影响下,实际上具有纯粹世俗性质的事物也被公众舆论转变成了神圣的事物,那就是‘祖国’、‘自由’和‘理性’。一种宗教就要确立起来了。”[1]281由此他才把“集体欢腾”内含的巨大能量看成一种改造社会的积极力量,希望在工业社会晚期支离破碎的社会状况中寻找这种道德动力及其社会基础,这与当时的社会背景有一定切合之处,但从后世的学术评价以及文本的效果史来看,他的这个理论愿景备受争议,甚至使他的道德理论蕴含了一种危险性。如果说涂尔干笔下的集体欢腾已经是社会的最高形态了,那么集体欢腾内部蕴含的张力驱动社会走向的是一个什么样的社会状态呢?一个社会是否会在集体欢腾中走向它的反面,是否在高度圆满的状态中也蕴含着癌变的因子?这些问题既是涂尔干的反对者对他的批评,也是进一步审视涂尔干的道德理论的关键。

三、集体欢腾作为一种道德危险

涂尔干对宗教的深入研究,并关注集体欢腾的社会学意涵,标志着他的社会类型体系以及道德模型完满建构起来。按照他在《自杀论》中的预设,社会本身是具有某种心理构造的,一个社会中个体的自杀倾向表征的是社会自身的某种道德构造。并且前文已经说明涂尔干后期理论中宗教的神圣性与道德的至善之间存在亲和性,因而社会的类型学与道德的类型学是相互贯连的。集体欢腾在涂尔干笔下呈现出一种道德至善的场面,要解释集体欢腾的危险,就必须先了解它所表征的社会/道德结构。

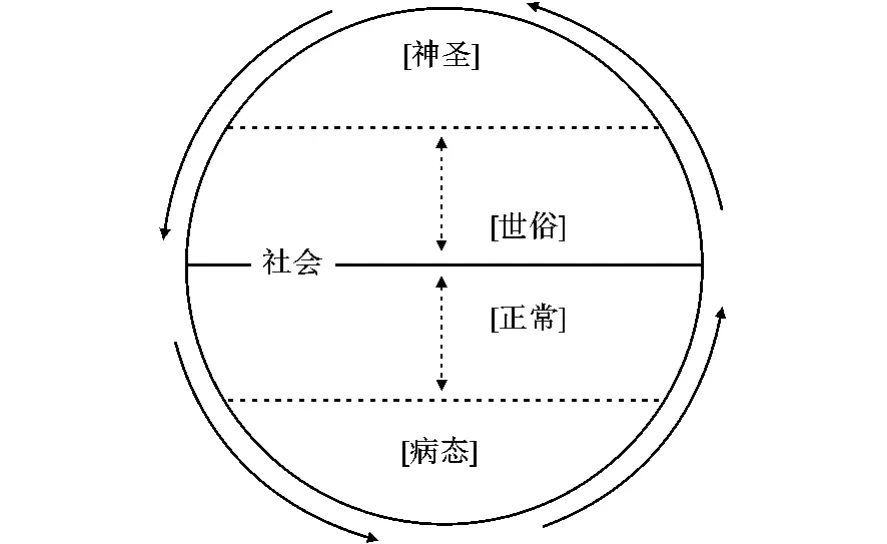

图1 社会的基本形态[3]

图1说明涂尔干早期的研究对社会的正常与反常形态进行了严密的区分。对一个社会来说,各种失范、越轨现象属于社会反常形式,或者说是病态的,因此属于社会的下限。而在后期研究中,涂尔干则将社会的正常状态转换为凡俗状态,尽管凡俗本身已经基本消除了各种社会越轨现象,但凡俗状态的相对平庸存在着抬升的需要,在这种情形中社会就具有创造圣物的倾向,因此社会的最高层次就是其神圣的状态,集体欢腾就是在这种神圣气氛中迸发的无限的向上超越,并达到其至高的状态。总的来说,涂尔干的社会模型可以概括为正常对反常的治理,神圣对凡俗状态的抬升。

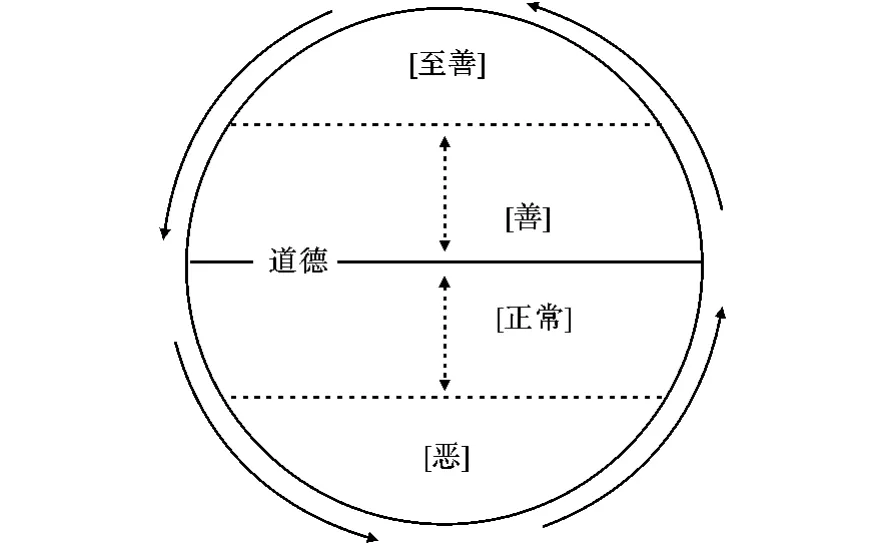

图2 道德的基本形态

由图1深化为图2,其中的三维也是相互对应的,失范代表的是恶的社会表象,对其进行治理,使社会恢复正常,意在建立起能够维持社会秩序的一般道德规范,使社会具备善的基础。这只是对社会进行道德改造的初步效果,一个社会恢复正常尽管必要,但是在道德平庸的状态中还是有可能重新堕落,因此在正常状态中不断抬升,不断扩大一种道德的张力,并最终达到社会至善的境界才是社会的最终目标。从这个角度来说,集体欢腾就是这样的在仪式化背景中实现社会至善的状态。简而言之,涂尔干的道德模型可以概括为善对恶的治理,至善对善的超越。

以上对涂尔干社会-道德模型的分析仅仅是一种静态的,自下而上的对涂尔干理论中三种社会/道德层次的串联。这也是涂尔干社会道德理论的价值所在,但是这个模型似乎过于理想化了,而且问题不仅仅如此。反常(恶)—正常(善)—神圣(至善)不是绝对均质化,有着清晰区别的三种社会/道德状态时刻变化,在相互转化中也可能出现冲突与对立,即在整个结构中实际上蕴含着张力,在各自不断向上转化的驱力中形成了一种紧张的内部关系。

当然涂尔干也看到了这种紧张,他认为即使神圣与至善是社会及道德一致的追求,但是神圣与至善有时候也会向它相反的方向——病态与恶方向转换。前者发生在以邪恶、不洁之物或者观念为膜拜对象的情形中,就可能使得膜拜行为本身成为一种相对于正常意义的失范乃至病态行为,比如某些古代皇族崇尚近亲通婚以保持血统纯粹,这类婚姻关系被视作最为神圣高贵,但现代社会则一概以乱伦与病态视之[3]。后者则可直接在法国大革命中找到例证:以至善的名义进行一些越轨行为被认作是合法的。因而在法国大革命中,许多平凡人也成了屠夫。

问题在于在一般社会情境下,对立关系只存在于正常与反常,以及一般道德规范层面的善与恶之间。比如说,涂尔干笔下的谋杀违反的是一般道德规范,社会倡导的正常与善的状态与这种恶行之间存在着对立关系。但是,在从凡俗(正常)向神圣,善向至善转化的过程中,本来处于严格道德监控的失范、越轨现象反而被遮蔽起来,前一个治理层次的冲突因子被移易到神圣与凡俗,善与至善之间,使得违规成为必要,一般的恶行可以在最高法则的名义下获得合法性,同时正常道德规范反而被消解,由此出现了理想与病态两种力量同时反对正常状态的双重违逆。这种情况在法国大革命中可以得到证明,雅各宾派执政的极端时期,杀人现象十分严重,一般的道德规范被忽视了,法国公民唯一的道德标准就是爱国或不爱国。对他们来说,没有任何中立的空间,不是作为爱国者杀他的敌人,就是沦为一个不爱国者承受他人的屠刀。任何杀人行为可以以公意的名义进行。

可以看到,社会及道德层次的转化都是在一种偏离正常或善的状态中发生的,也就是说,神圣与病态,善与恶之间的翻转,都是一种反常现象,在这种情形中,冲突与紧张就可能逆位成为社会的常态,神圣或至善与反常或恶之间就不存在绝对的区分,而是诡异的掺和在一起,并进一步消解社会的正常基础,使社会以反常、病态的形式长期呈现。这种颠覆性的危险是相当可怕的,但是涂尔干对这种危险却表现出了一种刻意的回避,甚至认为这种暂时的失常是必要的。他更强调的是这种张力提供的创造性环境,也就是集体欢腾所表现的“创造性狂热”,甚至把这种狂热看作是集体欢腾的社会学价值。这成了涂尔干的社会道德理论模型的一个硬伤。

四、走向毁灭:集体欢腾的困境

由于涂尔干忽略了社会或道德从其最高层次向最低层次转化产生的巨大危险,他才把集体欢腾置于一种最高的社会、道德层次,而没有考虑到集体欢腾以一种反社会的邪恶形象出现时所产生的可怕后果。正是在这个认识基础上,我们可以进一步认识集体欢腾在具备创造性的同时,也蕴含着毁灭性力量。

第二次世界大战(1937—1939年)期间,法国社会学学院的巴塔耶、卡利奥斯(Georges Bataille,Roger Caillois)等几位学者组成了“神圣社会学”的学术团体,他们借用涂尔干在《基本形式》中描绘宗教现象场景的民族志资料——尤其是集体欢腾景象,来解释其他社会现象。值得注意的是,他们借用集体欢腾的命意与涂尔干相差甚大,他们的著述通过说明集体欢腾内部存在的不可抑制的法西斯主义心理因素,来展现集体欢腾与战争的亲和性。

在《法西斯主义的心理结构》一文中,巴塔耶以同质性与异质性来说明在一个社会内部的均质与散质(秩序与溃乱、同化与分化)之间不可化约的矛盾。二者在社会中同时存在,其“同质性”部分依赖着生产系统,清除掉社会一切无用的元素,但异质性却是社会难以同化的部分,它冲击并消解社会的同质性法则,作为不协调的某种它质(something other)而存在。异质性的破坏性,不稳定性同样根植于社会生活的土壤之中。如果一个社会以秩序、道德风尚、自由等积极形象呈现自身的话,那么在这些光彩背后,暴力、过耗、精神错乱、疯狂等异质性元素则以一种不断违逆的形象出现,冲击着这个社会的固有形态。

就宗教社会学的论题,巴塔耶用异质性来说明涂尔干的神圣性的危险因素。巴塔耶认为,神圣性本身是一种对异质性进行限制的形式,尽管它的个别化形式,神力(mana)与禁忌(taboo)各自以某种特殊品质及不可接近的形式呈现,表现出某种同质性,但就神圣性的相对广泛性来说,对它的详尽理解却是相当的困难。巴塔耶认为,涂尔干通过对于污物的对比,消极地勉强接受神圣世界作为绝对的异质性存在的事实,面临的就是对神圣性进行科学的积极定义的不可能性。他倾向认为,异质性是包含着神圣性的,但是异质性产生的东西却不一定就是神圣的,因而异质性本身就是一种未知的危险力量[4]67-70。

巴塔耶进一步说明希特勒、墨索里尼代表的法西斯主义就是一种异质性存在,他们作为一种扰乱常规过程的力量,将自身存在植根于人类、政党甚至法律之上[4]80。因而社会涣散的时代都会产生一种社会狂热,正是异质性元素不断篡夺合法性的需要。这里巴塔耶把涂尔干意义上的“集体欢腾”说明成一种消极的反传统,反秩序的力量。他认为社会的解体不是涂尔干所说的创造性时刻,而仅仅象征着社会狂热的消极形式:社会的分裂元素在经历社会狂热的积极作用带来的完全转变之后才会发生作用[6]80。如果说涂尔干所说的集体欢腾带来的是社会文化革新的话,那么对巴塔耶来说,社会的异质性元素就是对这种业已形成的新的社会样式的破坏[4]80。因此法西斯主义就是对当时主流的民主体制的一种挑战和违逆。

问题还不止如此,涂尔干把集体欢腾作为一种宗教要素来理解,意在说明宗教似乎带有某种荡涤心智不洁、引领自由及人性的创造力的魔力。但是就宗教的吸引力和凝聚力而言,它产生的是一种高度控制人们心智的能力,这点早就被勒庞用“群体心理学”模型进行了解释。巴塔耶显然也把宗教作为一种社会权威的本源来理解,并就法西斯领袖如何获得权威进行了分析。对法西斯领袖来说,任何外在的力量(金钱,暴力)都不能形塑一种绝对的支配关系,只有以人类理想这种宗教的名义建立一种信仰体系,并制造出一个群体(国家、民族)膜拜的道德氛围,才能塑造宗教的社会基础。巴塔耶就此认为宗教成为社会权威其实是一种宗教自然的神圣性象征的进化:

纯粹宗教忠诚的意义的获得,只能在达到其本源与结构都被神圣自然共享的情况下实现。尽管这是不可能的,但是在一种粗略的象征下,为了使所有涉及神秘的权威的建立的有效运动得以在场,一种简单的并列(神圣与世俗的权威)得以呈现出来……(在这种情况下)这种修正始于肆意和无责任的暴力,仅仅为了描述那种自然的宗教忠诚的形成。[4]80

从巴塔耶将法西斯运动理解为一种宗教运动的视角来看,宗教成为社会权威与暴力存在一种天然的关联。从本质上说,宗教的核心仪式实践就是一个寻找替罪羊的过程,尽管涂尔干的仪式模型为建立暴力对宗教的嵌入性的理论提供了更全面的模板[5]8。而且,即使是涂尔干本人也注意到宗教本身蕴含的暴力因素,也看到了宗教力的极端感染性会将人带入一种“迷狂”的状态,但是他坚持认为,这是一种对社会生活的妨碍,只能存在于有限的时间内[1]298。然而,接下来的历史却是对他的认识的莫大讽刺。纳粹时期希特勒的演讲带来的万人迷狂的场面,“玻璃厅之夜”之类的群体事件、充满激情的军队动员大会,这些集结了所有信徒的激情的仪式,就其本质而言,不外乎另一种形式的“集体欢腾”。这些涂尔干看不到,但是涂尔干难道不知道法国大革命期间类似的历史悲剧吗?当法国在卢梭遗留的著述的号召下,不断设立节日,公民隔三差五的进行庆祝,以至于为之后绵延不绝的屠杀提供了仪式动机。这种集体欢腾不也是一种人性的黑暗吗?这些都证明集体欢腾作为“一种过耗,以社会最高(低)的表达形式在场,使(社会)出现了重生或灾变的双重可能性”[6]。

无怪乎卡利奥斯把集体欢腾与战争的性质看成是一致的。初民社会中的“集体欢腾”是“一个过耗的时期,这些原先被视为社会生活基础的至高无上的法律被破坏;昨日的犯罪,在今日获得另种意义,新的禁忌与纪律被建立;原来文明发现自己短暂失去权力;这种热情导致牺牲与献祭;所有的过度都被允许,社会期待过度,浪费,暴力及纵欲带来的结果”[7]164。而这种气氛就是战争所具备的:“战争恰当的再现现代社会生活的一种爆发,它由整个现象组成,这种现象颂扬并将现代社会完全转型,切断了和平时期冷静、恐怖的例行日常生活,它是一个集体生活极端紧张的阶段,致力于全体的动员,每个个体原来的职业、家庭、习惯、娱乐等等都被撕裂了……因为他需要全部的能量。”[7]166

涂尔干对集体欢腾的偏好,显示了他的道德狂热,这使得他在对战争的认识上也很有问题,他在讨论杀人问题就说过,一个没有杀人现象的社会并不比没有激情的社会更清白[8]96。似乎默认了如果在道德激情的条件下,杀人也可能成为必要。难怪莫斯的学生迪蒙后来评价说涂尔干的创造性狂热,无意间美化了后来的纳粹主义[9]14。樊尚 · 德孔布 (Vencent Descombes)更直接在《批评》杂志中撰文《对它而言,法国人都该死》来讽刺涂尔干与莫斯的社会学主义与极权主义之间的亲和性[11]18。

回过来说,涂尔干希望不断拔高那个时代的道德水平,但是对一个社会来说,道德是必须的,但是过高的道德标准,则会损害社会既存的某些自然客观结构,导致社会过载,难以承受普遍的道德期望,因而,往往不是边缘的、异质性的元素被消灭,而是处于社会中心的一些维系其稳定的秩序机制及政治中立人群被瓦解或消灭。我们就看到了在一个道德密度过大的历史时期,至善与恶之间总是来回翻转。这点也可以从苏联大清洗以及中国文革时期找到例证。在这两场人类浩劫中,太多的无辜的人被牺牲,他们大多只因为自身的某些特质或行为不符合当时的道德标准,但在一般的个人道德行为上毫无问题。就这个意义上说,他们属于“无罪的罪人”①阿伦特引用费恩索德的《俄罗斯是如何统治的》中一个“阶级异己分子”于1936年写的申诉书中的“我不想成为一个无罪的罪人”来说明被当局消灭的成千上万的无辜者是一种新的敌人,以区别于之前谋杀政府官员者、纵火犯等。现在看来,这种罪其实是人为之罪,杀死无辜者的行为才是真正的罪恶。详见参考文献[12]第27页。。而以某种名义杀死他们的人,应当是“有罪的正义者”。

从涂尔干的道德立场来看,他的主张似乎可以对应于韦伯对现代性的诊断。韦伯把现代性想象为一个完全道德冷漠的怪物,他以“钢屋”(steel house)来形象说明理性化倾向带来的社会世界僵化而冰冷。但涂尔干则把解决韦伯所说现代性带来的道德冷漠问题放置于一个道德“熔炉”之内,希望以恢复现代社会的伙伴关系带来的道德热情,甚至是宗教的激情来救赎那些被现代性病症困扰的个体。可惜的是,韦伯关于现代性的认识过于悲观,而涂尔干却过于激进了。如果说道德冷漠只是带来个体的普遍痛苦的话,那么在一个大部分价值规范、社会秩序结构都要被消解的熔炉内,所有道德期望都要以革命式的运动实现的宿命中,历史的悲剧是不是更加可怕呢?这一点只要看法国大革命中发生的悲剧就够了。

其实这个问题早已被现代性的先知所发现。黑格尔在严肃审视了法国大革命的状况之后,就深有远虑地说明:“普遍自由所能作的唯一事业和行动就是死亡……在最高的善里,自然所拥有的规律,并非不同于道德具有的规律。因此,道德行为本身就消失了。”[10]119,138

这也许就是对涂尔干的道德狂热以至于之后围绕着改善人类道德状况的各种社会工程的最好解释。

五、余论

与涂尔干同时代的勒庞在1895年出版的《乌合之众》就对群体政治——法兰西政治风格表示了深深的忧虑。他毫不讳言,“我们就要进入的时代,千真万确将是一个群体的时代”[13]6,但那个时代的主角——群众却是一群“乌合之众”:他们“受着无意识的因素的支配,失去个性,大脑运动消失,脊椎运动得势,智力下降,感情反复无常——既可以比形成群体的个人感情更好,也可以更糟……”[11]15。尽管勒庞与涂尔干都相信群体运动就是宗教运动,但是两人却得到了相反的结论。勒庞深深怀疑这种由群体力量主导的历史的真正效果,并对法国自大革命以来形成的这种群体政治风格相当失望。乔治·米德当时曾在《美国社会学评论》(1899年)评价勒庞就是“这样一批法国人中的一员,他对自己民族的文明几乎已经感到绝望”[11]7。这一批法国人还应包括托克维尔,他同样不信任这种群众,并把这种以集体的名义进行统治的方式称为“多数人暴政”。深受勒庞影响的阿伦特同样看到:在那些群众为了某种原因渴望政治组织的地方,极权主义运动就可能产生[12]27,而群众本身更多是以暴民的形象出现的。

显而易见,以上那些人对涂尔干所热衷的集体欢腾肯定持否定的一面,而且后来的历史很大程度上证明了他们的判断。由此,涂尔干的道德狂热所延续的法兰西思想传统更让我们清楚地看到他思想激进的一面。国外已有人专门从激进主义的视角介绍涂尔干与莫斯的社会理论了②Mike Gane于1992年编辑了一本论文集,从“激进主义”的角度来解读涂尔干与莫斯的社会理论,里面收录的论文主题分别包括:涂尔干反对简单革命的思想以及对革命本质的探讨,莫斯关于布尔什维克的革命实践理论,涂尔干反对性别平等的思想渊源,以及莫斯于1930年对学界误读涂尔干的回应等话题。这本书很好地从另一个角度解读了涂尔干,按照Gane的说法就是它与“经常头脑简单的将马克思与涂尔干跟社会学的革命与保守主义传统相对比”是不一样的。详见Mike Gane:“The radical sociology of Durkheim and Mauss”(New York:Routledge,1992)。。对其价值而言,这样的研究能有效纠正我们对涂尔干“保守主义”的定位,从而防止对其社会理论的误读。但是目前国内研究涂尔干的文献中似乎很少关注涂尔干社会理论的负面因素,所进行的大多都以其理论的“现代性启示”为主题的文本分析工作。这很大程度上是因为文化传统迥异,我们很难深入法国文化乃至西方文化的语境理解涂尔干对法国文化思想的继承及发挥,更难从历史现实出发考察其思想的效果史。同时由于国内对很多国外研究涂尔干的二手文献不够重视,翻译出版的较少,对涂尔干的理解大多停留于对其原著及各种社会学教科书的解释。在这种背景下,本文从涂尔干“集体欢腾”出发对他的社会理论潜藏的危险的解读就是还原他激进主义一面的一种尝试。而涂尔干还不为我们熟知的这一面或许更能体现其研究价值。另外,涂尔干激进主义的“面孔”还更多体现在他的政治理论中,比如在他对法人团体高度实现社会团结的期望,他对全能主义的国家的赞同,以及他对一些政治事件(如对一战)所持的国家主义立场。由于其思想关联过于复杂,要想将其脉络梳理清楚,本文还力有不逮,余下未完之话题,希望能另文释之。

[1](法)涂尔干:《宗教生活的基本形式》,渠东、汲喆译,上海:上海人民出版社1999年版。

[2](法)涂尔干:《社会学与哲学》,梁栋译,上海:上海人民出版社2002年版。

[3]陈海文:《晚期涂尔干——社会学理论体系的完成》,载于香港《二十一世纪》2007年2月号,第99期。

[4] Georges Bataille.“The Psychological Structure of Fascism”.Carl R.Lovitt,New German Critique,No.16.(Winter,1979)

[5]John R.Hall.Religion and Violence:Social Processes in Comparative Perspective,A Handbook for the Sociology of Religion.editted by Michele Dillon,Cambridge,U.K.;New York:Cambridge University Press,2003.

[6]William Ramp.“ Religion and the Dualism of the Social Condition in Durkheim and Bataille”.Economy and Society,Vol.32 No.1,2003.

[7]Roger Caillois.Man and the Sacred.Chicaco:University of Illinois Press,2001.

[8](法)涂尔干:《职业伦理与公民道德》,渠东、付德根译,上海:上海人民出版社2006年版。

[9](法)路易.迪蒙:《论个体主义——对现代意识形态的人类学观点》,谷方译,上海:上海人民出版社2003年版。

[10](德)黑格尔:《精神现象学》(下卷),贺麟译,北京:商务印书馆1979年版。

[11](法)古斯塔夫·勒庞:《乌合之众:大众心理研究》,冯克利译,北京:中央编译出版社2001年版。

[12](德)汉娜·阿伦特:《极权主义的起源》,林骧华译,北京:三联书店2008年版。

Road to Collective Effervescence:The Crisis of Durkheim's Social Theory

CHEN Qi

(Department of Philosophy,HUST,Wuhan 430074,China)

In Durkheinm'social theory,the value and creativity of collective effervescence what he praised highly made him consider the religion as the most completed form of society and regard the moment that the society come into collective effervescence as its perfection.However,the moral fanaticism put Durkheim’s social theory in a hidden crisis.The history of the French revolution and even the 20th century proved that the moral excessive in social environment caused the overturn between the perfection and evil,the sacred and morbid,and it made the normal of society impossible.The moral individul formed in collective environment is not homogeneity,but possibly the crowed that lose his mind.Thus the moment that the society comes into collective effervescence is either the presentation of its perfection or the destruction that it comes to the end.

collective effervescence;religion;moral;society

陈颀(1986-),男,广西钦州人,华中科技大学哲学系研究生,研究方向社会哲学与道德社会学。

2010-12-30

C91-06

A

1671-7023(2011)03-0053-08

责任编辑 蔡虹