温诗铸:我的水木清华

2011-12-18温诗铸

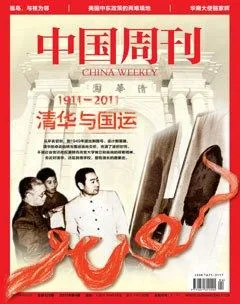

中国周刊 2011年4期

我是1951年来清华的,1955年留校。到现在,我在清华待了60年。

刚进清华那会,清华还很小,路中间是詹天佑修的那条铁路,现在挪了位置。那时候刚解放,我19岁,一腔热血是对国家欣欣向荣的期待。刚进大学那会,班里组织了两件事,我记得很清楚。一件,是去看圆明园,那是民族的耻辱;一件,是去爬八达岭长城,那是民族的骄傲。

清华的老师,早些时候都是清华自己培养的,在这里上七八年学,然后继续留校搞教学搞科研。说实话,我在清华读书的四年,也没学到多少东西,整天搞运动。但是,清华的精神是一代一代传承的。刚留校那会,钱伟长是我们系里的老师,我负责行政,每个月给他送工资。他就一直和我说,要掌握牢固理论,不要随随便便就动手。这些口传心教,一点点的影响我。

清华成立国学院,梁启超就提倡“著书立说”,我理解的是学问要研究扎实,成体系,这是清华早就有的传统。

这些年,我认为清华对我影响最大的就是一个精神:自强不息。

刚毕业那会,我到了机械系。我的领导就批评我搞科研太慢了,他当时说的话,我现在还记得很清楚。他说,“搞科研,你应该像电影里一样,在前面冲锋……”说完,接着把我拉到保密室去看美国一个侦察机,他们的轴承转得很快,是因为有一种特殊材料。让我去搞那个特殊材料。当时,什么条件也没有,硬是搞出来了。后来,让我搞离心机,就给我一张草图,也是什么也没有,我们十几个人,十个月就搞出来了。克服一切困难,搞科研。

但在专注科研的这条路上,因为历史原因,清华走了一些弯路。

50年代,学苏联。苏联的教育体系里,有两个特点。一个高校理工分家;一个是高校不搞科研只搞教学。我们心里都觉得这样不科学,私底下,心里都不赞成。能怎么办呢?那些年,清华的理科被分到了北大,清华的校长就开始大量的设置新专业。包括,工程力学,工程物理学,工程化学……等等。在各个理科学科前面加上了工程。这样,看上去是工科了,实际上还是理科的内容。那时候,清华还以教学的名义建立了科研实验室。看上去是搞教学,实际上还是搞科研。

从反右开始,到后来的“大跃进”,再到庐山会议,每次,清华都被抓走一批人,都是一些坚持科学精神的老师。我有好几个同学,都被抓了。当时,我也思想不通。但是又不能对着干。所以,我是白天搞科研,晚上写检查。那时候,我是双重人格,整个心态很别扭。“大跃进”那会,搞超声波和大炼钢铁,我都没参与,我觉得是违背科学的。我被批判为“骄傲自大,自己觉得比党还聪明”。 还给我扣了三个帽子。

清华的另外一个宝贵的精神,是行于先。

我们住的那个家属院,是北大、清华两个高校老师一起住的,刚入住那会,没有通水,下水道也有问题,北大的老师就写报告,向上面反映情况,也写大字报到处贴。我进去入住的时候,一看,哪里不行,自己动手赶紧修,修完了接着装修,然后很快就入住了。清华的老师一般都是我这样的,自己动手干。

我现在搞的这个实验室,好几个亿的项目,没有花清华一分钱。都是自己给自己找科研项目,写报告向国家申请经费,或者自己到企业做调查。学校也一般不会给我们提具体的要求。我甚至觉得,清华的校长很好当,各个老师都自己要求自己,有了想法,接着就行动了,没那么操心。路上遇见顾秉林,我们聊天,他也不知道我在干什么。我们都是自己在要求自己。清华的老师就是这样。你看,在清华,大家讨论一个话题,接着两三天就有人去做出来了。动手能力强。

清华最宝贵的,并且对我影响最深的也就是这两个精神,这是好几代人传承下来的。

(中国周刊记者张友红采访整理)