双排抗滑桩中单桩侧向承载实验

2011-12-13马清文宋书志孔纪名

马清文,宋书志,孔纪名

(1.郑州大学水利与环境学院,郑州 450002;2.中国水电顾问集团成都勘测设计研究院,成都 610072;3.中国科学院成都山地灾害与环境研究所,成都 610041)

双排抗滑桩中单桩侧向承载实验

马清文1,宋书志2,孔纪名3

(1.郑州大学水利与环境学院,郑州 450002;2.中国水电顾问集团成都勘测设计研究院,成都 610072;3.中国科学院成都山地灾害与环境研究所,成都 610041)

通过室内模型实验,研究有无联系梁、联系梁厚度以及排间距对抗滑桩抗滑性能的影响。双排桩组合有联系梁时的抗滑承载力超出无联系梁的40%;联系梁强度能满足变形要求时,其厚度或刚度的增加对加强抗滑性能的作用不大;排间距较小的支护结构侧向承载力较大。

双排桩;承载力;联系梁;室内模型

1 引言

双排桩支护结构是一种空间组合类悬臂支护结构,近年来在深基坑、斜坡工程中得到了广泛运用[1,2]。双排桩支护结构是将密集的单排悬臂桩中的部分桩向后移,形成双排支护的空间结构体系。双排桩的结构形式主要有两大类:一类是桩顶无联系梁连接,如常见的“梅花桩”、“矩形桩”;另一类是在桩顶用刚性联系梁把前后排连接起来,前后排桩形成一个有机的整体,如“门式刚架”的双排桩。两种不同形式的双排桩均是在没有锚杆(或内支撑)的情况下,发挥空间组合桩的整体刚度和空间效应,并与桩间土协同工作,支挡基坑、斜坡的主动土压力和滑坡推力,以便达到保持坑壁或坡体稳定、控制变形、满足施工和相邻环境安全的目的。作为斜坡支护结构的一种,以其施工简单、工期短、经济、桩顶位移量小、支护结构可靠等优点被众多工程采用。

双排桩的受力特性复杂,根据研究对象的不同,目前有两大类。第一类是以桩为研究对象,将土体对桩的作用力看作施加在结构上的外力,将这些外力对结构的某一点求力矩,并以此得到总体的稳定性安全系数[3,4]。这类研究方法包括经验土压力系数法、弹性地基梁法、体积比例系数法等,主要解决的问题是土压力的计算。第二类是将桩和桩间土看作整体,以桩和桩间土的重量作为稳定性的一种因素[5],求得双排桩稳定性安全系数,这类研究方法包括桩间土刚塑体法等。另外随着计算机技术的发展,计算能力的不断提高,将桩和土体一并离散的有限单元法[6,7],在桩土共同作用分析中得到了愈来愈多的应用,并己经取得了一系列的研究成果。

虽然针对双排桩支护结构进行力学分析或数值模拟的很多,但进行实验模拟的研究较少。双排桩现场实验由于费用大,影响因素较多,难于控制,因此,本文通过室内模型实验的方法对双排桩支护结构进行分析,弥补以上各种方法的不足,验证理论研究的成果。

2 实验设计

2.1 实验相似性设计

2.1.1 材料的配制

(1)滑体材料

为了获取高容重、低强度和低弹模的特性滑体材料,选择石英砂、重晶石粉、粘土、碳酸钙颗粒、水、甘油、乳胶(与水配成10%的胶液)为试验材料,配制成4组不同成分和比例的试验材料(表1)。通过对其力学性质的试验比较,4号样能较好地满足模型试验的要求。因此,将这组材料作为模型试验的基本材料。

表1 相似材料配合比实验Table 1 Mixture ratio test of similar materials

为了使相似材料达到最佳的试验效果,对重晶石粉、石英砂、碳酸钙颗粒、乳胶配合成的材料按配合比分别为3.2∶3.2∶2∶0.4,4∶3∶2.5∶0.5,5∶2∶2.5∶0.5,5.5∶1.5∶2.5∶0.5进行力学试验,试验结果表明,在相同的测试条件下,配合比5∶2∶2.5∶0.5样品单轴抗压强度最小、容重较高,在自然条件干燥固结36h后,具有碎石土的性质。因此,将这组配合比例的相似材料作为模型试验的试验材料。

配合之后滑体材料的物理参数如下:含水量3.7%、密度2.10g/cm3、饱和度31%、孔隙率25%、孔隙比0.312、压缩模量5.43MPa、内聚力22kPa、内摩擦角29.6°。

(2)滑面。采用天然黄土来模拟。

(3)模型桩。采用C20混凝土,并按构造配筋。

(4)联系梁。采用C20混凝土梁,不同厚度的混凝土梁用以模拟不同刚度的联系梁。

2.1.2 滑坡相似比选取

根据试验条件,取几何相似常数CL(C表示相似常数,脚标表示不同的相似参数)为40,模型长2.0m,高0.3m,宽0.5m。容重相似系数Cγ=1,根据相似理论,得到模型试验的相似条件为:

式中,Cσ,CC,CE,Cγ,Cε,Cφ,CL分别为下滑力相似常数、粘聚力相似常数、变形模量相似常数、容重相似常数、应变相似常数、摩擦角相似常数和几何相似常数。

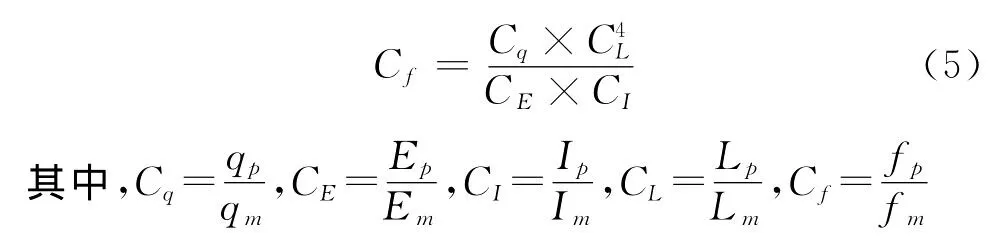

2.1.3 抗滑桩相似比选取

根据试验条件,取几何相似常数为40,选取3.5cm×3cm实验桩模拟抗滑桩。根据相似理论,得到模型试验的相似条件为:

对于模型方程为:如果模型与原型相似,则需满足以下方程:

2.2 实验装置

总体上分为3个部分:模型框架、加力系统、数据采集系统。

2.2.1 模型框架

(1)模型实验台

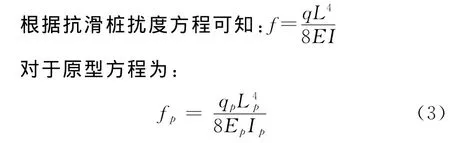

滑坡实验台为可调坡度的升降平台,变坡范围0°~40°,模型实验框架如图1、图2所示,包括滑体周围挡板和滑床组成。其中滑体长1.81m,宽0.5 m,厚0.30m;滑床长3m,宽0.5m,厚0.17m;挡板长3m,高0.5m,厚0.17m。根据模型条件、土体受力变形规律及已有滑坡室内模拟经验,将前排桩设置距离推力板位置1.0m处,双排桩桩距为0.11m。

图1 实验装置结构立面尺寸图(mm)Fig.1 Facade sizes of the experimental device

图2 实验装置结构平面尺寸图(mm)Fig.2 Planar sizes of the experimental device

(2)模型桩

按照几何相似准则,模拟桩的横断面尺寸30mm×35mm,长470mm(图3)。在桩顶预埋螺栓用以连接相邻的抗滑桩。

图3 抗滑桩结构尺寸图(mm)Fig.3 Structure sizes of the anti-slide pile

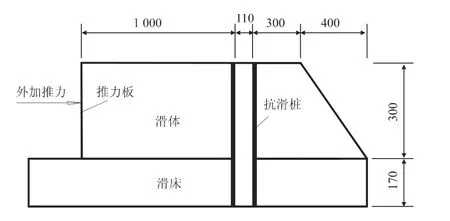

(3)联系梁

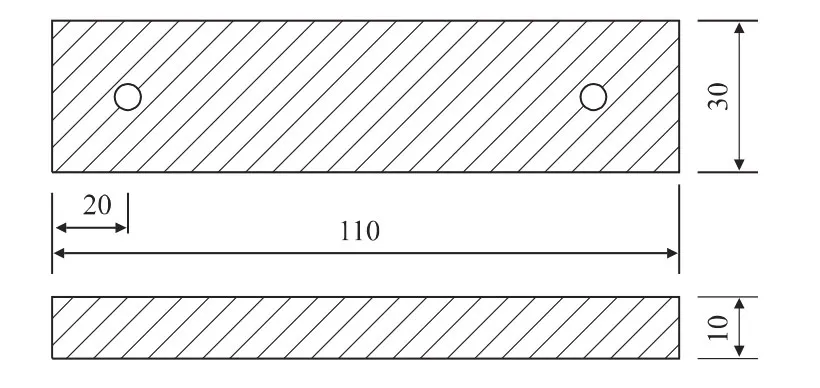

桩顶连接系采用混凝土预制连接梁,尺寸为(30×110×10)mm,(30×110×20)mm,(30×140×10)mm,结构如图4所示。

图4 联系梁结构尺寸图(mm)Fig.4 The structure diagram of the connection beam

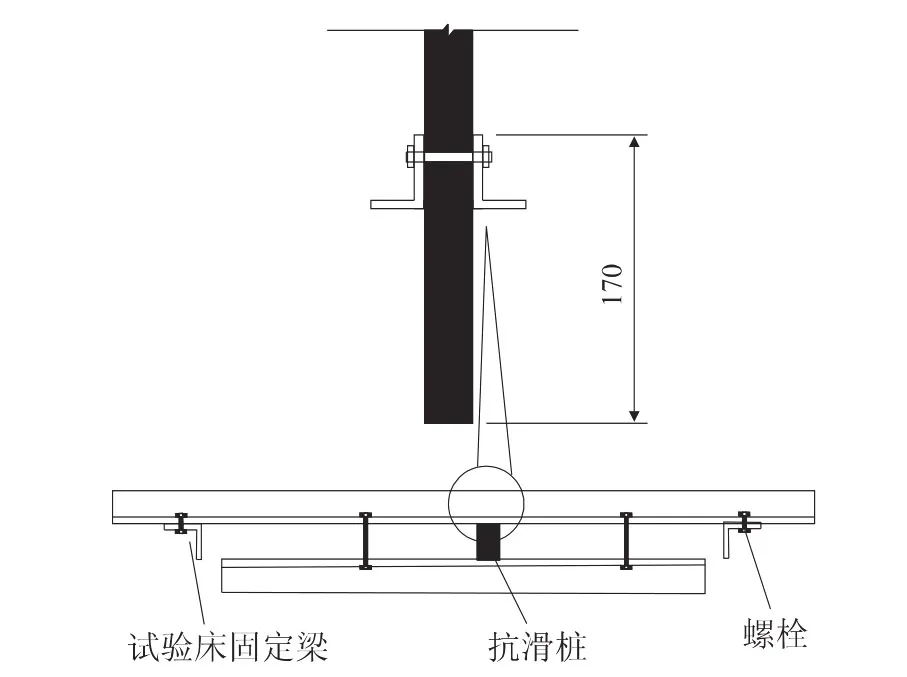

(4)抗滑桩通过固定在滑床上夹具固定,连接方式如图5所示。

图5 抗滑桩与实验床之间的连接方式(mm)Fig.5 Connection between anti-slide piles and the testbed

2.2.2 加力系统

加力系统由千斤顶和推力板组成,推力板起到将千斤顶施加的力传递给模型介质的作用,由千斤顶推顶推力板施加滑坡体的前期预加荷载和滑坡推力荷载。加荷为两点加荷,加荷大小可量测。为保证滑体在实验过程中不从推力板与抗滑桩之间剪出,施加荷载时需注意施力方向和速度。

2.2.3 数据采集系统

数据采集系统由土压力计(DYB-2型电阻应变式土压力计)、应变片(120Ω、K=2.033±0.36%)、形变观测仪和数据采集仪(SDY2203型静态应变仪)组成。

(1)土压力盒埋设

滑床土中不同位置的土压力和桩前荷载通过埋设于桩前的土压力计测得。土压力盒埋设共10个,前排桩后2个,距离滑床分别为0.1m、0.2m,后排桩后面共6个,位置见图6。

图6 土压力计埋设位置示意图Fig.6 Burying location of the earth pressure gauge

(2)应变片

桩体的变形通过粘贴在桩体表面的应变片监测得出。应变片的布置如图7所示,考虑模型槽两边的周边效应,对桩体的变形有一定影响,故抗滑桩布置在滑坡条带的中间位置。抗滑桩体的不同面承受不同的主控应力,不同面布设应变片的方式也不同。抗滑桩的正面主要承受弯距应力,故布设成“T”字形;抗滑桩侧面主要承受剪应力作用,故布设成梅花形,两侧同时布置。

图7 应变片布置示意图(mm)Fig.7 Layout of strain gauges

(3)坡面变形量测

滑体模型的变形以及抗滑桩桩顶的水平位移通过固定在实验床上的标尺测得。

2.3 实验过程及步骤

(1)按照实验要求制作抗滑桩和联系梁模型,并进行标准养生,龄期28d。采用在实验桩上施加集中荷载模式对实验桩进行标定,通过监测桩顶位移、桩身变形等数据测定在荷载作用下实验桩的变形特性。

(2)将粘贴好应变片的抗滑桩用角钢固定于实验台上,抗滑桩埋入滑床内170mm深,并固定联系梁(图8)。

图8 抗滑桩布置示意图Fig.8 Layout of anti-slide piles

(3)按要求配制滑体模型材料,填入模型槽内,并分层夯实使其达到给定的压实度(图9)。制作滑坡体模型时,通过调节两侧加力框架给模型施加一定的围压,成型一段时间后再解除围压,消除模型与围板之间的摩擦力。同时,取一定量的土样进行土工试验,测定模型材料的力学性质,如凝聚力、内摩擦角和容重等指标。

图9 实验模型成型照片Fig.9 Photo of the experimental model

(4)制作滑坡模型的同时埋设土压力计和坡面变形计。滑体模型完成后静置一个星期,使模型材料各项物理参数达到要求后再进行模型实验。

(5)实验开始时对模型施加前期预加荷载,但保证模型介质趋于整体性完好状态,记录模型体顶部位移、桩顶的位移、桩前土压力计数据。持荷一段时间后,继续分级施加推力荷载,每步荷载施加结束后均持荷一段时间,保证模型变形趋于稳定后再进行下一步荷载的施加,直至抗滑桩破坏,实验结束。

3 实验结果分析

根据排间距和联系梁厚度的不同分为4种工况进行实验研究。工况1,排间距110mm,无联系梁;工况2,排间距110mm,联系梁厚10mm;工况3,排间距110mm,联系梁厚20mm;工况4,排间距140mm,联系梁厚10mm。

3.1 实验破坏现象及描述

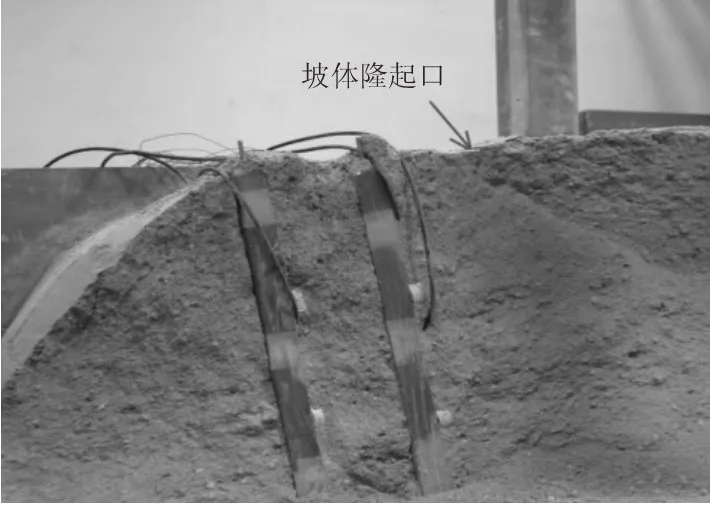

当桩顶无联系梁时,滑坡荷载施加后模型介质逐渐被挤压密实,荷载被传递到后排桩上,后排桩受到模型推力作用而发生变形。再继续施加滑坡推力荷载,后排桩的变形加大,桩间土被挤压密实,后排桩通过挤压密实的桩间土把荷载传递到前排桩上,前后排桩开始共同受力。由于双排桩的抗力作用,在后排桩至模型后缘的土体出现剪出隆起(图10),抗滑桩发生破坏时,模型前缘出现明显的剪出口。

图10 无联系梁的抗滑桩破坏形态Fig.10 Failure form of anti-slide piles without connect beam

改变桩顶约束条件,增加联系梁的约束,重复上述实验。由于桩顶联系梁的作用,后排桩变形后其内力通过桩顶联系梁传递到前排桩,即后排桩开始发生变形时前后排桩就开始共同受力。由于模型后缘荷载及模型前缘抗滑桩提供的抗力共同作用,坡体前缘出现明显的剪出口(图11)。在模型后部出现应力释放条带,即模型出现剪出隆起,隆起口位置较无联系梁约束时相比向后有所推移。在抗滑桩发生破坏后,继续施加荷载,模型发生破坏,实验结束。

图11 有联系梁的抗滑桩破坏形态Fig.11 Failure form of anti-slide piles with connect beam

桩顶有/无联系梁,滑坡体均在后排桩附近大致沿45°角剪出,如图12所示。模型后缘的外荷载沿着此应力释放带进行了应力重新分布,一部分的荷载沿着应力释放带被释放,另外一部分荷载传递到模型前缘。重新分布的荷载遵循力在模型介质内的传递规律,与真实的滑坡体产生的滑坡推力动力学特性相似,说明本实验能够较为真实地模拟滑坡荷载对抗滑桩的作用。

图12 桩顶无联系梁约束应力分布图Fig.12 Stress distribution on the pile tops without connect beam

3.2 联系梁及排间距对抗滑性能的影响

由于实验条件的限制,仅做了4种工况的实验,主要研究有/无联系梁、联系梁厚度以及抗滑桩排间距因素对抗滑性能的影响。

对比工况1和工况2,可研究当排间距一定时,有/无联系梁对抗滑性能影响的大小;对比工况2和工况3可研究联系梁厚度(刚度)对抗滑性能的影响;对比工况2和工况4可研究排间距对抗滑桩的影响。

3.2.1 桩身变形对比分析

桩身变形曲线如图13所示。工况1和工况2相比较,在两种组合结构体系均达到破坏时,有联系梁时桩顶的侧向位移明显小于无联系梁的情况,桩顶有联系梁的组合结构体系侧向位移是无联系梁约束情况的67%;且抗滑桩的破坏点也比桩顶无联系梁约束情况推迟了出现,桩顶无联系梁约束体系在荷载施加到58kN附近时抗滑桩发生破坏,桩顶有联系梁约束条件下在荷载施加到73kN附近时抗滑桩发生破坏,即抗滑桩的结构整体效果得到了提高。

工况2和工况3相比较,当联系梁能满足强度要求时,厚度增加对抗滑桩位移的影响作用不大。工况2和工况4相比较,当排间距增大时,抗滑桩桩顶水平位移有所减小,但变化幅度不大。从整体来看,有联系梁的抗滑桩体系的位移均较无联系梁的位移小。

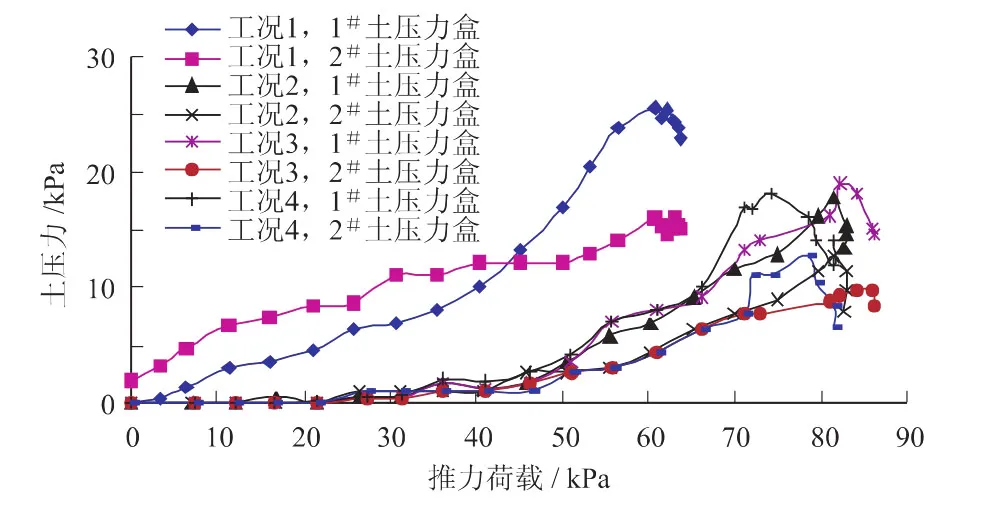

3.2.2 桩前荷载对比分析

桩前荷载随滑坡推力增加而变化的曲线如图14、图15所示。

工况1和工况2相比较,在相同荷载作用下,有联系梁约束的组合结构体系前后排桩桩前荷载值均小于无联系梁时的测得的荷载值。且在桩顶无联系梁约束双排桩组合体系破坏时,桩顶有联系梁的组合体系仍未达到极值(未破坏),支护结构体系的侧向承载力得到了较大幅度的提高,桩顶有联系梁约束的组合结构体系的抗力相对桩顶无联系梁约束的情况提高了约40%。

图13 抗滑桩桩顶水平位移曲线Fig.13 Horizontal displacement of the top of anti-slide piles

工况2与工况3相比较,排间距相同,联系梁厚度(刚度)不同,在等量滑坡推力的作用下,桩前荷载值并无明显变化,表明在联系梁的强度能够满足变形要求时,联系梁厚度(刚度)的增加对加强抗滑性能的影响作用不大。

图14 不同约束条件下前排桩桩前荷载Fig.14 Load on front anti-slide piles

图15 不同约束条件下后排桩桩前荷载Fig.15 Load on back anti-slide piles

工况2和工况4相比较,当联系梁厚度相同,排间距不同时,在等量滑坡推力作用下,排间距小的支护结构体系的侧向承载力较大。由于排间距的不同,前后排桩承受荷载的比例发生了变化,排间距大时前排桩承受荷载较排间距小时前排桩承受荷载大。有联系梁的支护结构体系的整体抗滑能力比无联系梁时高。

4 结论

(1)基于双排桩组合支护结构体系中单桩侧向承载力计算问题,进行了详细的室内模型实验设计。设计内容包括滑坡、抗滑桩和联系梁的材料参数的选取,抗滑桩的埋设,数据采集加荷方法等方面。实验结果表明,该实验方法方便可行,可供双排桩的抗滑承载力计算及设计借鉴。

(2)通过室内模型实验主要研究了有/无联系梁、联系梁厚度以及抗滑桩排间距对抗滑性能的影响。有联系梁约束时双排桩桩侧向位移明显小于桩顶无约束下的侧向位移,破坏时其最大侧向位移仅为无联系梁约束时的67%左右。由于桩顶联系梁的作用,支护结构体系的侧向承载力得到了较大幅度的提高,桩顶有联系梁约束的组合结构体系的抗力相对桩顶无联系梁约束的情况提高了约40%左右。

(3)在联系梁的强度能够满足变形要求时,其厚度(刚度)的增加对加强抗滑性能的影响作用不大。在等量滑坡推力作用下,排间距小的支护结构体系的侧向承载力较大。

[1]张富军.双排桩支护结构研究[D].成都:西南交通大学硕士学位论文,2004.

[2]余志成,施文华.深基坑支护设计与施工[M].北京:中国建筑工业出版社,1997.

[3]周翠英,刘祚秋,尚伟,等.门架式双排抗滑桩设计计算新模式[J].岩土力学,2005,26(3):441-444.

[4]平扬,白世伟,曹俊坚.深基双排桩空间协同计算理论及位移反分析[J].土木工程学报,2001,34(2):79-83.

[5]曹俊坚,平扬,朱长歧,等.考虑圈梁空间作用的深基坑双排桩支护计算方法研究[J].岩石力学与工程学报,1999,18(6):709-712.

[6]何颐华,杨斌,金宝森,等.双排护坡桩实验与计算的研究[J].建筑结构学报,1996,17(2):58-66.

[7]吕美君,晏鄂川.埋入式双排抗滑桩滑坡推力分配研究[J].岩石力学与工程学报,2005,24(S1):4866-4871.

EXPERIMENT OF THE LATERAL LOAD ON A SINGLE PILE OF THE DOUBLE-ROW SUPPORTING PILES

Ma Qing-wen1,Song Shu-zhi2,Kong Ji-ming3

(1.Water Resources and Environment College,Zhengzhou University,Zhengzhou 450002,China;2.Chengdu Survey and Design Institute,China Hydropower Engineering Consulting Group,Chengdu 610072,China;3.Chengdu Institute of Mountain Hazards and Environment,Chinese Academy of Sciences,Chengdu 610041,China)

The indoor model experiment was conducted to study how the connect beam,the beam thickness and the row space influence the anti-sliding performance of the piles.The load capacity of double-row piles with beams exceeds that of double-row piles without them by 40%.Thicker or stiffer beams won't enhance their anti-sliding performance much than they meet the deformation requirements.The supporting structure with smaller row space has larger capacity of lateral load.

double-row piles;load capacity;connect beam;indoor model

P642

A

1006-4362(2011)03-0078-06

2010-11-25 改回日期:2011-03-17

马清文(1978- ),男,博士,讲师,岩土工程专业。