生态脆弱地区农民贫困问题研究

——以四川藏区为例

2011-12-09蓝红星

蓝红星

生态脆弱地区农民贫困问题研究

——以四川藏区为例

蓝红星

1980—2010年,中央召开了五次西藏工作座谈会,为促进四川藏区的发展做出了巨大贡献。然而,四川藏区和我国东南沿海以及与其他内地相比,发展差距依然很大,藏区城乡之间发展差距也比较明显。四川藏区农村贫困问题突出,新老致贫因素交织,形势依然严峻。拟在对四川藏区的贫困现状进行分析的基础上,剖析四川藏区贫困的原因,针对提高贫困农牧民的自我发展能力提出一些建议。

生态脆弱;贫困问题;自我发展能力

一 四川藏区概况

四川藏区位于四川省西部,主要包括甘孜藏族自治州18个县、阿坝藏族羌族自治州13个县和凉山彝族自治州木里自治县,藏区32个县土地面积约为25.01万平方公里,占四川总面积的51.49%,人口188余万,其中藏族人口125万,是我国第二大藏族聚居区域。四川藏区地理位置偏远但战略地位重要,是内地与西藏的过渡带,其稳定和发展,对我国四省藏区乃至全国的稳定和发展,都有非常重要的意义。

1.自然环境概况。

四川藏区位于青藏高原东南缘,是我国气候最恶劣的地区之一;自然灾害发生频率高、破坏性强、损失巨大、影响严重;生态环境脆弱,生态系统对外界干扰的抵抗和恢复能力差,是典型的生态脆弱区域。四川藏区属于中华民族母亲河——长江黄河源区,该地的生态环境,对保护和改善长江、黄河流域生态环境、维护中华民族的生态安全具有重要作用。四川藏区的水能资源、旅游资源、矿产资源优势不仅在四川,而且在全国都具有优势。四川藏区水资源总量占四川的47.85%;藏区自然景观多姿多彩、历史古迹和革命遗迹丰富、宗教文化和风俗民情独特;四川藏区金、银、铜、铅、锌等储量居四川第一,在全国有重要地位。但受交通、资金、技术、体制等制约,总体资源开发程度较低且开发方式落后,与资源禀赋极不相称。四川藏区在国家主体功能区定位上属于限制开发或禁止开发和重点生态功能区。

2.经济发展概况。

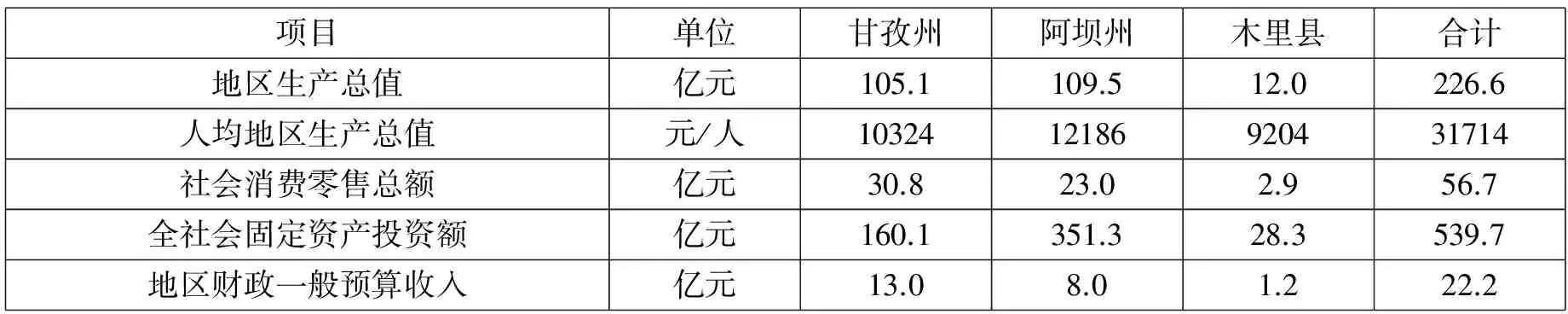

改革开放以来,尤其是进入新世纪以来,四川藏区经济得到很大发展,经济总量快速增加。据统计,2009年四川藏区实现地区生产总值总额为226.6亿元,为2006年的149%,但是由于基础薄弱、条件差,生产力水平低下状况并未得到根本改变,仍属于四川经济发展落后地区。2009年甘孜、阿坝、木里的人均GDP分别为 10324元、12186元和9204元,远远低于全省和全国的平均水平17339元和 22698元。

表1 2009年四川藏区经济发展基本情况

数据来源:《四川统计年鉴2009》

3.社会发展概况。

二 藏区贫困现状分析

1.贫困范围广,贫困人口多。

四川藏区是我国集中连片特别贫困地区,贫困范围广,贫困人口多。在被列为国家扶贫重点县的36个四川省区县中,四川藏区占有9个,它们分别是甘孜州的石渠县、理塘县、雅江县、新龙县、色达县,阿坝州的壤塘县、黑水县、小金县,凉山州的木里县,所占比例分别为四川省国定扶贫重点县和四川藏区总区县个数的25%和50%。2009年四川藏区贫困人口仍有绝对人口67.15万,占四川藏区总人口204.8万 的33%。阿坝州2010年末有农村贫困人口24.1万占整州人口的26.8%。

2.贫困程度深,脱贫困难。

四川藏区除了其贫困范围广、贫困人口多之外还存在贫困程度深的特点。由于自然、经济、社会等诸多因素的限制四川藏区人民收入水平低特别是农村居民,据统计2009年甘孜州、阿坝州农村居民人均纯收入为2228.7元和3066.2元远低于四川省农村居民纯收入的4462.1元。此外四川藏区贫困发生率也特别高,据统计甘孜州2008年的贫困发生率为27.5%,远远高于全省和全国平均水平。除了收入低贫困发生率高外这些地区因病致贫问题十分严重,在四川省阿坝州的大骨节病是严重的地方病,绝大部分患者长期遭受大骨节病的摧残,劳动能力降低,生活能力减弱,Ⅱ、Ⅲ度病人基本丧失劳动及生活自理能力,贫困问题凸出。

3.自然灾害频繁,因灾返贫现象严重。

由于自然条件恶劣、生态破坏严重,四川藏区地震、泥石流、干旱、霜冻等气象灾害频发,地质结构活动强烈,使得四川藏区成为世界上山地灾害最严重的地区之一。据甘孜州官方统计,2000年―2005年,甘孜州发生各类自然灾害1523次,每年因灾经济损失达2.8亿元,并呈递增趋势。5.12四川汶川特大地震,四川省受灾面积近50 万平方公里,累计受灾人数4554.6 万人,直接经济损失近万亿元。阿坝州13县均受到不同程度损害,全州95%以上在建项目都处于停工或半停工状态,其中重灾区的汶川、理县、茂县、松潘等县呈现出基础设施严重毁损,生产瘫痪停产,旅游消费急剧萎缩,财税收入锐减的艰难局面。阿坝13县215个乡镇受灾人口69万人,直接经济损失超过千亿元,整体经济自1995年以来首次出现负增长。突如其来的大地震给藏区人民的生命财产带来巨大损失,经济和社会事业的发展遭受巨创。

三 四川藏区农牧民致贫原因分析

1.自然条件恶劣,生态环境脆弱。

图2为t=150 ms时刻垂直分量地震波场快照,描述了 P波与S波在均匀介质中的传播形式,发现二者波形清楚,P波传播速度更快。

四川藏区处于我国青藏高原东南和云贵高原的过渡地带,地理阶梯的第一阶梯,区内高山峡谷广布,平均海拔在3000米以上。其中,甘孜州、木里县的平均海拔分别在3500米和3100米以上,而阿坝州的平均海拔也达到2300米以上。高峻的地势造就了该地区恶劣的气候条件。据统计,除了金沙江、雅砻江、大渡河下游谷地的年平均气温在10℃-15℃之外,其余地区大多在6℃左右,高原牧区年平均气温更是在0℃以下。除了恶劣的自然条件,生态脆弱也是四川藏区发展的一个重要制约因素,由于该地区独特的地理地貌,四川藏区也成为了我国生态环境最为脆弱的地区之一。该地区气候寒冷多变,植物生长期短;岩体松散破碎,水土流失严重;土地荒漠化面积大,草原沙化和鼠害严重;自然灾害种类多、频率高、强度大。恶劣的自然条件和生态环境严重制约了地区资源的开发以及经济的发展。

2.教育发展滞后,人力资本投入少,自我发展能力水平低。

由于历史欠账太多,加之经济、社会基础薄弱,四川藏区教育发展严重滞后,人口素质文化水平普遍偏低,呈现出适龄儿童入学率低,文盲率高,接受高等教育的人数少、比重低等特点。据第六次人口普查统计显示,甘孜、阿坝两州的文盲率分别为30.17% 和12.39%,远高于全省的平均水平5.44%,而甘孜州每10万人中具有大学程度的人数为5760人也少于全省的平均水平6675人。此外统计数据显示甘孜州石渠县2009年的适龄儿童入学率仅为83.7%,为全省最低。教育是制约自我发展能力水平提升的关键,而四川藏区落后的教育严重制约了当地人口自我发展能力水平的提升,这也是导致这些地区贫困的根本原因之一。

3.社会观念较落后,宗教影响深重。

虽然四川藏区从封建农奴制社会“一步跨千年”地迈入了社会主义社会,但是数千年所形成的思想观念仍然深深地束缚着广大农牧民的思想,尤其是宗教思想观念。首先,农牧民观念老化,行为固化。藏区相当部分贫困人口抱着无能为力、听天由命的观念,他们即使在家挨饿也不愿外出打工。其次,宗教思想观念对藏区社会生活产生了巨大的消极影响。大量男性出家为僧,致使社会性别结构和性别比发生了巨大变化;农村劳动力大量减少,影响了农村生产力发展和农民生活水平的提高;大量的宗教支出加剧了农牧民的生活负担,致使贫者愈贫;僧尼大量聚集,容易引起大规模的安全隐患,极大地影响了社会的稳定发展。

4.国家扶贫开发政策区域针对性不强。

政府在扶贫开发中占据着极为重要的作用,其出台的扶贫政策对扶贫工作的引导和扶贫成果的取得具有巨大的影响作用。虽然自身原因是四川藏区贫困的主要原因,但作为外部因素的政府扶贫政策也十分重要。首先,扶贫标准划分不合理。四川藏区地处青藏高原,海拔高,气温低,所需热量摄入远高于内地;由于地处边远,交通不便,生活必须品价格也高于内地,但是在我国却是施行的全国统一的贫困线。其次,国家扶贫重点扶贫县划分少。四川藏区大部分县贫困状况基本相当,但由于指标限制,32个县中被列为国家扶贫重点县的仅为9个,甘孜、阿坝所占比例仅为26.7%,大多数贫困非国家贫困县由于得不到国家有力扶持,经济社会发展缓慢,甚至落后于国家扶贫县。再次,扶贫工程定额低。国家扶贫工程投资定额采用内地标准而没有考虑四川藏区建设成本高的特点致使工程投入不足。

5.资源禀赋与生态保护的两难选择。

四川藏区拥有丰富的优势、特色资源,而其对优势资源开发不足,对特色产业发展不够极大地限制了人民收入提升和地区经济发展。首先,畜牧业发展不足。四川藏区拥有丰富的畜牧资源,而畜牧业的发展并没有形成产业化的链条,从而致使畜牧业的发展受到极大的限制。其次,旅游业发展存在瓶颈。四川藏区拥有十分丰富的旅游资源,旅游业也是其经济发展的一重要源泉,但是现阶段其旅游业存在市场营销、管理策略偏差,基础设施不到位,深度开发不够等瓶颈。再次,能源资源开发不够。四川藏区拥有丰富的能源资源,特别是水电资源,但是其能源发展力度不够,能源开发投入不足,外送不足等问题极大地限制当地的整体发展。优势、特色产业未得到充分开发是四川藏区发展中存在的又一重要问题,对经济发展造成了极为巨大的影响。

四 四川藏区贫困问题的建议

1.加强基础设施建设,夯实四川藏区自我发展能力的基础。

自然环境恶劣, 使得四川藏区基础设施建设难度大,广大贫困农牧民缺乏抵御恶劣自然环境的基本条件,对基础设施的改善需求极为迫切。第一需要从交通基础设施入手,加大农村通乡、通村公路的建设,完善乡镇客运站点的建设,改造骨干公路的质量和等级,逐步建立起便利的交通网络,方便广大贫困群众的交通出行。第二进一步实施“送电到乡(村)”工程和“藏区—灶—炉温暖”等农村电网建设和新能源建设工程,大力发展农村小水电、沼气、太阳能、风能和秸秆气化等清洁能源,基本解决农牧民用电难的问题,改善农牧民生产生活的条件。第三加强农村的广播通讯工程,继续巩固和扩大广播电视“村村通”和“西新工程”,发展和优化电话网,加快传输网、输入网和电话网“三网”建设,逐步实现移动信号的全面覆盖,加强藏区与外界的沟通联系,增强相互信任和合作的基础。

2.社会保障和扶贫开发有机衔接,提高藏区贫困农牧民的自我发展能力。

自我发展能力是指能够促进区域经济、社会和其他方面和谐、平衡、长效发展的一种自我能力, 并且这种自我发展能力在诸要素中占据根本地位并发挥根本作用。民族地区农村自我发展能力是民族地区农村发展的关键和根本,提高自我发展能力是从根本上解决贫困问题的长远措施,是加速农牧民增收的外部推动力和贫困人口改善生活条件的根本动力。救济式扶贫只能保障生存,而开发式扶贫才能促进贫困群众的发展,所以在改善农业基本生产和生活条件的同时,更要进一步加大力度向贫困群众提供科技、教育、卫生等公共服务功能,例如四川藏区“9+3”免费教育计划,提高其自我生存能力、自我选择能力和自我发展能力,逐步提高贫困人口白我经济机会的能力。另一方面,自我发展能力属于内生变量,要强化贫困主体的参与,加强和引导贫困群众解放思想、转变观念,积极主动适应新时期开发式扶贫的新思路、新举措,自立更生,勤劳致富。

3.加强藏区科技文化的普及。

民族地区的落后在很大程度上是观念的落后, 而现代科技文化传播是促进各民族群众开阔视野转变观念的最有效的手段和最便捷的途径。大力加强四川藏区科学技术的培训和普及,需重点围绕优势产业、生态保护、农牧民脱贫致富开展科技培训及应用,加强农村经济信息服务体系建设,提高藏区农村信息化水平。开展藏区文化惠民工程,实施基层文化站室的建设,健全和完善州、县文化馆、博物馆、艺术院团等文化结构;大力推进乡镇综合文化站和建设,努力实现“一乡一站”,“一村一室”,不断丰富农牧民文化生活。在全面贯彻党的宗教信仰自由政策的同时,依法加强对藏区宗教事务的管理,强化宣传舆论的正确导向,以增强“维护法律尊严、维护民族团结、维护祖国统一”意识为重点,加大对寺庙爱国主义教育工作的投入,大力培训和建立一支政治靠得住、学识上有造诣、品德上能服众的宗教界代表人士。

4.完善促进四川藏区发展的政策和机制。

加快四川藏区经济社会的发展,应在切实实行民族区域自治制度的基础上,建立完善促进藏区发展的宏观政策和体制机制。这需要首先调整政策进一步建立完善的生态补偿机制,党的十七大报告指出:要建立健全“生态环境补偿机制”,四川藏区是以生态环境保护为主体功能的区域,应将生态环境补偿从政策层面提高到制度层面,建立生态环境补偿的法律法规,通过开征生态调节税等方式确保生态环境不产资金的来源,建立完善的资源开发补偿机制,补偿范围不仅包括淹没、征地、移民、搬迁等直接损失补偿,并合理提高补偿标准,囊括资源消耗补偿、生态环境补偿、后期扶持等。另一方面,需加强和完善财政税收和金融扶持的政策。进一步加大财政转移支付力度,强化民族优惠财政转移支付,在中央财政每年新增的财政收入中划出一定的比例,定向用于民族地区,重点加强基础设施建设、反贫困进程、基础公共服务、生态环境保护的财政支持。同时推进四川藏区农村金融体系的建设,加强农村信用社改革力度,继续扩大农村小额贷款,鼓励金融机构采取银团贷款、混合贷款、委托理财、融资租赁、股权信托等多种方式,加大对四川藏区的金融支持,帮助广大农牧民脱贫致富。

5.加快藏区优势产业的发展,提升藏区自我发展能力。

农业产业化是提升藏区贫困群众自我发展能力的基础,提高农牧民人均收入的根本途径。大力促进生态畜牧业产业化经营,加强优势产业重点建设项目,重点实施畜禽良种工程、科技推动工程和畜牧业产业化基地的建设。于此同时,积极发展特色生态农副产品和特色畜牧业龙头企业,积极发展农村合作经济组织和农村养殖大户,加强农副产品基地的流通网络建设,争取在各县建立农副产品批发市场及区域性批发交易市场。与此同时,对四川藏区多姿多彩的自然风光和历史古迹,继续加强现有世界级、国家级精品旅游景区的建设,重点建设四川旅游九环线、西环线、红色线、三国线、洛克线等,加快建设大九寨国际旅游区、大中华卧龙大熊猫生态园、香格里拉生态旅游核心圈。加大旅游营销力度,建立多层次、高水平的国际宣传推广,进一步提升藏区旅游的知名度,推动其文化旅游产业的快速发展,力争将四川藏区建成世界自然遗产与生态旅游的最佳目的地。另一方面,对于四川藏区丰富的水能资源和矿产资源,要建立新的资源开发模式,明确民族自治地区在资源开发中的主体地位,建立和完善政府、企业、群众“三兼顾”的利益分配格局,切实把群众利益放在首位,实现利益共享,坚持开发与保护并重,走可持续发展之路。

[1]陈希勇.四川藏区经济社会发展的现状分析——基于10个藏族自治州的实证[J].贵州民族研究,2009(06).

[2]杨健吾.四川藏区贫困问题的现状和成因[J].西藏研究,2005(04).

[3]廖桂蓉.社会资本视角下四川藏区贫困问题研究[J]. 西南民族大学学报(人文社科版),2009(09).

[4]阿坝州政府信息化工作办公室.阿坝藏族羌族自治州2010年国民经济和社会发展统计公报[Z],2011-3.

[5]甘孜州统计局. 甘孜州2010年第六次全国人口普查主要数据公报[N].甘孜日报,2011-5-20.

ClassNo.:F124.7DocumentMark:A

(责任编辑:郑英玲)

OnPovertyofFarmersinEcologicallyFragileAreas

Lan Hongxing

During 1980 to 2010, Tibet Work Forum have been held five times to promote the development of Tibetan areas in Sichuan province . However, the gap in economic development between Tibetan areas in Sichuan and the southeast coast areas are remains larger and the gap between urban and rural Tibetan areas is also more evident. The poverty in rural Tibetan areas is still grim. Based on the analysis of the causes of poverty in Tibetan areas in Sichuan, this paper proposes to increase the self-development ability of the poor farmers and herdsmen.

ecological vulnerability; poverty; self-development ability

蓝红星,讲师,四川农业大学,四川·雅安 。邮政编码:625014

四川省农村发展研究中心“西部边远地区贫困农民增收问题研究”(CR1023)的阶段性成果

1672-6758(2011)12-0059-3

F124.7

A