湖南人与武昌首义

2011-12-06王安中

王安中

百年光阴在汉江日夜不息的奔流中已然逝去,然而汉水清波中流淌过的湖湘辛亥革命先烈的热血却仿佛仍有余温,他们击水中流的呐喊依然震耳,志士们的不朽功勋已然镌刻在千里汉江的记忆里,永远不会随波而去。辛亥革命的胜利,武昌起义当居首功。武昌首义虽然发生在湖北,湖南人却以热血浇灌了革命胜利之花,成为了武昌首义的中流砥柱。

苦心筹划之功

清末,为推翻清王朝的反动腐朽统治,各地革命者相继组织了大量的革命团体,但是因为文化观念、地域差异等原因,在革命战略、具体行动方式上却存在着分歧。随着革命形势的发展,各个革命团体之间的联合又不可避免。

早先,由于同盟会组织体系松散,在鄂革命团体虽然以同盟会中部总会为盟主,但是却有着自身独立的组织体系,其中以共进会和文学社力量最为强大,而真正起决定性作用的实为后者。文学社的起源要追溯到1904年7月刘静庵、宋教仁、吕大森、张难先、胡瑛、曹亚伯等在武昌多宝寺街成立科学补习所。由于屡遭清廷查缉,后又用过日知会、军队同盟会、群治学社、振武学堂等名称。1911年初,振武学堂改名为文学社,选举湖南澧州(今澧县)人蒋翊武为社长,常德人刘复基为评议部长,其骨干成员多为湖南人。其会员绝大多数为趋向革命的士兵和青年学生,也吸收少数进步的下级军官参加。与当时另一个武昌起义领导团体——由同盟会分离出来的共进会相比,文学社无论是在成员人数、影响力上都要胜出。据王华国《文学社事实》所记:“当去秋(1911年)之初,除政、学、商而外,该社之社员已将近万人,其势力不可谓不宏大矣。”蒋翊武还以《大江报》为平台大肆宣传革命思想,以引导和开启新军士兵的革命意愿, “军中官长畏报如虎,恨报刺骨;而士兵同志乃信仰益深,志向益坚。《大江报》之声誉因之与日俱增,销路大畅”。

湖南人对武昌首义筹备的最大贡献,在于实现了革命团体的团结合作。文学社与共进会之间,因为种种原因存在抵牾,甚至还发生过“马队纠纷”。共进会因为本身经费较为充足,看不起文学社等革命团体,而文学社因为在新军中已有良好的基础,对共进会在新军中发展成员也存在抵触情绪。两个团体之间的矛盾成为革命的重要障碍,此时,湖南人谭人凤力促文学社和共进会消除成见,实行联合,“和衷共济,相辅而行”。 文学社评议部长刘复基在两会联合过程中居功至伟,他首先说服同乡文学社社长蒋翊武,而后3次代表文学社与共进会协商。在面对共进会会员盛气凌人的谈判态度时,刘复基不卑不亢、据理力争、晓以大义:“我们向来是合作的,不过以前的合作是消极的合作,今后要积极的合作。现在革命形势,已如箭在弦上,有不得不发之势。本人建议,我们到了与清朝政府短兵相接、你死我活的时候,应该把文学社、共进会名义暂时搁置不用,大家都以革命党人的身份,和清朝政府拼个死活,‘事成则卿,不成则烹!希望全体同志群策群力,铤险以赴,再不存门户之见,多所顾虑了。”9月24日,文学社、共进会两团体重要骨干及各标、营代表又在武昌胭脂巷11号胡祖舜寓所召开大会,孙武主持会议,刘复基拟定的《人事草案》和《起义计划》获得通过。会上,刘复基被推选为军事指挥部调查部副部长,兼常驻筹备员,负责筹备起义的各项具体工作,“凡关于用兵方略,调查地形及举义先后一切大计,皆公(指刘复基)一手为之” 。湖南人的宽广胸怀让两者之间的联合得以实现,为武昌首义奠定了坚实的组织基础。

湖南人还为武昌首义制定了具体的行动计划并果断行动。蒋翊武早在1911年8月就制定了起义计划,并担任总指挥。在武昌起义的前一天晚上,蒋翊武发布了第一号武装起义命令。刘复基为筹备起义四处奔走,并亲自制造炸药。1911年10月7日,汉口俄租界宝善里14号革命机关中制造炸药时起火、爆炸。俄巡捕房闻讯,派警察荷枪实弹赶来,团团包围,将所藏枪械、弹药、名册等重要文件全部搜去,交湖广总督衙门处理。刘复基等3位烈士被捕,刘在就义时还高呼:“同胞们!大家努力!可怜我这些遭虐的同胞呵!”而正是3位烈士的就义,引发了广大革命党人的怒火,武昌起义从而一触即发,“龟山苍苍、江水泱泱,烈士一死满清亡”。

同赴蹈海之举

辛亥革命爆发前,自宋教仁等人到武昌参与建立科学补习所以后,两省反清志士之间便互相声援,相互支持,成为密不可分的整体。1911年4月广州黄花岗起义失败后,谭人凤、宋教仁等改变革命策略,将革命重心放在长江流域,成立同盟会中部总会,制定了湖南、湖北此起彼应、彼起此应的方针。同盟会中部总会成立以后,推定焦达峰、杨任、谢介僧、曾杰等组成湖南分会,负责湖南起义的准备工作。武昌起义前,湖南共进会的骨干焦达峰秘赴武汉,与湖北反清志士相约,“中国革命以两湖为主动,如湖北首先起义,则湖南即日响应;湖南首先起义,则湖北即日响应;两湖能同时举义更好”。

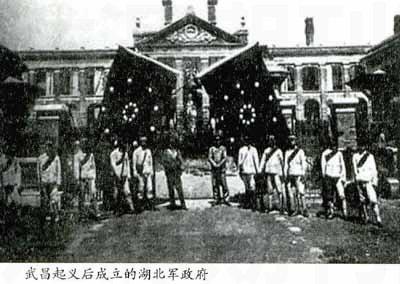

武昌起义爆发后,尽管革命党人在短短数天内就控制了九省通衢、中部重镇武汉,并获得了汉阳兵工厂和广大武汉市民支持,但是由于当时通讯不发达,清政府严密封锁消息,武昌起义成功的消息还没有传遍海内外。武昌起义爆发的第三天,间道回湘省亲的同盟会员、上海中国公学教员谭心休首度带来了武昌起义爆发的消息。接着,湖北同盟会员胡燮槐日夜兼程来长沙联络,证实了武昌起义消息的可靠性。按照同盟会中部总会制定的湖南、湖北此起彼应、彼起此应的方针,湖南革命党人立即着手起义的准备。1911年10月13日晚,焦达峰、陈作新等湖南革命党人举行会议,决定10月20日在长沙响应武昌首义,约定城内放火为号,城外新军见火即行跑步进城,并成立了以焦、陈为首的同盟会战时统筹部,负责起义的领导工作。10月22日,革命党人在长沙起义成功,一日之间“须臾满城皆白旗”。

湖南宣布独立,对武昌起义的支持具有心理上和军事上的双重后果。从心理上看,武昌起义后仅湖北一省脱离清政府而宣告独立,其余各省革命党人虽然蓄势待发,但是却还没有形成多米诺骨牌效应。湖南起义成功,成为推翻清政府的第一张骨牌,对其他各省的革命进程起到了促进作用。从军事上讲,湖南起义让湖北前线的革命者有了安稳的后方,武昌起义部队得以集中精力迎战南下清军。更为关键的是,湖南在起义成功后,就马上向武昌前线派出了自己的精锐新军,从10月28日起至11月25日,湖南先后派出4批16个营共8000余人的援鄂军队,参加阳夏浴血保卫战。4批援鄂军队分别为:第一批湘军步兵独立第一协协统王隆中部5个营,四十九标为基础编成;第二批湘军第二师第三协协统甘光典部4个营;第三批湘军第一师第二协协统刘玉堂部4个营;第四批湘军步兵独立第九标标统刘耀武部3个营。湖南新军成为武汉前线最有战斗力的队伍。需要强调的是,湖南新军还是在长沙革命形势尚未稳定的情况下派出的,此时反动力量随时酝酿反扑,焦达峰、陈作新二人被杀害,然而湖南革命党人为了保卫武昌首义的胜利果实,毫不虑及自身安危,这种顾全大局、舍己为人的气节体现了湖南革命党人的大义所在。

血洒汉江之义

武昌起义第二天,清廷下令将湖广总督瑞澂革职,但为了稳定形势,仍让其带罪立功,暂时署理湖广总督,并在军事上作出了部署:紧急抽调参加永平秋操北洋新军第二、四镇星夜驰援湖北战场,下令陆军大臣荫昌统一指挥湖北及援鄂各军,又命令冯国璋部为预备力量。为解燃眉之急,清廷命令河南新军张锡元部与湖北都统张彪残部会和,稳固武汉外围形势,清军还派遣海军都督萨镇冰率海军舰队从长江逆流而上,包抄革命军后路,以图对武汉形成夹击之势。清廷先后在武汉前线集结了3万军队,占据了数量上绝对优势,且清军多为北洋久经战阵之精锐部队,配备了机关枪等当时最先进的武器装备。

与之对应的是,起义军只有兵力6000人,其中仅一半人来自新军,战斗力不高,武器装备落后,仅靠高昂的士气支撑作战,双方力量对比悬殊。在此危急时刻,又是湖南人以天下为己任,临危受命。10月28日,黄兴抵达汉口,随行者有宋教仁、刘揆一等湖南志士,他们在突破清军长江水师封锁线后抵达武汉,受到各界的热烈欢迎。黄兴被前线将士拥戴为民军总司令,市民还自发特制一丈二尺“黄”字大旗三面,分别竖立于武汉三镇之黄鹤楼、龟山、新市场上空,极大地鼓舞了前线士气。其时,汉口革命军经连日奋战,部队已经极疲惫,黄兴不计个人利害,承担起指挥汉口军事的重任,经过29、30、31日3天激战,起义军因实力悬殊,被迫放弃汉口。此后,黄兴根据形势变化,下令起义军退守汉阳,命蒋翊武在大智门前线遍地埋设地雷。黄兴为防守汉阳,以襄河为界,设置了三道防线,第一线用机枪把守,第二线建筑堡垒阵地,以守代攻,第三线在龟山兵工厂环山设立炮台20座,组成炮火网,居高临下,俯视汉口。黄兴还亲自视察战地,对防卫工事,以及机枪阵地、炮台设置亲予规划,构建了较为完备的火力体系。11月5日,当冯国璋率5000余人进攻汉阳时,在起义军的严密防守下死伤累累。

11月19日后,援鄂湘军部队相继开赴武汉,并发挥了主力军作用。黄兴在获知家乡的部队来援后迅速过江检阅,并勉励湘军协统王隆中:“自古湘军无敌手,把湘军安置在汉阳十里铺前线,希望你第一仗就打出湘军的威风来!”随后,甘兴典也从岳阳率领一协湘军前来助战,汉口前线士气备受鼓舞,纷纷请求反攻。在反攻汉口战斗中,湘军担当了进攻的中坚力量。黄兴自己统率湘军主力及部分鄂军担任主攻,趁夜色冒雨在断琴口登浮桥过江,王隆中率领湘军第一协为右翼,甘兴典率领湘军第二协为左翼,湖湘将士在反攻中奋勇当先,浴血奋战,屡克强敌,后因湖北新兵自乱阵脚,湘军被迫撤退。为保障前线供给,黄兴还派程潜、胡瑛、刘揆一返湘,在洞庭湖周边各县,征集大批米粮,组织船队,运往汉阳,支援前线。在黄兴的指挥下,汉阳保卫战持续了40多天之久,拖住了清军的主力部队,为其他各省宣布独立争取了宝贵的时间,为全国革命形势的发展作出了重要贡献。

对此,冯自由评论道:“黄兴率众渡江,坚守汉阳,与清军相持者一月。各省遂得乘机大举,先后响应……。清廷知大势已去,始派使南下议和,而革命之基础因之日固,卒以开创中华民国之新局。故克强之功,虽在坚守汉阳,而其能坚守汉阳,以促各省革命党之响应,则关系民国之兴亡尤巨。”

黄兴在离开武汉后,武汉革命军的指挥仍然由湖南人蒋翊武担任,蒋为此呕心沥血,规划武昌防御,顶住了清军猛烈的攻势。此后,负责武昌防卫的还是湖南人谭人凤。武昌起义之初,谭人凤来鄂后,即向黎元洪提出建议,立刻出击,消灭刘家庙残敌,击退刚刚来到、尚未站稳脚跟的部分海军,然后扼守战略要地武胜关,以防敌人由河南进入湖北。湖南宣告独立后,他又到长沙敦促湘军援鄂,在新军誓师会上,他当场赋军歌一首:“湖南子弟善攻取,手执钢刀九十九;电扫中原定北京,杀尽胡人方罢手。”汉阳失守后,谭人凤任武昌防御使兼北面招讨使。他立下“城存与存,城亡与亡”的誓言,率领军民坚守阵地,苦战10天,终于保住武昌。章太炎称赞道:“若夫见利思义,见危受命,久不忘平生之言者,唯君一人而已矣。”

阳夏之役是保卫革命胜利果实具有转折意义的关键战役,湘军将士在血战中,奋不顾身,前赴后继,血洒疆场,牺牲超过万人。他们没能魂归故土,但他们的功绩将铭刻在历史丰碑之上,永远为后人所尊崇!