老太爷的故事

2011-12-04叶华

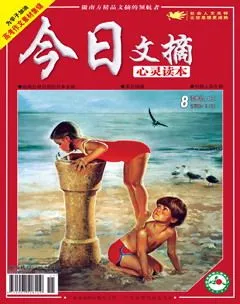

今日文摘 2011年15期

老家打来电话的时候,正和4岁的儿子嬉闹。停止游戏,告诉他:“你太爷爷去世了……”小小人儿未必懂得什么是“去世”或是“死了”,不过他倒是若有所思地安静了一会儿。作为孙媳妇的我,该尊称一声“爷爷”的老人,其实,说来,我真的不算熟识。13年里,我只见过老人几面而已。

第一次见到老公的爷爷,是我的婚礼上。热闹而嘈杂的酒宴上,老太爷被从姑姑家接来,坐在主桌上首,接受大家敬酒,听大同小异的喜庆话儿,和认识的不认识的众多亲戚分别合影,然后,散席,再被送回姑姑家去。那时,这位老太爷已经年过八十,他需要别人在耳边屡次大声提醒,才能偶尔认出我老公是他的孙子。席间只要有人到跟前,他就举起酒杯,笑,抿一口酒,放下酒杯,发呆。无论来人说什么,他都微笑、点头、嗯嗯有声、继续发呆——我那时觉得,他就像一尊家传的佛像,逢年过节重大时刻被大家捧出来,众人热热闹闹供奉一番,然后放回库房收藏起来。

做了新媳妇,自有姑姑婆婆闲聊拉呱,从七八张嘴里慢慢得知老太爷的好些八卦。他们还有个一致的地方,就是对这位亲生父亲淡漠的感情。所有提及老太爷的谈话,都离不开他年轻时的荒唐,他挥霍,在外玩女人、回家打老婆,彻底穷了以后倒是老实了,可是对家庭始终没有责任感。

大约一年后,他被送到老人福利院长住。再后来,我生了儿子,他在名义上成为一个四世同堂的老人——这时他仍然住在福利院,两儿两女都在本地,不定时地去看看他。

儿子1岁半的时候,老公的兄弟结婚,我们回老家。老太爷又像一尊佛像一样出现在喜宴上,不过这次他彻底昏聩,所有的亲戚都不认得,也没有人来向他敬酒了,他只在合影的时候被摆在正中间而已。他倒是从头到尾保持微笑,只是那种笑是你一看就知道他的脑袋里其实啥也不知道的表情。还有,这一次,“佛像”是酒宴开始前一个小时匆匆从福利院里被搬到酒店,散席后马上送回福利院。这场婚礼后的几天里,我们去福利院看他。他单独住在福利院主楼旁一间单独的小房子里,据说是他自己固执地要住在这间孤零零、看起来好像传达室的房子里的。

大约10平方米的房间里,一股浓重的“老人味”。床前一只塑料桶里一层颜色可疑的液体,桌子上的牙杯里没有牙刷,倒是插着奇数的筷子,一看,还发霉了!我想洗洗那些黑色、滑腻的毛巾和抹布,可是才下水搓几搓,就像草纸一样,破,进而碎掉。只好扔了,和老公重新去买新的牙刷毛巾抹布袜子枕头。5月的天气,他穿着几件厚毛衣,坐在窗子前面,面前一台13英寸黑白电视里噪音一片、鬼影重重,完全看不出在演什么节目,而他就那么一直盯着看。老公和兄弟一块动手把他连藤椅一起搬到屋前空地上晒晒太阳,他的眼神才随着我满地乱蹦的儿子活泛起来,还笑了——这之前,我不厚道地以为他已经彻底痴呆了呢。

那天,我看到,他的床头放着一片形状奇怪,还有污迹,明显是捡来的泡沫塑料,那上面,贴着我儿子几个月大时的照片。照片里肉乎乎的小娃娃干净漂亮,黑漆漆的大眼睛,甜甜地笑。再后来,他的其他孙子和外孙陆续结婚,他是一个看起来颇庞大的家族、四世同堂的老太爷,一个人住在福利院里的老太爷。

这些年,回老公的老家,我们都去看看他,可是每次时间都不长,不过是给他换些新的日常用品,把他搬出来晒晒太阳,让我们的儿子去亲亲抱抱他,和他照个相,这些好像也是我们仅能做得了。关于他的安置,因为庞大家庭的复杂关系,上头还有长辈,我们并不能决定什么。这个春节回老公的老家,是我最后一次见到老太爷。

春节期间,在亲戚们家轮流吃吃喝喝的间隙,找了个下午,去看他。去之前就听说,他其实已在弥留,几个儿女每月轮流出1700元钱请护工看着他。几个月前他就只能躺着了,近10天前他就大部分时间是昏睡着的了,几天前他半夜醒来大嚷大叫着说胡话,说的都是已经去世多年的亲人:他的父母,他去世几十年的妹妹……

他闭着眼睛陷在一堆被褥里面——看到他的第一眼,我差点以为老太爷已经“过去”了。他早就认不出任何人了,喉咙里嗯嗯呀呀地说了几句“话”,也没一个人听得懂。他的床前,儿子媳妇孙子孙媳曾孙子们围了一圈,他的女儿女婿们都在这座城市,他还有好些孙子外孙……他快要90岁了。

这个冬天,老家的气温零下几度到零上几度,下了几场雪。老太爷躺在福利院那间屋子里,陷在那堆被褥里面熬过了这个冬天。4月了,气温回升,太阳露脸的日子渐渐多了。他在所有人的预期中,走了,享年89岁。

相册里有一张他们家四代男人的合影,从老太爷到他的儿子们、他的孙子们、他的曾孙子们,遗传的巨大威力一览无余。现在,老爷子去世了,我想我不会向我儿子详述一脉相承的五官后面那部分分裂破碎的家族记忆。

(范誉明荐自《三联生活周刊》)

责编:小苏