“解”的词义系统分析

2011-11-30郭玲玲

郭玲玲

(北京师范大学 文学院,北京 100875)

“解”的词义系统分析

郭玲玲

(北京师范大学 文学院,北京 100875)

以“解”为例,运用“概念要素分析法”分析一个多义词的不同义项之间的关系,厘清词义之间的联系。把义位、语义特征和义位的组合分布联系起来,从而考察语义的细微之处

词义系统;概念要素;概念域;解

“解”是汉语中一个使用频率很高的词,从古到今,“解”有很多种意义。《汉语大词典》(下面简称《大词典》)把“解”分为31个义项。

【解】

(1)用刀分割动物和人的肢体。(2)剖开、锯开。(3)分割;划分;分裂。(4)涣散;离散。(5)融化;消散。(6)大额的金银兑散成小额的。(7)排解;和解;劝解。(8)免除;解除;消除。(9)攘除;向鬼神祈祷、消灾。(10)解开;脱下。(11)脱落。(12)开;开放。(13)明白;理解。(14)解释;说明。(15)特指对古代典籍的解释、注解。(16)辩解;推辞的理由。(17)通彻;通达。(18)多貌。参见“解解”。(19)休止;停止。(20)道教语。谓修道者死后,魂魄脱离形骸而成仙。(21)消遣;消磨。参见“解日”。(22)分泌汗液;排泄大小便。(23)乐曲、诗歌或文章的章节。(24)文体名。其文以辨释疑惑,解剥纷难为主,属论辩类。(25)卦名。六十四卦之一,取缓解之义。(26)武术用语。招架;抵抗。(27)武术用语。套数。(28)能、会。(29)量词。回;次。(30)数学名词。代数方程中未知数的值。(31)数学名词。演算方程式;求方程式中未知数的值。

图1 “解”的概念要素分析

符淮青提出了分析和描写词义的“词义成分——词义构成模式”[1]。他认为,可以从分析解释说明扩展性词语的内容、形式中总结出规律性以探讨分析词义的形式化的方法。蒋绍愚运用“概念要素分析法”分析了“投”的词义系统[2]。两位学者的方法虽然不尽相同,但有相通之处,就是把能反映词义特征的要素提取出来并形式化。我们可以将这两种方法相结合来分析词义,采用蒋绍愚先生的概念域理论,把“解”的意义放到相应的概念域中,然后分析其概念要素。在分析概念要素时,借鉴符淮青的“词义——模式”法。

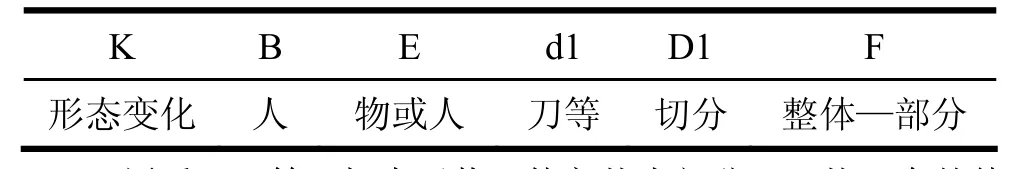

“解”的基本意义是“用刀具等使物发生分开的形态变化”,属于“用刀具等使物发生分开的形态变化”的概念域,在这个概念域中还有别的成员,如“剖”。同属于这个概念域的成员,都有一些共同的概念要素:核心要素(K):形态变化;变化的驱动者(B):人;变化的主体(E):物;动作的各种限制(如工具)(d1):刀斧等硬金属;动作(D1):切分;结果/目的(F):分开。我们根据“解”的其他意义和基本意义的远近,把“解”分为四个词,用{解1}、{解2}、{解3}、{解4}来表示。每个词下又分若干义位,用【解1A】、【解1B】【解2A】【解2B】来表示①。下面对“解”的各种意义进行分析②。

{解1}用手使物发生形态变化及由此演变出来的意义。

【解1A】(用刀)切分

表1 解的“(用刀)切分“意义分析

用手(刀等)加力于物,使之从内部分开,从一个整体变成两个以上的部分。这是“解”的基本意义。这个意义的“解”的组合搭配很多,主要是名词性质的搭配。如,《庄子·养生主》:“庖丁为文惠公解牛。”(对象是动物)《楚辞·离骚》:“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。”(对象是人)北魏贾思勰《齐民要术·伐木》:“犹有剖析开解之害。”(对象是植物)

【解1B】划分

表2 解的“划分“意义分析

这个意义古书中的文献用例较少,搭配也比较单一,常常是土地,如《国语·鲁语上》:“晋文公解曹地以分诸侯。”《国语·鲁语上》:“晋始伯而欲固诸侯,故解有罪之地以分诸侯。”【解1B】是【解1A】的隐喻,不再是具体的切分动作,而是一种抽象行为。这里的工具不是刀具,而是抽象的权力、地位等。这个意义的“解”在词语搭配上常常带有“解”这一行为的目的(分配)及关涉对象,所以就要求概念要素E必须是特定的,如“曹地”。从【解1A】到【解1B】的词义演变,应该说是“从动作到目的”的引申途径。由于【解1B】的搭配极其有限,后来没有继续在这个意义上深入发展,而处于同一上位概念域的“分”,因为后面常常搭配表示目的及对象的语素,所以后来演变出“分配、给与”的意义。可见词义是在组合关系中逐渐发生变化的。

【解1C】解开,打开

表3 解的“解开,打开“意义分析

【解 1A】中“解”的对象是同质的一个物体。如果对象不是一个物体,而是几个(两个及以上)物体系结在一起形成的一个系统,我们仍然可以看作一个整体。如果不是用刀具而是直接用手使物体发生分开的形态变化,就是【解1C】,即“解开、打开”。如《孟子·公孙丑上》:“当今之时,万乘之国行仁政,民之悦之,犹解倒悬也。”《韩非子·难一》:“桓公解管仲之束缚而相之。”如果“解”的对象是一个物体附在另一个上面而连接在一起的一个整体,“解开、打开”的意义有时也可以理解为“脱掉”。因为当“解开,打开”的动作发生后,上面的物体自然会离开原物(另一物)向下掉落。所以很多古注中解释为“脱”,如《礼记·曲礼上》:“解屦不敢当阶。”孔颖达疏:“解,脱也。”这种“解”既包括动作解开,又包含结果脱落。

【解1D】除掉,排除,消除

表4 解的“除掉,排除,消除“意义分析

【解1D】是由【解1C】演变而来。“解开、脱掉”就会使原来系统中的一个物体脱离另一个,进而有了“除掉”的语义趋向。如“解印”、“解绶”都表示“除官”,但这个抽象的意义还是通过“解+具体的物”来表达的。因为印、绶是官权的象征,并是随身携带之物,“除掉”就要从身上解开、脱掉。“解”既包含动作解开,又包含结果除掉,因此有了“除掉”义,后来也有了“解官”的说法。【解1D】使E的所有关系发生了改变,从原来属于自己(或他人)到不再属于,即“除掉、排除、消除”义。如《韩非子·难二》:“轻千里之国而请解炮烙之刑。”《荀子·臣道》:“遂以解国之大患,除国之大害。”

当“解”表示“消除一种正在进行的行为或状态”时,就有了“停止”义,如《抱朴子·外篇下》:“摇指海水以解口焦之渴。”当“解”表示“(第三方)使两方隔阂的状态消除”时,就有了“调解、和解”义,如《墨子·号令》:“请有怨仇讐不相解者,召其人,明白为之解之。”“解”还可以指“(向鬼神祈祷)使消除灾祸”。《大词典》给这些意义分别列了义项。

{解2} 物体的形态变化以及由此演变的词义

【解2A】裂开,开

表5 解的“裂开,开“意义分析

构成【解1A】的六个概念要素中,B由“人”变成“物”,D1由“切分”变成“自发分裂”,这就成了【解2A】。主体可以是非自主的无生命体,通过外力作用(温度、阳光等)自身发生形态变化。这类“解”的组合搭配较少,一般是坚硬的固体,如“瓦”、“山”。例如《大戴礼记·诰志》:“山不崩解,陵不施川。”《后汉书·仲长统传》:“土崩瓦解,一朝而去。”主体也可以是有生命的,这类搭配也不多,主要是植物,如“苞”、“箨”,是一种内部自发力量的开放和舒展,意义就变成了“开、开放”,如《文子·上德》:“雷之动也万物启,雨之润也万物解。”欧阳修《钱相中伏日池亭宴会分韵》:“粉箨春苞解,红榴夏实初。”有时 B是物,E是物的一部分,如《周易象辞》:“象草木解包箨而出。”

【解2B】 融化,消散

表6 解的“融化,消散“意义分析

【解 2A】变化前后,物体只是发生了由整体到部分的变化。如果物体性状发生了物理变化,物体从聚合到离散,从而使原来的状态消失,转变成新的状态。就是【解2B】。这种状态的变化常常是一定条件下(温度、阳光等)自身发生的。先看固态变液体的例子,主要是冰,如《庄子》:“是乃所谓冰解冻释者,能乎?”《礼记·月令》:“东风解冻,蛰虫始振。”北魏《齐民要术·卷六》:“大作酪时……慎勿圆搅,圆搅喜断;亦勿口吹,吹则解。”再举几个由液态变成气态的例子,主要是雾、云,如张正见《赋得山卦名》:“云归仙井暗,雾解石桥通。”《吴骚合编·前腔》:“蔷薇抓得乌云解,笑倩才郎插凤钗。”

【解2C】分散、离散

表7 解的“分散、离散“意义分析

【解2A】的概念要素中,B变成个体成员的聚合体,D1变成由聚合体到个体的分离,这就成了【解2C】。如:《春秋谷梁传·成公》:“闻于客。客不说而去,相与立胥闾而语,移日不解。”孔安国《〈尚书〉序》:“及秦始皇灭先代典籍,焚书坑儒,天下学士逃难解散。”《论衡·吉验篇》:“东明走,南至掩水,以弓击水,鱼鳖浮为桥。东明得渡,鱼鳖解散,追兵不得渡。” 这些“解”的主体物(如人、鱼鳖等)是有形的,表示具体的“从聚合到分散”的意义。主体物也可是无形的,如社会关系、感情等,这就是具体的“分散”义隐喻而得到抽象的“涣散”义。如《礼记·檀弓下》“若无忠信礼仪之心,虽团结之,民其不解乎?”孔颖达疏:言当解散离贰也。也可指情绪,如《后汉书·廉范传》:“帝怒稍解。”

【解2D】开,脱

表8 解的“开,脱“意义分析

【解2D】是【解2A】的结果。【解2D】是物体依靠自身力量把原来连为一体的自身的一部分通过打开的方式脱离母体,跟上面“脱衣”类似,只不过驱动者B是物自身。如《逸周书·时训》:“夏至之日,鹿角解。”《礼记·月令》“麋角解,水泉动。”《论衡·道虚》:“夫蝉之去复育,龟之解甲,蛇之脱皮,鹿之堕角,壳皮之物解壳皮,持骨肉去,可谓尸解矣。”《烈女传》:“鸟兽之解毛,可绩而衣之。”《大词典》中的义项20,“道教语。修道者死后灵魂脱离形骸升仙”,也属于【解2D】范畴。

{解3}思维发生作用的活动以及由此演变出来的意义。【解3A】讲解、解释

表10 解的“讲解、解释“意义分析

【解 1A】的 E由“具体的物”换成“抽象的物”,d1由“手(拿刀具)”变成“用口”,D1由“切分”换成“说明”,F由“从整体到部分” 变成“从隐藏到显现”,这就成了【解3A】,这时的“解”已经从一个行为动词变成言语动词了。如《孟子·公孙丑下》:“贾请见而解之。”《庄子·徐无鬼》:“以不惑解惑,复于不惑,是上大不惑。”韩愈《师说》:“师者,传道授业解惑也。”如果是自己对自己的事情进行解释说明,就有了“辩解”义(《大词典》16),如扬雄《解嘲》:“人有嘲雄以玄之尚白,雄解之,号曰《解嘲》。”把解释古代典籍的语言用文字形式表现出来,就是“注解”,如《颜氏家训·音辞》:“高诱解《吕览》、《淮南》。”

【解3B】理解、明白,知道

表11 解的“理解、明白,知道“意义分析

无论是直接用语言说出来,还是用文字的形式记于书面来说明,都是为了把事物的本质显现出来,让人容易理解。如果我们还是以“(物的)性状变化”为核心要素,那么【解3B】还可以描述为“人用大脑去思考,使抽象事物发生从隐藏到显现的变化”。如果我们换成从人为主体的角度来看,“理解、知晓”就是人对一种对新事物的认知过程,【解3B】已经变成一个心理动词了。从这个意义上看,【解3B】是【解3A】的一种结果,这也体现了言说动词向认知动词的引申。这类例句如《庄子·天地》:“大惑者,终身不解。”范成大《大暑舟行含山道中》:“不知忧稼穑,但解加餐饭。”《红楼梦》:“都云作者痴,谁解其中味?”

【解3C】能,会

表12 解的“能,会“意义分析

蒋绍愚认为,从魏晋南北朝出现了助动词“解”,它是由义为“知晓”的动词发展而来[3]【解3C】是由【解3B】

演变而来,这种演变体现出了动词的语法化。例句如《贞观政要·贪鄙第二十六》:“朕尝谓贪人不解爱财也。”《朱子语类》:“有人能尽通天下利害而不识义理,或工于百工技艺而不解读书。”杜甫《陪郑广文游何将军山林十首》:“解水岂吴儿?”苏轼《六月二十日夜渡海》:“苦雨终风也解晴。”

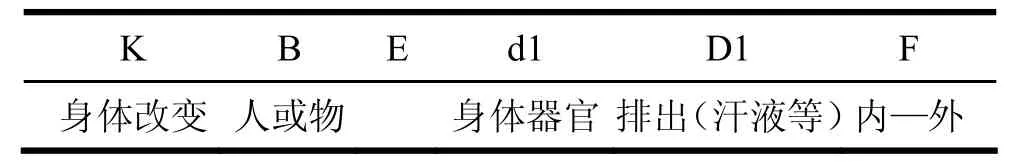

{解4}身体的一部分器官产生向外的作用力

表13 解的“身体的一部分器官产生向外的作用力“意义分析

{解4}仅为一个义位。{解1}中的d1由原来的“(用手拿)刀具”换成“特定的身体器官(排泄器官)”,D1由“切分”变为“排出”,F 由“整体—部分”换成“内—外”,就成了{解4}。如《论衡·寒温》:“人中于寒,饮药行解。”《名医类案·伤寒》:“葛就捽置水中,使禁不得出。良久出之,裹以重茧,得汗解。”《警世通言·赵太祖千里送京娘》:“于路只推腹痛难忍,几遍要解。”

还有几个《大词典》所列的词义没有提到。《大词典》的30、31是现代意义,是数学名词,显然是从“解释、说明”意义演变而来。24属论辩类的文体名,与“讲解、解释”有关。26和27“武术用语”、29“量词,回、次”、23“乐曲、诗歌或文章的章节”这些都是由动词“分割”义演变而来,变成表“段落”义的名词和量词(可参考“分”和“份”)。25“卦名,取缓解之义”可能与“消除,免除”义有关。6“大额的金银兑散成小额的”显然是由动词“分割”义演变而来,相当于我们今天说的“破开(大)钱”。18“多貌”非“解”之义,是叠音词“解解”义。21“消遣;消磨”是语用义。

通过分析,“解”的词义面貌变得比较清楚。“解”的词义显示从借助刀具到徒手,所涉事物从具体事物到抽象事物,词义也从比较具体变得概括性比较强。从最初的行为动词变为言语动词,再到心理动词,甚至变成“助动词”,这也体现了词汇在历史演变中语法化的过程。

我们把“解”放到表基本意义的“切分”概念域中,并和同一概念域下的成员,如“分”、“剖”、“析”等比较,会发现它们都有“剖析;分析;明辨”的意思,有的已经有了“变清楚”、“明晰”这样的语义趋向③。这可能跟中国古代人民的认知文化和心理有关系。我们注意到一个例子,《论衡·案书》:“至于论,不务全疑,两传并纪,不宜明处;孰与剖破浑沌,解决乱丝,言无不可知,文无不可晓哉?”古人把“浑沌”、“乱丝”看作很难的事物,不易分析和理解的。如果把混沌切开、打破,让里面显露出来,人们就可以看得到;把系结为一团的乱丝解开,就会丝丝分明,很有条理,人们也可以看得很清楚。相反,如“深”的基本意义是“从上到下或从外到里的距离大”,因为距离大,人们看不到里面,在这种认知心理作用下,“深”后来就有了“深奥、难”的意义。可以推测,人们的认知文化与视觉、心理有一定的关系。

[注释]

① 此处参考蒋绍愚在《汉语词义和词汇系统得历史演变初探——以“投”为例》中分析“投”的做法。

② 本文的写作思路,直接受李国英老师“《说文解字》研究”中对“解”字讲解的课堂语录启发。在此表示衷心感谢。李国英师“《说文解字》研究”课上在讲解“解”字时提倡词义要“放回语境再提取词义”、“放回到组合关系中”的研究方法,并分析了“解”的几种情况。(一)“宰夫将解鼋”、“庖丁解牛”中是“主体+解+受体”,其中主体、受体都是有生命的,工具是刀。这里的“解”是从整体到部分,是物理形态的变化。“晋文公解曹地以分诸侯”,其中“地”是无生命的,这里的“解曹地”是从社会关系角度,所有权归属的划分。还具备从整体到部分的关系。又如“土崩瓦解”,“瓦”是主体,无生命,非自主的,特征还是从整体到部分。(二)“东风解冻”、“雾解”中的“解”特征是“从聚合到离散”,是个动态的过程,与从“整体到部分”是相通的。(三)“子墨子解带为城”中“解”特征是“从系结到打开”,“解屦不敢当阶”孔疏:解,脱也。是一种结果。“解”慢慢朝“脱、除”方面发展。“脱”不是重点,“打开”是重点。(四)又有了解释、说解、讲解、辩解之义,“解释”不再是行为动词,而是言语动词了。“谁解其中味”中“解”是个心理动词了。李老师提到的几个义素特征“整体—部分”、“聚合—离散”、“系结—打开”我们在下文中予以引用。

③ 参考李国英老师“《说文解字》研究”讲解“剖”字课堂笔记。“剖”常含有“明”这样的意思,分明、剖析,有很重要的文化观念在里面。整体的、混沌的、阴暗的东西,切开后就明晰、清楚了。

[1] 符淮青.词义的分析和描写[M].北京∶外语教学与研究出版社,2006.

[2] 蒋绍愚.汉语词义和词汇系统得历史演变初探——以“投”为例[J].北京大学学报,2006∶(4).

[3] 蒋绍愚.从助动词“解”、“会”、“识”的形成看语义的演变[J].汉语学报,2007.

(责任编辑、校对:宋春淑)

Preliminary Exploration of Meaning System of the Word “Cut”

GUO Ling-ling

(School of Chinese Language and Literature, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Taking “cut” as an example it analyzed the different meanings of the word by taking conceptual elements analysis, and clarify their relationship. It was to get a better analysis by exploring semantic feature and syntagmatic distribution.

The system of the meaning of words; Conceptual elements; Conceptual field; cut

2010-09-15

郭玲玲(1983-),女,河北邯郸人,北京师范大学文学院博士研究生,研究方向为汉语言文字学。

H13

A

1009-9115(2011)03-0006-04