“反正”类反义复合副词的认知阐释

2011-11-25罗耀华周晨磊

罗耀华 周晨磊

(华中师范大学文学院,湖北武汉,430079)

一、引言

一般将反义复合词界定为“由两个意义相反或相对的单音节语素构成的并列式复合词”,或称为对立词、反义相成词等。该名称是从构成词的两个语素的意义角度去界定的,这一对语素的意义相反相成,表示的是两个相反或相对的意义,突出的是事物具有的对立特征,能够表述对立统一的两个方面。反义合成是汉语特有的一种构词法,西方语言如英语、德语、法语、俄语等没有这种构词法[1]。这类词的研究一直较为薄弱,20 世纪80年代以来,学者们关注较多[2]。归纳起来,研究大致分为:(一)共性研究,对反义复合词的构成条件、意义特点、在词汇语法中的地位和作用等进行系统梳理[3];(二)个案考察,就个别或一对反义复合词进行横向纵向比较,如曾丹、方一新[4];(三)共时研究[5];(四)历时考察[6]等。学者们的研究,多以描写为主,解释为次。那么,为什么语义相对的两个概念,能够合成一个词?本文尝试用认知语言学有关理论对此进行解释。

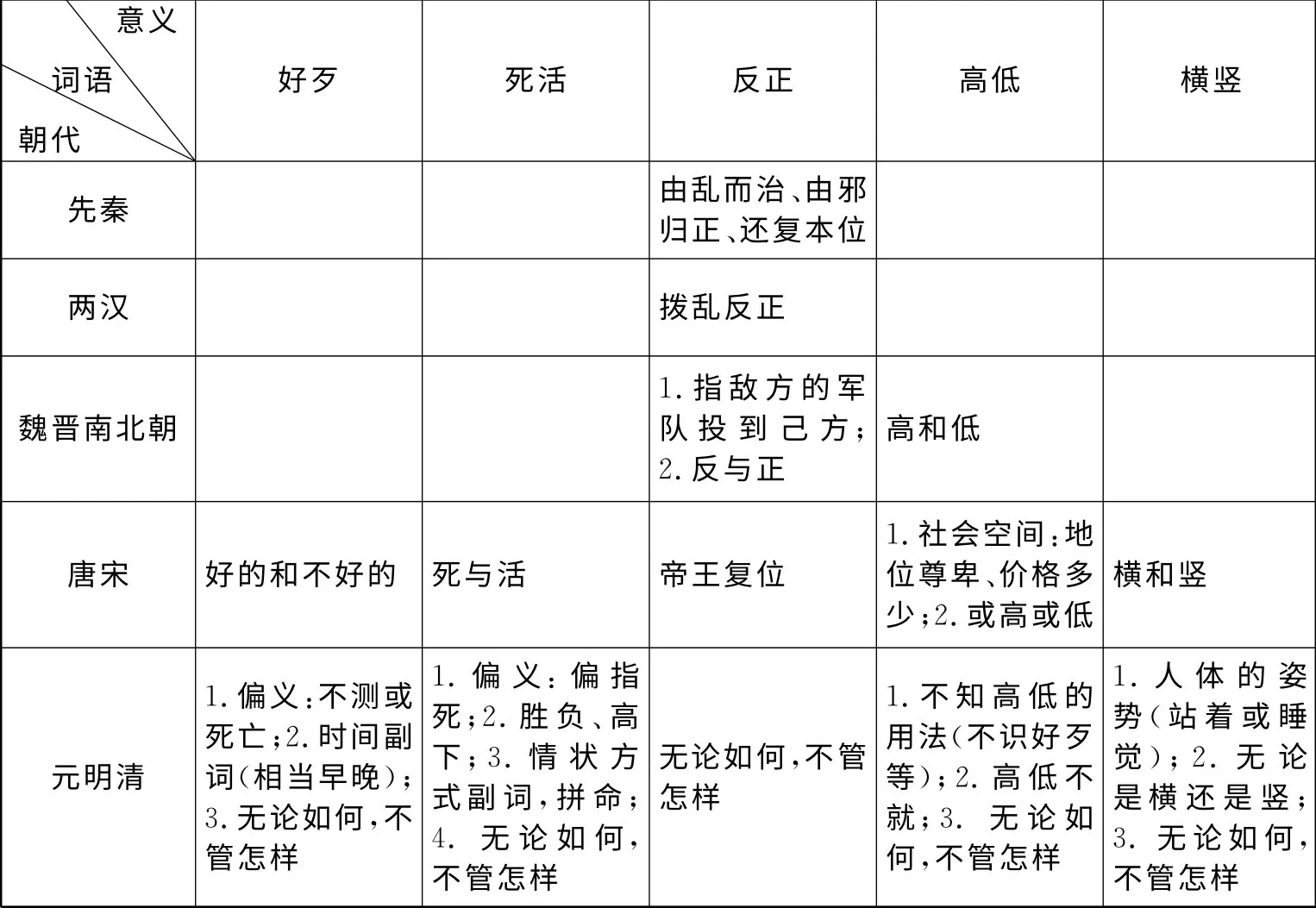

《现代汉语词典》(第5版,简称《现汉》)收录的反义复合词有245个,例如:安危、捭阖、褒贬等。为集中问题的讨论,我们选取其中表“无论如何、不管怎样”的一组副词作为研究对象,有“反正、好歹、横竖、死活、高低”5个。将其分为[7]:空间义场类:反正、高低、横竖等;事理义场类:好歹、死活等。

二、反义复合副词语义演变

我们考察的5个反义复合副词,一般都有名词用法和副词用法,它们的词义演变有什么共性和个性的一面?有学者逐一考察过部分副词的词汇化和语法化的规律,但至今我们还未看到对这类词的共性进行讨论的文章。

1.“死活”与“好歹”

《现代汉语八百词》列“好歹”条,分名词和副词两类进行了解释。“好歹”既表时间,也表语气。从认知的角度看,概念结构的隐喻是时间副词“好歹”产生的根本机制,而转喻思维则是语气副词“好歹”形成的内在动因。语气副词“好歹”的语义可根据语气的强弱程度分为三个等级,由弱到强依次为:将就、凑合<无论如何、不管怎样<一定、务必。语气副词“好歹”的主观化主要体现在两个方面:一是“好歹”出现的语言环境有了变化;二是“好歹”的句法位置变得更加灵活。“这个词是从‘好也罢坏也罢’的意义引申为无论如何、不管怎样的意思的,在现代汉语中用于希求的场合,从前也有不是这样的。”[8]

“死活”在《现汉》中的解释为:①活得下去活不下去。②无论如何。“死”“活”连用晚至唐五代时期,它们之间结构较为松散,为反义并列式词组。例如:

(1)义故及三代,死活相凭托。(唐《王梵志诗》)

(2)启而言曰:某缘是败军之将,死活二途,伏乞将军一降。擒虎闻言:或遇将军,拒敌者煞,来投便是一家。(五代《敦煌变文选》)

例(1)、(2)中的“死+活”表示两种生存状态的并立,为并列短语。在句子中可以作主语、宾语,为名词性短语。元代以后,“死活”逐渐凝固成词。主要有以下几种用法:

第一,“死活1”凝固成词,产生偏义用法,偏指其中的一方。例如:

(3)崇黑虎曰:“匹夫!死活不知!四面八方皆非纣有,尚敢支吾而不知天命也!(明《封神演义》)

(4)怎奈做试官的自中了进士之后,眼睛被簿书看昏了,心肝被金银遮迷了,那里还像穷秀才在灯窗下看得文字明白,遇了考试,不觉颠之倒之,也不管人死活。(明《包公案》)

例(3)中“死活不知”,语义偏向“死”。是并列还是偏移,有如下的鉴别方法:其一,语境协调。在带诅咒性的句子中,对受话人进行斥责,此时,多表意为“不知死”,此时“死活”为词;而在叙述性的语境中,则往往两种情况对举,如例(4),“不管人死活”,此时为短语。其二,扩展法。短语用法的“死活”,可扩展为“是死是活”,反之则不行。

第二,“死活2”凝固成词,表示“高低、胜负”的意思。例如:

(5)那怪道:“姓孙的,你且住了手。……你去,你去!待明早来,与你定个死活。”(明吴承恩《西游记》)

例(5)中“定个死活”,相似的动词还有“决个、拼个”等,都是表达,通过竞技,决出胜负。这一用法,是由并列短语用法,隐喻而来的,技艺高超,则活下来,若被人斩首,自然是技不如人。

第三,“死活3”表示“苦苦地”,是一种情状方式副词。例如:

(6)(杜氏)一头走起来系裙,一头怨怅道:“如此没用的老东西,也来厌世,死活缠人做什么?”(明《初刻拍案惊奇》)

同前面的用法不一样,表示情状方式用法的“死活”,在句法位置上发生重大的变化,用于谓语动词的前边,如例(6),“死活”紧跟动词“缠人”,作状语,起修饰作用。

第四,“死活4”表示“不管怎样、无论如何”的语气。例如:

(7)所以我彻底一想,与其装着假幌子糊弄下去,结果还是替老爷伤体面、害子孙,不如直截了当让我走路,好歹死活不干姓金的事……我觉得天良上倒安稳得多呢!(清《孽海花》)

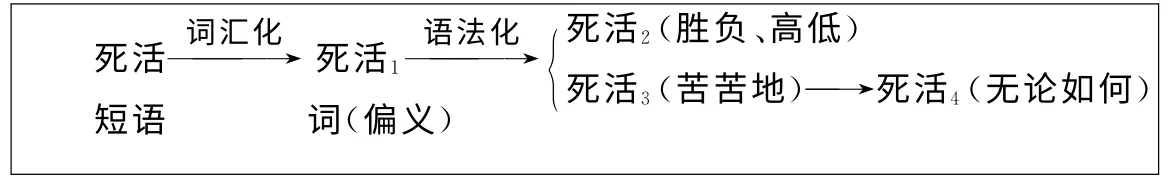

例(7)中的“死活”同“好歹”并列,为句子的状语部分,表达“无论如何”的决绝的语气。跟其他用法不一样,此时的“死活”后面紧跟的是述题部分。归纳起来,我们认为“死活”的语义演变,经历如下的历程:

“死活”和“好歹”在演变中的共性表现为:第一,有一个正反意义并存的阶段;第二,经历一个语义偏指阶段,可偏指其中的任意一方;第三,发展出“无论如何”,表达坚定的语气;第四,它们有些经历从空间到时间再到性质这么一个由具体到抽象的演变过程。如“好歹”有时间副词用法,从认知角度看,是概念结构的隐喻。

2.“反正”、“高低”、“横竖”

“反正”是表示条件虽然不同而结果不变[9]。先秦文献中“反”为“还,回归”义,“反正”本义为“由邪归正、还归正道”,为动宾结构短语。汉代以后,“反正”凝固成词,常以“拨乱反正”的形式出现。“反正”由“还归正道”义引申为“帝王复位”。此外,“反正”由“还归正道”引申出“指敌方的军队投到己方”义。大约在南北朝时期,开始出现表反义关系的“反”和“正”连用的情况。此时的“反正”为并列关系的词组,尚未凝固成词。反义复合词“反正”产生较晚,约在清代,凝固成词表“无论如何”。“使用语气副词改变疑问性质的语用功能主要是为了加强发话人的主观色彩……而假性疑问句的主要功能在于表达,是用问句的形式阐述发话人的主观看法。”[10]我们重点考察“横竖”和“高低”。

《现汉》“高低”条目下列了5个义项:①高低的程度。②高下。③深浅轻重。④无论如何。⑤到底;终究。“高低”最初以短语形式出现为“高和低”组合形成的并列短语。例如:

(8)既攀藤而挽葛,亦资伴而相提。穷羊肠之诘屈,极马岭之高低。(六朝《全梁文》)

例(8)写登山途中眺望之景,“高低”为“高处低处”的并列。唐以后,“高低”不仅可以表示空间关系,更多的是用来表达各种社会关系。例如:

(9)切缘诸班官班省使,不见品秩高低,兼未则例,难议施行。(唐《唐文拾遗》)

(10)若论肯卖,不诤价之高低;若死腰楔,方便直须下脱。(五代《敦煌变文集新书》)

例(9)、(10)中“品秩高低”、“价之高低”,分别指“官职大小”、“价格的高低”,是由空间义的“从下向上距离大/小;离地面远/近”的“高低”泛化而来。泛化的机制是隐喻,因其具有相似性。由物理空间的“上下距离”投射到另外一个空间,即“社会空间”,该空间中存在不同的社会地位差异,价值观差异等。

此后,出现了大量的“不知高低、不顾高低”等用法。表示不知好歹/好坏;不明就里,不晓内情;说话做事不知轻重等含义。这些意义,跟现代汉语中的用法比较接近,相当于《现汉》中的前3 个义项。这也表明,它们已经词汇化,例如:

(11)陈旺的老婆是个蠢货,那晓得什么委曲,不顾高低,一直的对主母说了。(元《元代话本选集·蒋兴哥重会珍珠衫》)

(12)太守心里道:“这妮子不知高低,轻意应承,岂知同父是个杀人不眨眼的汉子?况且手段挥霍,家中空虚,怎能了得这妮子终身?”(明《二刻拍案惊奇》)

例(11)中“不顾高低”是“不管好坏”;例(12)中“不知高低”则是“不知好歹”。它们共同的特点是,在句子中作宾语。

宋元之际出现了很多“高低不就”的用法,相当于“高不成,低不就”的短语用法,意思是高者无法获得,低者又不屑于将就,多形容谋求职业或在婚姻方面处于不上不下的两难境地。例如:

(13)因此高低不就,把女儿直捱到一十八岁,尚未许人。(元《元代话本选集》)

除此之外,还出现大量的“一决/较量/杀个/定个/见个/高低”等用法,犹言“胜败”。该用法对应于《现汉》中的第二个义项,也是凝固为词的用法。例如:

(14)话说通天教主至阵前,见老子、元始四人一至,大呼曰:“今日定要与你等见个高低,断不草率干休!”(明《封神演义》)

最后,“高低”产生了“不管怎样、无论如何”这样的语气副词用法。例如:

(15)你只说是那里见来,或是听见谁说,我好到那里刨着根子,就使一百千钱,我高低买一套与你。(《醒世姻缘传》)

再看“横竖”。《现汉》对“横竖”的解释:反正(表示肯定)。其实,跟“高低”一样,“横竖”最初是“跟地面平行或与地面垂直的方向”即“横”与“竖”组合成的并列短语。其最初的用法,是“横+竖”的两种状态并立。例如:

(16)良由一切言语,一切三昧,横竖深浅,隐显去来,是诸佛实相门。(南宋《五灯会元》)

例(16)中的“横竖深浅”与“隐显去来”对举,是本义用法。引申为“人体的姿势(站着为竖,睡着为横)”,例如:

(17)且说过迁初婚时,见浑家面貌美丽,妆奁富盛,真个日日住在家中,横竖成双,全不想到外边游荡。过善见儿子如此,甚是欢喜。(明《醒世恒言》)

例(17)“横竖成双”意思是行走或睡觉,是人体的两种姿势,站着为“竖”,睡着为“横”。

此外,“横竖”还有“无论是横还是竖”的意思,一般写作“恒是/恒述/恒属”等,“横竖”有“无论如何”之意[18]。用反义词复合而形成的表决定的副词还有“反正、左右、好歹、红黑”等,所以“横竖”可能是从“不论是横是竖”的意义而产生的词,但较早时候写成“恒是、恒述”,也说不定是从“常是……”之意引申来的。由这一用法,又引申出“不管怎样、无论如何”语气副词的用法。例如:

(18)忽听丁二爷道:“张开口!”早把一块衣襟塞住道:“小子,你在此等到天亮,横竖有人前来救你。”(清《七侠五义》)

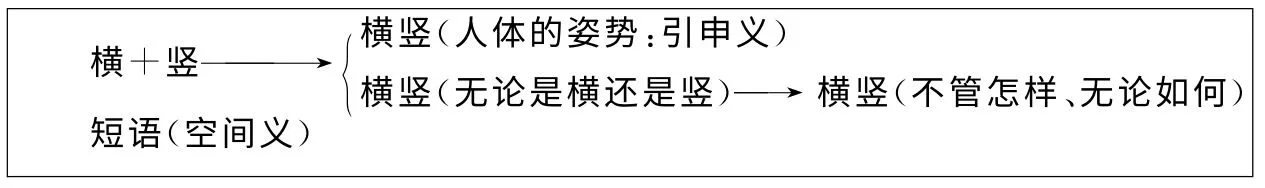

“横竖”的语义演变可表示为:

“横/竖、高/低”是空间上两个维度的代表,“横竖、高低”并列代表各个方位。在平面几何中,建立由横坐标和纵坐标构成的参照系,可表示任意不同方位。那么,综合看来“反正、死活、好歹、高低、横竖”等,都是由相反意义的两个语素构成。语义对立的两个语素,为什么能合成一个概念?我们认为一个很重要的原因是,它们有着共同的上位概念,即高于基本层次范畴的概念存在。如“横竖、高低、反正”,它们的上位概念为空间或方位;“死活、好歹”的上位概念为性质。一正一反可涵盖所有的空间方位,包括上下、左右、东西等,由此发展出“无论如何”的意义。“意义相反的形式之所以可以并列,是因为反义词必须具有相同的上位概念,其语义上的相反或相对是在同中确定的异”,“上位概念的相同是反义形式并列的语义根据。当并列的反义形式由于概括化而转指它们的上位概念时,并列短语就词化了”[11]。它们的共性表现为:第一,在历史上,有一个正义、反义并存的阶段;第二,语义上开始出现倾斜,有偏义的倾向(词汇化);第三,语义衍生、扩大或转移的阶段(语法化);第四,它们有些经历了一个从空间到时间再到性质的演变过程。

从认知角度看,从空间领域拓展到其他领域的过程是一个隐喻的过程,是以相似性为基础的不同认知域之间的语义投射。如“横竖、高低”在语义发展过程中,有表时间的用法。构成方式的象似性是它们产生语义隐喻的基础。人们认识事物总是从自身及自身的行为出发,引申到外界事物,再到空间、时间、性质等。Heine等学者将人类认识世界的认知域排列成一个由具体到抽象的等级[12]:人>物>事>空间>时间>性质。当句中动作的发生或者事物所具有的性质状态不因为任何条件而改变时,即“不管好还是歹、不管横还是竖”等概念时,它们就虚化成一种表示“无论如何、不管怎样”的语气副词[13]。归纳如下:

意义词语 朝代 好歹 死活 反正 高低 横竖先秦 由乱而治、由邪归正、还复本位两汉 拨乱反正魏晋南北朝1.指敌方的军队投到己方;2.反与正高和低唐宋 好的和不好的 死与活 帝王复位1.社会空间:地位尊卑、价格多少;2.或高或低横和竖元明清1.偏义:不测或死亡;2.时间副词(相当早晚);3.无论如何,不管怎样1.偏 义:偏 指死;2.胜 负、高下;3.情 状 方式副词,拼命;4.无论如何,不管怎样无论如何,不管怎样1.不知高低的用法(不识好歹等);2.高 低 不就;3.无论如何,不管怎样1.人体的姿势(站着或睡觉);2.无 论是横还是竖;3.无论如何,不管怎样

三、反义复合词的语篇功能

反义复合词具有语篇功能,它们既可进行半幅评注,也可进行全幅评注,有些甚至具备话语标记功能。有学者从语篇的角度[14]考察过“反正”的语篇衔接功能,有因果、条件、并列、解注、承接和转折功能。它常常出现在口语环境中。也有学者从语义和语用角度考察过“反正”[25],认为从语用上,表现交际者的心理语境,即交际者在运用“反正”句时,心理前提是两种情况有条件与结果的关系。“反正”的意义就是否定这种条件的作用,表示在什么条件下结果都不变。作为语气副词,“好歹”具有评注功能。例如:

(19)他好歹是一位科长啊!(梁晓声《激杀》)

(20)好歹我也是一位科长,而且是合资企业的!(梁晓声《激杀》)

例(19)是对述题部分进行主观评注,而例(20)则是对整个命题的主观评注。从系统功能语言学角度看,S=P+M,其P为命题(客观信息),M 为语气(主观信息),语气副词“好歹”,是命题外成分。我们以虚化的语气副词“好歹”为例,探讨其语篇衔接功能。

第一,总括与归纳。

(21)好歹,一个揭穿了假面具的人比一个隐藏在内部的奸细,危险性要小些。(凡尔纳《格兰特船长的女儿》)

(22)她看不出面前有什么光明,只觉得性命像更钉死了些;好歹,命是钉在了个不可知的地方。(老舍《也是三角》)

例(21)“好歹”语义的偏向,使得它可在权衡利弊的基础上进行归纳与总结“两害相权取其轻”,对前面的命题进行归纳“一个……危险性要小些”;例(22)则是“她”对命运的无常所做的归纳“命是钉在了个不可知的地方”。这种总括与归纳是源自“无论如何”这样的衍生义,使它具有周遍性,从而带有归总性。两例中的“好歹”可用“总之”替换。

第二,婉转与让步。

(23)其实,她本来应该想一想的,既然是侯先生另外看中了一个意中人……好歹你生下了一个女儿,不知天高地厚,硬是也要耍点大奶奶的威风,把侯大先生得罪了,能有你的好日子过吗?(林希《小的儿》)

我们知道反义复合词在语义发展过程中经历“偏义”阶段,它既可偏向“好”,也可偏向“歹”,这种偏向性,使得“好歹”在语篇中,可根据衔接的对象,进行主观认定,决定取舍。即在事态发展中,可往好的一面去想,也可往坏的一面去考虑,于是出现婉转与让步。例(23)“好歹你生下了一个女儿”,是把事态往好的一面去想,是得出“他不会往外开你”的重要理由,此处“好歹”与“毕竟”功能相当。

第三,并列与转折。

(24)常见“口福”、“牙祭”之类的词儿,只不见“鼻”字与什么好事有缘;好歹沾了点边的方而白的卫生罩,竟也称“口罩”而不叫“鼻罩”。(《读者》)

例(24)在语义发展历程中的“好歹”经历了一个并行不悖的阶段,该阶段的存在,是虚化的“好歹”表并列的前提,如前论述的“好也罢,歹也罢”即是这一阶段。在现代汉语中,它甚至还有“好好歹歹”的表达方式,同样为并列;另一方面,在决定“好歹”的取向时,有一个选择的过程,该过程的最终定位,使得“好歹”可表达递进。

第四,假设与虚拟。

(25)乔致庸今天去太原府乡试,一眨眼就是举人;好歹再熬熬,然后到京里应试,出门就是进士;中了进士,在下不但有资格做官,还有资格请大哥大嫂出面,到江家提亲。(朱秀海《乔家大院》)

“好歹”由“不管怎样、无论如何”的意义衍生出虚拟假设的用法,表达未然的事态。例(25)由“举人”而“进士”,都是尚未实现的事情,相当于“如果”。该意义是由“好也罢,歹也罢”衍生出来的,有利的情况和不利的情况都考虑到了,所有的情况都考虑在内,其他的情况更不在话下。

四、反义复合副词的认知解释

1.对立统一规律

在哲学发展的初期就有关于对立面的统一和斗争的思想。《易经》用阴阳两种力量的相互作用来解释事物的发展变化;《易传》则明确提出“一阴一阳之谓道”的说法;《老子》有“万物负阴而抱阳,冲气以为和”,认为阴阳之气为生命之本,人必须返归其无知无欲的本性,方能守住这生命之气而达到“长生久视”。后世的哲学家常用分合、两一、参两、相反相成等概念表达事物对立面既统一又斗争的思想。黑格尔以唯心主义的形式系统地阐述了对立统一规律,指出“一切事物本身都自在地是矛盾的”,“矛盾则是一切运动和生命力的根源”。马克思、恩格斯批判了黑格尔的唯心主义体系,吸取了他的辩证法思想,创立了唯物辩证法,也创立了对立统一规律的科学形态。其后,毛泽东在《矛盾论》中对对立统一规律进行了全面深刻的论述,并提出了一系列在具体工作中分析和解决矛盾的思想方法和工作方法。对立的双方经过一定的条件,可以进行转换。对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心。反义复合词体现了汉民族对立统一、整体认知的思维方式。以“横竖”为例:

(26)关小西说:“他们虽则逃去,四面都有埋伏,横竖逃不了的。我们先来搜寻富明这凶犯要紧。”邓龙、邓虎连称:“有理,有理!”(清《施公案》)

例(26)中“横竖”已经凝固成词,“横”与“竖”这两个原本表不同空间方位的概念,边界消失。此例中表达“无论是横也好,还是竖也好”和“无论如何”的意思,因为“四面都有埋伏”,这样无论从哪个方位,都没有办法逃出。“横”与“竖”一正一反,一实一虚,彼此映衬,反映了人们的认知心态:在矛盾中寻求辩证的统一,在对立的个体中寻求总体的和谐。人们在形式上追求全面、辩证的思维习惯。整体把握是汉民族认知世界的主要思维特征之一[15]。该方式即注重事物的相互联系,注重对立面的相辅相成,或者是辩证统一。整体把握、对立统一,即是中国古代哲学的重要思想之一,也体现在汉语的构词法中。因为语言是思维的工具,也是认知客观世界的工具。具体到“横竖”,作为一个概念,是思维和认知的结果。《道德经》中有“有无相生,难易相成,长短相倾,高下相盈……”等思想,强调万物都在对立统一中存在。对空间和事理的把握也不例外。这种思维方式对汉语也有影响,词汇学中常以反义关系为出发点组合语素,使汉语中产生了大量的反义合成词,用来表示种种矛盾统一的事物或现象,注重语素义的对立统一、相反相成。

2.概念合成理论与反义复合词的构成

认知语言学家Fauconnier认为概念合成是一种认知过程,是通过跨空间的部分映射到第三个空间,即反义复合词都是由两个语义相反或相对的形容词性语素构成,表面上是非常简单的形式,实际上有着很复杂的语义。该组合实际上是两个输入心理空间在环境信息和背景知识中建构一个心理空间网络,一个单词的合成主要是通过两个空间中的两种意思或音素构成的新概念。在不同的环境信息和背景知识的影响下,人们对合成的概念有不同的理解。四个空间包括:两个输入空间、一个类属空间和一个合成空间。类属空间是两个输入空间之间共有的相似的结构被投射到第三个空间,合成空间是源域或目标域部分地投射到合成空间。合成空间中的层创结构主要进行三种整合运作:组合、完善、扩展[16]。如“横竖”:

“横竖”在完成由表示空间概念向认知概念转换的过程中,隐喻作用其间。由最初的表达空间方位到最后表达事理,是两个不同域之间的投射。一般认为,要建立一个合理的整合空间,概念合成必须遵循以下优化原则:整合、拓扑、网络、解包和充分理由。如前所论,“高低、横竖”等概念合成的过程,在整合空间中,的确是一个整体,参与认知过程。只需要借助整合空间,理解者就能够重新建构输入空间、跨空间映射、类属空间以及所有整合网络之间的关系。

3.反义复合词的认知加工过程

我们认为,“横竖”类反义副词的形成过程,就是隐喻和转喻作用的过程。Lakoff等人突破了传统的“隐喻修辞观”,提出“隐喻的认知观”,认为“隐喻”具有普遍性、系统性和概念性。有三种不同的隐喻类型[27]:结构隐喻、方位隐喻和实体隐喻。“横竖”等反义复合词的构成,应该归入到方位隐喻。因为根据距离象似性(iconicity)原则,“表达相反、相对意义的并列项由于在概念域的距离比较远,相应地就在形式上保持较大的距离,因而不容易词汇化,只有当其在功能上发生了转类、在意义上转指包容对立的两极的上位概念之后,才会成为词”[17]。在“横竖、高低”等词的语义演变中,经历由空间>时间>性质的演变,具备隐喻的几个基本特征:语义冲突;隐喻涉及两个不同的范畴或认知域;隐喻包含认知域之间的映现;映现的基础是相似性[18]。它们都是由语义上相反的两个概念或语素,合成一个新的概念,语义上是相冲突的;“死活”原本属于两种不同的生存状态:生命存在、生命不存在,通过概念合成产生“不管怎样、无论如何”意义,实现不同目标域之间的投射。而这种映射,以相似性为基础:无论是死也好,还是活也好。

转喻是认知的基本特征之一。跟隐喻不同,转喻是用人们认知上的两种东西之间的关联,使一物转指另一物成为可能,常见的有用来源指称结果事物,用局部指称整体等方式。转喻具有如下特征[19]:邻近性、部分—整体观。人们常常采用某一事物易理解或易领悟的方面,来表示该事物的整体或该事物的其他部分或方面。认知心理学的激活扩散模型支持了认知上的转喻。在实验基础上提出了四条“脑激活定律”[20],其中:①未激活脑区在不接受输入信号时,保持其原来状态;激活脑区在不接受输入信号时,其激活水平随时间衰减;②输入信号使脑区激活,脑区激活水平随输入信号强度的增大而提高。因此,在同一矩阵域内,转喻就是利用易感知、易理解、凸显的源域激活目标域,转喻行为是典型的扩散激活模式,通过语义相近或功能相近来激活与之相关联的结点。这样看来,反义复合词“高低、横竖、反正”等,在认知过程中,也包含着转喻。对空间的把握,相对于对性质的把握要难,而空间中的两级,在概念的识解中,都是处于凸显的位置,“横竖”用横向、纵向两级,可以表达对所有方位的表达或识解,这符合部分—整体的特征。从“无论是横也好,还是竖也好”到“无论如何、不管怎样”的投射,符合临近性的特征。

(注:本文系教育部人文社科基金项目[08JC740016]“揣测类语气副词的认知研究”以及华中师范大学语言与语言教育研究中心“211工程”三期重点学科建设项目“中华文化繁荣发展中的汉语学科创新”子课题系列论文之一)

注释:

[1]胡正武:《词义中和现象初探》,《台州师专学报》1990年第2期,第37页。

[2]范新干:《汉语复合词的词义构成》,《华中师范大学学报》1993年专辑,第113~117页。兰玉英:《反义连文词语研究》,《内江师专学报》1998年第3期,第14~19页。郭奕晶:《反义相成词探究》,山东师范大学,2000年硕士学位论文,第18页。齐红飞:《现代汉语反义合成词研究》,河北师范大学,2004年硕士学位论文,第3 页。曾丹:《反义复合词的形成演变的认知研究》,浙江大学,2007年博士学位论文,第3页。

[3]谭达人:《略论反义相成词》,《语文研究》1989年第1期,第27~33页。陈晓燕:《现代汉语词汇中反义语素并行构词现象说略》,《盐城工学院学报》(社会科学版)2004年第1期,第56~60页。吴建勇:《反义语素构词的结构和语义考察》,《现代语文》(语言研究版)2006年第5期,第37~38页。

[4]方一新、曾丹:《反义复合词“好歹”的语法化及主观化》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)2007年第1期,第64~71页。

[5]戴惠本:《对立词的构成及其它》,《逻辑与语言学习》1993年第1期,第33页。

[6]陈伟武:《论先秦反义复合词的产生及其偏义现象》,《古汉语研究》1989年第1期,第47~52页。魏达纯:《〈颜氏家训〉中反义语素并列双音词研究》,《东北师大学报》(哲学社会科学版)1998年第1期,第75~79页。

[7]张谊生:《现代汉语副词探索》,上海:学林出版社,2004年,第114页。

[8]太田辰夫:《中国语历史文法》,蒋绍愚、徐昌华译,北京:北京大学出版社,1987年,第268页。

[9]李宏:《副词“反正”的语义语用分析》,《语言教学与研究》1999年第4 期,第118~127页。

[10]段业辉:《语气副词的分布及语用功能》,《汉语学习》1995年第4期,第18~21页。

[11]董秀芳:《论句法结构的词汇化》,《语言研究》2002年第3期,第110页。

[12]赵艳芳:《认知语言学概论》,上海:上海外语教育出版社,2001年,第163页。

[13]雷冬平:《近代汉语常用双音虚词演变研究及认知分析》,上海:中国社会科学出版社,2008年,第101页。

[14]宗守云、高晓霞:《“反正”的语篇功能》,《张家口师专学报》1999年第1期,第123页。

[15]李宏:《副词“反正”的语义语用功能》,《语言教学与研究》1999年第4 期,第118~127页。

[16]G.Fauconier,MentalSpaces:AspectsofMeaningConstructioninNatural Language.Cambridge:Cambridge University Press.1994.pp.179-183.

[17]G.Lakoff,& M.Johnson,MetaphorsWeLiveby.Chicago,IL:University of Chicago Press,1980.pp.3-32.

[18]张辉、杨波:《隐喻和转喻的区分:研究现状和分歧》,《外国语文》2009年第1 期,第17页。

[19]刘国辉:《汉语空间方位词“上”的认知语义构式体系》2008年第2期,第13~17页。

[20]唐孝威:《脑激活定律》,《应用心理学》2000年第1期,第78页。