东平湖水域浮游植物群落组成与生物量研究

2011-11-22王志忠巩俊霞陈述江陈金萍王钦东段登选山东省淡水水产研究所山东济南250117

王志忠,巩俊霞,陈述江,孙 栋,陈金萍,王钦东,段登选 (山东省淡水水产研究所,山东 济南 250117)

东平湖水域浮游植物群落组成与生物量研究

王志忠,巩俊霞,陈述江,孙 栋,陈金萍,王钦东,段登选 (山东省淡水水产研究所,山东 济南 250117)

研究了2006~2007年东平湖水域浮游植物群落组成、生物量和生物多样性及变化。结果表明: 东平湖共检出浮游植物8门142种。其中绿藻种类最多,64种,占浮游植物总种数的45.07%;其次为蓝藻门、硅藻门和裸藻门,分别为27种、26种和10种,占19.01%、18.31%和7.04%;甲藻门、黄藻门、隐藻门和金藻门相对较少,分别为6种、4种、3种和2种,占4.23%、2.82%、2.11%和1.41%。浮游植物栖息密度和生物量变化范围分别为(0.10~13.84)×107ind./L和0.45~ 37.23mg/L。东平湖浮游植物多样性指数和均匀度指数变化范围分别为0.41~3.92和0.11~0.87,多样性和均匀度均较好,表明东平湖水域浮游植物群落结构处于较完整和稳定的状态。

浮游植物;群落组成;生物量;东平湖

东平湖是我国南水北调东线工程的重要蓄水水库与通道,也是山东省第二大淡水湖及重要渔业水域。近年来,随着经济和社会的快速发展,东平湖富营养化呈加重趋势,直接影响到我国南水北调东线工程的实施和当地社会经济的可持续发展。浮游生物作为湖泊水域中鱼、虾、贝等渔业生物的主要饵料来源,也是水域生产力的重要指标,因此对东平湖浮游植物群落组成、生物量和多样性及变化的研究,将为东平湖生态循环良性管理,以及渔业生态修复行动的实施提供理论依据和技术指导。

1 材料与方法

1.1采样点布设

为准确、客观地反映东平湖水域浮游植物的状况,以研究东平湖水域浮游植物群落组成、生物量及其多样性,选择了5个代表性强的采样点,分别记为1#、2#、3#、4#和5#。采样点布设情况详见图1。

1.2调查时间与方法

分别于2006年5月16日、8月8日和11月9日,以及2007年3月29日、5月24日、8月9日和10月26日,共计对东平湖浮游植物进行了7次调查采样。

采样方法按照文献[1]的要求进行,浮游植物分类鉴别和生物量计算按照文献[1~3]的方法。

1.3浮游植物多样性分析

为避免单一物种多样性指数造成的计算偏差,采用Margalef种类丰富度指数(D)[4]、Shannon-Wiener多样性指数(H′)[5]和Pielou均匀度指数(J′)[6]等3项指数,对东平湖水域浮游植物多样性进行分析。其计算公式如下:

Margalef丰富度指数:D=(S-1)/log2N。

Pielou均匀度指数:J′=H′/log2S。

式中,N为个体总数;Pi为种i的个体数占总个体数的比例;S为总种数。

1.4多样性阈值分级评价

浮游植物多样性分级评价,按照陈清潮等[7]提出的生物多样性阈值评价标准进行,详见表1。

表1 生物多样性阈值的分级评价标准

2 结果与分析

2.1浮游植物群落组成

图2 东平湖水域各门浮游植物组成

根据调查结果,共鉴定出浮游植物142种,隶属于8门、85属。其中:绿藻门种类最多,为37属64种;其次是蓝藻门、硅藻门和裸藻门,分别为18属27种、15属26种和4属10种;甲藻门、黄藻门、隐藻门和金藻门相对较少,分别为4属6种、2属4种、3属3种和2属2种。浮游植物的主要优势种群为蓝藻门、绿藻门、硅藻门和隐藻门,其他门类占的比例均较少(图2)。

2.2浮游植物的水平分布

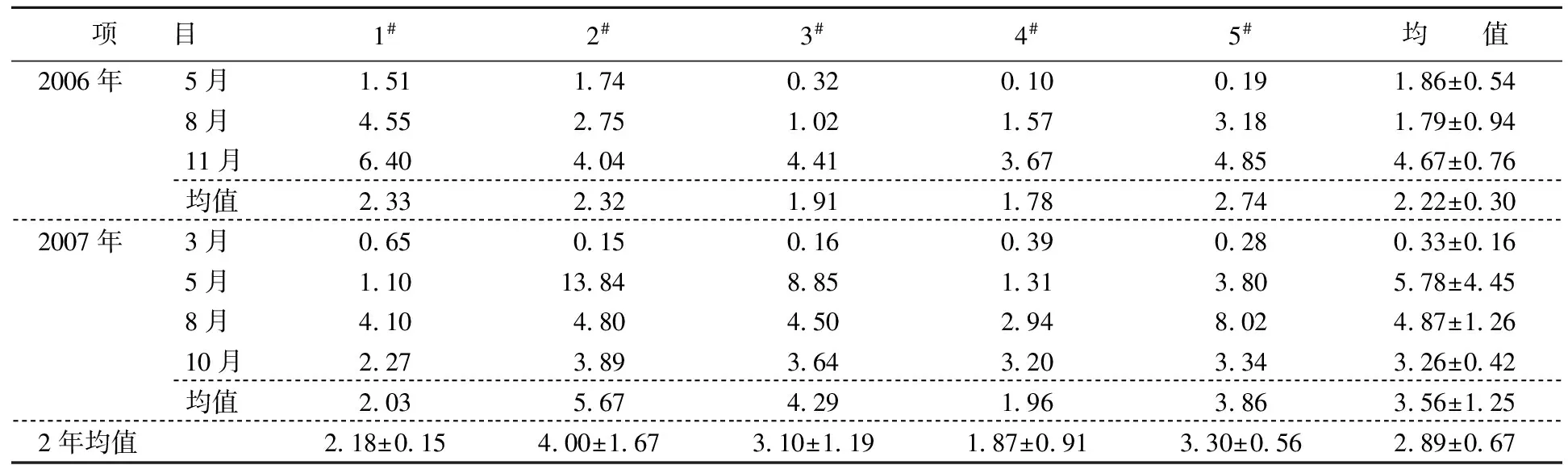

东平湖水域浮游植物年平均栖息密度为(2.89±0.67)×107ind./L。各采样点栖息密度从高到低依次为2#gt;5#gt;3#gt;1#gt;4#。其中,2006年栖息密度以5#最大,其次为1#和2#、3#和4#;2007年栖息密度以2#最大,其次为3#、5#和1#,4#最小(表2)。可见2年调查结果均以4#栖息密度最小。

表2 东平湖水域浮游植物栖息密度 107ind./L

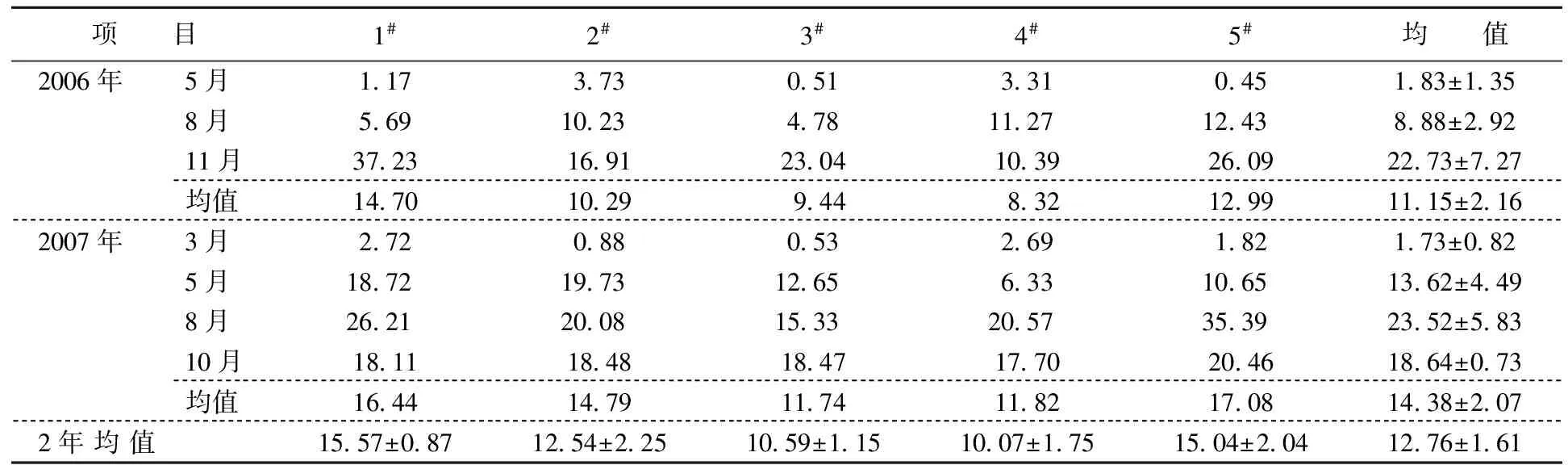

东平湖水域浮游植物年平均生物量为(12.76±1.61)mg/L。各采样点生物量从高到低依次为1#gt;5#gt;2#gt;3#gt;4#。其中,2006年以1#最高,其次为5#和2#,3#和4#相对较低;2007年则以5#最高,其次为1#和2#,4#和3#相对较低(表3)。这一结果表明,1#、5#和2#浮游植物生物量较高,3#和4#相对较低。

表3 东平湖水域浮游植物生物量 mg/L

同一年度内,各采样点浮游植物栖息密度和生物量的变化规律不尽相同,可能主要由各采样点优势种类及其所占比例的不同所致。

2.3浮游植物的年度变化

浮游植物的栖息密度和生物量均逐渐增加,分别由2006年的(2.22±0.30)×107ind./L和(11.15±2.16) mg/L上升至2007年的(3.56±1.25)×107ind./L和(14.38±2.07)mg/L(表2、表3),分别增加了60.56%和28.94%。2007年5月和8月的栖息密度和生物量均较2006年显著增加,分别增加了30.11倍和6.42倍、1.71倍和1.65倍。

优势种群中,蓝藻门所占比例有所下降,而硅藻门则有所上升。蓝藻门的栖息密度和生物量所占比例分别由2006年的74.97%和19.52%,下降到2007年的65.46%和18.19%;硅藻门则由2006年的9.04%和36.67%,上升至2007年的13.13%和43.30%。

2.4浮游植物的季节变化

2.4.1 2006年季节变化

由表2、表3可看出,浮游植物栖息密度和生物量的变化规律相同,均表现为明显升高的趋势。栖息密度由5月的(0.19 ±0.05)×107ind./L上升至8月的(1.79±0.94)×107ind./L和11月的(4.67±0.76)×107ind./L。生物量由5月的(1.83±1.35) mg/L上升至8月的(8.88±2.92 )mg/L和11月的(22.73±7.27) mg/L。

各采样点浮游植物栖息密度均升高。5月至8月升幅较大,5#升幅达1566.45%,4#、2#、3#和1#分别升高1519.05%、1478.60%、221.25%和201.43%;8月至11月升幅相对较小,最大升幅为1#,达1306.29%,其次为3#和4#分别升高333.70%和133.90%,5#和2#增幅相对较低,分别为52.59%和46.82 %。

各采样点浮游植物生物量,5月至8月逐渐增加,以5#增幅最大,达2662.22%,3#、1#、4#和2#,分别增加837.25%、386.32%、240.48%和174.26%;8月至11月,生物量增幅最大为1#,达554.31%;3#、5#和2#分别增加382.01%、109.90%和65.30%,而4#生物量却降低了7.81%。这一结果可能与各采样点的水质营养状况、浮游植物的优势种类及栖息密度等不同有关。

蓝藻门栖息密度一直较高,且呈逐渐上升趋势;绿藻门和隐藻门栖息密度均为5月最多、8月最少;而硅藻门则是5月最少、8月最多。蓝藻门生物量降低,而硅藻门和绿藻门则增加。

2.4.2 2007年季节变化

由表2、表3可看出,浮游植物栖息密度高峰出现在5月,最低是3月,5月较3月升高了16.72倍。5月以后其栖息密度逐渐减少,8月和10月分别比5月减少了15.78%和43.52%,10月比8月减少了32.94%。生物量则以8月最高,其次是10月和5月,3月最低;8月较3月和5月分别提高了12.60倍和72.69%,10月较8月降低26.18%,5月较3月提高6.87倍。

3月至5月各采样点浮游植物栖息密度均升高,升幅从高到低依次为2#gt;3#gt;5#gt;4#gt;1#。5月至8月,1#、4#和5#栖息密度升高,而2#和3#则降低。8月至10月,除4#栖息密度上升外,其他采样点均下降。

各采样点3月至5月浮游植物生物量均增加;增幅从高到低依次为3#gt;2#gt;1#gt;5#gt;4#。5月至8月生物量均增加;增幅以次为5#gt;4#gt;1#gt;3#gt;2#。8月至10月,除3#生物量增加外,其他采样点均降低。

蓝藻门栖息密度一直较高,以5月最多,3月最少;绿藻门、硅藻门均是3月最多,5月最少;而隐藻门则是3月最多,8月最少。蓝藻门生物量3月最低,8月达到最高峰,然后又逐渐降低; 3月、5月绿藻门生物量较高,8月和10月明显降低;3月、8月和10硅藻门生物量均较高,以10月最高,5月最低;隐藻门生物量逐渐降低。

2.5浮游植物的垂直变化

2007年5月和8月浮游植物栖息密度垂直变化表现出不同的变化规律,5月表层栖息密度较下层增加13.55%;而8月表层栖息密度较下层降低17.39%。

5月和8月浮游植物生物量,均是表层高于下层。5月生物量与栖息密度垂直变化规律相同,表层生物量较下层提高3.12%;而8月则与栖息密度垂直变化规律相反,表层较下层提高4.11%。

5月各采样点浮游植物栖息密度,除1#表层低于下层外,其他各采样点均是表层高于下层(图3)。浮游植物生物量则表现为,1#和4#表层低于下层,2#、3#和5#则表层高于下层(图4)。

图3 5月各采样点浮游植物栖息密度垂直变化成 图4 5月各采样点浮游植物生物量垂直变化

8月各采样点浮游植物栖息密度的垂直变化均为表层低于下层,1#变幅最大达66.29%,其他则为2#gt;3#gt;4#gt;5#,5#变幅最小为1.83%(图5)。各采样点生物量的垂直变化(图6),1#、4#和5#均是表层高于下层,其升幅分别为22.80%、6.34%和2.48%;而 2#和3#则均为表层低于下层,其降幅分别为2.85%和15.45%。

图5 8月各采样点浮游植物栖息密度垂直变化 图6 8月各采样点浮游植物生物量垂直变化

2.6浮游植物多样性及其评价

东平湖浮游植物种类丰富度指数极值范围为0.99~4.14(表4);最低值出现在2007年5月的3#,最高值在2007年10月的1#。2007年浮游植物种类丰富度指数自3月至5月逐渐降低,5月达最低值,之后(8月和10月)逐渐升高;2006年则逐月升高。

浮游植物多样性指数变化范围为0.41~3.92(表4);最低值出现在2007年5月的3#,最高值在2006年8月的1#。2007年多样性指数变化趋势是3月(2.84)最高,5月最低(1.55),5月以后又逐渐升高,8月和10月分别升至2.46和2.60;而2006年则为5月至8月逐渐升高,以后逐渐降低;由5月的2.27升至8月的2.43,11月又降至2.38。

浮游植物均匀度指数范围为0.11~0.87(表4);最低值出现在2007年5月的2#,最高值为2006年5月的1#。2007年3月均匀度指数最高,5月降至最低,之后(8月和10月)逐渐升高;2006年则呈逐渐降低趋势。

表4 东平湖浮游植物多样性指数

浮游植物多样性指数是其群落多样性的指标值,均匀度是实际多样性指数与理论上最大多样性指数的比值,是一个相对值。现常以多样性指数小于l、均匀度小于0.3作为多样性较差的标准进行综合评价[8]。本研究中,东平湖浮游植物多样性指数均在1.55~2.84之间,大于1;均匀度指数的均在0.36~0.77间,大于0.3。表明东平湖浮游植物生物多样性和均匀度均较好,浮游植物群落结构处于较完整和稳定的状态。

根据东平湖不同采样时间浮游植物多样性阈值及其评价标准(表1)可知,东平湖浮游植物多样性属于Ⅲ级(较好)的调查次数有2次(2006年5月和2007年3月),占总次数的28.57%;属于Ⅱ级(一般)的有4次(2006年8月、2006年11月、2007年8月和2007年10月),占57.14%;属于Ⅰ级(差)的有1次(2007年5月),仅占14.29%(表4)。

2.7富营养化状况

根据何志辉等[9]对中国湖泊和水库的营养分类,东平湖在2006年的5月(生物量为0.49 ~3.65 mg/L)及2007年的3月(生物量为0.53 ~2.72 mg/L)为中度营养类型,其他调查月份均为富营养类型,因此东平湖水域为中度营养水体-富营养水体。

3 小结

本调查结果表明,东平湖水域浮游植物栖息密度范围为(0.10~13.84)×107ind./L,年均值2.89×107ind./L;生物量变化范围为0.45~37.23mg/L,年均值为12.76mg/L。较1980年[10]东平湖水域浮游植物平均栖息密度(2.40×106ind./L)和生物量(2.27mg/L)分别提高了11.04倍和4.62倍。1980年的调查结果[10]表明,东平湖浮游植物栖息密度以3月最多,其次为5月、7月和9月,11月最少。本调查中,2006年的浮游植物栖息密度和生物量最高值均出现在11月,而2007年则分别出现在5月和8月,3月栖息密度和生物量均最低。这可能与2006年11月水体中磷酸盐和总磷含量均明显高于5月和8月,以及2007年3月水体中磷酸盐和总磷含量不足(均未检出,lt;0.01 mg/L)有关。

本研究结果浮游植物平均密度高于淀山湖(4.01×106ind./L)[11]、武汉南湖(2.489×106ind./L)[12]和洪湖((2.00~284)×105ind./L)[13];但其高限值,明显高于太湖五里湖浮游植物数量和生物量(分别为(320.4~3 390.6)×104ind./L和0.627~2.025ind./L)[14]和白洋淀浮游植物密度((55.5~1704.8)×104ind./L)[15]。其原因可能主要是由各自的研究区域、研究时间和调查次数等差异所致,尚需进一步研究探讨。

[1]章宗涉, 黄祥飞.淡水浮游生物研究方法[M].北京: 科学出版社, 1991.

[2]韩茂森, 束蕴芳.中国淡水生物图谱[M].北京: 科学出版社, 1995.

[3]胡鸿钧, 魏印心, 李荛英,等.中国淡水藻类[M].上海: 上海科学技术出版社, 1980.

[4] Margale F R.Perspective In Ecological Theory[M].Chicago:University of Chicago Press,1968.

[5]Shannon C E,Weaver W.The mathematical Theory of Communication[M] .Urbana IL:University of Illinois Press,1949.

[6]Pielou E C.Ecological Diversity[M].New York :Wiley Inters,1975.

[7]陈清潮, 黄良民, 尹建强,等.南沙群岛海区浮游动物多样性研究[A].中国科学院南沙综合科学考察队.南沙群岛及其邻近海区海洋生物多样性研究I[C].北京: 海洋出版社, 1994: 42-50.

[8]马建新, 郑振虎, 李云平,等.莱州湾浮游植物分布特征[J].海洋湖沼通报, 2002, (4): 64-67.

[9]何志辉.中国湖泊和水库的营养分类[J].大连水产学院学报, 1987, (1): 1-10.

[10]黄河水系渔业资源调查协作组.黄河水系渔业资源[M].沈阳:辽宁科学技术出版社, 1986.

[11]杨 虹, 益 嫔, 薄芳芳,等.淀山湖浮游植物群落时空分布动态初步研究[J].华东师范大学学报(自然科学版), 2010, (6): 54-63.

[12]刘 红, 马徐发, 熊邦喜.武汉南湖的浮游植物[J].淡水渔业, 2006,36(1): 32-35.

[13]邓建明, 蔡永久, 陈宇炜,等.洪湖浮游植物群落结构及其与环境因子的关系[J].湖泊科学, 2010, 22(1): 70-78.

[14]陈家长, 孟顺龙, 尤 洋,等.太湖五里湖浮游植物群落结构特征分析[J].生态环境学报, 2009, 18(4): 1358-1367.

[15]沈会涛,刘存歧.白洋淀浮游植物群落及其与环境因子的典范对应分析[J].湖泊科学, 2008, 20(1): 773- 779.

10.3969/j.issn.1673-1409.2011.05.117

S932.7

A

1673-1409(2011)05-0235-06

2011-03-10

山东省海洋与渔业厅资助项目。

王志忠,男,高级工程师,现主要从事渔业生态与水产养殖研究。