中国老年人宜居城市评价指标体系探讨

2011-11-21戴俊骋周尚意赵宝华北京师范大学地理学与遥感科学学院北京00875

戴俊骋 周尚意 赵宝华 刘 昕 (北京师范大学地理学与遥感科学学院,北京 00875)

中国老年人宜居城市评价指标体系探讨

戴俊骋 周尚意 赵宝华1刘 昕1(北京师范大学地理学与遥感科学学院,北京 100875)

目的 在老年人生理和心理特征基础上,全面系统地建立一个涵盖老年人生活软硬环境要素的指标体系,积极应对老龄化态势,为老年人宜居城市建设提供指导方向。方法 利用文献分析、访谈调查和专家咨询法构建指标框架和指标库,并利用主成分分析、相关分析等统计方法进行指标的筛选,最后借助矩阵关联法和专家打分法确定指标权重。结果 构建了中国老年人宜居指标体系,整个指标体系分为老年人宜居环境公共指标和专项指标两大块内容,共8个二级指标,33个三级指标。结论 本指标体系具有科学性、前瞻性和可行性三大特征,能够为中国各个城市进行老年人宜居城市建设提供重要参考。

宜居城市;老年人;指标体系

人口老龄化是世界上许多国家面临的人口问题。在2000年底世界老年人口已经达到5.9亿人,预计2050年将达到11.21亿人,占全球总人口的13.7%。可以说,全球正逐步进入一个老龄化的时代。从历次人口普查的年龄结构变动状况来看,我国的人口结构也日益呈现老龄化的发展趋势。根据中国第五次人口普查结果表明,我国60岁以上老年人口在总人口当中所占比重已经达到10.2%,基本进入了老龄化社会。人口老龄化的到来,给国家经济、社会、政治、文化等各个层面带来巨大的挑战。同时,中国城市化水平在21世纪还将继续迅速发展,这意味着中国城市将成为老年人口的主要居住地。如何按照老年人的生理、心理和社会特征来规划和设计良好的城市宜居环境,如何在城市的规划、建设、政策与管理方面为老年人的日常生活提供方便,建设老年人宜居的城市生活环境,既是中国未来城镇建设与管理方面一个巨大的挑战,也是老年人社会生活的一个重要方面。

本文通过梳理与老年人宜居环境相关的指标体系研究,确立一套相对科学、实用的老年人宜居指标评价体系与方法,旨在总体位次提供了解和评估各级地方政府在全国老年人宜居环境建设的具体框架,并对各个不同类型的城市提供有差别的老年人宜居城镇的建设、评比指标参照,从而为各个城市查找自己与同类城市在老年人宜居环境建设方面的差距提供参照。

1 资料与方法

1.1 资料来源

1.1.1 统计资料 调查了包括《中国城市统计年鉴》、《中国民政统计年鉴》、《中国城市年鉴》、《中国环境年鉴》、《中国区域经济统计年鉴》、《中国城市建设统计年鉴》、《中国旅游统计年鉴》、《中国卫生统计年鉴》在内的各种全国性统计年鉴。

1.1.2 调研数据 选择了经济发展程度为发达水平的江苏省江阴市、中等发达水平的云南省安宁市和相对欠发达的湖北省赤壁市以及少数民族边疆地区云南省景洪市进行实地调研,实地调研对象选择具有针对性。

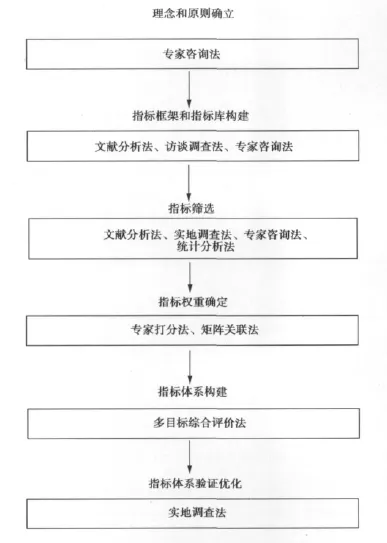

1.2 步骤与方法 整个研究划分为六个阶段。第一阶段,理念和原则的确立;第二阶段,通过前期调研,构建整个指标体系的逻辑架构,并得到可供挑选余地大的老年人宜居环境指标库;第三阶段,筛选并确定出应用的指标;第四阶段,确定权重;第五阶段,进行指标体系的优化;第六阶段,制定相应的指标体系评价说明和评价方法,正式将老年人宜居指标体系向社会发布,在获取公众对指标体系评价的同时,通过评价实践进行指标体系检验。见图1。

图1 项目指标体系构建步骤和方法图

1.2.1 理念和原则

1.2.1.1 理念 第一,立足中国国情。中国不同地域自然带、不同经济发展水平、不同规模的城市之间的差距很大,针对不同类型的城镇确定不同类型的老年人宜居指标是必需的。第二,坚持人本主义。人本主义的理念在宜居城市指标中体现为以人为本的城市宜居建设。而本研究所提倡的人本主义理念还强调了不同城镇的当地人对老年人宜居指标的地方文化理解。第三,实现多目标最优。因为本研究坚持的是城镇整体性环境的最优,“尺长寸短”的指标间互补,这样才能保证各类城市均有建设老年人宜居城市的努力目标。

1.2.1.2 原则 除构建指标体系所需的科学性、客观性、数据可获取性、可操作性等基本原则外,本研究的指标还提出了以下四项原则。这四项中的前三项原则也是对指标体系构建理念的呼应。①全体人群与老年人群宜居指标协同原则。宜居城市指标是针对城市全体人群的。老年人作为城市人群中的一部分,他们对于城市软硬件环境既有其特殊的要求,也有与其他人群一致的要求。本研究要将两者进行有机的结合。②不同尺度城市宜居指标差别性原则。不同尺度的城市在城市功能上有区别,镇级聚落以居住功能为主,工矿城市以经济功能为主,超大城市具有综合功能。城市功能不同,人口结构、财政来源、公共设施等级都不同,因此本指标体系研究拟为不同尺度城市提供可比较的指标体系平台。例如老年人宜居小城市、青年人宜居大城市等。同时结合老龄委办公室在全国推动的老年人“宜居社区”指标,评价老年人宜居城市。③普惠性与特惠性相结合的原则。本指标体系将老年人“普惠制和特惠制相结合”作为基本原则。在指标中如“城镇老年人津贴制”、“老年人活动中心建设情况”等指标都强调这种对老年人的普惠制。而同时对于失能老年人、低保老年人等老年人特殊群体在“低保老年人救助标准”和“政府对失能老年人的护理补贴”等指标中得到了体现。④多目标评价最优原则。本指标体系将包括多个指标结构模块,这些模块将满足生活环境质量提高目标、社会稳定目标等,如果只用简单的评分加和,则可能出现某个模块得分很高,而其他模块的缺陷被掩盖的情况。因此本研究将以一个多目标最优的计算方法,保证多目标的相对最优。

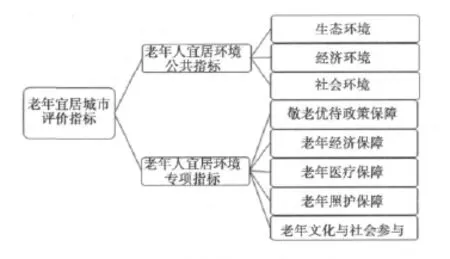

1.2.2 指标体系框架 本研究设计的指标体系逻辑架构基础是“代际公平”和“代内公平”。“代际公平”即突出老年年龄组与劳动年龄组、少儿年龄组三代之间对城市居住环境享有平等的权利,宜居城市不能仅满足老年人需求,而剥夺其他两组人群的享用权利;同时不能因为满足老年人群的便捷和舒适需要,限制了其他人群的体验和感受。见图2。

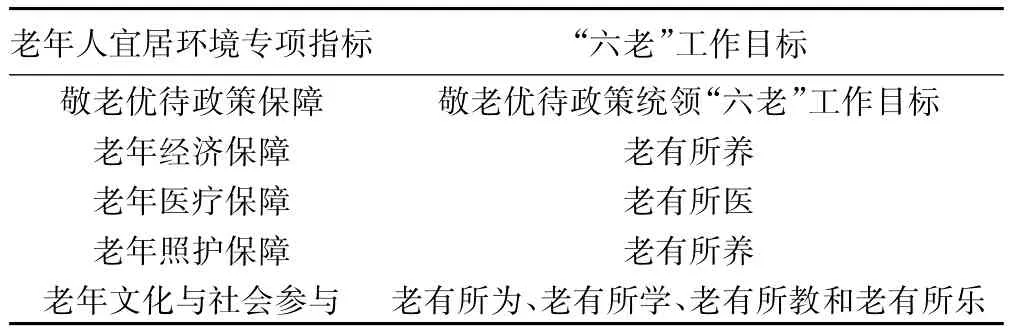

在确定了一级指标的基础上,本研究首先设计了老年人公共环境的指标,并主要从生态环境、经济环境和社会环境三方面考虑“老年人宜居环境公共指标”。老年人宜居环境专项指标中的二级指标框架则分别对应了全国老龄委办公室制定的“老有所养”、“老有所医”、“老有所为”、“老有所学”、“老有所教”和“老有所乐”的“六老”工作目标。见表1。

表1 专项指标与“六老”工作目标对应表

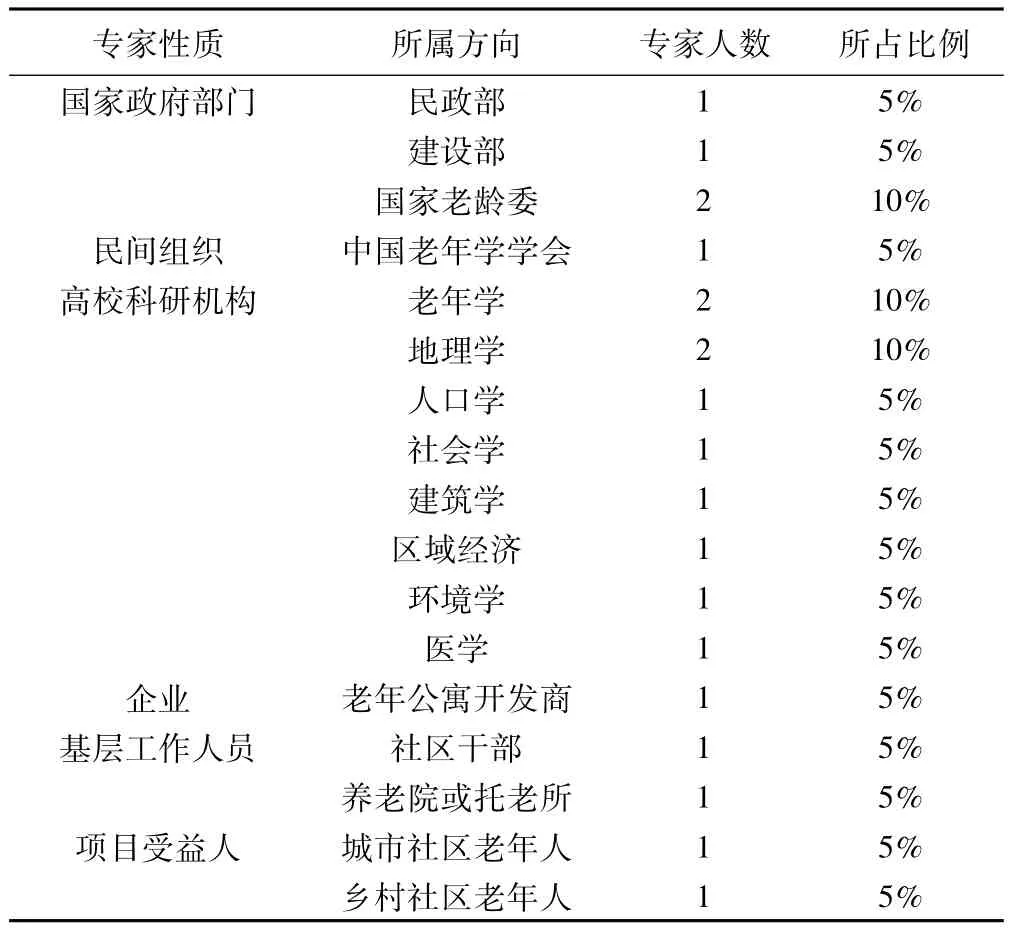

1.2.3 指标权重确定 本研究采用矩阵关联法和专家打分法相结合的方法来确定权重。为了保证权重确定过程能够相对公正客观,参加指标矩阵逐对比较和打分的专家应是具有十年以上相关工作或科技研究经验的、有一定的成就和学术代表性的相关专家。既应包括专业干部还应包括管理干部。因此,在专家选择的时候涵盖了国家政府部门、高校科研部门和民间智库。同时,为了确保专家能从不同的学科背景对指标体系权重进行考虑,本研究选择了来自老年学、地理学、人口学、社会学、建筑学、区域经济、环境学和医学等不同学科的专家。此外,还选择了老年公寓的开发商作为企业的代表,并看重基层工作人员的经验,从社区和养老所各选择一名工作人员作为权重确定的专家。由于老年人是本指标体系的最终受益人,因此在北京市城区和乡村社区各选择一位知识程度较高的老人作为权重打分专家,从而有助于直接了解最基层、最直接的老年人宜居环境需求,以满足专家结构的综合性和全面性。见表2。

图2 指标体系逻辑框架图

表2 专家构成表

2 结果

2.1 指标体系结果 通过上面的步骤,结合《宜居城市科学评价标准》,对应《全球老年人友好型城市指南》中涉及的8个方面,设立了老年人宜居公共环境和老年人宜居专门性环境两个子系统,并筛选出彼此独立的33个评价指标,构建了适合中国国情的《中国老年人宜居城市指标体系》。见表3。

以本院2017年1月到2018年1月收治的78例胸外科患者为研究对象,将所有胸外科患者按照随机数字表随机常规组与实验组,每组39例,所有患者均行右上肺切除术,排除肺部感染、肺心病、胸廓畸形、有胸部手术史的患者。78例胸外科患者在年龄、性别等一般资料方面均无明显差异,不具有统计学意义(p>0.05)。

表3 最终确定的指标体系

2.2 指标体系特征 整个指标体系具备科学性、前瞻性和可行性三个特点。①科学性:第一,采用了成熟的指标体系建构方法。第二,对不同经济发展水平、不同行政级别的城市制定了不同的指标标准值,从而避免有些指标体系采用“一刀切”办法造成的逻辑缺陷。第三,指标体系既包括客观指标,也包括了主观满意度指标和引领指标,从而避免了科学主义研究的非人文化弊端。②前瞻性:第一,本研究在城市分类中考虑到了2020年全面进入小康社会的政府目标。第二,本指标体系中若干指标覆盖了城市市域范围的乡村地区,从而适应了快速城市化过程中的中国城市实行市域管理的国情。③可行性:第一,具有面对基层管理者的简约的自评操作步骤。第二,具有多个典型城市的实地测评经验作为可行性验证。

2.3 指标分析说明

2.3.1 老年人宜居环境公共指标 在城市公共环境方面,老年人与一般人的要求基本差异不大,只是程度上略有差异,尤其需要考虑老年人的生理特征。老年人的生理状况比较脆弱,舒适宜人的城市生态环境可以降低其患病率。也就是说生态环境越好的城市,对老年人而言,生活越舒适,生活质量越高。因此本研究坚持在评价指标上增加老年人对城市公共环境的主观评价指标。除了公共环境之外,老年人的生活特征还必然对城市的经济、社会、文化环境方面提出更高的要求。进一步细化,在生态安全环境方面涉及到的宜居城市指标往往有建成区绿化覆盖率、废物处理率、空气污染指数、年均温度等;在经济环境方面涉及的宜居城市指标通常有城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入、恩格尔系数等;在社会环境方面涉及到的宜居城市指标有城镇化率、城乡居民收入比等。“老年人宜居环境公共指标”评价体系需首先确定上述各个方面的指标以保证城市对所有人群具备一定的宜居性,然后再进一步建立符合老年人群体要求的专项指标。

2.3.2 老年人宜居环境专项指标 在本研究的“老年人宜居环境公共指标”中涉及到许多硬件环境指标,“老年人宜居环境专项指标”则更多地涉及软环境指标,具体包括敬老优待政策保障、老年经济保障、老年医疗保障、老年照护保障、老年文化与社会参与五个方面。

①敬老优待政策:根据国内敬老优待政策的总体特征和具体问题,可以确定在城市公共环境方面,老年人享有的优待政策主要有:老年人敬老爱老助老的优待政策、老年人的出行优待政策(老年人免费乘公交门槛年龄、免费游览旅游景点)、无障碍设计的城市公共设施标准及改造工程等。这些政策都提升城市对老年人口的宜居性。此外对于低保老年人群体的政策关注也是研究的重点〔1〕。

②老年人经济保障:国外的一些研究表明,在计划经济向市场经济转型的时候,以及在人口逐步迈入老龄社会时期,城市财政政策对于保障老年人的生活质量非常重要〔2,3〕。世界银行的专项报告显示,政府的养老保险体制建设对于老年人收入保障极为重要〔4〕。目前中国各个城市财政结构和财政收入差距比较大,各城市靠财政的二次分配改善老年群体生活水平的力度也会有差距,因此本研究选择民政养老机构建设的财政支出作为衡量老年人口宜居城市的重要标准。养老保险是中国老年人的重要经济保障,而且众多研究认为中国农村老年人的经济收入保障程度与城市有一定的差距〔5~7〕,城乡差异明显。城镇职工基本养老保险覆盖率、新型农村社会养老保险覆盖率是反映城乡老年人得到经济保障普惠性的表现。但现阶段完善我国农村养老保险制度中很重要的一点就是确定与经济发展水平相适应的筹资标准和待遇标准,政府要补贴农村社会养老基金〔8〕,因此对于“新型农村社会养老保险申报城市缴费补贴金额”成为重要的考核指标之一。此外,对于城镇无工作无收入老年人的津贴制是对低收入老年人群的有力保障,也需要重点考虑。

③老年医疗保障:随着人口老龄化的加速,老年人的医疗服务需求日益增长,老年人的健康状况好坏显然也是其生活质量和幸福感高低的重要影响因素〔9〕。老年人的健康状况主要从资金(医疗保险)和设施(医疗机构)两个方面确保。中国城乡之间老年医疗保障差距明显〔10〕。政府和社会应采取有效措施,建立和完善农村老年医疗保障制度,以满足农村老人的医疗服务需求〔11〕。本研究虽然是评价“宜居城市”,但是在中国城市行政区范围通常包括大量的农村地区,对于农村人口比重比较大的城市而言,农村老年医疗保障水平反映了城市整体的老年人医疗保障情况。因此本研究选择城镇职工基本医疗保险、农村新型合作医疗、每千名老人拥有医疗卫生技术人员数的状况来评价老年人宜居城市的医疗保障情况。

④老年人照护保障:老年人由于生理和心理方面的变化,比一般人群需要更多的照护,这也是老年人生活质量重要的一方面〔12〕。老年人的照护保障水平的提高一方面要发展养老产业,建设比较充足的设施机构;另一方面也要充分利用社会资源。相关的研究显示,国内外的养老模式必然存在差别,欧美国家以独居和机构养老为主,中国及其他东亚国家目前主要依靠家庭和社区养老〔13〕。因此,在中国老年人宜居城市指标选取时,应该侧重城市的社区公共资源对老年人的支持,“每千人养老床位数”指标正是这种公共资源的重要体现。在城市养老机构的建设方面,2008年1月,全国老龄委办公室、民政部等10部门联合下发《关于全面推进居家养老服务工作的意见》,为建立社区居家养老服务体系提供了政策依据〔14〕,因此,有必要对“居家养老服务体系城乡覆盖率”进行评价度量。这其中,失能的老年人最需要相应的养老机构,却往往由于收入来源的缺失,而无法享受到养老机构的照护〔15〕。地方政府因此需要对失能老人进行相应补贴。

⑤老年社会文化参与:老年人的社会文化参与问题已经成为各级政府和社会关注的焦点问题。老年人积极参与社会文化,一方面可使老年人在社会参与过程中获得尊严,感受自己生命的价值和意义,提高老年人的生活质量;另一方面可促进人口老龄化与经济协调发展,从而达到建立和谐社会目的的重要举措,这也是解决老龄问题的重要环节〔16,17〕。因此,一个老年人宜居的城市应该制定推进老年人社会文化活动的措施,应该从“积极老龄化”入手〔18〕。在考虑国内老年人口社会参与的现实状况基础上,本研究选取老年人在老年大学(校)的入学率、老年社团组织数、老年人活动中心建设情况等作为评价指标。

3 讨论

对老年人宜居城市的研究最具代表性的是世界卫生组织于2007年10月1日推出了《全球老年人友好型城市指南》〔19〕,该指南提出了一系列指导全球各城市进行自我评估的参考标准。其评估项目包括外部空间和建筑物、公共交通、住房、社会参与、社区和卫生服务等。每个项目有十多项评估细目,该指南对这些评估细目提出了一些国家层面的做法,但是没有具体的评估参数。该指南指出,各个国家的国情不一样,需要针对各个国家的情况考虑友好型城市的建设目标。包括英国伦敦市、美国纽约市、加拿大萨尼奇和曼尼托巴省波蒂拉普雷市等33个城市都针对自身老年人宜居环境建设建立了细化的标准并提出了相应的建议。在国内,中国老龄委办公室已经展开了老年人宜居社区的试点和评判工作,但对老年人宜居城市的评价还在计划之中。

本指标体系在参考这些已有的指标体系基础上,建立了科学的指标体系。但在指标体系的研究过程中,为了指标体系的可行性而进行了筛选,一些科学的指标由于获取难易程度、概念界定、统计口径以及指标间的自相关等不同问题而被剔除。

①指标获取难易程度:尽管有的指标在衡量老年人宜居环境方面效果较好,但是由于获取数据难度较大,根据可操作性原则,选择放弃这些数据的指标。“公共交通分担率、交通事故率、人均商业设施面积、城市出游人口中老年人口比重”这些指标散见于各种统计年鉴中,但是在地方尤其是县级市统计年鉴中,有的地区有此统计数据,有的地区没有,不方便城市之间统一自评。

②指标界定:由于个别指标界定比较困难,且容易在操作实践中产生诸多问题,因此在最后也选择将其剔除。以原定在指标体系中存在的“涉老政策听证会召开次数”指标为例,其是老年人参政议政的重要反映,但是“涉老政策听证会”本身不好界定,究竟什么样的听证会是“涉老的”,是只针对老人的,还是有涉及到老人的都可以,或者说只要有老年人参加的都可以,这个在实际作中不容易说明。而且现在地方听证会,尤其是县级市一级,召开数量很少,有的甚至就不开,因此更谈不上开“涉老的”听证会,从这些因素考虑,选择将该指标剔除。

③指标统计口径:个别指标的数据口径在不同地区不同,导致该指标在不同地区不可比较。最为典型的是“老年社团组织数”指标,由于现阶段中央政府和各级地方政府对老年社团是民间自治组织、还是政府内部组织的性质和法律地位还没有明确定位。有些地方把老年人协会明确为民间自治组织,按照《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》规定的申请成立程序,民间自治组织必须在各级民政部门登记注册,以取得合法地位。全国在民政部门登记注册的老年人协会只占老年人协会总数的12.0%,大部分老年人协会并没有登记注册。老年人协会登记注册率最高的省级行政区为北京、海南和宁夏;其次为陕西、吉林、重庆和福建;其他省区直辖市的登记注册率均不足30%,其中有13个省级行政区的注册率低于10%;有2个省区的老年人协会全部都没有注册登记。上海市老年人协会建立在街道,按照法规应该全部登记注册,但只有33个老年人协会注册,占老年人协会总数的比例仅为0.74%〔20〕。因此,只有以在当地民政部门注册的“老年社团数”来对老年人的社团文化行为进行度量,才能在不同地区进行比较,尽管数量上较少,但更具科学性。否则,没有统一的指标口径,区域之间无法比较。

表4 因子分析主成分结果表

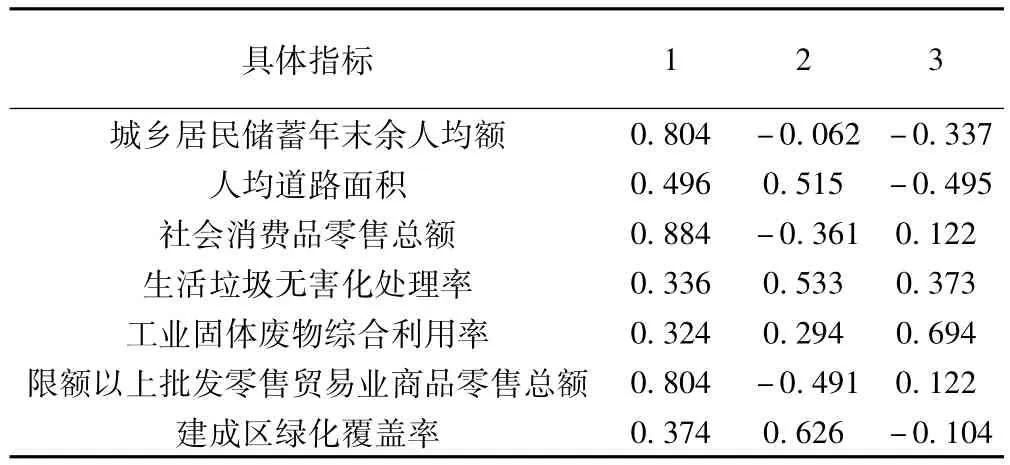

④指标间自相关问题:本研究对《中国城市统计年鉴》中可以获得的七个老年人宜居环境公共指标进行分析。根据SPSS因子分析得到的结果,前三个因子组团超过了85%的方差贡献率。从因子中看出,第一个组团都是经济商业指标,包括“城乡居民储蓄年末余人均值(0.804)。社会消费品零售总额(0.884)、限额以上批发零售贸易业商品零售总额(0.804)”;第二个组团主要是生态环境指标,包括“人均城市道路面积(0.515)、生活垃圾无害化处理率(0.533)、工业固体废物综合利用率(0.294)、城区绿化覆盖率(0.626)”,第三个组团则没有表现出明显的规律。见表4。

根据得到的主成分组团,进一步做变量间的回归关系,其中“社会消费品零售总额”与“限额以上批发零售贸易业商品零售总额”两个指标的相关系数达到0.849,相关性很高。因此,在“经济商业”因子组团中需要剔除这两个指标。在第二组团中指标之间的相关性都较小。但是“生活垃圾无害化处理率”、“工业固体废物综合利用率”以及“城镇生活废水处理率”三个指标可以进行归并,构成“废物处理率”指标。

1 张恺悌,郭 平.中国人口老龄化与老年人状况蓝皮书〔M〕.北京:中国社会出版社,2009:118-27.

2 John R.The economic marginalization of Post-Soviet Russia's elderly population and the failure of state aging policy:a case study of Magadan city〔J〕.Oxford Dev Studies,2006,34(4):441-56.

3 Campbell JC.How policies change:the Japanese government and the aging society〔M〕.Princeton,NJ:Princeton University Press,1992:15-61.

4 罗伯特·霍尔茨曼,理查德·欣茨.21世纪的老年收入保障〔M〕.北京:中国劳动社会保障出版社,2006:10-57.

5 张恺悌.中国农村老龄政策研究〔M〕.北京:中国社会出版社,2009:5-70.

6 杜 鹏,武 超.中国老年人的主要经济来源分析〔J〕.人口研究,1998;4:51-7.

7 杨 洋.农村计划生育“三结合”工作促进养老经济保障研究——以四川省农村计划生育“三结合”工作调查为例〔J〕.市场与人口分析,2004;10(5):68-75.

8 付淳宇,詹连富.农村社会养老保险问题研究〔J〕.经济纵横,2009;8:77-9.

9 刘仁刚,龚耀先.老年人主观幸福感及其影响因素的研究〔J〕.中国临床心理学杂志,2000;8(2):73-8.

10 邓明文,宋之辉.人口老龄化对医疗需求与保障的影响和对策〔J〕.重庆工商大学学报(西部论坛),2008;18(3):54-8.

11 周绍斌.医疗保障:农村老年人的需求与满足〔J〕.湘潭师范学院学报(社会科学版),2002;24(4):68-72.

12 陈露晓.老年期生理、心理变化及应对〔M〕.北京:中国社会出版社,2009:11-27.

13 陈洁君.国内外养老模式的比较与借鉴〔J〕.经济与社会发展,2006;4(4):68-70.

14 官玉琴.居家养老政策法规研究〔J〕.福建教育学院学报,2009;(2):15-9.

15 赵明鹏,汤 冰.老龄居住环境研究与探讨〔J〕.洛阳工业高等专科学校学报,2006;16(1):35-6.

16 袁缉辉,张钟汝.社会老年学教程〔M〕.上海:复旦大学出版社,1992:59.

17 张卫东,董海涛,汤玲莉,等.上海老年人的心理状况及精神文化生活〔J〕.中国老年学杂志,2002;22(2):83-5.

18 刘 颂.积极老龄化框架下老年社会参与的难点及对策〔J〕.南京人口管理干部学院学报,2006;22(4):5-9.

19 World Health Organization.Global age-friendly cities:a guide〔M〕.Wiew The Health of Population Networks(HOPN)Information Flver,2007:7.

20 黄 乾,原 新.构建和谐社会过程中的基层老年群众组织作用研究——以老年人协会为例〔J〕. 人口学刊,2006;3:24-6.

R928.5;C931.2

A

1005-9202(2011)20-4008-06

中国老年学学会“中国老年人宜居城市指标体系研究”课题资助(No.200910)

1 中国老年学学会

周尚意(1960-),女,教授,主要从事人文地理学研究。

戴俊骋(1984-),男,在读博士,主要从事人文地理学研究。

〔2010-07-20收稿 2010-07-28修回〕

(编辑 袁左鸣/徐 杰)