论大学英语课堂中的英语诗歌教学模式

2011-11-13胡则远

胡则远

(浙江工商大学 外国语学院,浙江 杭州310015)

论大学英语课堂中的英语诗歌教学模式

胡则远

(浙江工商大学 外国语学院,浙江 杭州310015)

英语诗歌是培养大学生英语语言能力和人文素质的宝贵资源,然而在大学英语教学中长期被忽视。其重要原因是教学方法落后、教学活动呆板。基于Krashen的输入假说、情感过滤假说、Long的“互动假说”和Swain的“可理解输出假说”,吸取Littlewood的课堂活动原则和Adair-Hauck &Cumo-Johanssen的“自上而下”教学理念之精华并结合中国大学英语教学实际,本文提出大学英语课堂中的英诗教学模式。该教学模式将输入与输出有机地结合起来,共分为激活、练习、聚焦语言形式、聚焦语言意义、再练习和再激活六大步骤,循序渐进,教学过程中关注的焦点从意义、意义加语言形式、语言形式、语言意义和表达的流利程度逐渐过渡,使语言形式和语言意义互相促进,在英语诗歌教学中实现教师与学生互动、学生与学生互动,听、说、读、写、译、议各项活动有序进行,使输入与输出有效对接,输入激发输出,输出诱导进一步输入,教师指导向学生自主发展,最终实现学生的英语诗歌自主学习。

大学英语教学;英语诗歌;教学模式

一、引言

文学是语言的艺术,诗歌是文学艺术的最高形式。要学好外语,学习者必须学习外语文学。外语文学同时也是外语文化和思想的载体。英国著名批评家马修·阿诺德认为,文学是“最好思想之最佳表达”,甚至可以代替宗教、起到匡世救时之用。然而,令人遗憾的是,长期以来英语诗歌的教学在大学英语教学中的作用被忽视。造成这种现象,原因是多方面的,其中一个重要原因是教学方法落后、教学效果差,致使学生觉得英语诗歌难而无用。目前的大学英语教学成为纯粹的语言训练,人文精神严重缺失,这无疑不利于提高当代大学生的人文素质和世界眼光。为改善这一现状,本文试图在外语教学理论的指导下探讨英语诗歌在大学英语教学中的教学模式。

二、研究综述

关于英语诗歌的教学,国外学者已经有不少研究。Widdowson(1999:77-85)认为诗歌具有语言的代表性(representational)和娱乐性(recreational)的功能,适合于语言课堂。①二语学习中的诗歌教学对于开发学生的语言领悟能力和培养学生的语言能力起着非常有用的作用。②Widdowson提出了一系列可供实践的方案,如打乱诗句的排列次序,填入缺漏的词语使诗歌完整,比较诗歌与散文在描述上的异同,将散文改写成诗歌等。每次阅读英诗都蕴含着一种对诗歌结构、意象、声调、词藻以及简洁效果等的再认识。③

克拉伸(Krashen,1983)的输入假说认为只有当学习者接受的输入是可理解的、略超出其现有水平并觉得有趣时才会发生“习得”。④英语诗歌的语言文化知识正好稍微超越大学生现有英语语言水平,有利于激发学生的求知欲;诗歌中对亲情、友情、爱情的赞美和向往,对金钱、生死、个人利益、国家、荣誉、世界、自然等的价值判断,是处于人生观形成阶段的青年大学生最感兴趣也是最能理解的内容。

诗歌具有的游戏性(playfulness)特征体现了诗歌的娱乐性功能,外语学习的途径之一便是通过轻松的方式,灵活地学习,而诗歌恰恰能满足这一功能。诗歌意义的丰富弹性使得诗歌的诠释是一项非常包容的活动。在诗歌诠释中,教师不再是权威,而是帮助学生得出自己的理解。这就使诗歌教学活动成为一种合作式、开放式活动。学生不再像竞争性语言学习活动中那么紧张。克拉伸(Krashen)情感过滤假说认为语言学习应在学习者处于“不设防”、低焦虑状态下进行。语言教学和文学教学有机融合,在形式上以学生为中心,教师在诗歌活动中履行的是组织者、鼓励者、合作者、解难者的角色。通过朗读、分析、改写、评论诗歌,学生间互相讨论,共同磋商,综合运用英语的各项技能,让学生有机会表现和检验自己的知识和能力,有利于学会产生内在的学习动机,充分考虑了学生用英语进行交际的需求,因此学生的语言学习目的能够实现。⑤

国内亦有不少关于英语诗歌教学的研究。潘章仙(2001)通过以《伊芙琳》为例讲解,认为语言教学和文学教学相融合的阅读课使学生借助文学作品来提高语言的听、说、读、写等应用能力和交际能力,学生通过对文学作品的思考和评论,其批判性思维能力得以加强,教学步骤按照从基本语言点到语篇结构、从语言本身到问题的自下而上的顺序进行,目的是帮助学生循序渐进地探索语言的使用机器在文学作品中的功能,提高对语言的敏感性和文学鉴赏能力;⑥刘曦芬(2002)认为采用文体分析是有效的方法,还建议将文体学方法应用于英语水平较高的学生,如研究生的基础英语、英语专业精读课;⑦闫建华、张平(2004)提出示范讲解法和比较学习法。⑧任荣(2004)在参考 Widdowson提出的教学方法基础上提出了具体的英诗教学操作步骤,如让学生填词、打乱诗句顺序让学生重新排序等。⑨然而,英语诗歌运用到以语言习得为目的的大学英语教学中是否符合外语教学规律?如何将英语诗歌与大学英语教学有机融合?如何在具体的大学英语课堂中组织生动有效的英语诗歌教学活动?这些问题依然困扰着我们。

三、外语课堂中英语诗歌教学的理论背景

Stephen Krashen和Tracy Terrel(1983)基于Krashen的输入假说提出自然法(Natural Approach),认为学生充分理解教学内容的情况下,语言习得在课堂中效果明显,即学生如果理解诗歌,语言习得便会发生。

Krashen的假说包含输入假说和情感过滤假说。输入假说认为,只有当学习者接受到最佳的、可理解的输入,且该输入是有趣的,即使稍微超出目前语言能力,无需语法难度上遵照一定顺序,只要通过其背景知识、上下文和其他非语言信息(如手势和语音语调)能被学习者理解时,习得便可产生。其情感过滤假说认为语言学习应在语言学习者“不设防”、情感焦虑较低的状态下进行(Krash-en,1982)。

笔者特别强调这两个假说,在于诗歌的学习明显非常有趣并具有低焦虑度,诗歌为语言的有效输入提供了可能性。原因有二:其一,英语诗歌的主题包括爱情、友谊、自然、生活等,这些正是大学生们感兴趣的话题;其二,表达形式的美感对外语学习者而言具有吸引力,如济慈的《古希腊颂》中的句子“美即是真,真即美”和雪莱的《西风颂》中的“如果冬天来了,春天还会远吗”,在中国几代大学生心目中留下了深刻印象。学生们在欣赏一首诗时可以有许多不同的理解,而不必完全按照“标准答案”进行,因此处于完全“不设防”状态。课堂上师生间的诗歌讨论为学习者提供了一个在低焦虑状态下培养语言、意象和文化思考极佳机会。

除此之外,Long的互动理论对我们在英语课堂中进行诗歌教学提供了启示。Long(1983)认为,输入可以通过三种方式成为“可理解的”:

1)简化输入语言材料,即使用学习者熟悉的结构和词汇;

2)使用语言和副语言特征,如提供背景知识和手势;

3)修正对话的互动结构。

其中第一和第二项告诉我们如何使诗歌教学更加有效,即通过介绍一些文学批评方法、背景知识、解释诗歌中的语言难点,并使用一些肢体语言和播放一些影音资料,以帮助学生理解诗歌。第三种方式是Long的互动假说基础,它考虑到了输入和学习者语言输出。Long(1983)认为语言使用者在互相之间互动或进行“意义协商”时必须调整自己的语言。意义的协商为“语言学习者和发话者间的信息交换,在这个过程中他们试图处理交流中断并朝着互相理解方向努力”。说话者在交流过程中要不断协商意义,以避免交谈障碍,当困难出现时,要修正语言。通过意义协商,说话者不断修正互动,直到更好地理解说话内容。课堂中的意义协商指的是师生互动和生生互动过程中的双方必须不断寻求澄清、检查理解并要求确认自己或对方已经理解。这一过程通常很难在课堂中实现,由于师生之间的关系一般处于传统的不平等关系,即教师处于知识的优势地位。由于学生通常不愿向老师提问,因此这种协商并不常常发生。因此,师生的平等地位在课堂意义协商中极其重要。Long的理论暗示学习者不能仅仅接受输入,而且应该成为交谈的积极参与者,对所输入的内容与教师进行互动和协商。在诗歌课堂中,没有权威。新批评理论认为诗歌是一个“自给自足的实体”,要理解诗歌无须任何外在于文本的东西。因此,面对一首诗,教师和学生是平等的,他们的不同解读都是合理的。

再者,大学英语课堂中进行英语诗歌教学益处有二:其一,从语言习得的角度来看,它能增进语言学习者对英语语言(如词汇、句法)的领悟深度与宽度。诗者,民族感情之最细腻表达也。诗歌中的遣词建行凝聚了诗人精心反复的权衡与思量。许多中国学生虽然有着较大的词汇量,但缺乏运用英语表达复杂和深刻思想和感情的能力,主要原因是语言习得的深度不够,仅仅了解了词汇的浅层意义。在语音、词汇、句法和语篇各个层面,诗歌都体现了语言最丰富的可能性。如爱尔兰诗人叶芝的名诗《当你年老时》用词简单,但在音韵和意义方面都极富深意。其二,诗者,文化之载体也。当我们在学习一门外语时,我们实际上在学习一种文化。语言背后的文化有时相当复杂,对学生成功地与操母语者进行交流造成障碍。教师在对诗歌进行讲解时,适当介绍其文化背景知识对增加学生的理解有益处。如英语诗歌中的希伯来和希腊文化的影响对理解英语诗歌有着重要意义。T.S.Eliot的长诗《荒原》(Waste Land)将两千多年东西方文明融于一炉,其中涉及基督教、佛教、神话、文学典籍和流行文化等,可以说处于缜密的东西方文明语境中。因此,学生在学习英语诗歌时,不仅仅在习得英语语言,还在接触各种异域文化。

综合上述各种理论和讨论,我们可以初步总结出大学英语课堂中英诗教学原则:

1)平等性(Equality):学生和教师处于平等地位。

2)多元化(Diversity):英语诗歌课堂允许不同阐释存在,多种思想并存,形成一种民主的学习气氛。

3)创造性(Creativity):学生应该被鼓励在诗歌欣赏的基础上创造,并可做一些模仿写作训练。如下面这首诗乃学生模仿叶芝的《茵尼斯弗里岛》(Lake Isle of Innisfree)而作。

I will arise and go now,go to a great library,

Rows of books will I have there,of great minds read;

I will read nothing but truth and beauty,

And write down lines as mighty as those by Bede.

I will have some peace there for peace comes slow,

Madding crowd far away,nothing but beauty stays;

Body may decay while eyes full of wisdom glow,

Everyone there speaks and thinks with grace.

I will arise and go now,for always night and day,

I have smelled the fragrance of printed sheets;

Whenever on the railway or in the busy subway,

I hear the self whisper there the soul it meets.

4)自主性(Autonomy):诗歌为语言学习者提供了一扇通往语言、思想、历史和文化之境的便捷之门。最近几年,学生的自主学习在中国得到强调,但依然存在一些问题,其中一个原因是学生面临着浩如烟海的语言信息无所适从,且这些语言材料大多缺乏艺术性和趣味性。英语诗歌是英语语言大师所作,是英语语言的精华,通过大学英语课堂上教师的讲解,学生可初步接触到英语诗歌之美,使学生初步掌握欣赏英语诗歌方法和策略,他们能逐渐形成自主学习,而这正是外语教学的最终目标。

四、大学英语课堂中英语诗歌教学模式

那么在实践的层面上如何在大学英语课堂中进行英诗教学呢?

Littlewood(1980)主张应按照意义逐渐成为关注的焦点顺序安排课堂活动。按照这一模式,课堂活动有以下几个阶段:1)主要关注形式,2)聚焦形式,兼顾意义;3)聚焦意义,兼顾形式;4)主要关注意义。自上而下或整体语言教学法反对将语言细分为词汇表、动词搭配、分离的语法点或孤立的语言成分。按照整体语言教学法,学习者先接触到一篇“完整”的文本(如一个故事、一首诗、一首歌或一段录音),在教师的指导下理解其大意,通过与其他学习者互动而探索这些意义,最后集中关注特别的细节和语言结构(如词汇和语法)。通过意义协商、与教师和同学一起解决问题等活动,学习者能完成超过其现有能力之外的任务,即他们可以在没有辅助的情况下完成更加复杂的任务。

传统的英语诗歌教学模式是教师先介绍文学批评方法、诗人生平和诗歌背景,然后讲解诗歌中的语言形式,学生基本上处于被动的接受地位,语言输入后,语言吸收(in-take)效率低下,学生脑海中的语言材料未能激活。

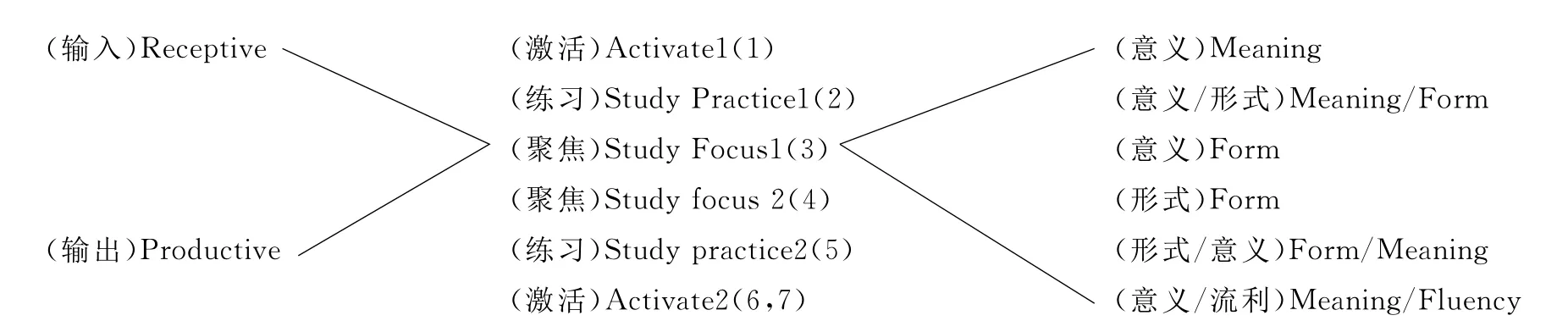

因此,我们可以设计出一种高效的教学模式,该教学模式分为前激活(activate)、准备阶段练习(study practice 1)、语言聚焦(study focus 1)、语言再次聚焦(study focus 2)、聚焦后练习(study practice 2)、后激活(activate)。

该模式首先通过前激活让学习者关注意义,进入准备阶段练习时在关注意义的同时提醒学生语言形式,再进入语言聚焦阶段,这时,老师引导学生关注形式,即教师讲解语言形式,以教师为中心,但由学生自己形成意义,随后,以学生为中心,由学生自主聚焦,关注语言形式,运用教师传授的方法和示例来“发现”、归纳和印证所学;然后,学生通过聚焦后练习在注意形式的同时关注意义,最后只关注意义,通过完成一项学习任务巩固、进一步激活所学语言形式,从而实现表达的流利。该模式从前激活到第一次语言聚焦阶段是输入阶段(receptive),随后便是学生运用所学知识产出阶段(productive),全过程从对意义的关注逐渐过渡到形式,通过对语言形式的两次聚焦,再过渡到意义,最终实现学生的流利表达阶段。该模式充分利用了Krashen输入假说、Long的互动模式假说和整体语言模式的优势,非常适合大学英语课堂中的英语诗歌教学。

将上述外语教学理论与本人教学实践相结合,笔者设计出下列活动及活动步骤。

1)让学生听一段由诗人本人或专业人士朗读的诗歌(音韵特征的欣赏)。

教师首先放一段诗歌朗读的磁带或下载的音频。笔者曾从网上下载了叶芝本人1936年在英国广播公司朗读的自己的诗作《茵尼斯弗里岛》(Lake Isle of Innisfree)。诗人嗓音中传达出来的美感和真诚立即吸引了学生的高度注意力。该步骤可称为“激活”,这对激发学生的兴趣尤为重要。同时,也对学生的听力提出了挑战。通过这一活动,学生可以对诗歌的意义和形式(如音韵、节奏和韵律)有整体把握。因此,学生的兴趣和好奇心得以激发,学生于是自发地模仿式朗读。

2)让学生自己朗读诗歌。

在朗读过程中,学生对诗歌的形式意义和美感可获得体验。这可帮助学生获得口语和写作中对语言美的意识。目前,绝大多数大学生都能用英语表达基本的意思,但能真正说得好的尚不多见,英语诗歌中英语语言形式的精炼和美感有助于将大学生口语和写作提高到一个较高层次。

3)诗歌语言特征的教与学:语音、句法和书写。

朗读之后,学生只获得了一些感性认识。为了帮助学生获得“可理解性输入”,教师应简化所使用的语言材料。诗歌语言是可以放在显微镜下仔细研究的珍珠。这个阶段应该把关注的焦点放在语言的意义和形式上。对语言形式的完全理解是意义理解的基础。意义与声音两者完美结合,声音成为意义的回声。

4)讨论阶段:教师与学生间、学生与学生间关于语言、思想和文化进行互动。

学生获得了感性和理性认识之后,尚需要互动式的课堂活动将陈述性知识转化为程序性能力。互动式活动可成功实现这种转化。师生互动应该在平等的基础上进行,生生互动可以互相激发学习者的兴趣,同时互相激励。这种互动将有助于语言学习中的民主气氛的形成。这种低焦虑气氛能最佳激活学生的外语输出,相应地,这一输出能激发学生进一步学习的欲望。

5)模仿式写作和口语:语言产出。

互动活动之后,学生的程序性能力得到提高,更高层次的模仿欲望随之产生。通过模仿,学生可以产生“可理解性输出”。如Swain(1985)认为的那样,这种输出可以使学习者集中注意语言、促使学生对目标语的结构和意义进行假设和求证,同时这种模仿的语言产出亦具有中介语的功能,最终促进学习者形成目标语表达的自主。模仿的过程中,学习者可以对英语诗歌的韵律、节奏安排、遣词造句和语篇特征形成更深层次的认知。这样可以强化他们对语言的诗性特征的习得。最终,这些音韵、韵律和节奏特征将内化到他们的写作和口语表达中,从而实现外语教学目标。

6)翻译训练:由于这种教学是在汉语文化语境中进行,翻译练习可以使学生对英诗语言和意义更加敏感。在学生完全理解原文的基础上,让学生将英语诗歌翻译成汉语,这样可以激活学生的母语系统,使学生的母语系统的类似特征正面迁移到英语语言的学习中。

7)比较研究:将有着类似主题、思想、意象或基调的中国诗歌拿来与之进行比较,区分异同、加深理解,形成跨文化意识,从而促进学生的世界意识和人文素养,培养学生的世界精神,从而成为一个“世界人和文化人”。

综上所述,我们得出大学英语课堂中英诗教学活动操作示意图:

五、结论

英语诗歌的教学在大学英语课堂中长期被忽视,这无疑无助于学生的语言技能的提高和人文素质的培养。只要我们能参照外语教学理论和二语习得理论,科学有序地安排课堂活动,英语诗歌在大学英语课堂中的作用就能得到真正发挥。根据Krashen的输入假说、情感过滤假说、Long的“互动假说”和Swain的“可理解输出假说”,吸取Littlewood的课堂活动原则和Adair-Hauck &Cumo-Johanssen的“自上而下”教学理念之精华并结合中国大学英语教学实际,本文提出大学英语课堂中的英诗教学模式,希望能起到抛砖引玉的作用,使大学英语课堂不仅成为一个语言训练的场所,更成为一个培养大学生人文精神和世界眼光的圣地,从而将我们的大学生培养成为“专业的、人文的和世界的”人才。

注释

①Widdowson,H.G.Practical Stylistics.Shanghai Foreign Language Education Press,1992,77-85.

②束定芳:《现代外语教学:理论、实践与方法》,上海:上海外语教育出版社,2008年,第43页。

③任荣:《为什么不把诗歌应用在大学英语教学中?(英文)》,Teaching English in China 2(2004):68-77.

④潘章仙:《试论语言教学与文学教学的融合》,《国外外语教学》2001年第4期。

⑤刘曦芬:《文体分析对诗歌教学的启示》,《外语教学》2002年第2期。

⑥闫建华、张平:《英语专业诗歌教学新探》,《外语教学》2004年第2期。

⑦Larsen-Freeman,Diane and Michael H.Long.An Introduction to Second Language Acquisition Research.Foreign Language Teaching and Research Press,2000,220-296.

⑧Shrum,Judith L.and Eileen W.Glisan.Contextualized Language Instruction.Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2004,147.

⑨Nunan,David.Second Language Teaching and Learning.Foreign Language Teaching and Research Press,2001,95-144.

责任编辑 东园