论中国特色的教学论学派

2011-09-25王鉴

王 鉴

(西北师范大学 西北少数民族教育发展研究中心,甘肃 兰州 730070)

论中国特色的教学论学派

王 鉴

(西北师范大学 西北少数民族教育发展研究中心,甘肃 兰州 730070)

学派的形成需要三个基本条件:一是围绕学术大师并形成一定的师承关系;二是要有一个学术组织或机构作为阵地;三是形成体系完备的学术观点。我国教学论作为教育学学科下设的二级学科,经过60多年的发展,已经形成了以西北师范大学李秉德先生、李定仁先生为代表的 “教学七要素学派”、以西南大学张敷荣先生为代表的“教学论、课程论、学习论”学派、以北京师范大学王策三先生为代表的教学认识论学派、以华东师范大学施良方先生、叶澜先生、钟启泉先生等为代表的多元化发展学派。中国教学论学派的发展呈现出两个基本趋势:一是教学论内部的发展,即教学论内部不断地“百家争鸣、百花齐放”;二是学派之间通过合作、交流、发展,构建具有中国特色和中国气魄的教学论学派。为了促进中国教学论学派的发展,要注意以下几个方面:教学论研究的实践性;教学理论体系的构建;学术队伍的整合;研究方法的突破,等。

教学论;学科;学派

教学论作为教育学学科下设的二级学科,经过60多年的发展,基本形成了一个比较完整的教学论学科体系。从我国教学论现有的研究状况来看,不管是成果,还是研究队伍以及它的学术影响力等,在教育学学科体系中均占据着比较重要的地位。鉴于学科建设与发展的需要,我们很有必要从学派的角度来归纳、梳理和总结我国教学论的发展历程。

一、学派及其特点

从学术史的角度看,凡是有学术发展的历史就有学派之说。何谓“学派”呢?学派一词的英文为“school”,源于希腊文“skhole”,本义为“踌躇、阻止、抑制”,后来引申为“空闲、闲暇”,演变为拉丁文“schola”,进而演变为现在的school。学派一词内涵丰富,包括学校、学院、学习、学业、授课、求学、全校学生、学派、流派、门生、弟子、训练、锻炼等。

在古希腊,一般日常劳动和工作由奴隶和下层人承担,拥有大量“闲暇”的贵族能够利用大量的闲暇时间进行吟诗、作画、听音乐、健身、打猎等,我们非常熟悉的有“七艺”,即文法、修辞、辩证法、算术、几何、天文和音乐。也就是说,当时的学术是利用“闲暇”来研究和探讨自然的、人文的和社会的科学。其实,今天我们讲到学科起源的时候,都会追溯到亚里士多德,在那个年代亚里士多德的著述简直就是一部百科全书,内容涉及古希腊人已知的各个学科,这就是因为当时就形成了这样一种气氛。在古希腊,以“学园”为场所来专门论述和研究学术问题,因而“skhole”开始派生用以指“讲学场所”、“辩论园地”和“公共讲演场所”等,也就是说,“school”一词逐渐演化为专门谈论和研究学术的地方,后来才发展为专门培养人才的场所。比如,我们非常熟悉的古希腊的学园有“柏拉图学园”和亚里士多德派讲学的“莱森学园”,用以专门培养人才和开展学术研讨与辩论。随着人们“闲暇”时间的增多,拥有“闲暇”的“闲人”聚集在一起,探讨自然科学和社会科学,并且都围绕在这些学术大师周围,比如苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等,形成探讨学术和研究学问的师生关系。这个时期,正好是中国春秋战国时期,是儒、墨、道、法等不同学派之间进行百家争鸣的时期,也是中国传统学术流派开始形成时期。由此可见,国内外的情形是非常接近的,并形成了以“school”为基础,以一定的师生关系为主,探讨文化、研究学问和开展学术活动的中心,为后来产生一个专门的观点打下了坚实的基础,学派也由此而产生。

综上所述,一个学派的形成需要三个基本条件:一是要有学术大师,并形成一定的师承关系,即在学术大师的引领下有一大批人,这些人都是他们带出来的学生,他们的学生又带学生,传承学术观点与思想,这样就形成了一个严密的师承关系,比如西方的苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等;中国以孔子为首的儒家弟子三千,贤者七十二人,并通过孟子、董仲舒、胡瑗、朱熹等人的传播,影响了后来整个中国的思想意识形态。二是要有共同的地域或机构,这是以某一地域,或某一国家,或某一民族,或某一文明,或某一社会,或某一问题为研究对象而形成具有特色的学术传统的一些学术群体,比如芝加哥学派、瑞典学派、剑桥学派、洛桑学派等。在中国古代百家争鸣时期,有山东的儒家、西北的法家;甚至今天的中国,东北、西北、华南、西南、华中、中原等不同地域的人们有不同的思想,做事和行为方式都有很大的差别。三是要有共同的、自成体系的学术观点。比如,英国伦敦经济学院的马林洛夫斯基20世纪创立的功能主义人类学学派,统治人类学长达一个世纪;法国法兰西学院的列维劳伦斯特劳斯的结构主义学派,影响了20世纪后半叶的学术思想;德国法兰克福学派,这是影响现代哲学的最著名的学派之一,霍克海默、阿尔诺、马尔库塞、哈贝马斯等都出自这一学派。显然,学派形成以后会影响一个时代,影响一个时代学术发展的方向与队伍。学派之间的相互碰撞与交流也影响不同会学派的发展并催生新的学派,学派与学派之间的交流、批判、借鉴,还可以形成学派之间的融通。因此,我们用学派这个观点来考察中国的教学论学派的形成与发展的基本线索,这是一种整体性思维的需要,也是学科建设与发展的需要。

二、中国教学论及其学派的形成

在2000年长沙举办的“全国教学论专业委员会”学术年会上,国内教学论专业研究者齐聚一堂。当时有一位青年教师看到此情景,颇有感慨地说,我国教学论四股最强大的学术力量聚齐了——西北师范大学、西南师范大学、北京师范大学以及华东师范大学。浙江大学盛群力教授说:“你这个观点不对,中国教学论的重镇有两个,一个是西北师大,另一个是西南师大。”后来我们在查阅文献中发现,我国教学论的源头确实在西北师范大学和西南师范大学,北京师范大学和华东师范大学教学论的发展要比这两个学校晚得多。因此,要讲中国教学论学派首先要讲西北学派和西南学派的形成与发展,其次再是北京师大和华东师大学派,然后再到多元化学派的发展。

(一)西北师范大学教学论学派——以李秉德先生为代表的“教学七要素”学派

西北师范大学的前身为国立北平师范大学,发端于1902年建立的京师大学堂师范馆。1937年“七七”事变后,北平师范大学与同时西迁的国立北平大学、北洋工学院共同组成西北联合大学,国立北平师范大学整体改组为西北联大下设的师范学院。1939年师范学院独立设置,改称国立西北师范学院,1941年迁往兰州。在解放前,西北师范大学就集聚了一大批在全国范围内非常优秀的教育学专家、学者,其中也包括从事教学论学科研究的专家、学者。当时有人称中国的教育有“南陶北李”,所谓“南陶北李”是指南京高师的陶行知与北京高师的李建勋,后来有人说“北李”指李秉德,其实李建勋先生生于1884年,是中国教育行政研究的拓荒者;“南陶北李”中“北李”是指李建勋先生,李秉德先生要比李建勋先生晚出现,他出生于1912年,一直致力于课程与教学论研究。李建勋、李秉德等很多老先生都为西北师范大学的教育学学科建设做出了卓越的贡献。就教学论学科或学派建设来说,还是要从李秉德先生讲起。

1981年国务院学位委员会批准的全国第一批教学论专业博士点只有一个,即李秉德先生领衔的西北师范大学。李秉德先生的学术观点主要是集中在他主编的《教学论》一书中(1991年出版)。李先生用系统论的观点讲述了教学的七要素,即教学、学生、教学方法、课程、目的、反馈和环境,并论述了七要素之间的相互关系,并因此基本确立了教学论的基本框架。①在此之前,研究者对教学论的要素讨论也比较多,有诸如三要素说、四要素说、五要素说、六要素说等很多观点。李先生在《教学论》一书中提出了一种新的教学论体系,标志者以李秉德先生为首的西北学派的诞生。在系统论主导下的七要素框架的基础上,李先生又提出了教学论的基本任务就是“探明教学的基本原理和基本方法”。《教学论》这本书后来成为教育部师范司中小学教师继续教育的教材和全国高校文科教材,这本书再版修订过十多次,并成为20世纪90年代以及90年代之后整个高校文科教学论专用教材,在全国产生了广泛而又深远的影响。另外,李先生主编的《教育科学研究方法》一书(1986年出版)也先后印刷了十多次,全国各高等师范院校大都采用此书做教材。系统论主导下的教学七要素学科体系与基本范畴的形成,标志着教学论内部严密的学科体系的构建,确立了西北教学论的思想与观点。

李秉德先生的教学论思想主要表现在三个方面。

第一,关于中小学教学问题。李先生特别重视对中小学教学的研究,早在1980年,他发表了题为《论启发式》的文章,认为“启发式不是一个具体的教学方法,不能把它搞成一种固定的格式或若干具体的环节。搞好启发式教学的关键在于调动学生的积极主动性和培养学生的能力。”1984年他发表了题为《怎样搞好中小学教学工作》的文章,指出:“第一,必须明确我们所要培养的人的规格要求;第二,必须知道如何去培养,即懂得方法;第三,必须充实自己的条件,以期能对自己的工作胜任愉快。”

第二,关于教学的基本理论问题。李先生长期从事教学理论研究,重视理论建设。1985年他发表了题为《要加强对教学各方面的研究与实验》的文章,呼吁从教学目标、内容、方法、组织、手段和评价等方面加强对教学变革的研究。1989年他发表了题为《试论教学诸要素以及它们之间的关系》的文章,系统地阐述了教学七要素的思想及教学论研究的重要领域与方向。1991年他主编的《教学论》则是他教学思想集中的反映,被誉为“教学七要素系统论”。

第三,关于学科建设与发展。李先生是国内最早带教学论专业博士生的导师,他对教学论学科建设和博士生的培养问题十分重视,并把二者有机地统一起来。他给博士生讲课的时候,专门开设了“教学论专题研究”课,探讨教学论的学科建设。他在指导博士生选题的时候,要求他们从教学要素的角度考虑,以便加强学科的建设问题。他主编《教学论》的时候就吸收了当时的博士生参加进来,这样,既完成了学科建设的任务,又培养了人才。在他90岁高龄时,还承担了“现代教学论的范畴与体系研究”项目,组织研究人员开展现代教学论的研究,加强学科建设;他还与人合作发表了题为《论教学论》、《时代的呼唤与现代教学论的重建》等学术文章,专门研究教学论学科的发展问题。

在师承关系上,李先生1983年招收的第一个博士生杨爱程的博士学位论文做的就是课程综合化问题。后来李先生带的很多博士生都围绕七要素开展研究,比如田慧生的教学环境研究、刘要悟的教学评价研究、王嘉毅的教学研究方法研究、李瑾瑜的教师专业发展研究、许洁英的学生研究等,基本上形成了西北特色的教学论学派。

西北学派的第二位带头人是李定仁教授。李先生过去从事教育史的研究,教育史的功底非常深厚,两位李先生之间相差20多岁,因此在师承关系上没有断裂,李定仁先生之后又有万明钢教授、王嘉毅教授、王鉴教授等。西北教学论学派不仅通过学术观点影响了中国教学论学科的发展,而且还通过培养大量的人才来扩大其学术影响。两位李先生先后培养了近三十名博士生,这些人现在基本都是全国教学论学术研究的中坚力量,有相当一部分还是全国师范院校教育学院的负责人,他们将西北教学论学派的学风与观点传向全国各地。

(二)西南大学教学论学派——以张敷荣先生为代表的“教学论、课程论、学习论”学派

西南大学教学论学派的诞生是从张敷荣先生1983年招收教学论专业博士生开始的。张敷荣先生于1928年考入美国斯坦福大学教育学院,先后获得教育学学士、硕士和博士学位,1936年回国,1953年调任西南师范学院教育系教授。

张敷荣先生的学术观点主要有三个方面:一是课程论思想。张先生的课程论思想主要体现在他1990年发表的题为《建国以来课程理论与实践的回顾与展望》的文章中(《华东师大学报》第4期)。张先生认为“在课程的指导思想上,强调用马克思辩证唯物主义思想来指导课程理论与实践,辩证地处理人与社会的关系”;“在课程的价值观上,坚持课程对提高民族科学文化素质的作用”;“在课程内容上,一方面,既要批判地继承人类文化遗产,借鉴各国的科学文化成果,又要突出中华民族文化的精华;另一方面,要摆正素质教育、升学教育与就业教育三者之间的关系,要加强素质教育,渗透就业教育,稳步发展升学教育,使全体学生从多方面受益,具有多方面的适应性”;“在课程设置上,他主张平衡、协调自然科学与人文科学课程的关系”;“在课程体系上,张敷荣先生反对单一的学科课程,主张学科课程、活动课程和潜在课程相辅相成,有机统一,形成完整的课程体系”。②

二是教学论思想。首先,张敷荣先生认为教学论有三个支柱性的学科,即“心理学、生理学——帮助了解学生;科学学、社会学——帮助了解教学内容;系统论、信息论、控制论(简称“三论”)——帮助设计教学思路和方法。”③其次就是张先生的大教育学观、大教学论观。张认为“教学论研究决不能就教学论教学,应该把教学论置于整个科学体系之中,在比较、借鉴、影响方面来打开研究思路”④;汲取其他学科尤其是临近学科的最新成果,将教学论建立在其他各门学科的基础之上,尤其是心理学的基础之上;而且教学论中应该包括课程论和学习论。三是学习理论思想。张敷荣先生认为学生是学习的主体。他认为,我国教育学由于受赫尔巴特、凯洛夫教学思想的影响而忽视了学生的主体性,教学论重论“教”轻论“学”。而事实上,学生是信息的主体,是教学过程的主动参与者,教学须充分发挥学习主体的积极性。张先生曾两次主译美国教育家L.比格的《学习的基本理论与教学实践》(1983年第3版,1991年第4版),从中也反映出张先生以“学”论“教”的思想。

西南大学教学论学派的特点是起步早,学术影响大,但西南学派在师承关系上、培养学生的数量和延续性上不如西北师范大学那样有完整和系统的学术传承。过去,西南大学在博士生招生方面时断时续,有时候两三年招收一个,有时甚至好几年都不招生,所以张先生带的学生不多。张先生的学生分别在教学论、课程论和学习论三个领域进行研究,并产生了广泛的影响。张先生到了90多岁的时候还没有找到他的接班人。到教学论这个博士点不得不传承下去的时候,时年29岁的博士毕业生靳玉乐继承了张先生的学术衣钵。到了靳玉乐时代,西南大学教学论学派的发展有了较大的起色,进而发展成为国内有较大影响的学术团体。

从学术观点上看,西南学派和西北学派差别也是非常明显的。西北师范大学李秉德先生是以系统论的思想从教学内部构造一个教学论的学科体系,也就是教学七要素以及它们之间的关系的教学论流派。而张敷荣先生建构的是以教学论为中心、课程论和学习论并举的教学论流派。张先生在积极建构教学论内部关系的同时,还建构了课程论与学习论这样两个与教学论密不可分的学科之间的教学论体系。

为什么讲到教学论的时候,大家必然会讲到北京师范大学和华东师范大学?甚至圈子里很多人认为北京师范大学和华东师范大学才是一流的。就教育学的发展而言,北京师范大学和华东师范大学的确很强,但就教学论的发展而言,这两所大学都要晚于西北师范大学和西南大学。只是因为这两所学校整体学术实力较强,给别人一种错觉,认为他们什么都是最强的,这是心理学上的一种晕轮效应。

(三)北京师范大学教学论学派——以王策三先生为代表的教学认识论学派

北京师范大学教学论学科最早是在教育学原理下面产生的,当时王策三先生是教育学原理下面教学论方向的博士生导师,直到教学论博士点批下来后,王策三先生才成为教学论专业的博士生导师。1951年7月王策三先生毕业于安徽大学,同年,考入中国人民大学教育学研究生班学习,高校院系调整后转入北京师范大学教育系。1953年7月研究生班毕业后留校任教。

王策三先生在学习工作中接受过前苏联教育学系统的训练,他的教学认识论思想主要来源于凯洛夫教育学。他的代表作有《教学论稿》、《教学认识论》、《教育论集》、《现代教育论》、《基础教育改革论》等。王策三先生关于教学的基本观点是,教学是一个特殊的认识过程。教学认识论是从教学本质的追问中发展起来的一种教学哲学,是教学的基本理论。1988年,王策三先生出版了《教学认识论》一书,系统地表述了他的教学论观点,他认为:“发展教学论,必须克服教学认识研究上的哲学代替论和心理学化现象,要努力吸收时代发展和科技进步的新成果,真正把握‘教学认识’的特性和运动规律。”⑤他认为教学论要从教学认识论上做文章,概括为三个基本的命题:一是发展学生的主体性是现代教学论的根本目标;主体性的发展是全面发展的核心和综合体现,学生的发展主要是在认识人类文明成果的过程中实现的。二是教师主导、学生主体是教学的基本关系。教师主导是对学生主体学习活动的主导,而学生主体是在教师主导下的主体,教是为学服务的。显然,这和张敷荣先生的以“学”论“教”思想是不一样的。三是教学模式多样综合是现代教学论的根本方式。教学模式从这样或那样的单一化走向多样化、综合化,是现代教学发展的历史规律和必然趋势,是全面实现教学功能的内在要求。应该说,这三个命题,解决了教学的目标、关系和方式等基础性的问题,是教学认识论的三个支柱,也是对教学改革和实践的理论思考。⑥北京师范大学裴娣娜教授所做的教学主体性实验的依据就是王策三先生《教学认识论》中的三个观点之一,即学生是学习的主体。裴娣娜教授在此基础上作了大量的演化与研究,并提出了回到原点建设教学理论的重要观点。

针对新课程改革,王策三先生于2004年发表了题为《认真对待“轻视知识”的教育思潮——再评由“应试教育”向素质教育转轨提法的讨论》的文章(《北京大学教育评论》第3期)。王先生认为新课程改革中有一种轻视知识的倾向,并从教学是一种特殊的认识过程出发,认为新课程改革不管怎么改,轻视知识是不对的,强调要强化知识。对此,华东师范大学的钟启泉和有宝华在2004年发表了题为《发霉的奶酪——〈认真对待“轻视知识”的教育思潮〉读后感》的文章(《全求教育展望》第10期),拉开了教学论学术发展史上的“钟王之争”,其实质是不同教学论学派在学术观点上的对抗。王策三先生的观点主要来源于前苏联的凯洛夫教育学的“双基”教育论、基础知识论,他的指导思想是马克思主义哲学认识论。在他看来,教学认识论本身没有错,只是我们对教学认识论的理解还不深入,还没有达到马克思主义哲学认识论的高度。北京师范大学的裴娣娜教授、丛立新教授、王本陆教授、郭华教授等也通过不同的学术著作继承并传承了这一学术观点。教学认识论是我国教学论学术发展中最有影响的学派之一,它的生命力是强大的,我们不应该片面地否定它,而要结合时代发展的需要,以马克思主义的观点为指导发展它,使它成为中国特色教学论的重要组成部分。

(四)华东师范大学教学论学派——多元化的教学论学派

从源头上来看,李秉德先生曾留学法国和瑞士,他的教学论思想源自于欧洲大陆,后来又在中原地区做过教育实验,有本土的经验,因此西北师范大学教学论学派是来源于欧洲大陆并经过本土改造的学派。张敷荣先生的教学论思想源自于美国。北美的教学论是从课程理论与学习理论中派生出来的,而我们国家恰恰相反,是从教学理论中派生出了课程理论。北京师范大学教学理论源自前苏联。华东师范大学教学论学派之所以被称为多元化教学论学派,是因为它在一开始就分为三派。

1.以施良方先生为代表的“课程论、教学论、学习论”学派

施良方先生曾是瞿保奎先生的助教,瞿先生最早也是在教育学原理下面带教学论的博士生。和北京师范大学一样,在20世纪80年代后期,华东师范大学有了教学论博士点后,施良方教授才成为教学论的博士生导师。施良方先生的学术观点源自北美,集中反映在他的几部著作中:《教学理论——课堂教学的原理、策略与研究》(1999年)、《课程理论——课程的基础、原理与问题》(1996年)和《学习论——学习心理学的理论与原理》(1994年)。通过这三本书可以看出,施良方先生和张敷荣先生的观点非常接近,因为他们的源头都是来自于北美。这三部著作反映了施良方先生构建教学论体系的尝试。

施良方先生认为:“课程是为有目的的学习而设计的内容;教学则是达到教育目的的手段。相应地,课程理论主要探讨教育的内容和目标;而教学理论则主要关注达到这些目标的手段,尽管目标与达到目标的手段之间有千丝万缕的关系,甚至还存在着某些重叠部分,但这两者之间毕竟侧重不同的方面。”⑦在教学理论与学习理论的关系上,虽然说有效的学习理论为教学理论奠定了基础,但是我们不能说学习理论就是教学理论。“一种合适的学习理论并不是改进教学的充足条件,但是,一种有效的教学理论必然是建立在有关的学习理论的基础上的。当然,教学理论不是学习理论的简单的和直接的应用,我们不能把教学理论看作是学习理论的直接的派生物。”⑧学习理论是教学论的基础学科。施良方先生认为,我国教学论有明显的前苏联教学论体系的影子,最明显的例子是:“第一,把课程理论作为教学内容这一部分来处理,构成了涵盖课程理论的‘大教学论’;第二,往往只重视以哲学认识论作为教学理论的基础,忽视了教学理论的心理学(尤其是学习理论)的基础。”而这些都不利于我国教学理论的发展。因此,教学理论要处理好与相邻的姊妹学科之间的关系,这就是课程理论与学习理论。因此,有必要把学习理论、课程理论和教学理论作为教育科学的三门分支学科独立出来进行深入研究。但有一点是可以肯定的:这三者相互依赖、相互促进、而且有一定的相互渗透。⑨

2.以钟启泉先生为代表的课程与教学论学派

钟启泉先生是华东师范大学终身教授、课程教学与比较教育研究所原所长、博士生导师,主要从事比较教育研究和课程论研究。钟启泉先生的比较教育研究思想主要体现在对教师专业化、建构主义理论以及整体教育思想等方面。

钟启泉先生的课程论思想则主要体现在两个方面:一是他的课程论思想,主要体现在他的著作《现代课程论》中。有研究者评论它“为我国课程论的教学与研究拓展新的、基本的视野和理论起点(框架)”,从而使“课程学”成为一门独立的分支学科出现在大学的学术殿堂里。⑩钟先生从关注学生作为“整体的人”的角度出发,强调课程研究离不开对学生的关注,因此极力倡导能够促进学生和谐发展的新的课程形态,如研究性学习、综合实践活动。他把研究性学习课程的开展看作是“课程文化的革命”,是旨在打破分科主义课程的束缚、促进中小学课堂教学从“灌输中心”转型为“对话中心”的一种课程创新。二是他本人参与和引领课程改革的研究与实验。钟先生是我国第八次课程改革专家工作组组长,以他为首的专家工作组起草了《“国家基础教育课程改革纲要”研究咨询报告》,对我国课程与教学领域的问题作出了基本的判断、提出了课程改革的“六大目标”。钟先生认为,课堂教学是形成三个维度的意义与关系的对话实践过程——即同教材与客体的对话、同他人的对话、同自己的对话。所谓“课堂教学”,是由种种要素构成的复杂过程。而且,教学既是单纯的、种种要素的复合体,也是种种过程的复合体,拥有依其内在逻辑而发展的动态结构。课堂教学将从“人(教师)—人(学生)系统”转变为“人(学生)—应答性环境系统”。在课程的编制上,任何课程编制大都离不开三项基本原则:“其一,传承和发展人类文化遗产;其二,回应社会现实;其三,满足儿童发展的需求……基础教育课程体系力图走出知识传授的目标取向,确立培养‘整体的人’的课程目标;破除书本知识的桎梏,构筑具有生活意义的课程内容;摆脱被知识奴役的处境,恢复个体在知识生成中的合法身份;改变学校个性缺失的现实,创建富有个性的学校文化。”(11)华东师范大学高文教授、张华教授等传承了钟先生的观点,其中高文教授在自己的简介中说她是中国第一位课程与教学论的博士生导师,可能就是根据她的理解,课程与教学论作为一个学科而不是课程论与教学论两个学科而言,她是第一个博士生导师;张华教授更是通过他的著作《课程与教学论》反映了将课程与教学整合成一门学科的学术观点。

3.以叶澜教授为代表的生命实践教育学派

叶澜先生是华东师范大学终身教授、基础教育改革与发展研究所前任所长、博士生导师,主要从事教育学原理、教育研究方法论及当代中国基础教育、教师教育改革等的研究。叶澜先生开创和引领的“新基础教育”的理论与实践研究,在海内外产生了广泛的影响。

叶澜先生的“新基础教育”思想主要体现在她在《教育研究》上发表的四篇有代表性的论文中,即发表于1997年第9期的《让课堂焕发生命活力》、2002年第5期的《重建课堂教学价值观》、2002年第10期的《重建课堂教学过程观——“新基础教育”课堂教学改革的理论与实践探究之二》、2003年第8期的《改革课堂教学与课堂教学评价改革——“新基础教育”课堂教学改革的理论与实践探索之三》。叶澜先生的“新基础教育”或者说是教学论思想,主旨是从尊重学生主体性、发展学生主体性角度来构建中国教学论体系。叶先生曾经有两个目标:一个是“上天工程”——能够进行抽象的理论构建与研究;一个是“入地工程”——进行实践研究,能够到中小学课堂中做研究。这两点她确实做到了,并创建出中国生命实践教育学派。她的教学论思想就体现在这个过程当中。叶澜先生、杨小微先生等虽然大量地通过基础教育的课程与教学改革来研究教育的基本问题,但主题还是集中在课程与教学改革方面,所以也是教学论流派中本土化探索的主要力量之一。

除了全国最早建立的西北师范大学和西南大学教学论博士点外,北京师范大学和华东师范大学的教学论博士点发展速度很快,而且形成了很有影响力的学术团队。而第三个阶段兴起的东北师范大学、南京师范大学、华南师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、哈尔滨师范大学、上海师范大学、山东师范大学、福建师范大学、天津师范大学等,也使我国的教学论学派越来越丰富、越来越多样化。

三、中国特色教学论的发展

叶澜先生在与《教育研究》杂志社记者的访谈中,对于如何创立一个具有中国特色的“生命实践教育学派”的回答,她讲了三点:一是开拓的现实主义和现实的理想主义;二是以开发、生成、互动和复杂的方法论为导向;三是理论与实践的积极互动,在综合、互动中,实现观察体悟、批判反思、实践探究和创建生命实践教学论学派。(12)结合我们前面讲过的中国教学论学派的发展过程,我们可以看出,中国教学论学派的发展经历了一个由单一的、少数的学派到多元化的学派的过程。今天看来,中国教学论学派的发展还呈现出两个基本趋势:一是教学论内部的发展,即教学论内部不断地“百家争鸣、百花齐放”;二是学派之间通过合作、交流、发展促成和构建具有中国特色和中国气魄的教学论学派。那么,如何促进中国教学论学派的发展呢?

(一)教学论研究的实践性

教学论研究的实践性实质上是教学研究,需要解决两个问题:一是要解决原创性的问题,二是要解决教学论研究的中国化问题。我们知道,教学论的实践性是教学活动,教学理论是来自于对教学活动的研究,教学实践是教学理论产生的源头。教学理论积累的越来越多的时候,很多研究者不再去研究教学实践,转而去研究教学理论,把理论作为研究对象。当越来越多的研究者去研究教学理论时则极容易忽视了对教学论源头的研究,即对教学实践的研究,从而使学术研究缺乏原创性。教学论研究的中国化,就是要求研究者深入我国的中小学实地从事科学研究,结合中国的文化传统来研究教学,而不是盲目地照搬国外的教学理论。真正的中国教学论研究要求研究者了解和研究中国的文化,这是因为中国的教学论是和中国的教师文化、学生文化以及课堂文化紧密结合在一起的。比如我们走进中国的课堂和走进美国、日本的课堂感受是不一样的——美国的教师可以坐在讲桌上和学生交流,而有的学生可能在玩、可能在探究问题;中国的课堂,老师得站在讲台上,教师的教学必须井井有条、课堂秩序必然井然有序。所以,教学论研究的实践性就是要解决中国教学论的本土性和原创性问题。

(二)教学理论体系的构建

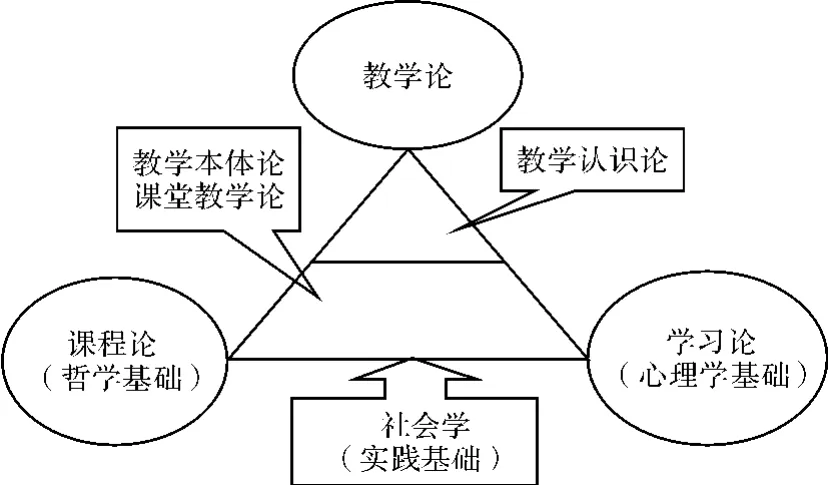

从中国教学论学派的发展过程,我们可以归纳出对教学理论体系构建的基本共识:从内部来讲,是教学的要素构建论,不断深化对教学诸要素理论及其关系的研究;从外部来讲,是教学论和相邻的课程论、学习论三者关系的构建,如图1所示。

图1 教学论体系建构图

从我国教学论学派形成与发展的过程中可以看出,不论是李秉德先生、张敷荣先生,还是施良方先生,他们都讲到了教学系统内部要素的构成与教学系统外部其他学科之间的关系。我们今天讲的教学论学科已不再是原来意义上的教学论了,不论是在国务院制定和颁布的学科名目还是学生培养方案中,都将教学论改称为“课程与教学论”,强调课程论与教学论之间的密切关系。同时,学习理论是教学论建构的心理学基础,而课程论是教学论建构的哲学基础,这是因为课程论要解决教学论的目标与价值问题,是哲学的认识论问题。还有一个学科基础是社会学,解决的是教学论实践基础的问题。比如我们为什么要到实践中去研究教学,就是要让教学理论有一个源头活水,能够有进行原创性的、本土化研究的素材。我们今天所进行的课程改革、学校变革等都不是孤立的,课程、教学、学校等的变革折射出的是整个社会的变化。我们今天进行的基础教育课程改革也不只是教育内部的改革,还是整个社会,尤其是政治、经济、文化、科技等变革因素促成的以课程为突破口的改革。所以科学的教学理论体系的构建,离不开课程理论和学习理论的支持。教学论内部直接和教学改革、教学实践密切相关。教学论内部体系的建构也依赖于外部体系的建构。

(三)学术队伍的整合

过去,教学论学术队伍的发展都是纵向的,以门派为标志,一个门派的学术观点是由师承关系流传下来,依靠学科带头人的学术平台继承本学派的学术观点发展起来的。要构建具有中国特色的学术流派就需要横向地整合各学派之间学术队伍。目前在学术队伍中已经有了教学论专业学术委员会和课程论专业学术委员会这样的组织。教学论专业学术委员会组织全国各地教学论专业研究者,编写了现代教学论的标志性成果,即《现代教学论》(第1-3卷);课程论专业学术委员会组织全国课程论研究者做了相关课程改革的实验研究与实践。但过去不论是教学论还是课程论的研究,对学习论的研究是有所忽视的,甚至有人认为学习论是心理学,因此,当前还需要依靠心理学的力量,或者从课程与教学论队伍中分化出一批有志于进行学习论的研究者。将来通过这样三支队伍在全国的整合,对于学术观点的创新和师承关系的变革等都会发挥重要的作用。学术团体的活动是一种合作双赢的活动,也是一种整体思维与行动的活动,它的价值将在未来学术发展中愈发明显。

(四)研究方法的突破

从方法本身来讲,任何学科都没有一个自己专门的研究方法。方法都是可以独立的,自然科学的方法社会科学也可以用,反之亦然。只有当方法和研究对象结合起来的时候,方法的独到之处才可能表现出来。比如说我们经常讲的把实验法引入心理学之后是心理学科学化的标志,这个说法是值得推敲的。心理学科学化是不是以方法为标志的?并且心理学今天是不是已经科学化了?这个问题也值得研究。所以我们讲方法会有专门的方法学、方法论来进行研究。一方面,方法本身在不断地发展,尤其是在科学技术飞速发展与计算机广泛应用的今天,一些统计分析的方法,以软件的方式使操作越来越简便。另一方面,方法本身还要与研究对象结合起来发展,比如个案法、观察法和人类学结合起来的发展;来自于自然科学的实验法在教育学、心理学中都有使用,而且在与教育学、心理学研究对象结合的过程中实验法本身也获得了一定的发展。另外,我们经常讲的调查法、问卷调查、访谈、叙事研究法等,在社会学、经济学的结合中演化出很多的方法和技术。教学论学科的方法从总体上来讲无非是定量研究与定性研究。定性的研究方法,对于形成和发展教学理论,比如教学认识论、教学哲学等方面发挥了重要的作用。定量研究的方法在课堂教学论、实践教学论中可以不断深化和发展。

因此,从创建一个学派的角度来讲,研究方法的突破需要把握两点:一是能够立足于实践收集资料、研究现象的方法,比如观察法、访谈法、问卷法、个案研究法、实验法等“材料”层面的方法,需要不断地完善。二是能够在系统的、完整的教学理论建构方面的方法,比如思辨的、逻辑的、文献资料的方法结合起来,就是哲学上讲的“质料”层面的方法。总之,我国教学论学科历经60多年的发展,已经形成了繁荣、强大的学科阵容,但是还没有形成中国特色的教学论学派,现在还正处在不同学派各自发展的阶段,在不同学派发展的阶段如何促成一个具有中国特色的标志性的教学论学派,还需要教学论研究者的共同努力。

注释

①李秉德:《李秉德文集》,北京:教育科学出版社,2005年,第99页。

②③④李森、靳玉乐:《学术与人生——张敷荣教育学术思想研究》,重庆:西南大学出版社,2009年,第10-11页,第12页,第11-12页。

⑤⑥王策三:《教育论集》,北京:人民教育出版社,2002年,第7页,第7页。

⑦⑧⑨崔允漷:《课程·良方》,上海:华东师范大学出版社,2007年,第21页,第24页,第29页。

⑩周勇:《课程理论史》,见《课程论》,北京:教育科学出版社,2007年,第54-55页。

(11)宋时春:《钟启泉教育思想述评》,《国家教育行政学院学报》2008年第2期。

(12)《教育研究》杂志社记者:《为“生命实践教育学派”的创建而努力——叶澜教授访谈录》,《教育研究》2004年第2期。

责任编辑曾新

2010-04-20

2010年度甘肃省高等学校基本科研业务费项目“现代教学与课程论学科建设问题研究”