国内科技信息

2011-11-13

国内科技信息

"科学理念"关乎小水电持续发展

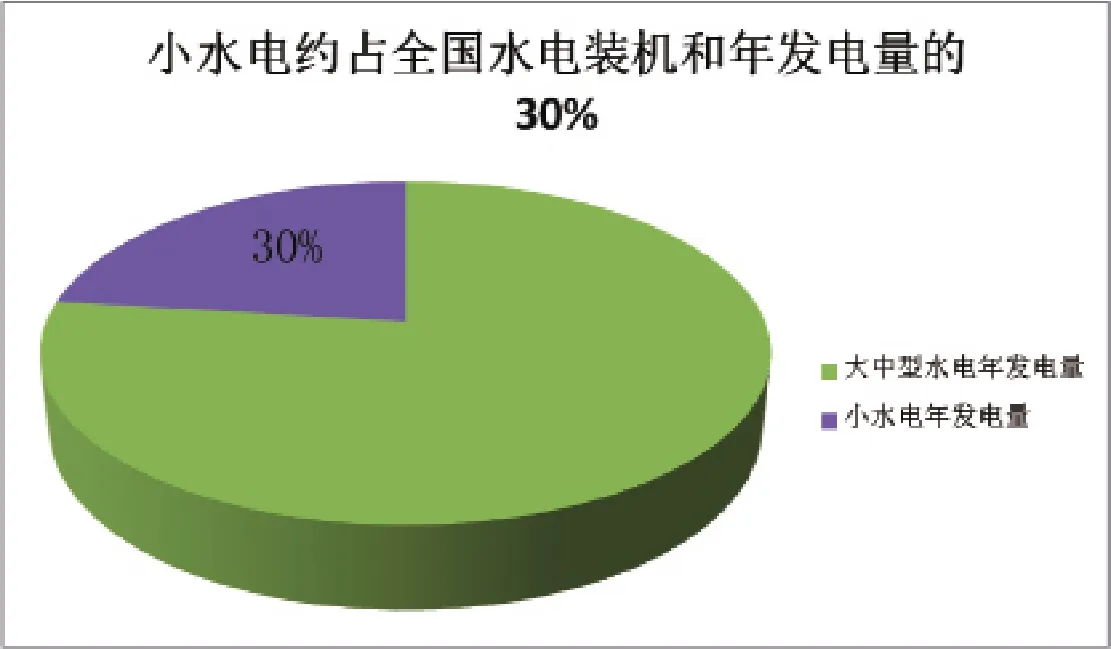

按照装机容量,5万千瓦以下的水电站均被称为小水电。小水电是国际上公认的清洁可再生能源,也是我国最具优势的可再生能源。到目前为止,我国已建成小水电站45000座,装机容量5900多万千瓦,年发电量2000多亿千瓦时,约占全国水电装机和年发电量的30%。小水电在解决农村无电缺电问题、推动农村社会经济发展、保护生态环境、促进节能减排、保障应急供电等方面发挥了重要作用。

小水电存在一些亟须解决的问题,如一些电站在施工过程中,因没有采取有效防护措施,对环境造成一定影响;一些电站业主在征地拆迁和补偿、水资源利用等方面与农民争利;上世纪建设的大量老旧电站能效低下,设备设施老化失修,存在安全隐患等。

水利部部长田中兴认为,善用小水电,利大于弊。让小水电发挥出该有的积极作用,避免乱象出现、产生适得其反的效果,关键在科学管理、科学规划、科学建设,用科学的理念引导其持续发展。

The annual generating capacity of China's small hydropower plants accounts for about 30% of that of all hydropower plants in the nation.

科技投入推动自主创新

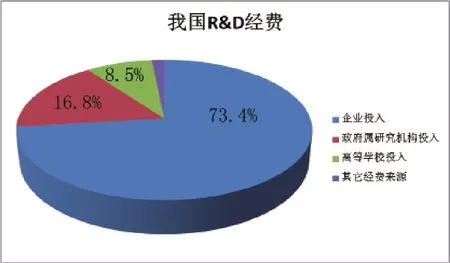

《2010年全国科技经费投入统计公报》显示我国R&D经费投入力度加大,国家财政科技支出稳步增加,科技经费投入继续保持稳定增长的态势,为我国提高自主创新能力,建设创新型国家宏伟目标的实现提供了有力支撑。企业、政府属研究机构和高等学校是我国R&D经费投入最主要的三个执行部门。《公报》显示,2010年,我国各类企业投入R&D经费5185.5亿元,比上年增长22.1%;政府属研究机构投入1186.4亿元,增长19.1%;高等学校投入597.3亿元,增长27.6%,三者所占比重分别为73.4%、16.8%和8.5%。近年来,随着国家创新体系建设不断深化,企业在技术创新中的主体地位越来越稳固,体现在经费投入上就是所占比重越来越高。与2000年相比,企业R&D经费在各执行部门中所占比重提高了13.4个百分点。

企业、政府属研究机构和高等学校是我国R&D经费投入最主要的三个执行部门,三者所占比重分别为73.4%、16.8%和8.5%。

Abstract

In China, Businesses, government research institutions and institutions of higher learning are the three major investors of R & D, and the proportions are 73.4%, 16.8% and 8.5% respectively.

磷科技产业支持力度须加强

“按照现在的消耗速度,我国的磷资源只能再用30年。”中科院院士赵玉芬日前在接受本报记者采访时指出,我国磷资源利用效率低,浪费严重,应尽快将磷科技与产业发展纳入国家战略体系。

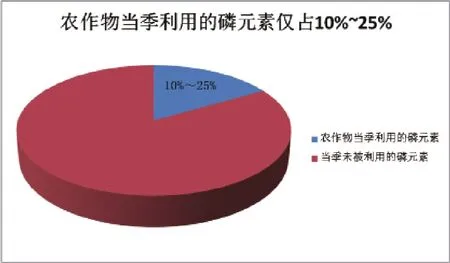

我国每年通过农田、城市废水等途径进入水体的磷高达113万吨。在耗磷量最多的磷肥施用环节,真正被农作物当季利用的磷元素仅占10%~25%。

最新研究成果表明,一个人一年排泄物中含磷达1公斤,若能有效回收我国13亿人口排泄磷,其数量将十分可观。 如果再大力推行使用缓释肥、低浓度磷肥、复合肥和有机肥,并按循环经济理念,加紧制定我国磷资源产业循环经济的发展新战略,将有效缓解可能面临的“磷危机”。

Abstract

Only 10% to 25% phosphorus in phosphate fertilizer is truly absorbed by crops in the current season.

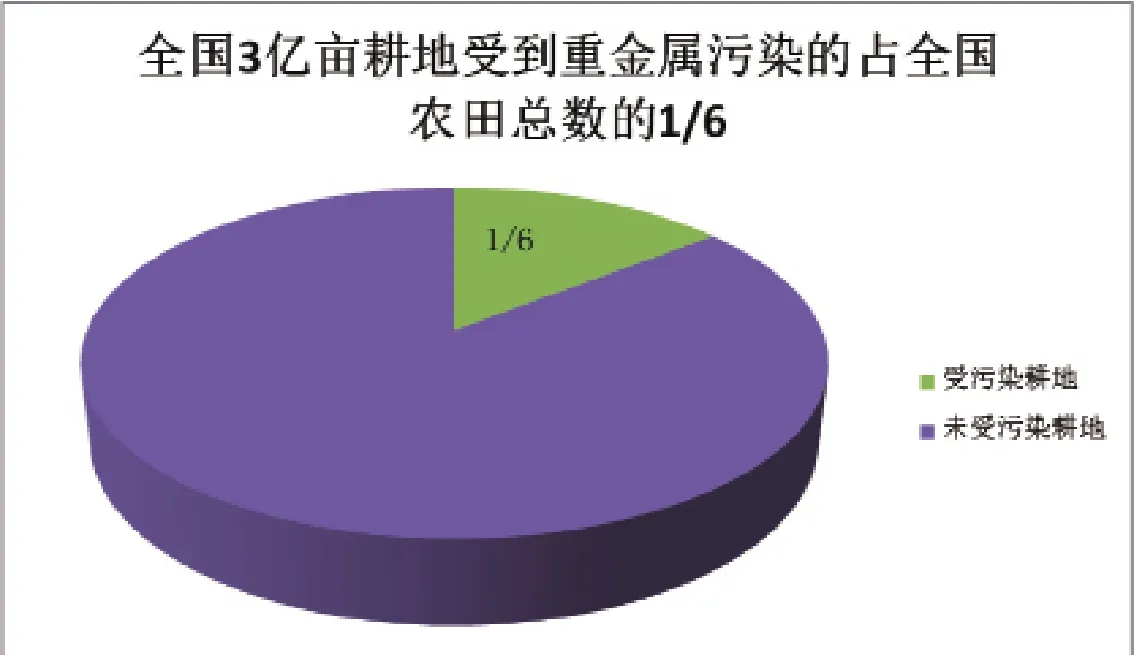

罗锡文院士称全国3亿亩耕地受重金属污染威胁

中国工程院院士罗锡文表示,因土壤、水污染导致的食品安全问题日益严峻,全国3亿亩耕地正在受到重金属污染的威胁,占全国农田总数的1/6,汞、镉和铜是最主要的污染物。“我国有3亿亩耕地受到重金属污染,沿海地区最严重。”土壤受重金属污染与经济发达程度有正比例关系,经济越发达,土壤污染越严重。此外,农产品种植中使用的化肥、农药过量,也是食品污染的重要来源。而在加工环节中,过量地使用添加剂,以及使用非法添加物,则是食品污染的另一个主要原因。“物联网是解决食品安全问题的途径之一。”物联网可以用在农业生产环境监控、农业生产过程监控和农产品的品质检测等领域,土壤是否受到污染,畜禽是否健康,甚至包括水果的品质,都可以从物联网上知道得一清二楚。

Abstract

300 million mu of arable land in China is under the threat of heavy metal pollution, accounting for 1 / 6 of the total fields.

发挥空间技术优势 加快自然灾害机理研究与预测

重大自然灾害管理是一个复杂的科技与组织管理体系,但我国尚未形成灾害研究、预测和防治的系统运作机制。为此,专家呼吁——

“利用空间技术进行重大自然灾害机理研究与预测,已成为越来越重要的防灾减灾手段。这需要多学科、跨部门的专家共同努力,通过从定性到定量的综合集成,才有可能在灾害机理科学与预测技术领域取得新的突破。”在近日召开的“空间技术对重大自然灾害机理的研究和预测”的第405次香山科学会议上,与会专家认为,空间技术与其他观测手段相比,具有大覆盖、全天候、多尺度等优点,应以此为基础组建天、空、地一体化动态立体观测体系,开展地球系统科学和地球自然灾害的研究。

重大自然灾害管理,航天技术大有用武之地

随着航天科技的发展和学科的交叉融合,遥感、地理信息系统和卫星通信定位等空间信息技术逐渐广泛应用于灾害研究中,并在重大自然灾害的预报、预警和动态监测中显示出巨大潜力。

“航天科技在自然灾害管理中有不可替代的优势和作用。”中国航天科技集团公司总经理马兴瑞说,我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一,中国航天相继发展了气象卫星、地球资源卫星、海洋卫星、环境与灾害监测卫星、通信与导航卫星等一系列可用于自然灾害管理的天基系统,并积极参加了相关领域的国际合作。

上世纪航天科技发展主要用于对地球资源、气象、海洋的研究和监测,今后航天科学技术的发展将深入到地球气候变化、生态环境和地质灾害的研究和预测。

“重大自然灾害管理是一个复杂的科学技术与组织管理体系。”马兴瑞认为,在这一领域,正面临两方面的挑战:一是重大自然灾害的机理研究与预测,这需要全面、广泛、深入、细致、持久地认识自然,对地球系统运行演变规律与致灾机理、自然灾害的征兆与演变过程、各类自然灾害之间的联系与相互作用有深入完整的认识;二是应对重大自然灾害的快速响应,要建立类似于“作战”的理念,针对灾前、灾中、灾后的不同特点和需求,建设由灾害机理研究、灾害预测预报和防灾减灾等系统组成的“平战结合”重大自然灾害管理体系。

本次香山科学会议就是探讨运用空间科学技术研究重大自然灾害形成机理和预测的理论与方法,为我国卫星遥感、卫星通讯、卫星导航等空间信息技术减灾提供开创性立论依据,并在研究与应用中,实现空间信息科技与灾害预测科技的相互融合、相互促进。

我国灾害研究、预测和防治尚未形系统运作机制

成

“我们现在研究都把时间花费各自为战上,自然灾害之间存在着极大的关联性,仅靠几个单位几个部门难以形成举国合力。”中国航天总公司第九研究院原院长陶家渠呼吁,“要加强自然灾害链孕育与发生机理和预测的关联性研究,各研究单位不应封闭自我,要海纳百川。”

“目前我国灾害研究、监测、预测和防治还没有形成一体化的系统运作机制。”中国地质大学(武汉)重大地质灾害研究中心主任李德威告诉科技日报记者,“一个灾种的监测和预防可能会涉及地质、气象、航天、海洋、地震、水文等十几个部门,但现实中则是部门分割,缺乏统筹协调和信息共享,基础研究与工程应用脱节,横向和纵向都存在割裂。”

与会专家一致认为,我国在防灾减灾的致灾机理和预测方法上已取得一些创新认识,必须建立常设研究机构,组织多学科专业人员对灾害机理、预测方法、灾害前兆关联性和取能减灾,长期开展系统的综合研究和协同创新。同时,应该从国家层面组织开展灾害和灾害链的研究,克服部门分割和门户之见。

陶家渠等专家建议,应在国家自然灾害预测预防领导机构下,建立跨部门、跨学科的从事自然灾害关联性综合集成的常设性研究机构,提供开放的灾害研究平台和试验区,按照系统工程的思想,组织社会各方力量,群策群防,走出有中国特色的防灾减灾之路;从上至天文、下至地球深部,对相关的自然灾害,开展长期性综合研究;并从总体和全局上协调、引导各行业对自然灾害的分散研究。

一系列科技和管理问题亟待解决

与会专家表示,当前亟须解决一系列科学、技术及管理问题。例如,空间观测技术在灾害研究方面现有服务能力尚难以满足防灾减灾的需求,及时性、精确性、时空分辨率等都有待提升;需要加快进行气候变化的观测和建模研究,明确人类活动与自然演进对气候变化的影响比重,降低我国气溶胶气候效应评估的不确定性;研究高精度的地磁和重力卫星载荷,满足地震预测需要;充分发挥灾害研究中老专家知识传承作用,避免有特色的灾害研究与预测方法后继乏人的局面。

与会专家建议,要加快自然灾害的空间技术监测能力建设,以强化灾害机理研究,特别是灾害关联性研究,提升灾害预测与预报能力;加强灾害相关信息的共享与综合集成,促进多种卫星资源的综合利用,发挥空间信息基础设施的最大效益;建议在国家设立“自然灾害机理研究和预测”重大科学研究基金,吸纳多学科、多领域专家参与交叉研究和国际交流等。

CCS呼吁积极应对船舶绿色技术革命

CCS calls for active response to green technology revolution of ship

10月11日,中国船级社(CCS)技术委员会召开2011年特别会议,CCS总裁李科浚在会上呼吁我国相关业界紧急行动起来应对船舶“绿色技术革命”,造船和航运业的节能减排工作需要大提速。

随着EEDI(船舶能效设计指数)和SEEMP(船舶能效管理计划)被正式纳入MARPOL公约(《国际防止船舶造成环境污染公约》)附则六修正案,国际海事组织(IMO)温室气体减排框架下的三个关键步骤,即EEDI、SEEMP、MBM(市场机制)中,已有两项被列入强制要求。这预示着航运业、造船业以及相关产业所面临的减排冲击将全面进入实质性阶段。

李科浚说,这场“绿色革命”将引发造船航运生态的重大变革。特别是在当前全球金融危机之后,航运业再次陷入低谷之际,绿色技术、绿色标准规范将成为此次格局调整的重要推手,新的满足国际公约和国家节能减排要求的绿色船型、绿色技术将会是下一阶段造船新订单争夺的关键。

据悉,IMO目前提出了涉及25个领域的绿色减排技术,其中大部分技术已被国外船厂应用,预计技术成熟期在2015年到2020年。日本和韩国的EEDI船型开发已经进入成熟期,具备接单条件;我国现阶段对这些技术还处于初步掌握阶段,情况不容乐观。研发和创新是我国船企的弱项,重大技术攻关从研发到应用需要若干年的时间,如果船舶行业放缓绿色船型、绿色技术研发的步伐,届时只能高价购买国外的设计和设备,EEDI就将成为我国船舶工业做大做强的致命障碍。

CCS目前已经在绿色船舶规范(海船、河船)编制及相关指南、软件、计算工具的开发和专项绿色技术的研发、绿色船型研发以及国内外市场合作等方面开展工作,取得相当大的进展。

高科技支撑土地执法监管

High-tech supports law-enforcement and supervision of land

随着城市扩张和基础设施建设推进,土地违法案件呈上升趋势,土地违法形势越来越严峻。运用信息化和科学化监管手段,建设MapGIS土地执法监管信息平台,举报、巡查、监控、执法实现一体化管理,达到土地快速执法的目标,有利于违法用地在第一时间被发现、制止、查处,更有利于“严格保护耕地、节约集约用地”。

MapGIS土地执法监管信息平台包括违法用地网上举报系统、动态巡查系统、指挥监控系统和执法监察系统四大功能模块。违法用地网上举报系统利用互联网等社会公共资源,使公众可及时举报违法用地信息,并可将举报信息定时输送到后台监控中心,由监控中心通知巡查队伍进行现场核查。动态巡查系统利用手持GPS设备进行现场定位、采集现场影音数据、填写核查信息,通过现代化手段巡查各类违法用地、疑似用地情况,并通过无线传输方式和数据导出方式连接到后台指挥监控中心。指挥监控系统可接收违法用地网上举报和动态巡查的数据进行分析,判断是不是违法用地,并将分析结果进行反馈,将数据传输到执法监察系统进行审批处理。执法监察系统提供对动态巡查、卫片执法信息的管理,以及违法用地案件查处审批等辅助决策功能。

我国杂交小麦育种技术将大规模产业化应用

Breeding technology of hybrid wheat will be applied in industrial production in China

10月15日,中国种子集团有限公司与北京市农林科学院在北京签署战略合作协议,共同投资设立中种杂交小麦种业(北京)有限公司,致力于加快杂交小麦优良品种的选育和推广,这标志着我国杂交小麦育种技术即将进入大规模产业化应用阶段。

今年4月,国务院出台《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》,提出坚持产学研相结合,支持科研院所和高等院校的种质资源、科研人才等要素向种子企业流动,逐步形成以企业为主体、市场为导向、资本为纽带的利益共享、风险共担的农作物种业科技创新模式。

据介绍,此次中种集团与北京农科院的合作是在产学研结合道路上的一次有益尝试,科企之间优势互补、强强联合,将实现农业科研成果与产业转化和技术推广的有效对接,为我国农业经济发展、科技进步和粮食安全及保持我国杂交小麦育种技术国际领先地位发挥巨大作用。

目前,我国杂交小麦育种研究已取得重大突破,形成了独创的二系法杂交小麦应用技术体系,整体水平国际领先。用二系法选育的杂交小麦品种,抗逆性强、水肥利用率高、增产幅度可达15%~20%,并减少亩播种量达1/3,对粮食生产节本增效作用显著。

中国建成世界最大油压机

China develops the world's largest oil press machine

中信重工世界最大、最先进的18500吨油压机近日完成“大考”,成功锻造438吨特大型钢锭,将满足国内水电、火电、核电、加氢反应、冶金、船舶等大型装备关键大型自由锻件的制造需求,有效提升我国大型锻件、重型装备制造的产业能力。

10月10日上午9点20分,随着现场指挥一声令下,18500吨油压机、750吨·米操作机迅速联动。约10分钟后,一支重达438吨的特大型钢锭在550吨锻造吊的强力夹持下,缓缓移向18500吨油压机工作台。

两分钟后完成400吨钢锭的镦粗动作,并与750吨·米操作机配合,像“揉面团”一样轻松地反复对438吨钢锭锻造。约1个小时后,18500吨油压机和750吨·米操作机严格按照工艺要求顺利完成438吨钢锭的镦粗拔长工序。

中信重工董事长任沁新介绍说,该机组目前规格和功率均创世界之最,最大镦粗力达到18500吨,可锻造600吨的钢锭、单重400吨的锻件;锻件正负误差不超过2毫米,快锻次数每分钟可达44次以上,锻造一个锻件可同时做10个动作,一人即可操作完成。

特别是其液压传动系统采用了世界最先进的泵控技术,比之传统的阀控可大大减少能量损失,实现20%以上的节能效果。

据了解,自今年3月进入试生产以来,18500吨自由锻油压机承接了多项大型锻件的生产任务,圆满完成了100~300吨级共110余支钢锭的锻造任务,顺利实现了对轴类、板类等多种产品的成型及尺寸控制,具备了生产大型尖端锻件的能力。

此次锻造成功的438吨特大型钢锭,是中信重工为江阴兴澄特钢4300轧机提供的大型关键锻件。该锻件采用双真空冶炼,内部质量要求按国外著名冶金企业DANIELI标准执行。

天津加大科技型中小企业扶持力度

Tianjin puts more effort into supporting the development of small and medium-sized high-tech enterprises and builds a service platform for them

日前,从“加快科技型中小企业发展 促进经济结构调整”会上获悉,天津市将加大对中小企业,尤其是科技型中小企业的扶持力度,在促进中小企业增数量、上档次的同时,为中小企业特别是科技型中小企业提供全程优质服务。此次会议由天津市政府合作交流办公室、天津日报传媒集团主办。

有数据显示,天津市中小企业增速处于高位运行态势。到9月底,天津市中小企业达17.9万户,其中民营企业达15.4万户,注册资本1万亿元;个体工商户达23.5万户,注册资本135亿元。与此同时,天津市科技型中小企业数量也从1.25万家增加到3万家,占天津市中小企业的比例从9%提高到15%。科技型中小企业合计实现销售收入从3100亿元增加到了10000亿元以上。

目前,天津市培育超亿元的科技小巨人企业达到1500家。其中年销售收入超过3亿元的企业500家,超过10亿元的企业100家,基本具备上市条件的企业100家。在中小企业整体发展向好的同时,天津市中小企业总量偏少、规模偏小、科技实含量偏低等问题也表现突出。企业普遍存在着“三升一降”的问题。即劳动力成本、原材料成本、融资成本上升,盈利水平下降。为此,天津市相关部门制定了“一揽子”措施以解决中小企业所面临的实际问题。

天津市中小企业局提出狠抓“八个服务平台”建设,为科技型中小企业提供信息化服务、全民创业服务、科技创新服务、人力资源服务、法律维权服务、金融创新服务、诚信建设服务及市场拓展服务。同时,市科委将着力完成《科技小巨人成长计划》任务,“十二五”期间,天津要建设完善科技企业孵化器100家、生产力促进中心100家、科技特派员队伍1000人、创业导师1000人。重点扶持国家级、市级园区50个,园区聚集的科技型中小企业数量达到天津市总量的80%。

未来五年,天津市将筹集财政资金200亿元,支持科技型中小企业发展。

其中,市级财政资金80亿元主要用于三个方面,一是作为政府资助周转基金,支持成长期和壮大期科技型中小企业发展。一般可获得100万元至1000万元的支持,以上周转基金采取无息借用方式,2至3年后归还;二是支持载体建设;三是对区县支持符合申报国家创新基金项目的奖励。滨海新区财政资金30亿元,主要用于支持成长期和壮大期科技型中小企业发展。区县和功能区的90亿元,作为企业的“第一桶金”,以无偿资助形式为主,主要是对初创期科技型中小企业提供支持,额度一般在10万元至60万元,帮助其提高生存能力,实现快速成长。在加大对科技型中小企业财政资金投入的同时,还要统筹市政府各部门专项支持资金向科技型中小企业倾斜。

未来五年我国从纺织大国向纺织强国迈进

China’s textile industry: From a large textile nation to a powerful one in next f ve years

今后五年,中国棉纺织行业要由过去偏重经济增长转向更加重视经济结构调整、更加重视经济发展方式的调整,要推进产业转移,发挥区域优势,提高资源整合和利用能力,优化区域布局,把着眼点放在进一步提高国际竞争力上,加快从纺织大国向纺织强国迈进的步伐。

于10月16日至17日在江苏盐城召开的第七届中国国际棉纺织会议,适逢我国实施“十二五”发展规划纲要的开局之年,毫无疑问,向国内外棉纺业界的同仁介绍我国棉纺织行业未来五年的发展目标和发展方式将是本届中国国际棉纺织会议的主要议题之一,该议题也必定是世界各国与会代表极为关注的内容之一。就“十二五”期间我国棉纺织行业的发展重点和发展模式等话题,记者专访了中国棉纺织行业协会会长朱北娜。

走减量增效发展之路

经过十多年的高速发展,我国棉纺织行业世界大国的地位已经毋庸质疑,但我们却不是棉纺织强国。如何在巩固大国地位的同时尽快实现纺织强国的目标?我国“十二五”规划提出的转变发展方式的这条主线为正处在结构调整关键时期的中国棉纺织行业指明了发展方向。

中国棉纺织行业协会会长朱北娜说,“十二五”期间,棉纺织行业要本着坚持科学发展和可持续发展的原则,努力实现经济发展方式的转变。今后五年,中国棉纺织行业要由过去偏重经济增长转向更加重视经济结构调整、更加重视经济发展方式的调整,要推进产业转移,发挥区域优势,提高资源整合和利用能力,优化区域布局,把着眼点放在进一步提高国际竞争力上,加快从纺织大国向纺织强国迈进的步伐。

合理布局棉纺生产能力

朱北娜说,棉纺织行业是我国纺织行业重要的基础产业。“十一五”期间,棉纺织行业在技术进步和市场需求的双重拉动下,产业规模迅速扩大,装备水平、经济效益有效提升。“十二五”期间棉纺织行业将有重点、有梯度地推进产业转移和优化布局,促进区域协调发展,使棉纺织行业从规模增长型向效益增长型转变。

从生产规模发展来看,按照国家统计局统计2010年纱产量为2717万吨,以年均增长5%计算,到2015年纱产量将达到3450吨;按照棉型纤维保有量计算,2010年纱产量约2100万吨,按年均增长5%计算,到2015年纱产量将达到2700万吨。按国家统计局统计,2010年布产量800亿米,以每年增长5%计算,到2015年机织布产量将达到1000亿米。

从区域布局来看,朱北娜认为,既要推动中西部地区的发展,也要促进区域协调发展,缩小发展不平衡的瓶颈问题。

为国民经济再作新贡献

朱北娜特别强调:为上下游产业的发展、为国家外汇平衡、为国家积累资金、为国家安排大量就业作出贡献,仍将是“十二五”期间我国棉纺织行业的重要任务。

我国人口众多,市场庞大,内需潜力大是我们发展的巨大优势。朱北娜说,从消费需求看,未来十年,国家一系列的惠民政策将有助于拉动中低收入群体和农村人口的消费能力。根据中国纺织工业协会公布的数据,2010年纺织纤维加工量为4130万吨,按内需为60%以上计算,国内年纤维消耗量约为2500万吨。考虑棉花资源的有限性、化纤消费的快速增长、棉型纤维消耗占比逐年降低等因素,预计人均棉型纤维消耗绝对值仍会逐年增长。“十二五”期间,人均纺织纤维消费量将达到19千克,棉型纤维消耗占比51%;人均棉型纤维消费量达到12千克。

谈到“十二五”期间棉纺行业的出口创汇目标时,朱北娜说,棉纺织产品的出口创汇与纺织产品的出口量仍然会同步协调发展。棉制纺织品及服装、棉制纺织品和棉制服装创汇以年增7.5%、7%和10%左右为目标,分别达到1100亿美元、320亿美元和880亿美元。其中,纱线出口数量年均增长2%,纯棉及混纺坯布出口数量年均增长5%,色织布(含牛仔布)出口数量年均增长2%。随着世界各国对棉制品的消费热度不减,国内消费也不断增长,到2015年,出口总折纱量将达到550万~580万吨。

朱北娜说,“十二五”期间,棉纺行业赢利水平也将在“十一五”基础上稳步提升。根据2000年以来行业实现利润均以每年27%的速度增长,预测到2015年年均增长将在15%左右。棉型吨纤维产值(按现值计算)以大力提高劳动生产率为目标,从2010年的5.65万元提高到2015年的10万元。

可持续发展贯穿始终

“如果说过去10年中国棉纺织行业的高速发展是满足了国内外市场的需求,那么今后的10年应该是转型增效的10年,是由棉纺大国向棉纺强国发展的10年”。朱北娜说,要实现棉纺织强国的宏伟目标,中国棉纺织行业必须要在“十二五”期间放慢速度,要更加关注和重视可持续发展。

朱北娜谈到,要实现可持续发展,首先要加大人才培养力度。

其次是提高用工水平。

第三是要重视节能减排工作。

第四是继续推动社会责任的建设。

朱北娜说,两年一次的中国国际棉纺织会议已经成为全球棉纺业界同仁交流的盛会。在过去的各个时期,中国棉纺织行业的发展都离不开世界经济的大背景,无论原料还是纺织品市场也都与世界许多国家紧密相连,在“十二五”时期,我们依然要本着与世界纺织业和谐发展的原则,因此我们把本届会议的主题确定为“产业调整持续发展--世界与中国”。相信来自各国的纺织业界代表将围绕这一主题带着各自不同的观点,来诠释未来全球纺织业界协调发展的美好前景。

中国欲建8亿亩高标准农田 未来农地将分等级

China will develop 800 million acres high standards farmland and the farmland will be graded in the future

按照全国土地整治规划,2015年我国将建成4亿亩高标准基本农田,2020年力争建成8亿亩高标准基本农田,为国家粮食安全奠定坚实基础。

什么是高标准基本农田?高标准基本农田须达到哪些标准?建设过程中公众如何参与?日前,国土资源部印发《高标准基本农田建设规范(试行)》,明确了高标准基本农田建设的目标、任务、原则、建设内容与技术要求、建设程序等,首次从国家层面规范高标准基本农田建设工作。

《规范》明确指出,高标准基本农田即一定时期内,通过土地整治建设形成的集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强,与现代农业生产和经营方式相适应的基本农田。包括经过整治的原有基本农田和经整治后划入的基本农田。高标准基本农田建设则是以建设高标准基本农田为目标,依据土地利用总体规划和土地整治规划,在农村土地整治重点区域及重大工程、基本农田保护区、基本农田整备区等开展的土地整治活动。

《规范》要求,建设高标准基本农田,要坚持十分珍惜和合理利用土地、切实保护耕地的基本国策,规范开展高标准基本农田建设;坚持规划引导,统筹安排,规模整治,优先在基本农田范围内建设;坚持因地制宜,实行差别化整治,采取田、水、路、林、村综合整治措施;坚持数量、质量、生态并重;坚持农民主体地位,充分尊重农民意愿,维护土地权利人合法权益,鼓励农民采取多种形式参与工程建设;以土地整治专项资金为引导,聚合相关涉农资金,集中投入,引导和规范社会力量参与。

高标准基本农田建设的主要目标包括五方面:一是优化土地利用结构与布局,实现集中连片,发挥规模效益;二是增加有效耕地面积,提高高标准基本农田比重;三是提高基本农田质量,完善田间基础设施,稳步提高粮食综合生产能力;四是加强生态环境建设,发挥生产、生态、景观的综合功能;五是建立保护和补偿机制,促进高标准基本农田的持续利用。

高标准基本农田建设的重点区域包括基本农田保护区和基本农田整备区、土地利用总体规划确定的土地整理复垦开发重点区域及重大工程、土地整治规划确定的土地整治重点区域及重大工程、基本农田整理重点县。地形坡度大于25度的区域、自然保护区、退耕还林区、退耕还草区、行洪河道以及河流、湖泊、水库水面等区域则禁止建设。

《规范》强调,高标准基本农田建设内容主要包括土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持以及其他等五项工程。通过高标准基本农田建设,实现每个耕作田块直接临渠(管)、临沟、临路,保证每个耕作区与农村居民点相连。

《规范》还规定了各项工程的具体建设标准,如耕作层厚度应达到30cm以上,有效土层厚度应达到60cm以上,灌溉水利用系数应不低于0.6,田间基础设施占地率应不高于8%,基础设施使用年限一般不低于15年等。

公众如何参与高标准基本农田建设并发挥积极作用?《规范》要求,落实公众听证制度、公告制度、群众监督制度等,确保公众参与的规范化和程序化;充分尊重当地农民和农村集体经济组织在公众参与中的主体地位,鼓励群众全程参与;实行多方监督,确保工程建设符合设计和质量要求。

该项工作的验收内容包括:建设范围、建设规模、新增耕地面积、工程任务完成情况、工程质量、耕地质量、资金使用与管理、权属调整成果、土地利用现状变化情况、后期管护措施等。高标准基本农田建成后,应根据农用地分等定级规程开展耕地质量评定。

十大重点节能工程取得积极进展

Positive progresses have benn made in ten key energy conservation projects

十大重点节能工程包括:燃煤工业锅炉(窑炉)改造工程、区域热电联产工程、余热余压利用工程、节约和替代石油工程、电机系统节能工程、能量系统优化工程、建筑节能工程、绿色照明工程、政府机构节能工程、节能监测和技术服务体系建设工程。

十大重点节能工程是实现“十一五”单位GDP能耗降低20%左右目标的一项重要的工程技术措施,目标是在“十一五”期间实现节能2.4亿吨标准煤。

“十一五”期间,国家制定发布了十大重点节能工程实施意见,中央和省级地方财政都设立了节能专项资金,对节能改造实行投资补助和财政奖励,有力推动了十大重点节能工程的实施,共形成节能能力3.4亿吨标准煤。中央预算内投资安排80多亿元、中央财政节能减排专项资金安排220多亿元,共支持了5200多个重点节能工程项目,形成节能能力1.6亿吨标准煤。十大重点节能工程的实施取得了良好的经济和社会效益:

一是大幅度提高了能源利用效率。2009年与2005年相比,火电供电煤耗由370克/千瓦时降到340克/千瓦时,下降了8.11%;吨钢综合能耗由694千克标准煤降到615千克标准煤,下降了11.4%;水泥综合能耗下降了16.77%;乙烯综合能耗下降了9.04%;合成氨综合能耗下降了7.96%;电解低铝综合能耗下降了10.06%。

二是促进了先进节能技术的推广应用。纯温余热发电、新型阴极铝电解槽、高压变频、稀土永磁电机、等离子无油点火等一大批高效节能技术和产品得到普遍应用。

三是促进了节能环保产业发展。我国高效照明产品、家用电器、电机、新型节能墙材等节能设备和产品的市场规模得到大幅度提升,节能环保装备的研发和制造水平显著提高。

国家林业局生态定位站网建设提速

State Forestry Administration speeds up the construction of eco-positioning station network

“十二五”期间,国家林业局将加快推进陆地生态系统定位研究站网建设,计划再建92个生态站,使国家林业局陆地生态系统定位研究站网站点数量达到192个。这是记者9月2日从国家林业局科技司举行的国家林业局陆地生态系统定位研究站网建设工作座谈会上了解到的消息。

国家林业局科技司近日形成了《关于加快国家林业局陆地生态系统定位研究站网建设的报告》。截至目前,国家林业局已建生态站100个,其中包括森林站70个、湿地站18个、荒漠站12个。目前,生态站网在基础设施、观测水平、创新研究、特别是在陆地生态系统服务功能评估等方面已形成一批观测研究成果,为准确评价林业生态工程建设成效、宣传林业功能和作用、应对气候变化以及履约谈判提供了基础数据和重要支撑。

报告指出,在开展野外生态系统定位观测方面,中科院已基本完成大规模建设,进入了提档升级阶段,并在部分重要生态区加紧布设新的站点,环保、农业、水利等部门也在典型生态功能区加紧布局。国家林业局生态站网建设虽然起步早,但建设进程明显滞后,还处在布局建设和改造升级并存的阶段。

报告指出,掌握典型生态区的关键数据和科学成果,才能争取生态建设话语权和观测研究的制高点,因此,生态站网建设尤为必要和迫切。根据《国家林业局陆地生态系统定位研究网络中长期发展规划(2008-2020年)》,“十二五”期间,国家林业局将加快推进陆地生态系统定位研究站网建设,力争建成布局合理、类型齐全、条件完备、机制完善、覆盖全国主要生态区域的生态站网,构建创新能力突出、达到世界先进水平的中国陆地生态系统定位研究网络观测与研究平台。

与会专家建议,推进生态系统定位研究站网建设应加强生态站网领导机构建设,成立国家层面的领导管理机构;从政策保障、资金投入等方面,争取各方面资源,全面加快建设进程;加大资金投入力度,设立生态站网运行保障专项经费;加强科学技术研究,开展跨区域、多尺度、多领域的联网研究,加强与国际一流生态站网的合作;加速人才队伍建设,建立人才引进与激励机制。

国家林业局陆地生态系统定位研究站网,是以森林、湿地、荒漠三大生态系统类型为研究对象,按照我国地理分布特征和生态系统类型区划,开展生态系统结构与功能的长期、连续、定位野外科学观测和生态过程关键技术研究的站网体系。生态站网分布在全国典型生态区,由林业系统科研和教学单位的若干陆地生态系统定位研究站组成。

我国已形成独立完整的核科技工业体系

China has formed an independent and complete industrial system of nuclear science and technology

记者从正在贵阳召开的中国核学会2011年学术年会上获悉,我国核工业经过多年的发展,从上世纪六、七十年代成功研制了原子弹、氢弹和核潜艇,到十一届三中全会后以军为主转向军民结合,先后掌握了中子弹和核武器小型化技术,核电产业从“零的突破”到批量化建设,实现了由单一军用产业向军民结合的新型核工业科技体系的重大突破,形成了独立完整的核科技工业体系,为国家核能的可持续发展奠定了坚实基础。

中国核工业集团公司总工程师雷增光介绍说,我国核工业坚持走自主创新之路,建立了综合性的核科研基地和专业研究机构,形成了门类齐全、专业配套的核科技创新体系,在核科学技术基础研究、先进核能技术开发、核应用技术研究等方面取得了可喜成果,建成了浙江秦山、广东大亚湾和江苏田湾3个核电基地,投运核电机组14台,装机容量达1189万千瓦。

此外,在核技术方面,我国掌握了具有自主知识产权的二代改进型百万千瓦级核电技术,为开拓国际核电市场创造了基本条件;核燃料重点环节专用装备研制成功并工业化运用,实现了铀浓缩技术的重大跨越;乏燃料后处理中试工程热调试取得圆满成功,实现了我国乏燃料后处理技术的重大突破。

雷增光说,今年,由我国自主研发的第一座快中子反应堆——中国实验快堆(CEFR)并网发电成功,标志着我国第四代先进核能系统技术实现重大突破,在占领核能技术制高点和建立可持续发展的先进核能系统上迈出了重要一步。

中国多项海洋能战略研究取得阶段性进展

Periodic progresses have been made in a number of studies on ocean energy strategy in China

记者从中科院广州能源研究所日前召开的国家“十二五”海洋能研究阶段汇报会上获悉,中国多项海洋能的战略研究取得进展,许多关键技术及设备已进入海上试验阶段。

据中科院广州能源研究所海洋能实验室首席科学家游亚戈研究员介绍,作为该所承担的重要海洋能课题——“南海海岛海洋能独立电力系统示范工程”,目前已自主研发并建造出10KW鸭式波能装置,正在调试并准备进行海况试验。

另外,由该所承担的重要课题——“20KW海洋仪器波浪能动力基站关键技术研究”,目前已取得阶段性成果。该课题负责人吴必军副研究员介绍,该波浪能动力基站要建造的是漂浮直趋式波能装置,目前接近于实型的1/2功率模型已经建造完毕,正处于调试阶段,将于近期进行海上试验。“该模型投放地点的海洋环境调查也已完成,波浪能装置的投放平台也正在建设中。”

中科院广州能源研究所承担的“1KW水母式波浪能发电装置研究与试验”课题负责人盛松伟介绍,该项目研究的是一种新型波能装置,目前已获得发明专利授权;初步确定了三个项目实施地;制作了1/10比例模型,并进行了水槽试验;初步确定了水母装置的设计方案。

国家海洋技术中心、国家海洋局海洋可再生能源开发利用管理中心副主任夏登文认为,中国这几项海洋能战略研究的核心项目,其目前的进展情况基本符合预订目标。他表示,“南海海岛海洋能独立电力系统示范工程”项目任务的实现,是整个海洋能专项的关键,关系到未来中国海洋能利用技术的发展,有关方面将全力支持这一核心技术取得突破。

我国靠自主装备攻克太阳能、风力发电"脱网"难关

China overcame the difficulty of "off network" in solar and wind power by equipment developed independently

中国南车株洲电力机车研究所有限公司12日宣布,他们研制的具有特殊“电压穿越”功能的光伏逆变器通过国家级技术认证。这一成果使我国能依靠自主装备攻克太阳能、风力发电“脱网”难关。

记者从中国南车株洲电力机车研究所有限公司了解到,科研人员通过艰苦攻关,终于成功研制出了能广泛应用于新能源产业的光伏逆变器。这种高技术装备能在光伏或者风力发电站连接电网发生电压骤降故障时,发挥“低电压穿越”功能,支撑电网恢复运行或避免故障扩大。经过我国唯一具有对这一技术认证资格的南京国网电科院太阳能研发实验中心检测,光伏逆变器波形等各项指标及测试数据表现良好,已经于10月上旬顺利通过技术认证。

有专家介绍,我国风力、光伏等清洁能源发电近年发展迅猛。但一些风力和光伏电站供电不稳定,“脱网”等故障频繁发生。出于保证电网安全等原因,很多风电、光伏电被忍痛放弃。业内预计,今年上半年我国有大约27.76亿千瓦时风电被抛弃,有近1/3的风机处于“空转”状态。为了改变这一面貌,国家能源局、国家电网公司要求光伏电站必须具备“低电压穿越”功能才能并网发电。在此背景下,国产光伏逆变器通过权威认证对促进新能源产业健康发展意义重大。

大容量组装式变压器研制成功

Large-capacity assembly transformer has been successfully developed

由特变电工衡阳变压器有限公司(以下简称衡变公司)自主研制的500kV级世界最大容量1000MVA/500kV三相强油风冷自耦现场组装式变压器一次性通过全部出厂试验和型式试验,各项性能指标均优于技术协议。来自国网电科院、沈阳变压器研究院的专家一致认为,这种变压器的技术水平及质量管控能力达到世界领先水平。

现场组装式变压器是针对国内外部分项目所在地山峦起伏、海拔落差较大、桥梁众多等原因造成的大型变压器运输条件受限而研发的。与普通变压器相比,组装变压器可以节约投资成本,具有器身紧凑、运输重量小、运输成本低、占地面积小、运行维护简单等优点,特别适用于我国西南水利资源丰富却受运输条件或占地面积限制的电厂或变电站,有效解决了交通运输受限地区电力发展需要。

此次通过出厂试验和型式试验的产品,是衡变公司为四川省电力公司攀枝花变电站研制开发的百万千伏安容量的现场组装式变压器,也是迄今为止国产容量最大、电压等级最高、运输条件苛刻、结构复杂、组装难度最大的现场组装式变压器。该产品解决了线圈组拆卸、现场套装抗短路能力和组装变电磁能、现场干燥工艺等技术难题,以及大型变压器无法运往边远山区的世界性难题,彻底打破了外资企业长期对我国大容量现场组装式变压器技术垄断,是我国超高压、大容量现场组装式变压器实现国产自主化战略的一次重大突破。

近年来,衡变公司通过自主创新,成功研制出了一批代表我国变压器行业高可靠性、高科技含量、节能环保且具自主知识产权的新产品,新产品产值占每年企业总产值90%以上。公司不仅为四川色尔古、云南永丰等变电站研制了一批现场组装式变压器,还开始出口塔吉克斯坦、西亚等地区。

我国生物质气化合成燃料关键技术获重大进展

Significant progresses have been made in key technologies of biomass gasification for liquid fuel synthesis

由中科院广州能源研究所承担的科技部国际科技合作项目“生物质气化合成燃料关键技术及示范项目”近日通过了专家组验收。这标志着我国在突破生物质气化合成燃料关键技术方面取得重大进展。

这一国际科技合作项目于2008年正式启动。期间,中科院广州能源所通过引进消化意大利先进的生物质富氧气化技术,完成了生物质气化系统和燃气净化系统的优化设计,建成了生物质气化合成燃料中试示范系统。

在日前的项目验收会上,来自天津大学、中科院成都生物所、中国电器科学研究院等单位的专家组认为,该示范项目在富氧生物质气化技术、粗合成气催化重整净化与组分调变技术与装置、生物合成气的二甲醚合成工艺与催化剂等方面开展了创新性研究,取得了明显的技术突破。其中,研究团队研制出了300立方米/小时的生物质气化调变系统,推进了我国生物质气化合成技术的开发与应用,为国家生物燃气科技工程的实施提供了重要支撑。

据介绍,生物质气化合成燃料是一种间接液化技术,是指通过热化学方法将生物质气化产生粗燃气,再经燃气净化、组分调变获得高质量的合成气,进而增压后采用催化合成技术合成液体燃料的一整套集成技术。由于该技术具有原料适应性广、产品纯度和洁净度高,在化石资源价格日益攀升的形势下,已经逐渐引起世界各国的高度重视。

中国节能和中国气象局共同研发风电功率预测预报系统进入试验阶段

Wind power forecasting system jointly developed by China Meteorological Administration and China Energy Conservation & Environmental Protection Group came into the pilot phase

近日,由中国节能环保集团公司(简称中国节能)和中国气象局共同研发的风电功率预测预报系统正式落户中节能张北满井风电场,标志着这项历经三年多的科技成果正式进入试验阶段。

该系统完全满足国家能源局《风电场功率预测预报管理暂行办法》和国家电力调度通信中心《风电功率预测系统功能规范》等相关文件规范的要求。系统采用三维GIS显示技术,结合风电场实际地形实现风机和测风塔的定位及风电场风机监测信息的实时显示,可自动接收中国气象局数值天气预报产品信息、实现风电预报功率的自动计算、实现后台自动上报风电场短时临近发电计划,并具备预报效果考核和误差分析等多种服务功能。系统安装完成后,将会大大提高风电功率预测的准确性以及风电场的运行效率,同时中国气象局的数值天气预报产品信息也为风电场提供了灾害预警预报服务,保证了风电场正常运行的安全,为保证风电顺利并网和电力系统安全运行提供气象预报服务支撑。

2 015年北京将建成数字城市

Beijing will be built as a digital city in 2015

地面建筑全部收录 保障房设计用三维技术 四环内数据半年一更新——

鼠标一点,全市全貌尽现眼前,精确度达到0.25米。近日北京市规划委发布《北京市“十二五”时期勘察设计行业发展规划》,本市数字城市建设,从试点进入了全面建设阶段。“一张图”、“一个平台”将在“十二五”末实现。“数字城市”建成后,意味着全市数据化管理将实现24小时全覆盖。

四环内数据半年一更新

数字城市分三个版本

“数字城市”可以为百姓提供最权威的网上地图。由于本市城市变化快,特别是道路建设,因此,所有数据都要及时跟进。其中,四环内区域半年一更新,全市域一年一更新,山区四年一更新。市规划委副主任叶大华对记者介绍说,数字城市建设,不仅利用了地理信息系统、遥感、卫星定位等高技术手段,把海量信息数据化,同时还在计算机空间中进行虚拟表现。市民可即时查到全市的任意角落,同时还能实现手机定位。“与商业电子地图相比,它的权威性毋庸置疑,但是,我们也会与商网合作,从而为百姓提供更为便捷的服务”。数字城市分三个版本,包括:涉密版、政务版、社会版。目前,涉密版的一期和社会版已经完成。百姓进入政府网站,就可以查询到吃住游行等。

地面建筑全部收录

可以细化到每扇窗

昨天,市勘察设计与测绘管理办公室副主任王金波为记者打开了“数字西城”中的画面。随着鼠标的切换,金融街的建筑和街巷由远及近。“可以输入相关数据,画面可以切换到建筑物上每一扇窗户。”他对记者介绍说,如,市政部门可以输入地下管网的数据,这样在今后相关工程施工前,就可以提前查到信息,避免挖断管线。“目前,本市的地面建筑全部收入网络、记录在案,但是地下部分仍在进行中。”据介绍,本市自5号线建设以来的轨道交通,近5年批复的道路工程,都已经正式入网,而对于数字城市工程启动之前的地下管线等,仍在统计中。

本市的数字城市工程已经完成试点,进入全面建设阶段。据介绍,数字城市将搭建起城市统一空间定位与基础地理信息公共平台。目前,本市已经先后完成了数字西城、数字东城、数字通州,数字丰台、数字延庆正在前期准备阶段,“数字中关村已经正式启动,将作为全国试点,纳入首个跨行政区的公共服务平台”。

设计保障房用上“三维”

施工维修时一目了然

“现在家里漏水了,不知道管线在哪里,采用三维化数据化(BIM)设计后,打开数据库,就可以精准地找到位置。”市规划委副主任叶大华对记者介绍说,根据《北京市“十二五”时期勘察设计行业发展规划》,本市将建设“设计之都”,引入世界先进的设计理念和手段,与绿色建筑节能减排相结合,将成为“十二五”期间勘察设计行业的主要命题。 采用三维化数据化设计,在国外已经成为政府强制推行的设计手段,但是,我国还仅限于“水立方”等几个公建。这种设计由于它在设计、施工等各个环节,都采用了三维加数据的手段,如一处住宅,设计施工装修时,把采用的材料、位置、电压等相关数据,全部输入三维模型,日后维修时,只要一点模型,就一目了然了。它不仅减少了成本30%,还能节能减排1/3。

世界首台永磁悬浮旋转机械研制成功

The world's first permanent magnetic rotating machinery has been developed in China

10月18日消息,病人通过人工心脏泵进行手术或抢救时,因泵内轴承磨损更换心脏泵,将给病人造成生命危险。一种能替代机械轴承的永磁轴承可解决这一问题,我国近日研制成功世界首台永磁悬浮旋转机械。

专家表示,“这是一场新的机械革命”,其意义在于理论上的重大突破——把科学界百年认为的“永磁悬浮不可能稳定”原理变为“能够稳定”的现实。由江苏大学设计、苏州申华低温成套设备有限公司和江苏大学机电总厂等联合研制的永磁轴承透平机,日前成功进行满负荷试验,转速初步达到2万转/分钟。

永磁悬浮是一种永久磁铁或是磁组合,由相互间永磁力的作用而保持无机械(滚珠轴承)接触的平衡。英国著名学者恩绍1839年证明了“静态时的永久磁铁或是磁组合,在无其他外力作用下,仅仅是相互间永磁力的作用,不可能在静止状态下保持稳定”的理论。然而,江苏大学教授钱坤喜则认为:“恩绍只是对静态下的永磁悬浮作了‘不稳定’的结论,并未对动态下的永磁悬浮稳定与否下过结论。”

钱坤喜团队苦钻10年,用永磁悬浮旋转体的陀螺效应引入人工心脏泵,达到稳定的平衡。实验证实,永磁悬浮旋转体达到一定转速后,可稳定悬浮而产生陀螺效应。在动态条件下,永磁悬浮机械旋转越大越稳定,转速越高越稳定,为永磁悬浮机械的完善和产业化奠定了基础。他的成果已获3项国家专利。据钱坤喜介绍,目前发达国家用电磁悬浮技术生产轴承,不足是技术复杂、不可靠;而永磁轴承使用寿命长、成本低,“如果材料不老化,永磁轴承可用几十年”。

长三角合作推动产业转型升级

Regional cooperation in Yangtze River Delta promotes industrial restructuring and upgrading

10月10日消息,今年以来,沪苏浙皖三省一市联动实施国家区域发展战略,以产业合作和转型升级为主线,构筑合作平台,完善合作机制,实现了“十二五”长三角地区合作与发展的良好开局,基本形成了优势互补、分工合作、共同发展的良好格局。

联动实施国家区域发展战略,成为今年长三角地区合作与发展的主题和重要任务。《长江三角洲地区区域规划》、《皖江城市带承接产业转移示范区规划》、《江苏沿海地区发展规划》、《浙江海洋经济发展示范区规划》等相继出台后,三省一市切实加强“十二五”规划与国家区域发展战略的衔接,全面打造与长三角地区发展相适应的规划体系。上海市制定了长三角《规划》的实施方案,提出构筑区域协调发展新格局、形成服务经济为主的产业结构、推进创新型区域建设等八方面任务。江苏省制定了《沿海开发五年推进计划》,着力推进重大基础设施、重大产业项目、重大滩涂围垦、重大载体建设。浙江省编制了《浙江省舟山群岛新区发展规划》,制定了一批海洋经济发展的政策意见,签署了一批战略合作协议。沪苏浙皖三省一市政府共同签订《共同推进皖江示范区建设的战略合作框架协议》。

共同推动长三角地区产业转型升级,成为沪苏浙皖合作与发展的主线。三省一市着力提升自主创新能力,大力发展战略性新兴产业,积极推动相关产业有序转移与科学承接,努力实现区域产业有效分工合作。围绕实现转型升级目标,上海市充分发挥市场机制作用,支持企业实施产业转移。江苏省以加快建设国家东中西区域合作示范区为重点,促进大陆桥沿线省区产业合作和转移。浙江省明确把“开展省际间产业和资源合作,实现一个拓展和两个保障”作为全省发展战略,积极鼓励支持企业和项目走出去。我省以皖江示范区建设为重点,积极打造长三角地区转型发展的天然“战略后方”与“扩张平台”。

在长三角区域合作新机制推动下,今年安徽省承接沪苏浙的产业转移规模继续扩大。1至8月份,沪苏浙两省一市在皖投资1亿元以上项目3384个,实际到位资金2199.2亿元,同比增长73%,占全省实际到位省外资金的55%。浙江省、江苏省和上海市实际对皖投资分别居第一、第二和第四位。

科研经费管理模式将有重大变革

Management of Research funding will experience a significant change

10月17日,科技部、财政部共同召开“推进‘十二五’国家科技计划和经费管理改革视频会议”。会议主要介绍了科技计划改革措施,完善科研经费管理模式。

科技部计划司司长王晓芳介绍,“十二五”国家科技计划管理改革将着力解决工作中存在的新问题。聚焦国家战略目标,加强系统布局,通过多渠道征集科技计划指南与课题建议,建立备选项目库,采用网络视频评审答辩、实施项目法人管理责任制和项目专员制等方式,完善科学管理的监督机制。

王晓芳说,要让纳税人的钱花得值。国家发展中的关键科技问题很难借助某个项目或课题解决,只有整合成重大科技专项,才能系统解决战略性产业中发展的问题。由此,科技计划必须聚焦重大项目。同时,科研项目不再要求细节目标,考虑参与者的创造性劳动,让科研人员能更自由地发挥和创造。

“关于建立备选项目库,目的在于适应预算法的要求。国家财政预算需要提供实实在在的内容,预选项目库也为争取财政支持取得主动性,做到量米下锅。”王晓芳说。

财政部副部长张少春说,国家财政科技支出“十一五”大幅增长,是“十五”时期总量的近3倍。目前,国家对科技的投入,除重大专项的独立经费外,竞争性经费与稳定性支持经费比例从过去的8:2调整到6:4。本次改革主要考虑适应科研活动规律。完善项目法人单位管理的间接成本补偿机制,明确补偿渠道,提高补偿水平,增加绩效支出,从而进一步理顺责权关系,强化课题承担单位法人责任,建立便于问责的经费管理体系。同时,增加科研经费使用自主权,解决科研课题经费管理刚性偏大等问题。

全国政协副主席、科技部部长万钢强调,在为科研人员创造宽松环境的同时,必须建立起一套权责明晰、各负其责、运转高效的管理和问责机制。特别是要大力强化课题承担单位的法人责任。同时,大力加强监管服务,增强科技界廉洁自律意识,管好用好科研经费,切实发挥财政资金使用效益。

近30年来我国技术标准对GDP增长年度贡献率为0.79%

In the past 30 years the annual contribution rate of China's technical standard to GDP growth is 0.79%

标准是科学技术传播和创新成果产业化的桥梁和媒介,是促进产业结构调整和优化升级的重要工具。研究表明,近30年来,我国技术标准对GDP增长的年度贡献率为0.79%,即年均GDP增长率的10.02%中,有0.79个百分点缘于技术标准的增长。这是记者从10月14日在京召开的世界标准日大会上获悉的。

目前,世界上主要的三大标准化国际组织,分别是国际标准化组织、国际电工委员会和国际电信联盟,它们负责为国际市场制定并发布标准与建议书,以及确定世界标准日主题。今年10月14日是第42届世界标准日,主题为“国际标准树立全球信心”。我国自1978年重新进入国际标准化组织以后,每年的10月14日都在全国各大中城市举办各种形式的纪念活动,并开展有关标准化的宣传。

据大会主办方国家标准化管理委员会相关负责人介绍,我国现行有效国家标准已达23000余项。国际标准化组织专门为本次大会发来视频讲话,对中国标准化工作给予充分肯定和高度评价,并希望中国在推动“国际标准树立全球信心”方面发挥更大的作用。

To make use of the advantages of space technology, and to speed up the research of the mechanism and prediction of natural disasters