幼儿母语语法习得理论与实证研究

2011-11-07赵婷婷

赵婷婷

(运城学院外语系,山西 运城 044000)

幼儿母语语法习得理论与实证研究

赵婷婷

(运城学院外语系,山西 运城 044000)

幼儿如何习得母语?不同的研究者从不同的角度切入研究,提出了不同的解释,进而形成了不同的母语习得理论,其中影响较大的有:行为主义的刺激—反应论、心灵主义的内在天赋说和相互作用论。语法是语言的中心,语法习得是语言习得的关键。本研究从母语习得的理论出发,通过访谈和问卷调查的定性和定量研究对以汉语为母语的学龄前儿童的语法习得概况做一粗浅解读,并给外语教学提供了一些启示。

幼儿;母语习得;语法;定性和定量研究;启示

一、引言

随着国际交往的日益泛化和深入,学习外语已经成为一种生活的时尚和生存的必要,于是几乎每一个适龄儿童都开始学习外语,然而学习成效甚微。为了改变外语学习“费时低效”的教学状况,许多语言学家、教育学家纷纷投入了第二语言的习得研究。与此同时,对母语习得的研究尤其是对语法结构的研究则被忽略。针对这一令人沮丧的状况,笔者在借鉴国外母语研究成果的基础上,通过访谈和问卷调查的定性和定量研究,对以汉语为母语的学龄前儿童的母语语法习得概况做一粗浅解读,并给外语教学提供了一些启示。

二、理论基础

1.幼儿母语习得阶段划分

幼儿的语言发展与其自然年龄和心理认知水平都有着一定的关系。一般来说,接收语言输入较多的幼儿比接收较少的习得母语速度快,女孩比男孩早半岁至一岁达到基本的母语交际水平。但是大量母语习得研究表明,幼儿在取得成人那样的母语能力的过程中所经历的发展阶段基本上是固定的,而且具有普遍性,即幼儿语言发展都要经历前语言阶段、独词句阶段、双词句阶段以及多词句阶段[1]。周国光从幼儿语言结构能力(语法)发展的角度,进一步把幼儿语言发展的过程划分为:词语法(1—2 岁)、词组语法(2—3 岁)和句语法(3—5 岁)三个阶段[2]。

2.母语习得理论假设

2.1 行为主义刺激—反应论

以美国心理学家斯金纳为代表,认为语言不是先天所有而是后天习得的,是后天形成的一套习惯,即幼儿语言发展是一系列刺激——反应的连结[1],语言习得好比是习惯形成。始终强调环境和模仿在幼儿母语习得中的作用,而且单纯认为幼儿在语言发展过程中是通过对成人语言的机械临摹来习得语言的。只看到环境在幼儿语言发展中的作用,完全忽视了幼儿在其语言发展中的能动性,没有看到幼儿的认知能力对其母语习得的限制和促进作用。

2.2 心灵主义内在天赋说

是在乔姆斯基的语言学理论特别是“普遍语法”理论的基础上建立起来的第一语言习得理论。认为人类具有一种脱离其他功能而独立存在,且与智力无关的、先天的、与生俱来的习得语言的能力,这种能力就是受遗传因素所决定的语言习得机制(LAD),幼儿正是在语言习得机制的作用下习得母语的。强调儿童的内在因素,尤其是认知能力对母语习得的作用,但是完全否定了环境和语言交往在语言发展中的重要作用[3]。

2.3 相互作用论

以认知促语言,以语言促认知。以皮亚杰为代表,认为幼儿语言发展是先天能力和后天经验相互作用的结果,受到许多相互依赖,相互补充的因素的影响。相互作用论又根据其侧重点的不同分为两个派系:认知相互作用论(强调认知的作用)和社会相互作用论(强调外部社会环境的影响)。语言的发展依赖于儿童对周围世界形成的概念,依赖于儿童有表达意思的需要,依赖于有与人交际的需要[4]。

2.4 功能论

以英国语言学家韩礼德为代表,认为语言是交际的工具,儿童习得语言就是学会如何使用语言表达自己的意思,达到自己的交际目的。他把能够帮助儿童做事的语言功能归纳为七种:工具功能,调节功能,交往功能,表现自我功能,启发功能,想像功能和表达功能。这七种语言功能使儿童满足了表达意义和行动意愿的需要,儿童也正是通过此来习得语言。

3.幼儿母语语法习得

3.1 语言习得是语法规则的习得

Widdowson[5]指出语法是语言的关键,语言习得在很大程度上就是语法规则和句法系统的习得。这一点不仅适用于第二语言学习,对于幼儿的母语学习也同样适用。他们在习得这些语法规则时并不是在成人的刻意教授下一条一条地学习具体的语法条框,而是自己从海量的成人语言输入(一般指CDS)中归纳出高度概括、抽象的数量有限的规则。儿童学习母语是一个学会用母语来认识周围世界,判断事物的过程,也是一个学会用语言进行思想交流的过程。儿童的母语习得过程往往是一种潜意识的认知活动。儿童在多次重复的现实生活的真实语境中,逐渐习得了母语的能力,即与人交际的能力。所以母语习得的环境是整个社会,离开了这个社会环境就不存在母语习得的过程。

3.2 语法错误

3.2.1 对语法错误的解释

错误分析理论认为,语言学习(第二语言习得和母语习得)过程是一个创造性构造语言的过程。心灵主义理论认为,错误表明学习者积极利用已有的语言知识对新语言的使用进行假设尝试。在母语习得中,犯错误是幼儿使用的一种策略。幼儿把犯错误的过程当作一种测试方式,以此来测试自己对正在学习的母语的本质所作的假设(语法)是否正确。

Ellis[1]根据错误产生的原因将错误分为两类:error和mistake。error指不正当的语法形式,它反应了语言学习者知识上的欠缺——学习者不知道正确的语法形式;mistake则指的是失误,即已经被学习者掌握,但在某些情景下不小心或因遗忘、焦虑等原因而造成的错误。这两类错误,幼儿在习得母语的过程中都会犯。Burt和Kiparsky[8]从语言可理解性的角度将差错划分为两种类型,即全局性错误(global errors)和局部性错误(local errors)。全局性错误指违反了句子总的结构,导致句子或话语难以理解或无法理解的错误。比如语序颠倒、对句法规则的过度概括而导致的错误等。这类错误对交际会产生很大的干扰。而局部性错误指仅对句中的一小部分词或短语等的误用,从而只影响一部分句子意义的理解的差错,如错用或漏用功能词等,这种错误不会妨碍正常的交际,并不造成理解的困难,随着儿童认知能力的提高自然会得到解决,所以不必急于纠正。

3.2.2 对待语法错误的态度

随着儿童母语习得研究的深入和习得理论的不断成熟,语言学界对待语法错误的态度也发生了极大的转变:由最初的见错就改,把错误扼杀在摇篮里到完全宽容、放任自流,再到采取理性的态度合理地对待错误。Krashen[7]认为,纠正错误会增加学习者的焦虑程度,妨碍学习。Ellis[1]也认为错误纠正不会产生多大效果。此外,大量的现代研究也证明纠错在幼儿的母语习得中并不起关键作用。美国心理学家Brown[8]等人也在研究中发现成人主要对幼儿句子内容的真实性关心,对句子中语法错误并不介意。

三、研究设计

几乎所有正常儿童在四岁前后就已经基本掌握了结构复杂的母语语法,能用母语和他人交流[3],到了5岁左右就能掌握相当复杂的句子结构,而且可以比较自由地运用语言来进行交流[9]。但是幼儿的母语语法习得需不需要刻意教授?父母对孩子的语法错误是纠正还是容忍?针对这些问题笔者发放调查问卷,并对一些父母做了访谈,用SPSS统计软件对收集到的数据进行统计分析。

1.研究对象及工具

参加该项研究的家长共有30名。“幼儿语法错误调查问卷”有效问卷30份,每一份10道选择题。家长需要从每道题后的4个渐次排列的选项中挑选一个答案,即从“从不……”到“一直……”。

2.数据收集和分析

应用SPSS教育统计软件对数据进行分析:1)用描述统计列出与本文的假设相关的各项变量的频率;2)用相关分析的方法,检查变量之间的关系。

3.结果分析

3.1 对待语法错误的态度和纠错效果

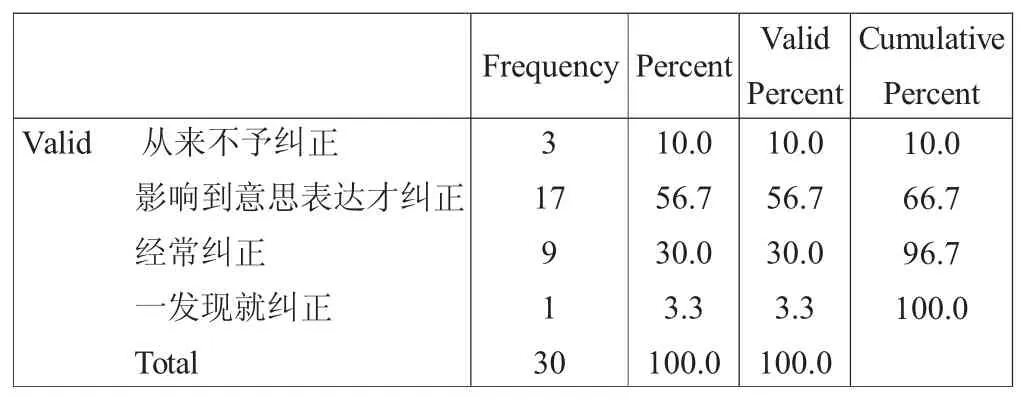

根据表1,一发现错误就帮助孩子纠正的占3.3%,从来不予纠正的占10%,只有30﹪得家长经常纠正孩子语法错误,而56.7﹪家长对待孩子的语法错误则采取比较理性的宽容态度,即影响到意思表达时才纠正,不影响交际畅通时则忽略语法错误。

表1:家长对待幼儿语法错误的态度

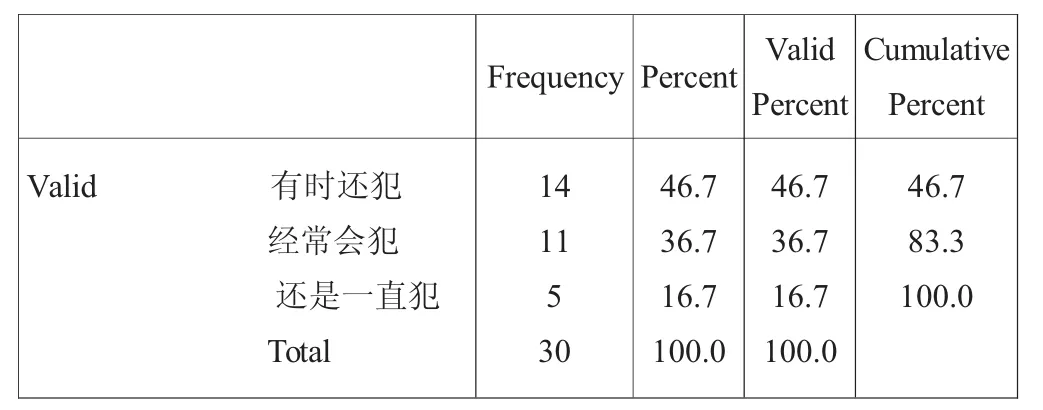

表2进一步说明,即使少数家长试图纠正孩子的语法错误也是收效甚微。16.7﹪的一直会犯,36.7﹪的经常会犯,46.7﹪的有时还犯。父母对幼儿语法错误的纠正效果不明显,83.4﹪的有时或者经常犯纠正过的语法错误。

表2:纠正语法错误之后的效果

3.2 父母受教育水平与对待语法错误态度之间的相关性分析

由表3的相关分析结果可知,虽然父母的受教育水平与其对孩子学龄前汉语水平发展的重视程度之间呈显著的正相关关系(Kendall’s tau_b等级相关系数为0.460,相伴概率值P=0.004〈0.01;Spearman's rho 等 级 相 关 系 数 R=0.493,P=0.006〈0.01),但是父母的受教育水平与对待孩子语法错误的态度之间的Kendall’s tau_b相关系数R=0.025,相伴概率值P=0.878〉0.01,Spearman's rho 等级相关系数 R=0.025,P=0.896〉0.01,说明两者之间并没有显著的相关性。因此,父母的受教育水平虽然对其对孩子学龄前汉语水平发展的重视程度有显著的影响,但与其对待孩子语法错误的态度之间没有关系。

表3:等级变量的相关分析结果

四、结论

1.主要结果

(1)幼儿母语习得一般都是先学会发音,习得单个的词汇,最后才学会了词的组合。只有到用词的不同组合来表达意愿的这个时候才真正进入语法的习得阶段。母语语法不需要刻意教授,是随着认知能力的发展自然习得的。幼儿在接收了充足的语言输入后,从大量的句子中总结、归纳出一条一条高度概括而抽象的语法,并把这些新归纳出来的语法用于新的语言环境中去,在语言交际中不断验证、修改自己对语法的假设,从而不断完善自己的语法体系。随着认知水平的迅速提高,语法习得的速度也越来越快,一般过2到3年左右就基本掌握了母语的语法。

(2)父母对幼儿的语法错误一般不予纠正,即使纠正也收效甚微。在与孩子交流时,父母在乎的主要是言语的内容而非形式。而且,与成人已经定了型的语法体系不同,幼儿母语习得期间的语法是一个由简单到复杂,由混沌一体到逐渐分化,从结构松散到逐渐严谨,从压缩呆板到逐渐扩展灵活,由不完善到完善的一个动态发展的过程[10]。

2.母语习得对外语教学的启示

外语学习的核心过程是在感知输入后建立形式与意义之间的联系,并将输入转化成吸收后经过吸纳与重构,融入新的语言系统中,促进二语系统的发展[11]。外语教学应从以下几方面改进。

(1)科学地控制语言习得的过程,主要是改善输入和加强输出,构建输入、输出一体化的外语教学模式[7][12]。

(2)增加必要的形式教学,提高学习者的语法意识。形式教学可以通过提升学习者对输入中某些不被注意或容易犯错的内容的注意而加快习得的速度。

(3)增加交互型活动,提供适当的反馈,促进二语系统的发展。

(4)通过大量实践,使显性知识转化成隐性知识,在使用中习得语言。充分发挥语言习得机制的作用,增强学习者的语言意识,加强语言输出实践,促进语言自动化的形成[13][14]。

[1] Ellis,R.Second language acquisition[M].Shanghai:Shanghai Education Press,2000.

[2] 周国光.儿童语言习得理论的若干问题[J].世界汉语教学,1999(3).

[3] 王永德.基于认知发展的儿童汉语句法习得[J].宁波大学学报,2001(2).

[4] 王初明.应用心理语言学[M].湖南:湖南教育出版社,1990.

[5] Widdowson,H.G.Aspects of language teaching [M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,1991.

[6] Burt,M.&Kiparsky,C.The Gooficon:A Repair Manual for English[M].Rowley:NewburyHouse,1972.

[7] Krashen,S.Principles and practice in second language acquisition[M].Oxford:Pergamon Press,1982.

[8] Brown,R.AFirst Language:the EarlyStages[M].Cambridge:Harvard UniversityPress,1973.

[9] 桂诗春.心理语言学[M].上海:上海外语教育出版社,1995.

[10] 朱曼殊.儿童语言发展研究[M].上海:华东师范大学出版社,1986.

[11] 戴运财,戴炜栋.从输入到输出的习得过程及其心理机制分析[J].外语界,2010(1).

[12] Swain,M.Three functions ofoutput in second language learning[A].In Cook,G.&Seidlhofer,B.(eds.).Principle and Practice in Applied Linguistics[C].Oxford:Oxford UniversityPress,1995.

[13] DeKeyser,R.Beyond explicit rule learning:Automatizingsecond language morphosyntax[J].SSLA,1997(19).

[14] Ranta,L.&Lyster,R.A cognitive app roach to improving immersion students’oral language abilities:The awareness-practice-feedback sequence[A].In DeKeyser,R.(ed.).Practice in a Second Language[C].Cambridge:Cambridge UniversityPress,2007.

On Young Children's First Language Grammar Acquisition

ZHAO Ting-ting

(YunchengUniversity,English Department,Yuncheng 044000,Shanxi)

Different researchers have tried toinvestigate youngchildren’s processes ofL1 acquisition fromdifferent respects,and have provided different answers tothe question howyoungchildren learn their first language(L1).The most famous and influential ofthemare three theories:enforcement theory of behaviorism,imitation theory of empiricism and innateness theory of nativism.Grammar is clearly central to the working of language(H.G.Widdowson 1999:81),and the master ofgrammar is the keypart oflanguage acquisition.Therefore,based on theories ofL1 acquisition,this paper tries toinvestigate the process ofyoungchildren’s L1 grammar acquisition by qualitative and quantitative methodologies,such as interviewand questionnaire,hoping that this research could be a qualified reference toparents and youngchildren educators and could somehowcontribute tothe L1 acquisition research field.

youngchildren;ligrammar acquisition;theories;qualitative and quantitative methodologies;enlightenment

B15

A

1671-5004(2011) 03-0072-03

2011-5-3

赵婷婷(1983-),女,山西夏县人,兰州大学在读硕士,助教,研究方向:应用语言学与外语教学法