论东北兴起的几个民族政权的中原文化认同

——谈祭孔问题

2011-11-07滕绍箴

滕绍箴

(中国社会科学院民族学与人类学研究所,北京 100089)

论东北兴起的几个民族政权的中原文化认同

——谈祭孔问题

滕绍箴

(中国社会科学院民族学与人类学研究所,北京 100089)

本文宗旨在于通过对比研究,揭示东北兴起的魏、辽、金、元与清朝各个少数民族政权,奉行崇儒重道及其差别。认为各个民族政权在兴起前后,如不具有相当程度认同中原传统文化是不可能成功进入中原并占住脚跟的;理解和认同中原传统文化的水平与王朝在中原统治时间长短有关;清朝满洲贵族将历朝崇儒重道做到极致,甚至超越中原帝王。

崇儒重道;文化认同;孔子;阙里;文庙

在中国历史上东北各民族政权兴起,波浪式地向中原发展。北魏、辽、金、蒙元和清朝,形成不同规模的发展态势。究其原因,除中原王朝每至末年,吏治腐败,推行民族压迫政策之外,主要受三个重大因素影响。即打牲、游牧和渔猎民族特有的物质资源及其生产方式积累优势;这种生产方式吸收农业民族经济优势,并具一定程度的转型;对中原传统文化有相当程度的认同。本文只就东北兴起的各族政权对中原传统文化认同中的祭孔问题略加剖析。

自从北魏道武帝拓跋珪登国元年(386年)至元顺帝妥欢帖睦尔至正末年(1368)的千年中,居住东北的北魏、辽、金和蒙元4个少数民族政权波浪式的兴起。加上天命元年(1616年)至宣统末年(1911)的296年,这1300余年间。东北少数民族政权5次先后波浪式的兴起。各具不同规模进入中原,占领地域不同,统治时间各异。但有一点相同,那就是在进入中原前后,都吸收并借助于原传统文化而追逐自己的愿望。诚如元世祖忽必烈所说:“以马上取天下,不可以马上治。”[1]实际上,取天下也不全是靠马上所得。至于各个政权统治时间长短,不能不与统治者对中原文化的理解和推行的政策水平联系起来。我们从祭孔中就能看到其中的差别。

一、对儒学的认同

北魏从道武帝拓跋圭登国元年(386)至孝武帝元修永熙末年(534),享国149年。辽朝从太祖耶律阿保机神册元年(916)至天祚帝耶律延禧保大末年(1125),享国210年。金朝从太祖完颜旻(阿骨打)收国元年(1115)至末帝完颜承麟天兴末年(1234年),享国119年。元朝从世祖忽必烈至元元年(1264),至顺帝妥欢帖睦尔至正末年(1368),享国104年。清朝从天命元年至宣统末年(1911),享国296年,从崇德元年(1636)算起,享国276年,从顺治元年(1644)算起,享国268年。

东北兴起的上述各个民族政权,都不同程度地认同儒教,祭祀孔子。这是他们能够进兵中原维护其统治的重要原因之一。但惟有满洲贵族统治时间最长,是否如同雍正帝胤禛所说:是“我皇考崇儒重道,超轶千古”[2]所致,笔者认为有其一定道理。

(一)封孔子父祖

东北各个民族政权在兴起过程中,都先后采取尊孔、祭孔措施。诸如赐封孔氏先祖,给孔子名位,举孔裔为衍圣公和建修孔文庙等等。

(1)历代封赐爵位

满洲贵族认为孔子为“至圣先师”,其“道冠古今,德参天地,树百王之模范,立万世之宗师。”孔子有功于“天下者至矣”。所以,后世统治者都应该吃水不忘打井人。即“水源木本,积厚流光”。首先对孔子先祖给与“膺崇厚之褒封”。因此,追忆宋真宗时,鉴于封孔子父亲叔梁纥为“启圣公”,而晋封其为“齐国公”[3]。此后,各代相继沿袭。元宁宗懿璘质班于至顺元年(1330年),加封“孔子父齐国公叔梁纥为启圣王”[4]。明朝嘉靖年间,又将“启圣王”的王爵,改成“启圣公”爵[5]。在封赐孔子父、祖的问题上,魏、辽、金等国都采取沿袭中原传统封爵,只有元宁宗将孔子父亲叔梁纥的公爵提高为王爵。众所周知,此时元朝已经危机四伏,元宁宗这临危之措,对于元朝实在是来得太晚了。

(2)清代赐封爵位

众所周知,清初认同中原传统文化最集中的表现,就是对儒家创始者孔子的尊崇。这个认同的过程大体经过太祖到顺治朝的磨合阶段,康、雍、乾的深层次理解、认同和推行阶段,以及清中、晚期承继阶段。可以说,康熙朝平定吴三桂反叛,到雍正朝局部民族关系紧张和宗亲矛盾激化,将认同儒道推向高潮。雍正帝登基之后,三次谕令礼部和内阁研究加封孔子先世爵位问题。雍正三年(1725年)三月,当礼部议覆:“孔子先世五代,俱应封公爵”时,雍正帝很不满意。他认为:“五伦为百行之本。天地君亲师,人所宜重。而天地君亲之义,又赖师教以明。自古师道无过于孔子,诚首出之圣也。我皇考崇儒重道,超轶千古。凡尊崇孔子典礼,无不备至”。并且强调:“朕蒙皇考教育,自幼读书,心切景仰,欲再加尊崇”,命令内阁、礼部再议。当年六月议定:“加封孔子先世五代俱为王爵”。即“木金父公为肇圣王。祈父公为裕圣王。防叔公为诒圣王。伯夏公为昌圣王。叔梁公为启圣王”[6]。雍正帝继元宁宗之后,将孔氏祖先名位,再度推上王爵。其做法是满洲贵族将认同中原传统文化,并借助其政治影响力,达到维护皇权统治而采取的重大政治措施。

(二)封孔子爵位

孔子的爵位,历朝称谓不同,没有统一说法。时至清代顺治朝才最后敲定。

(1)历代赐封爵位

孔子爵位之称始于春秋战国时期,由鲁哀公赐封其名为“尼父”,赐名之前未加“一字之褒”。汉平帝元始元年(公元1年),始加谥为“宣尼父”。后魏孝文帝太和十六年(492)改谥为“文圣尼父”。唐太宗贞观十一年(637)尊封为“宣圣尼父”。97年后,唐明皇开元二十一年(733),始进谥为“文宣王”。宋真宗时,改封“至圣文宣王”。明朝嘉靖时,皇帝认为封王,职位尽管很高,但终究还是“臣爵”,对于皇上来说,仍有不尊之嫌。所以,改封为“至圣先师”。元武宗至大元年(1308),再次加封孔子为王爵,即封为“大成至圣文宣王”[7]。至顺三年(1337)正月,封孔子妻郓国夫人绩官氏为“大成至圣文宣王夫人”[8]。其中除元朝外,辽、金各朝都随中原王朝封典。

(2)清朝赐封爵位

顺治元年(1644年),满洲贵族入主中原,崇儒重道,尊崇先师孔子已经提到日程上来。顺治二年(1645年)正月,明朝旧臣国子监祭酒李若琳奏请更换孔子神牌。多尔衮未经审议,便同意李若琳意见,将孔子神牌更换为“大成至圣文宣先师”。然而,时不我待,转眼之间已经度过13个年头。顺治十四年(1657年)二月,吏科都给事中张文光对孔子神牌提出异议。他批评李若琳更换孔子神牌时,“不加考订”,所更定的“大成至圣文宣先师”神牌,很不妥当。他对于其中的词汇都提出看法。一是认为所谓 “大成”,不过是颂扬孔子“天地之大。谀日月之明”,而实际是“非愚则惑”。二是认为“文宣”二字,并不能昭示孔子功绩。三是认为“至圣”二字最为恰当。而“先师”仍能“名正而实称”。最后,还是采用明朝嘉靖九年(1530年)的定议。鉴于以上议论,顺治十四年三月十三日,经福临正式批准:“复至圣先师孔子神位旧称。 ”[9]

事实说明,在千余年孔子爵位议定中,除辽、金两个王朝认同中原王朝封典外,魏孝文帝、元武宗和顺治帝都以正统王朝之主的身份出现,认为孔子神位是自己的国事,给以足够的尊崇,表现了他们对于中原传统主流文化无可怀疑的认同。

二、封孔裔建孔庙

从魏、辽、金、元与清朝对待封孔子之裔,建、修文庙的对比研究中,我们既看到他们在祭孔问题上有共性,亦有差别。

(一)封孔子后裔

东北历代兴起的少数民族政权,对于孔子等诸圣后裔,相继加封爵位,给与官职,优待有加。本文只就孔子后裔,略加剖析。

(1)魏金元赐封孔裔

根据正史记载,除辽朝在这方面没有确切记录外,魏、金、元等朝对于孔子后裔,都有明确封爵。北魏孝文帝拓跋宏推崇中原文化,他于延兴三年(473)四月,封孔子28世孙孔乘为“崇圣大夫”。这“大夫”之名,在北魏不是固定官职,而是加增官职,即“褒赠”之官。可以视为一种荣誉。十九年(477)四月,又将孔子后裔爵位加封为“崇圣侯”[10],提高到侯爵,成为北魏的文圣代表人物。

金太祖完颜旻(阿骨打)在建国初期,即收国、天辅年间,不曾对孔子后裔进行封爵。只是见过孔子49代孙孔璠,当时孔璠先后接受宋朝和北齐的封爵。阿骨打从本国振兴文治出发,曾经礼遇孔璠,接受儒教影响,并推行于本国,产生较好效果。所以史称:“金之文治日以盛矣。”孔璠在齐国,刘豫于阜昌三年(1133)令他袭封衍圣公爵。4年后,刘豫政权灭亡。恰逢金熙宗即位,大兴“制度礼乐”。于是,天眷三年(1140)十一月,金朝直接封孔璠为衍圣公[11],金朝首次请到中原的文圣代表。熙宗皇统二年(1142)正月,衍圣公孔璠病逝,其子孔拯袭封为衍圣公。金世宗大定三年(1163)七月,孔拯病逝,以孔总袭封衍圣公爵位[12]。这样,金朝认同三位孔子后裔相继成为本朝文圣代表人物。

元太宗窝阔台即位,国中开始推行大法,注重文治。他于即位第五年(1233)六月诏以孔子51世孙孔元措袭封衍圣公爵位[13],认同儒教为本国文治准则。皇庆二年(1313)十二月,元仁宗赐封孔子53代孙孔当袭衍圣公爵位[14]。泰定四年(1327)二月,以孔思晦袭封衍圣公爵位,并加封嘉议大夫。至元六年(1340)十一月,元顺帝,赐封孔克坚袭封衍圣公爵位[15]。至正十五年(1355)十月,顺帝以孔克坚任“同知太常礼仪院事”,并赐封其子孔希学袭衍圣公爵位[16]。这样,元朝政府先后认同五位孔子后裔为本国文圣代表人物。

表1:

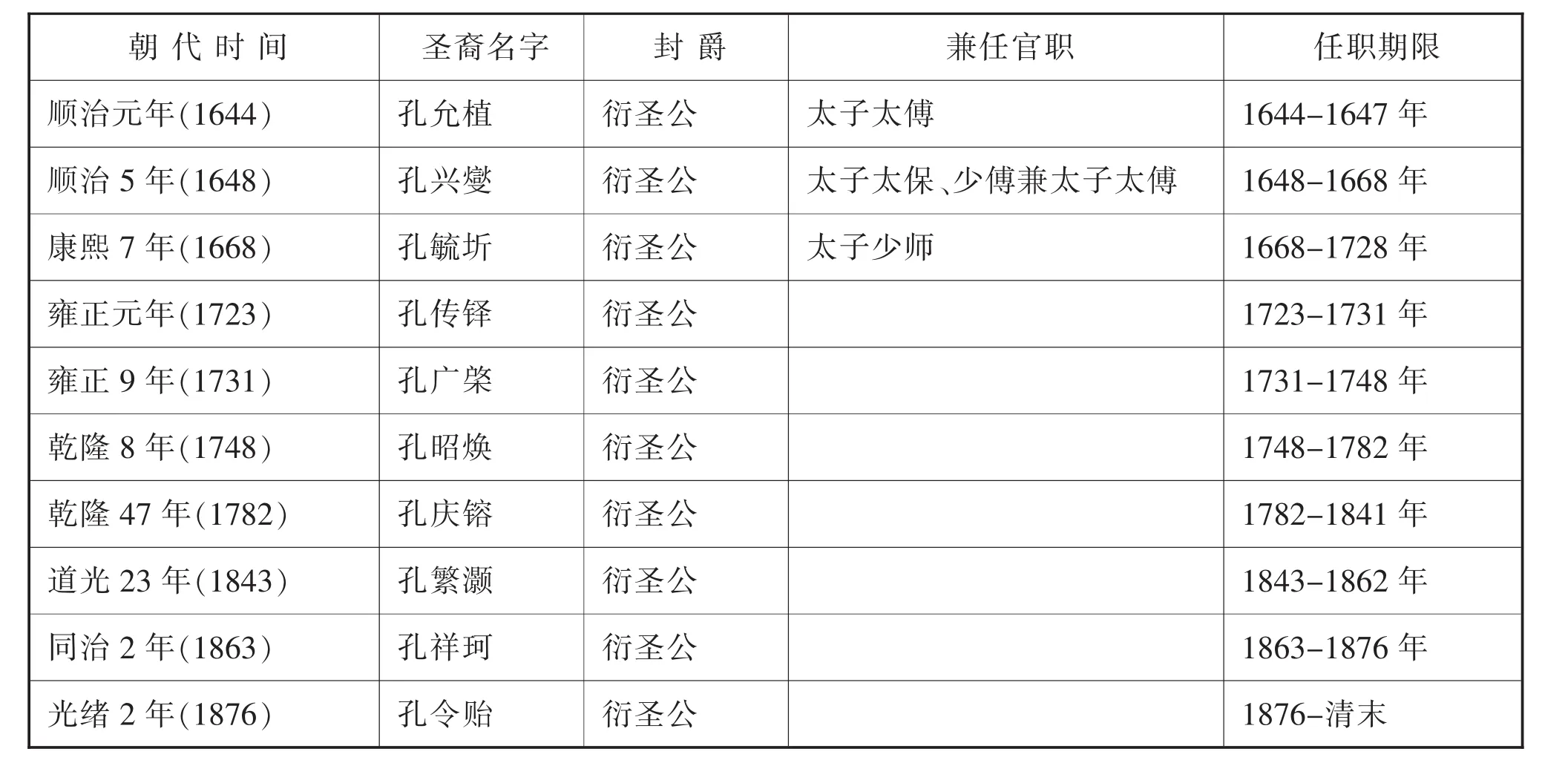

(2)清朝封孔子后裔

清朝满洲贵族入关前,不曾封赐孔子后裔。顺治元年(1644)十月二日,经山东巡抚方大猷疏请,以孔子65代孙孔允植袭封衍圣公兼太子太傅。所谓“太傅”之称,最初设于西周,任国君辅弼官员。西汉时称为“太子太傅”,为辅导太子之官。[17]。四年(1647)十二月衍圣公孔允植病逝。五年三月以其子孔兴燮袭封衍圣公[18]。顺治七年(1650)三月,加封衍圣公孔兴燮太子太保。“太保”这官职设于西周,也是国君辅弼之官,地位仅次于太傅。“太子太保”,同样是辅导太子之官。顺治十四年(1657)六月,清廷再加封少保兼太子太保袭封衍圣公孔兴燮少傅兼太子太傅[19]。康熙七年(1668)正月,因衍圣公孔兴燮病故,清廷封其子孔毓圻承袭衍圣公爵位。十五年(1676)正月,加封衍圣公孔毓圻为太子少师[20]。“少师”之称,周代始置,与少傅、少保合称“三少”,职务仅次太师。雍正元年(1723)十二月,衍圣公孔毓圻病故,清朝政府特加祭二次,并给谥为“恭”。这是东北少数民族政权首次给与孔子后裔的特殊恩典。同时,赐封孔毓圻长子孔传铎承袭衍圣公爵位。九年(1731)九月,衍圣公“孔传铎老病乞休”,以其长孙孔广棨承袭衍圣公爵位[21]。乾隆八年(1743)三月,衍圣公孔广棨病故。四月,以其嫡长子孔昭焕承袭衍圣公封爵[22]。四十七年(1782)九月,衍圣公孔昭焕因为“患病沉重。难以承祀”。以其长子赏二品顶戴官孔宪培承袭衍圣公爵位。五十九年(1794),孔宪培病故,以其子孔庆镕承袭衍圣公封爵[23]。道光二十一年(1841)闰三月,衍圣公孔庆镕病故,清廷于二十三年(1843)九月,赐封孔繁灏为衍圣公[24]。同治元年(1862)九月,衍圣公孔繁灏病故于京师,给谥“端恪”。第二年六月,清廷以其子孔祥珂承袭衍圣公封爵[25]。光绪二年(1876)十月,衍圣公孔祥珂病故,清廷“赐谥庄悫”,以孔令贻承袭衍圣公爵位。直至光绪三十四年(1934)五月,衍圣公仍在[26]。

表2:

从上述表1、2中,可以看出两个问题。其一,北魏、金、元和清朝等,各个在东北兴起的少数民族政权,为推行文治,巩固政权,都采取崇尚儒道政策。他们在条件具备时都举起“衍圣公”这面旗帜,推出孔子后裔作为代表人物,认同中原传统文化。其二,详细观察,北魏、金、元等朝只是个别皇帝比较重视,元朝稍好。只有清朝自始至终尊封衍圣公。

(二)建修孔子庙

建、修孔庙是东北兴起的各少数民族政权,奉行崇儒重道、认同中原传统文化的共同表现。但在对儒道认同和理解方面,存在较大差别。

(1)魏辽金元建修孔庙

对于东北先后兴起的各民族政权统治者来说,建立孔子庙或是否能够及时修缮,事关对崇儒重道这一重大问题的认识水平及认同这一传统文化的深度。元世祖忽必烈曾经与朝臣讨论过孔庙的庙貌问题。朝臣申述说:“孔子为万代王者师,有国者尊之”,应当“严其庙貌,修其时祀”。国君对孔子“其崇与否,于圣人无所损益”。但却可以看到“时君崇儒重道之意何如耳”[27]。因此,从对待孔庙的态度,完全可以衡量出该国的统治者认同中原传统文化的水平。

北魏王朝建立孔子庙的时间,在东北先后兴起的各个王朝中相对比较晚。从道武帝拓跋珪登国元年(386)到孝文帝拓跋宏延兴十三年(488),已经百余年,才在京师“立孔子庙”[28]。

辽太祖耶律阿保机起事前13年,没有将尊孔问题提到日程上来。建号后的第三年,即神册三年(918)五月,正式“诏建孔子庙”以及佛寺、道观等[29]。尽管辽朝没有尊崇孔子后裔为衍圣公,但从建庙看,其认同中原传统文化的时间,相对说还比较早。

金太祖完颜阿骨打收国建元(1115)后,将建孔子庙问题拖延到金太宗吴乞买天会十五年(1137),才“立孔子庙于上京”。换句话说,金国在建国20年后,才认同这一问题。金章宗崇尚儒道。明昌五年(1194),他要求各县都要建立孔庙。并与辅臣讨论保护孔庙问题。他指出那些僧道“以佛、老营利”,注意寺庙美观,而儒者最不注意保护孔庙。鉴于孔庙“最为灭裂”,第二年他命令兖州长官重新修饰曲阜孔庙[30]。此后,金国各帝都很少切实注意这个问题。

元太祖铁木真时期,始置文宣庙于燕京。太宗窝阔台时期,就现有的孔庙曾经“敕修”或者“复修”。世祖中统四年(1263),忽必烈曾经亲敕“上都重建孔子庙”。而此时,在元朝社会上对于孔子的祭祀及其礼仪,尚缺乏规范。世祖晚年,曾经询问“孔子庙食之礼”。朝臣明确指出这要看 “时君崇儒重道之意何如”。可见,重视不够。于是,世祖强调:“今而后,此礼勿废。”[31]到成宗时始命建宣圣庙于京师,于大德十年(1306)秋庙成。文宗至顺初年降玺书再次申饬关于“崇奉孔子庙”的相关事宜,并命令在后卫“建孔子庙”[32]等举措。至元四年(1338),顺帝下诏书重“修曲阜孔子庙”[33]。可见,元朝各帝都比较重视庙宇建设、管理有始有终。但从思想上对儒道的切实理解和重视程度不足。

(2)满洲贵族建修孔庙

清朝满洲贵族从太祖直至末年,各帝崇尚儒道,比之魏、辽、金、元各帝有过之而无不及。这主要表现在建庙崇祭、投资修庙和提高孔庙修葺档次等方面,都达到历朝极致。

其一,建立文庙。清太祖努尔哈赤在天命建元的前一年即万历四十三年(1615)四月,开始在首都赫图阿拉建设七大庙[34]。其中之一就有孔子庙。这座庙建在赫图阿拉城东南隅。庙之“东西庑各三间”,内中祀有先儒77位,先贤79位;大成殿三间内祀有先师孔子及亚圣等12位。据考察者分析,七大庙与内城诸衙署、商市等建筑布局,都反映出儒家“居中不偏”[35]的传统观念。

清朝在顺治三年(1646年)四月二十八日,皇帝诏修盛京孔子庙。这座庙当是明朝旧庙。崇德年间,大学士范文程祭孔当在此庙。雍正二年(1724)正月二十五日,雍正帝批准建立归化城孔子庙。在清代由于中原文庙建筑已经比较广泛,修庙任务较重,但只要需要,哪怕是在国外,满洲贵族从不吝啬出资兴建。譬如,光绪三十二年(1906)十一月五日,署两广总督岑春煊上奏:“爪哇岛华侨乡,向义兴学,创建孔庙”。清朝政府当即指令:“派员前往,以系人心。”[36]可见,满洲贵族到王朝末年,对于建立孔庙之意义,尚如此明确。事实说明,在东北兴起的各少数民族政权中,满洲贵族在天命建元前一年,完善文庙建设,直到王朝末年尚且如此,表明他们注重文治,认同中原传统文化的时间当属最早,认识水平亦属最高。

其二,修葺文庙。清朝满洲贵族在入关后的顺治、康熙和雍正三朝,由于认同中原传统文化日渐加深,在修葺文庙问题上都给与特殊重视。顺治十四年(1657)八月十七日,当顺治帝知道文庙“年久倾圯”时,当即作出指示,认为“文庙崇祀先师孔子,所关典礼甚重”,必须“作速整理”,否则“后渐颓坏。葺治愈难”。但当时清朝在湖广的战事紧张,经费有限。工部“钱粮匮乏。所需工料。未能措办”。在这种情况下,顺治帝决定“发内帑银三万两、特加修葺”[37]。

康熙帝继其父福临之后,将崇儒重道、认同中原传统文化推向新高潮。他在御制重修阙里孔子庙碑中说:“尧舜启中天之圣,禹汤文武绍危微精之传。治功以成道法”,是孔子将其“赞修删定,阐精义于六经,祖述宪章,会理于一贯,为往圣继绝学”。同时他更认识到这个“绝学”的作用就是“为万世正人心”,有利于维护统治。因此,他对儒家学说关心备至,即“盖深惟孔子之道,垂范古今,朕愿学之志,时切于怀”。至于修葺文庙,他认为:“庙庭之地尤为圣人神明所凭依者”,应当“尊崇褒显者靡不隆礼竭诚,以将景行仰止至意”。于是,康熙三十(1691)、三十一年(1692),他“特发内币,专官往董其役”。经过两年修葺,“庙貌一新”。康熙三十二年(1693)十月,阙里圣庙落成。康熙帝派遣皇三子允祉、皇四子胤禛前往致祭孔子[38]。

雍正二年(1724)六月二十三日,衍圣公孔传铎奏报阙里圣庙火灾,“大成殿及两庑俱毁”。雍正帝知道后,以“局蹐不安”之心情,检讨说难道是“朕尊师重道之诚有未至欤”。决定斋戒素服,亲往“国学文庙虔申祭奠”。并遣官前往阙里告祭。他认为孔子“道高德厚,为万世师表。所以维世教立人极者与天地同其悠久”,表示自己即位以来“思极尊崇”。于是,决定“动支正项钱粮,择日兴工,务期规制复旧”[39]。

其三,提升档次。雍正帝对待孔庙火灾事件,十分重视。在修葺孔庙过程中,采取三项重大措施。一是专门派遣督修孔庙工程通政使满人留保,会同山东巡抚岳浚等,监督修建工程。二是要求“凡殿庑制度规模,以至祭器仪物,皆令绘图呈览”,他竟“亲为指授”及“遴选良工”。三是“凡殿门廊庑悉仿帝王宫殿之制”,将孔庙全部“易盖琉璃黄瓦”[40]。这就提升了孔庙的规格和档次,超越千古。他表明清朝已将崇儒重道理念,提高到前所未有的水平和发展的新阶段。

乾隆帝继往开来,他认为“先师孔子,圣集大成,教垂万世”。自己的先辈皆“亲诣辟雝,登堂释奠,儒臣进讲经书,诸生圜桥观听,雍雍济济,典至盛也”。自表“祗承丕绪,向慕心殷”。于是,乾隆二年(1737)十二月,他仿照父亲作法,特命将京师国学文庙‘易盖黄瓦’,仪惟其隆。凡是“殿庑岁久弗葺。特发帑金二十余万,鸠庀鼎新”。并于乾隆四年(1739年)十月,命令内务府“制孔庙祭器”,诸如爵1、16、簠1、簋1、笾4、豆4等,都“遣官斋送阙里”,敬谨陈设。乾隆三十三年(1768)十一月,乾隆帝为隆重国学典礼,崇祀先师规制法程美备,又将内务府所藏的“周笵铜鼎、尊、卣、罍、壶、簠、簋、觚、爵、洗、各一颁置太学陈之大成殿中。用备礼器”[41],送往京师文庙。

继顺、康、雍、乾之后,因为曲阜复圣颜子专庙“祠宇日就敧颓”,嘉庆十三年(1808)五月,皇帝下旨令山东巡抚吉纶,“亲往敬谨阅勘”,决定 “动项兴修”,以表皇上“崇儒重道至意”[42]。道光初年,内阁大臣琦善奏称,曲阜孔林应修工程。宣宗于道光二年(1822)正月拨出“估需工料银”19996两。命令大臣督修,要求“敬谨兴修,务臻巩固,以寄观瞻”。

27年后,即道光二十八年(1848)九月,发现百户刘永振勾连他人“将圣林树株盗伐渔利”,引起道光帝震怒。将其革职发往新疆“充当苦差,遇赦不赦”[43]。同治三年(1864)九月,同治帝下旨,凡孔子旧里、各直省学宫,应当“随时修葺,以肃观瞻”。并派遣专员“敬谨勘修”。五年后,即同治七年(1868)八月,为修葺曲阜“大成殿九闲檐宇及坍毁各工”,下令两江、湖广总督,即令曾国藩、郭柏荫“各速筹银二万两,解赴东省”。山东巡抚丁宝桢在本省“筹银二万两”,共计6万两,以便“择要兴修。 以昭诚敬”[44]。

从东北兴起的各个王朝对待建立和修葺孔庙问题的作法,可以看出两个问题。其一,各个政权在建国前后,都不约而同地从崇儒重道出发,注意建庙、修葺。其二,无论从建庙也好还是修葺也好,满洲贵族在认同中原传统文化方面,都做得更完备,水平更高,始终如一,连历代中原王朝的统治者也望尘莫及。

三、对孔子的祭拜

对于孔子的祭拜,历朝都有两种形式。一种是直接前往山东曲阜祭拜。叫做“阙里”祭拜。一种是在京师就近的文庙祭拜。同样是祭拜,而祭拜人的身份、地位关系甚重。他关系国君对儒道的认识和重视程度。作为少数民族政权来说,是关系统治者认同中原传统文化的水平问题。

(一)亲拜阙里

皇帝亲自祭拜阙里,在东北兴起的各少数民族政权的统治者中,为数很少。特别是魏、辽、金、元各朝可谓微乎其微。只有清朝前期康熙、乾隆两帝如愿以偿。

(1)北魏蒙元祭阙里

北魏太和十九年(495)四月,孝文帝拓跋宏巡行山东鲁城(疑即曲阜),“亲祠孔子庙”。这是清朝以前北方兴起的少数民族政权统治者中绝无仅有,能够亲睹圣颜的皇帝。

辽、金两朝不曾派遣使者前往阙里拜祭孔子,只有魏、元先后派遣使者拜祭。北魏太平真君十一年(450)十一月,太武帝拓跋焘巡行车驾至邹山,派遣使者“以太牢祀孔子”于阙里[45]。

元朝从太宗九年(1237)以“官给其费”的方式,命孔子51世孙孔元措代修孔庙,并行“代祠之礼”。此后75年,距世祖忽必烈中统元年(1260)亦过半个世纪,到武宗至大四年(1311)才复遣祭酒刘赓往祀孔庙。此后,元朝经过延祐、泰定、天历、至元、至正各朝,“皆循是典”[46]。诸如天历二年(1329)二月,文宗遣翰林侍讲学士曹元用祀孔子于阙里。至元元年(1335)五月,顺帝车驾巡视上都,遣使诣曲阜孔子庙致祭[47]。 此后,于至正元年(1341)十月、至正二年(1342)七月,分别遣使祭祀阙里。最后一次是至正十六年(1356)二月,命集贤直学士杨俊民致祭曲阜孔子庙。并对庙宇加以修葺[48]。

从魏、辽、元三朝对孔子阙里的祭祀中,可以看出三个特点:其一,三朝都注意祭奠孔庙,认同对其国家文治有促进作用。其二,各朝祭祀皆无定时,带有随意性质。其三,除魏孝文帝亲自到曲阜祭孔一次外,元朝在七次遣使祭奠中,有三次没有使者名字,而四次具有使者名字的使者都是汉人。他们是祭酒刘赓(2次)、侍讲学士曹元用、直学士杨俊民。

(2)满洲贵族祭阙里

清朝满洲贵族祭祀阙里,与魏、元等朝的祭祀有所不同。其祭祀特点是规格高,祭祀频繁,制度日趋完善。满洲贵族入关后,于顺治元年(1644)十月,提出皇帝“首重經筵”,应当“及時典學”问题,要求示天下之“所宗”。因此必须祀阙里,方顺理成章,而“有裨新政”[49]。这是清朝首次派遣使者前往曲阜拜祀阙里。然而,清朝祭祀阙里尽管很频繁,超越前代,但仍然不甚完美。宣统元年(1909)闰二月四日,清廷认为本朝皇帝(指康熙帝、乾隆帝)都东巡阙里,行亲释奠先师孔子之礼。但缺少“春秋阙里释奠之礼”[50],明确指出这是一种“疏略”。从而将祭祀阙里进一步规范化,增加春秋祭祀阙里为定制。清朝祭拜阙里分两种情况。

其一,皇帝皇子祭拜阙里。清朝皇帝祭祀阙里从康熙皇帝始。康熙二十三年(1682)十一月,康熙帝特为“阐扬文教、鼓舞儒林”,亦为祭奠孔子“开万世之文明,树百王之仪范”,帮助统治者“繄惟典训之功,实义安之效”。他不辞辛劳驾幸曲阜,面对圣人,“行三跪九叩礼”[51]。这次康熙帝亲祭阙里,礼仪十分隆重,他自己说:“朕今亲诣行礼,务极尊崇至圣,异于前代。”并将“所有曲柄黄盖留供庙庭”。特别是给圣人行三跪九叩大礼,确实“有加于往代”[52],前所未有。

乾隆帝效法祖父和父亲尊崇孔子,他说:“朕自养德书斋,服膺圣教,高山景行之慕,寤寐弗释于怀”,为更好地维护其统治,即“朕抚临方夏,惟日兢兢,期与斯世臣民,率由至道,敷教泽于无疆”。乾隆十三年(1748)二月,他亲谒阙里跪拜。并亦将所带“曲柄黄伞留于庙中”,以便“永光秩祀”[53]。此后,他于乾隆二十一年(1756)三月、二十二年四月、二十七年四月、三十六年三月、四十一年三月、四十九年二月、闰三月、五十四年十一月、五十五年二月、三月,先后11次亲谒阙里祭拜。他是中国历代帝王阙里祭孔之冠。

嘉庆帝曾经随同乾隆帝,于乾隆四十九年、五十五年两次亲往阙里,即位之后尽管先后预定六十、七十岁前往,因为“吏治废弛”[54]都未能如愿。其后诸帝更没有机会了。

皇子祭拜阙里,除随同皇帝前往外,单独派皇子阙里祭拜共有两次。一次是康熙三十二年(1693年)十月,因为阙里圣庙修葺工程落成,康熙帝派遣皇三子允祉、皇四子胤禛前往致祭。第二次是雍正八年(1730)十一月,派遣皇五子允祺告祭阙里文庙[55]。

其二,遣官祭拜阙里。清朝还有几种情况,必定遣官致祭阙里。诸如皇太后加徽号、皇帝登极礼成、亲政大典、归政礼成、皇帝高龄万寿、祭奠山神、平定叛乱大军凯旋以及每岁祭祀历代帝王等,都要遣官祭拜阙里。

(二)春秋祭拜

王朝春秋祭拜文庙,大半都在京师文庙举行。在东北兴起的各个民族政权是否都举行春秋祭拜,无法全面、确切考订。现就相关情况作如下分析。

(1)魏辽金元皇帝亲遏文庙

北魏太武帝拓跋焘始光三年(426)二月,在都城东起太学,开始祭祀文庙。但其是否举行春秋祭祀,尚不清楚。从魏孝文帝延兴(471)二年二月规定,祭祀文庙“不听妇女合杂”[56]看,恐怕此时尚未规范。

辽太祖神册四年(919)八月,耶律阿保机亲自“谒孔子庙”。他对于祭祀文庙有明确认识,有一次他与侍臣讨论敬神问题。侍臣认为诸神中佛的功德最高,应当敬佛。而阿保机反驳说:“佛非中国教”。最后认同:“孔子大圣,万世所尊”,应当先敬孔子。从阿保机的谈话中,不难看出他有两点认同。一是认同自己的辽国亦是中国,二是认同尊孔为先。于是,他下诏书“建孔子庙”,命令皇太子“春秋释奠”[57]。至于辽朝是否坚持春秋祭祀,史书没有详载。

金熙宗完颜亶嗜读孔子《论语》等书,积极主张尊孔,认为 “其道可尊,使万世景仰”。他于皇统(1141)元年二月、三月两次亲自祭祀文庙,并规定每岁春秋仲月上丁日,祭祀孔庙[58]。章宗完颜景(璟)于明昌四年(1193)和承安二年(1197)两次亲至孔庙跪拜,仪礼十分隆重,“释奠并遵唐仪”。并有亲王、皇族、百官陪祀[59]。

元朝春秋祭祀孔子始于元世祖至元十年(1273)三月,当时由中书省命春秋释奠文宣王。要求执事官“各公服如其品”,凡是陪位的诸儒都要“带唐巾行礼”。但此时祭祀规格未曾确定。元武宗至大二年(1309)宣布“定制”,凡是春秋祭祀“大成至圣文宣王春秋二丁释奠,用太牢”。此后,元朝可能在春秋祭祀未能坚持,所以元仁宗延祐三年(1316)秋七月,再次“诏春秋释奠先圣”[60]问题。

(2)清朝皇帝亲自祭祀文庙

清朝京师春秋祭奠文庙与魏、辽、金、元各朝相比,无论从隆重程度,还是规范化水平,都有很大超越。从总体上说,分作皇帝亲祭、亲郡王祭和一般朝臣祭。而且记载翔实。

其一,皇帝亲祭。清朝皇帝春秋谒拜孔子,首位是福临,他于顺治十七年(1660)正月二十四日,以文庙告成,亲祭先师孔子。康熙帝春秋谒拜孔子,《实录》记载不详,因为他每举行“经筵”时都要谒拜文庙。康熙五十八年(1719)十一月六日,他说:“凡坛庙祭祀朕俱亲诣行礼。”[61]当然,也包括谒拜文庙。雍正帝4次谒拜文庙。即雍正四年(1726)八月八日、六年二月十六日、七年十二月二十一日、十一年二月五日。乾隆帝从乾隆三年 (1738)二月五日至六十年(1795)二月五日的近60年中,10次春秋谒拜文庙(不包括经筵谒拜)。嘉庆帝从元年(1796)二月一日至二十五年(1820)二月一日的25年中,先后6次谒拜文庙。道光帝于道光三年(1823)二月七日、九年(1829)二月三日,2次谒拜文庙。咸丰、同治、光绪年间动乱,皇帝不曾有文庙祭奠纪录。光绪二十八年(1902)八月三日,光绪帝恢复亲自谒拜文庙。他先后3次亲祭。2次委托恭亲王溥伟恭代行礼。宣统年间6次皇帝谒拜文庙,都是委托庄亲王载功、豫亲王懋林、顺承郡王那勒赫、肃亲王善耆等代行其事。总之,清代皇帝谒拜文庙可以统计的数字是34人次。值得一提的是光绪帝在临危时刻,坚持委托亲王代行其礼,这“恭代”与亲王例行祭孔不同,是代表皇帝行事。

(3)清代亲王朝臣祭拜文庙

清代亲郡王、大学士及协办大学士和各部尚书祭祀孔子,是继皇帝亲祭之外,高规格,很规范的祭礼,其他东北兴起的各个王朝无法与之相比。

亲王谒拜文庙从多尔衮开始,顺治二年(1645)六月八日,摄政王多尔衮“谒先师孔子庙”[62]。此后80余年,清朝不曾派遣亲、郡王祭拜文庙。但从雍正三年(1725)二月九日开始,派遣果郡王允礼祭先师孔子。直到道光二十九年(1849)二月八日的125年中,共有亲王、郡王78人次参与祭祀文庙。大学士、协办大学士及尚书品级官员满、汉共392人次。历经清代总共从皇帝、亲王、郡王、大学士、协办大学士、各部尚书参加春秋谒拜文庙多达504人次,其中满洲人286人次,汉人占218人次。满、汉总比例是57%:43%。

综上所述不难看出以下五个问题:其一,东北兴起的各个民族政权,都以正统王朝之主的身份出现,认为孔子神位是自己的国事,表现了他们对于中原传统主流文化无可怀疑的认同。其二,各个政权在建国前后,都不约而同地从崇儒重道出发,注重庙宇建设和修葺。其三,满洲贵族在认同中原传统文化方面,做得更完备,水平更高,始终如一,特别是皇帝谒拜阙里,达到历朝极致,连历代中原王朝的帝王亦望尘莫及。其四,最为突出的是满洲贵族谒拜文庙人次,竟超过汉族,占57%的优势。其五,尽管魏、辽、金、元各朝也提出“立教为本”思想,但佛教在其国家的统治地位,对崇儒重道有很大干扰。而清朝满洲贵族尽管奉佛,但御旨明确指出儒道为“正教”,儒家学说为“正学”[63]。这亦是满洲贵族比上述各朝更忠实于儒道的表现。

[1](明)宋濂.元史[M].卷157,经典收藏版,35.

[2](清)勒德洪等.清世宗实录[M].卷6,记事本,136.

[3](清)勒德洪等.清世宗实录 [M].卷5,记事本,118;卷6,136.

[4](明)宋濂.元史[M].卷34,经典藏版,215.

[5](清)勒德洪等.清世宗实录[M].卷6,记事本,136.

[6](清)勒德洪等.清世宗实录 [M].卷6,记事本,136;卷5,118;卷8,156.

[7](清)勒德洪等.清世祖实录[M].卷107,记事本,840;卷6,136.

[8](明)宋濂.元史·文宗[M].卷36,经典收藏版,225.

[9](清)勒德洪等.清世祖实录[M].卷13,记事本,122;卷107,840;卷108,849.

[10](北齐)魏收.魏书[M].经典收藏版,延兴3年4月壬子条,19年4月辛酉条.

[11](元)脱脱.金史[M].卷105,经典收藏版,220;卷4,20.

[12](元)脱脱.金史[M].卷4,经典收藏版,21;卷6,33.

[13](明)宋濂.元史[M].卷2,经典收藏版,8.

[14](明)宋濂.元史[M].卷24,经典收藏版,159.

[15](明)宋濂.元史[M].卷30,经典收藏版,190;卷40,241. [16](明)宋濂.元史[M].卷44,经典收藏版,261.

[17](清)勒德洪等.清世祖实录[M].卷9,记事本,75.

[18](清)勒德洪等.清世祖实录[M].卷35,记事本,287;卷37,302.

[19](清)勒德洪等.清世祖实录[M].卷48,记事本,385;卷110,862.

[20](清)勒德洪等.清圣祖实录[M].卷25,记事本,348;卷59,768.

[21](清)勒德洪等.清世宗实录[M].卷14,记事本,247;249;卷110,458.

[22](清)勒德洪等.清高宗实录[M].卷186,记事本,404;卷190,449.

[23](清)勒德洪等.清高宗实录[M].卷1165,记事本,619;卷1447,299.

[24](清)勒德洪等.清宣宗实录[M].卷350,三一斋藏版,

6120;卷397,6930.

[25](清)勒德洪等.清穆宗实录[M].卷44,三一斋藏版,1170;卷69,1854.

[26](清)勒德洪等.清德宗实录[M].卷41,三一斋藏版,627;卷63,940;卷591,4351.

[27](明)宋濂.元史[M].卷163,经典收藏版,74.

[28](北齐)魏收.魏书[M].经典收藏版(帝纪第7下高宗纪下)延兴13年7月甲辰条.

[29](元)脱脱.辽史[M].卷1,经典收藏版,4.神册3年5月乙亥条.

[30](元)脱脱.金史[M].卷105,经典收藏版,216;卷10,60.

[31](明)宋濂.元史[M].卷2,经典收藏版,8;卷6,29;卷163,74;卷76,223.

[32](明)宋濂.元史[M].卷34,经典收藏版,216;卷35,218;卷76,223.

[33](明)宋濂.元史[M].卷39,经典收藏版,238.

[34]满文老档第4册[M].中华书局,1990.78.

[35]傅波等.抚顺地区清前遗迹考察纪实[M].辽宁人民出版社1994.

[36](清)勒德洪等.清德宗实录[M].卷566,三一斋藏版,3965.

[37](清)勒德洪等.清世祖实录[M].卷112,记事本,880.

[38](清)勒德洪等.清圣祖实录[M].卷156,记事本,724;卷160,758.

[39](清)勒德洪等.清世宗实录[M].卷21,记事本,347;卷23,374.

[40](清)勒德洪等.清世宗实录[M].卷89,记事本,201.

[41](清)勒德洪等.清高宗实录[M].卷102,记事本,536;卷292,822;卷823,1178.

[42](清)勒德洪等.清仁宗实录[M].卷195,记事本,586.

[43](清)勒德洪等.清宣宗实录[M].卷28,三一斋藏版,517;卷459,1808.

[44](清)勒德洪等.清穆宗实录[M].卷116,记事本,572;卷240,327.

[45](北齐)魏收.魏书[M].经典收藏版,太和19年4月庚申条;太平真君11年11月辛卯条.

[46](明)宋濂.元史[M].卷76,经典收藏版,225;卷24,153.

[47](明)宋濂.元史[M].卷33,经典收藏版,204;卷38,233.

[48](明)宋濂.元史[M].卷44,经典收藏版,261.

[49](清)勒德洪等.清世祖实录[M].卷9,记事本,93.

[50]欧家廉总纂.宣统政纪[M].卷9,三一斋藏版,155.

[51]勒德洪等.清圣祖实录 [M].卷117,记事本,231;卷117,231.

[52]勒德洪等.清圣祖实录[M].卷117,记事本,235;卷55,记事本,844.

[53](清)勒德洪等.清高宗实录[M].卷309,记事本,53.

[54](清)勒德洪等.清仁宗实录[M].卷210,记事本,818.

[55](清)勒德洪等.清圣祖实录[M].卷160,记事本,758;卷100,326.

[56](北齐)魏收.魏书[M].经典收藏版,(帝纪第四)始光三年二月条;(帝纪第七)延兴二年二月乙巳条.

[57](元)脱脱.辽史[M].卷2,经典收藏版,5;卷72(列传2),31.

[58](元)脱脱.金史[M].卷4,经典收藏版,20;卷35,180.

[59](元)脱脱.金史[M].卷105,经典收藏版,216;卷35,180.

[60](明)宋濂.元史[M].卷76,经典收藏版,223.卷23,142;卷76,223.

[61](清)勒德洪等.清圣祖实录[M].卷286,记事本,788.

[62](清)勒德洪等.清世祖实录[M].卷17,三一斋藏版,244.

Central Plains Cultural Identity of Some National Regime Established in Northeast——A Talk about Worship of Confucius

Teng Shaozhen

(Institute of Ethnology&Anthropology,Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100089)

This paper aims at revealing some minority regime such as Wei,Liao,Jin,Yuan and Qing arisen in the northeast which pursued worshiping Confucianism and Taoism and the differences through the comparative study.It believes that each national regime couldn’t secceed in enterng the Central Plains and surviving if it didn’t understand and identify with the Central Plains traditional culture extremely when the regime was established;Degree of understanding and identifying with the Central Plains traditional culture is quite related with the time length of the imperial court ruling in the Central Plains;Manchu aristocrat of the Qing Dynasty respected Confucianism and Taoism extremely in history,even beyond?the Central Plains?emperors.

worship Confucianism and Taoism;cultural identity;Confucius;Confucian temple

K249

A

1005-1554(2011)01-0001-09

2010-10-25

滕绍箴(1937-),男,辽宁铁岭人,中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员。