《十驾斋养新录》石经校勘例证*

2011-11-07唐田

唐 田

(西南交通大学,四川 成都 610005)

《十驾斋养新录》石经校勘例证*

唐 田

(西南交通大学,四川 成都 610005)

钱大昕认为“经史当得善本”,故十分重视校勘。在其读书札记《十驾斋养新录》中,他以石经与传世文献互证。其中校勘例证有三十一例,包括以石经为准的二十三例,对石经记载怀疑并加以论证的八例,充分体现了他对“二重证据法”的灵活运用,也展示了钱氏严谨的治学态度。

石经;校勘例证;治学态度

一

钱大昕于《十驾斋养新录》卷第四有言:“经史当得善本。”然因传抄覆刻,古籍多有舛误,故他十分重视校勘。尤其在《十驾斋养新录》中,他充分借助石经校勘传世文献,并指出“文沿伪数百年,赖有石经正之,此石经可贵也。”(《十驾斋养新录》卷第二)

钱大昕是我国校勘学史上的大家,其校勘法前贤已多有研究。汪受宽曾总结钱大昕《二十二史考异》的考据方法便有“专题资料梳理排列法”、“事实反证法”、“历日推算法”、“引文辑植溯源法”、“据籍里、履历、行踪考订法”、“据用语、称呼考订法”、“‘歧说’择优法”、“方位确定法”、“据音韵考证名称之实”、“多重证据法”、“常识判断法”、“考而不断法”等。[1]魏鸿亦指出《二十二史考异》的历史考证方法有“比较法”、“求源法”、“钩稽法”和“归纳法”。“比较法”通过校勘发现问题,再由“‘歧说’择优”的原则判断正误;“求源法”从探求“史源”入手,一方面据“史源”以证史料转引之误,一方面借“史源”以推断现有史料的可信程度; “钩稽法”讲求由此及彼地追踪史料资讯,辩证疑误;“归纳法”则用归纳类比等逻辑方法推理。[2]但钱大昕以“二重证据法”校证文献,则道及者寡。

“二重证据法”是将传世文献与出土文献结合以确定传世文本文字、内容正误的考证方法。钱氏曾明确指出:“金石之学与经史相表里。……盖以竹帛之文,久而易坏,手抄板刻,辗转失真。独金石铭勒出于千百载以前,犹见古人真面目,其义其事,信而有征,故可宝也。”[3]于《山左金石志·序》中他又说: “古人之叹文籍传写久而讹,唯吉金乐石流传人间,虽千百年之后,犹能辨其点画而審其异同,金石之寿实大有助于经史焉。”[4]业师汪启明亦曾指出钱大昕以金石与传世文献互证,是双向的“二重证据法”:既可用地下的材料证明地上的材料,亦可用地上的材料证地下的材料。[5](P639)这里仅就钱氏以石经、文献互证,搜集《十驾斋养新录》中相关材料,做进一步申说。

二

石经是我国古代刻于石碑上的经籍,始于东汉,多为儒、释、道经典,对校证传世文献有重要作用。在《十驾斋养新录》中,钱大昕常常利用石经作为祖本,开展校勘工作,尤其关注文字、内容的错讹、增衍,若不确定石经记载正误则详加考证,以求其真。

(一)文字错讹、增衍

1.错讹

钱大昕判断传世文本文字错讹以石经记载为准,也辅以文本的行文惯例、字书与韵书、旧注与众版本、“理校”之法。

⑴石经与文例结合

例①《十驾斋养新录》卷第二“旦”条: “唐石经‘且’作‘旦’。凡梦必在夜,故《左氏》记梦每言‘旦’。庚宗之梦则云‘旦诏其徒’,社宫之梦则云‘旦而求之曹’是也。石刻字画分别,可证俗本之伪。”

例②《十驾斋养新录》卷第三“王女”条: “《释艸》: ‘蒙王女。’注: ‘“蒙”即“唐”也,女罗别名。’案:‘女罗之大者谓之“王女”,犹“王慧”、“王芻”。鱼有“王鮪”、“王睢”也。今本伪“王”为“玉”,唯唐石经不误。’”

例③《十驾斋养新录》卷第二“摯”条:“‘摯’正字,‘贄’俗字。《士冠》、《士昏》二篇皆用‘摯’字,独《士相见》篇皆作‘贄’,盖张淳所改。唐石经本作‘摯’,北宋刊本犹然。”

案:例①中,钱氏证《左传》俗本;例②中证《尔雅·释草》里“玉”当作“王”;例③中证《士相见》中应为“摯”,均以石经为准,辅以文例、文献比较推勘,得出结论。

(2)石经与字书、石经和其他训诂专书结合

例①《十驾斋养新录》卷二“笴”条:“《考工记》:‘“妢”,胡之笴。’注云:‘故书“笴”为“笱”。’杜子春云:‘“筍”为“笴”,“笴”读为“槀”。’案:‘《说文》“竹”部无“笴”字,唐石经本作“笱”字,虽损坏而下半从“句”不从“可”。“笱”与“筍”形相似,与“槀”声尤相近,当从石经为正。’”

例②《十驾斋养新录》卷第二“感即憾字”条:“《宣十二年》:‘二憾往矣。’《成二年》:‘朝夕释憾。’唐石经初刻皆作‘感’,后乃加‘心’旁。惟《昭十一年》: ‘唯蔡於感’不加‘心’旁,盖刊改偶未及耳。《说文》无‘憾’字,‘感’即‘憾’也,此初刻之胜于后改者。”

例③《十驾斋养新录》卷第二“妃牆”条:“《哀元年》:‘宿有妃、嫱、嫔御焉。’唐石经旁‘嫱’作‘牆’。陆氏《释文》云:‘“嫱”本又作“廧”,或作“牆”。’案:‘《说文》无“嫱”字,当依石经为“牆”。’”

案:例①中,钱氏证《考工记》“笱”为正字;例②中证“感”即“憾”字;例③中证《左传·哀公元年》里“嫱”为“牆”,均以石经为准,同时例①、②、③都结合字书《说文》,例③更是结合训诂专书《释文》,得出结论。

(3)石经与旧注、石经与众本比对结合

例①《十驾斋养新录》卷第二“四方其顺之”条:“《哀二十六年》:‘四方其训之。’唐石经‘训’作‘顺’,岳氏本亦是‘顺’字。《正义》云:‘四方诸侯皆顺从之,’是正文作‘顺’,无可疑者。今注疏本作‘训’,盖从后人依诗文改之耳。古书‘训’与‘顺’多通用,《洪范》:‘于帝其训,是训是行。’《史记·宋世家》皆作‘顺’。”

例②《十驾斋养新录》卷第一“脩脩”条:“‘予尾脩脩’,唐石经及宋《光尧御书》本皆作‘脩脩’。岳珂《九经三传沿革例》云:‘监本、蜀本、越本皆作“脩脩”,兴国本及建宁本作“翛翛”,是宋刻“脩脩”二字各本互异。朱文公闽人,所据必建宁本,自朱传行而世遂不复知有“脩脩”之本矣。《说文》“羽”部无“翛”字,当以“脩”为正。’臧在东云:‘《正义》本作“消消”,云定本“消消”作“脩脩”。今《正义》本改“脩脩”作“翛翛”,唯岳氏《九经三传沿革例》引不误。’”

例③《十驾斋养新录》卷第一“降予卿士”条:“《商颂》:‘允也,天降予卿士。’笺云:‘天命而子之下,予之卿士,谓生贤佐也。’唐石经及岳本、南北监本、毛本、日本国本皆是‘予’字,唯《朱文公集传》本作‘于’。臧在东云:‘尝见元人所刻《集传》亦作“予”,盖后来刊刻之误,非朱子之误也。’”

例④《十驾斋养新录》卷第二之“天厲”条:“《襄卅一年傅》:‘盗贼公行而夭厲不戒。’唐石经‘夭’作‘天’。考宋毛居正《六经正误》云: ‘注疏及临川本作“天地之天”,兴国及建本作“夭閼之夭”。’案:‘杜氏云“‘癘’犹灾也,言水潦无时。据此,则当作‘天’。然《傅》中有言:‘疫癘夭札’,则‘夭’字亦不为非,姑俟达者。”然宋本已有互异,毛氏疑而未决,今以唐石经证之,又与杜义相协,可正向来刻本之误。’”

例⑤《十驾斋养新录》卷第二之“徒兵”条:“《襄廿五年赋》:‘车兵徒卒甲楯之数。’唐石经‘徒卒’作‘徒兵’。顾氏《金石文字记》以为石刻之误。梁孝廉《履绳》云:‘杜于“徒兵”下注云:“‘步卒’。”《释文》:“卒,子忽反。”若《传》文为“徒卒”,则杜不须注;陆氏何不举《传》文而标注字邪?顾说非也。’光尧石经及岳氏本并作‘徒兵’。”

例⑥《十驾斋养新录》卷第一“朱文公本义”条: “《杂卦》: ‘遘,遇也。’不作‘姤’,与唐石经同。 《说文》无‘姤’字,徐铉《新附》乃有之。古《易卦》名本作‘遘’,王辅嗣始改为‘姤’,后儒皆遵王本。唯《杂卦传》以无王注,偶未及改,宋本犹存此古字。明人撰大全者,尽改为‘姤’,自后坊本相承皆用大全本,本村夫子不复知有文公元本矣大有。《彖传》明辨晢也,亦与石经同。”

例⑦《十驾斋养新录》卷三“朱注引石经”条: “‘三嗅而作’,引晁氏云: ‘石经“嗅”作“戞”。’按:‘唐石经本作“臭”,后人加“口”旁于左,其迹宛然,晁氏所称石经,孟蜀刻也。’”

例⑧《十驾斋养新录》卷第一“伤於外者必反於家”条:“《序卦传》:‘伤於外者必反於家。’唐石经及岳氏本并同,今本作‘必反其家’。”

案:例①中证《左传·哀公二十六年》里“训”应当为“顺”;例②中证“予尾脩脩”中应为“脩脩”;例③中证《商颂》里“于”当作“予”;例④中证《襄卅一年傅》里“夭”当作“天”;例⑤中证《襄廿五年赋》里“卒”当作“兵”;例⑥中证《周易·杂卦》里“姤”当作“遘”;例⑦中证“三嗅而作”里“嗅”当作“臭”;例⑧中证《序卦传》里“其”当作“於”,均以石经为准,并与旧注、众版本结合互证。如:例①引岳本、《正义》、《洪范》、《史记·宋世家》四个版本均作“顺”;例②引宋《光尧御书》、岳珂《九经三传沿革例》、《说文》各本均为“脩脩”;例③引岳本、南北监本、毛本、日本国本并臧在东的注解,与石经互证;例④引毛居正《六经正误》、兴国及福建本并杜预的注解,得出结论;例⑤引顾氏《金石文字记》、梁孝廉《履绳》的注解、岳氏本;例⑥引《说文》、徐铉《说文解字新附》、古《易卦》、《彖传》,与石经互证;例⑦引晁氏注解;例⑧引岳氏本。以上八例均为石经与旧注、石经与众版本结合互证所得的结论。

(4)石经与“理校”结合

“所谓理校就是通过推理以校正讹误。”[6](P56)

例①《十驾斋养新录》卷三:“《论语》:‘莫己知也,斯已而已矣。’今人读‘斯已而已’,而‘已’字皆如‘以’。考唐石经‘莫己斯己’皆作‘人己’之‘己’。”

例②《十驾斋养新录》卷第二“建柶误作捷柶”条:“《士冠礼》:‘筵末坐啐醴,捷柶兴。’唐石经‘捷’作‘建’。案:‘《士昏礼》亦有“筵末坐啐醴,建柶兴”之文,则石经是也。郑注:“当云‘建柶’,扱柶于醴中。”陆德明所见本“扱柶”之“扱”作“捷”,故《音义》云:“捷,初恰反,又作鍤又作扱。”此为注音,非《经》有“捷”字也。宋人刻《释文》者误疑经文作“捷柶”,并注中“建”字亦改为“捷”,曾不一检。《士昏礼》沿伪数百年,赖有石经正之,此石经可贵也。’”

例③《十驾斋养新录》卷第二“戌戍”条:“《春秋传》人名‘皇戌’、‘向戌’、‘穿封戌’、‘沈尹戌’皆从‘戊’从‘一’,读如‘卹’。唯‘公叔戍’从‘人’从‘戈’,乃‘戍守’之‘戍’,两字相似,刻本往往胡混,独唐开成石经,点画分明,石刻之可贵如此。”

例④《十驾斋养新录》卷第一“力少而任重”条:“《系辞传》:‘德薄而位尊,知小而谋大,力小而任重。’三句中用两‘小’字,似觉偏枯,当从唐石经作‘力少而任重’为正。…… 《三国志·王脩传注》引《魏略》:‘力少任重’。”

例⑤《十驾斋养新录》卷第二:“‘人之其所亲爱而辟焉。’以下五句‘辟’字,唐石经皆作‘譬’,今注疏本作‘辟’,而注仍用‘譬’字。云:‘譬’犹‘喻’也,言适彼而心度之。曰:‘吾何以亲爱此人?非以其有德美。吾何以慠惰此人?非以其志行薄。以喻己则身修与否,可自知也。’宋儒读‘辟’为‘僻’,不如旧注之精当。”

案:例①中证《论语》里“已”当作“己”;例②中证《士冠礼》里“建柶”误作“捷柶”;例③中证《春秋传》里“公叔戍”为“戍”;例④中证《系辞传》里当为“小”当作“少”;例⑤中证“辟”当作“譬”,均以石经为准,钱大昕也加以自己的分析,与“理校”结合。

2.衍文:臣、其、肺、宋、流

钱大昕不但运用石经校正传世文献文字错讹,对文献衍文亦加以更正。

例①《十驾斋养新录》卷第一“有乱十人”条:“‘予有乱十人’,《尚书》、《论语》各一见,《春秋传》两见。唐石经皆无‘臣’字,今石刻旁添‘臣’字者,宋人妄作耳。陆氏《释文》亦同。云或作‘乱臣十人’,非五代国子监校刊, 《九经》始据误本添入‘臣’字,邢昺《论语疏》亦承监本。”

例②《十驾斋养新录》卷第一“云何盱”条:“‘何人斯云何其盱。’唐石经无‘其’字,予初疑为脱漏。顷见臧在东云:‘卷耳云“何盱矣”,都人士云。’“何盱矣”,文法与此同,即三字为句,未始不可。笺云:‘於女亦何病乎?’既‘何病’连文,知中无‘其’字矣,此亦当从石刻。”

例③《十驾斋养新录》卷第二“祭殇不举”条:“‘曾子问“祭殇不举”。’今本‘举下’有‘肺’字。盖后人依郑注羼入也。唐石经及相台岳氏本、卫湜《集说》皆无‘肺’字。”

例④《十驾斋养新录》卷第二“向戌如陈”条:“《襄卄七年》:‘丁卯,宋向戌如陈。’唐石经无‘宋’字。案:‘上文已书“宋向戌”,此不当更举“宋”名,石经是也。验石刻亦先有此字,后磨改去之。’”

例⑤《十驾斋养新录》卷第三:“‘恶居下流而讪上者。’惠定宇云:‘“蔡邕石经”无“流”字,当因《子张篇》:“恶居下流涉彼”而误。《盐铁论》:“文学居下而讪上”,《汉书·朱云传》:“小臣居下而讪上”,是汉以前皆无“流”字。’”

案:例①中证“予有乱十人”中无“臣”字;例②中证“何人斯云何其盱”中无“其”字;例③中证“祭殇不举”下无“肺”字;例④中证《襄卄七年》里“宋向戌如陈”中无“宋”字;例⑤中证“恶居下流而讪上者”中无“流”字,钱氏均以石经为准。

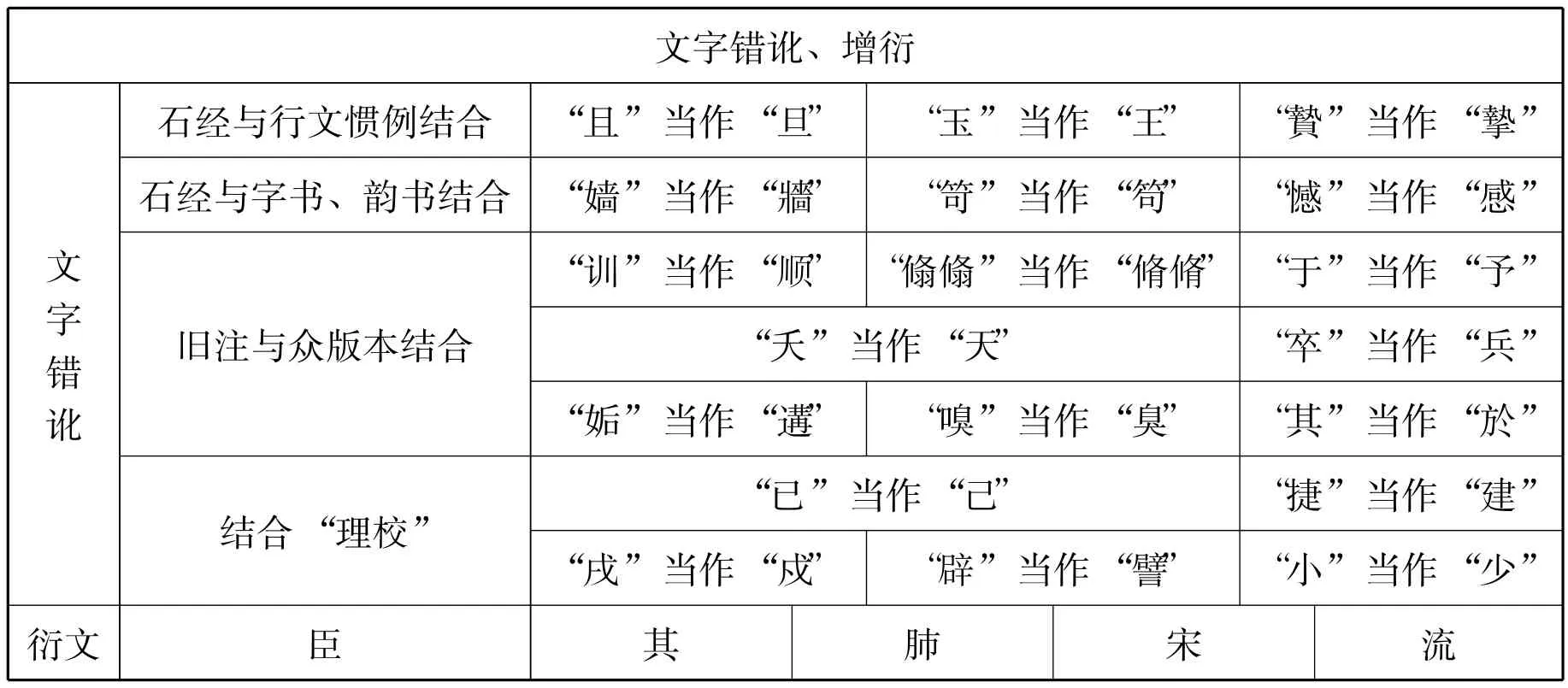

文字错讹、增衍“且”当作“旦” “玉”当作“王” “贄”当作“摯”石经与行文惯例结合石经与字书、韵书结合“嫱”当作“牆” “笴”当作“笱” “憾”当作“感”文字错讹“训”当作“顺” “翛翛”当作“脩脩” “于”当作“予”旧注与众版本结合“夭”当作“天” “卒”当作“兵”“姤”当作“遘” “嗅”当作“臭” “其”当作“於”结合“理校”“已”当作“己” “捷”当作“建”“戌”当作“戍” “辟”当作“譬” “小”当作“少”衍文臣其肺宋流

(二)石经阙疑:石经磨改、石经记载正误

钱大昕校勘虽多用石经却并不盲从:首先对石经磨改进行鉴别;其次分析石经记载正误。

1.石经“磨改”

例①《十驾斋养新录》卷第一“愬风”条:“‘柔柔如彼遡风。’唐石经本作‘愬’,今磨改作‘遡’者,宋人为之也。李善注《文选·月赋》引《诗》:‘如彼愬风。’袁宏《北征赋》:‘感不绝于予心,愬流风而独写。’正用此诗。”

例②《十驾斋养新录》卷第二“朴”条:“盖古人只用水皮挞人以为教学之刑,其物即名之曰‘朴’。《虞书》所谓‘朴’,作教刑是也。后人缘‘朴’有‘挞’意,遂改从‘手’。张参之‘朴’,不从‘手’,故《五经文字》‘手’部不收此字。《九经字样》乃收之,则此磨改之弊或即出于唐元度之手,今本皆延其谬矣。”

案:例①证“柔柔如彼遡风”中“愬”磨改作“遡”;例②证“朴”磨作“扑”,可见钱大昕对石经亦非盲从,结合旧注、字书、诗文,验证石经“磨改”的结论。

2.石经记载正误

(1)字讹

例①《十驾斋养新录》卷第一“陆氏《释文》‘誶’、‘讯’不辨”条:“今《毛诗正义》、石经皆作‘讯’,又承陆氏之误。”

例②《十驾斋养新录》卷第一“扬”条:“据此知《王郑》、《唐风》、《扬之水》本作‘杨’,自陆德明误以为非而唐石经又定从‘扬’字,今遂无‘杨’者矣。《尚书·禹贡》:‘扬州’,据郭忠恕《佩觿》本作‘杨州’,宋本《尔雅·释地》亦作‘杨州’。”

例③《十驾斋养新录》卷第一“衹”条:“《说文》但有从‘氏’,训短衣之‘衹’。初无‘祇’字也,而张参《五经文字》 ‘衣’部承《玉篇》之误亦收此字,训作‘適’,且以从‘示’为误,则大谬矣。唐石经‘无衹悔’,从‘示’从‘氏’; ‘衹既平’从‘衣’从‘氏’,此又承张参之误。”

例④《十驾斋养新录》卷第二:“《僖三十年》:‘焉用亡郑以陪邻’。唐宋石经及岳氏本俱作‘陪’。据杜注:‘倍,益也……。’《释文》:‘陪,蒲回反’,是陆亦作‘陪’也。”

案:例①证“陆氏《释文》‘誶’、‘讯’不辨”指出“讯”当作“誶”;例②证“《王郑》、《唐风》、《扬之水》本皆作“杨”;例③证“祇”当作“衹”;例④证《左传·僖公三十年》:“焉用亡郑以陪邻”中“陪”当作“倍”,钱氏亦是结合旧注、字书,验证石经文字讹误的结论。

(2)衍文:于

《十驾斋养新录》卷第二· “君之庶子”:“《鹤鸣九皋》无‘于’字,贾昌朝《群经音辨》引《诗》亦无‘于’字,是北宋人尚见古本也。唐石经有‘于’字,今本並因之。”

(3)避讳改字:“洩洩”

《十驾斋养新录》卷三:“唐石经《毛诗》:‘洩洩其羽桑者,洩洩兮无然。’‘洩洩’是‘絏袢’也。”

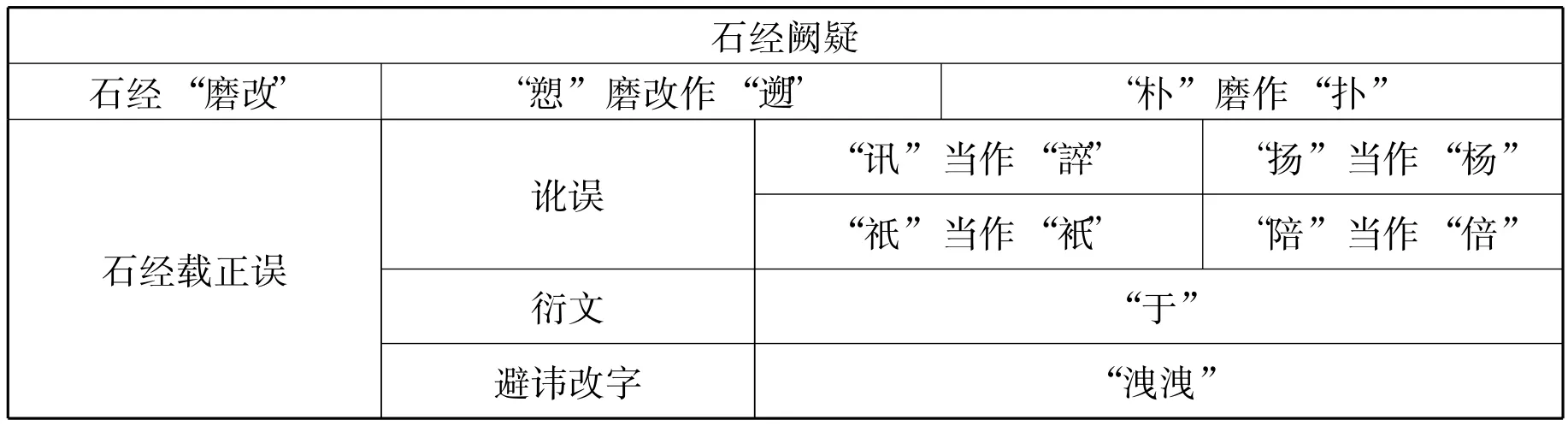

石经阙疑石经“磨改” “愬”磨改作“遡” “朴”磨作“扑”“讯”当作“誶” “扬”当作“杨”讹误“祇”当作“衹” “陪”当作“倍”石经载正误衍文“于”避讳改字“洩洩”

《十驾斋养新录》中,钱大昕利用石经校勘例证约有三十一例,分为以石经为准的二十三例,对石经记载怀疑并加以论证的八例。其间,他以石经为准,并结合文献行文惯例、字书与韵书、旧注与众版本,亦加“理校”之法,利验证其结论。校勘的过程与结果充分体现出钱大昕熟谙“二重证据法”,亦可见他不迷信故人故本的严谨治学态度。

[1]汪受宽.试论钱大昕的历史考证学 [J].兰州大学学报,1991,(2).

[2]魏鸿.钱大昕历史考证学论述 [J].史学研究,1988,(4).

[3]钱大昕.潜研堂文集:卷二三·关中金石记录 [M].续修四库全书第1438册.

[4]毕阮.山左金石志·序 [M].续修四库全书第908册.

[5]汪启明.考据学论稿 [M].成都:巴蜀书社,2010.

[6]刘琳.古籍整理学 [M].成都:四川大学出版社,2003.

The Emendation Examples of Shi Jing Steles in Shi Jia Zhai Yang Xin Lu

TANG Tian

(Southwest Jiaotong University,Chengdu 610005,China)

QIAN Da-xin thought researching into the classics literature and history should be based on rare editions and treated emendation seriously.He used Shi Jing steles and the ancient literatures as proofs in his Shi Jia Zhai Yang Xin Lu,among which there are 31 examples of emendation,including 23 examples complying with Shi Jia Zhai Yang Xin Lu,and 8 examples doubting about Shi Jing steles and then analyzing it,which embodies his flexible application of dual proving method,and his precise working manner during his study.

Shi Jing steles;examples of emendation;precise academic manner

G256.3

A

1671-7406(2011)08-0096-06

2011-06-16

唐 田 (1988—),女,四川遂宁人,西南交通大学中文系2010级汉语言文字学研究生。

(责任编辑 王碧瑶)