企业导师制在中国发展的必要性、误区及建议

2011-11-07唐贵伍

□梁 婷 蔡 翔 唐贵伍

(1、2、3.桂林电子科技大学 ,桂林 541004)

企业导师制在中国发展的必要性、误区及建议

□梁 婷1蔡 翔2唐贵伍3

(1、2、3.桂林电子科技大学 ,桂林 541004)

企业导师制在国外已经有了相当长的历史,在中国尚处于起步阶段,还有漫长的路要走。导师制能够根据企业的要求培养出自己企业发展所需要的人才,最大限度地发挥人才的潜能,有效地防止人才的流失;同时导师制也能在企业智力层面构建的一种良好的工作学习氛围和机制,是一种依靠企业内部人才资源,快速培养适合企业发展的人才培养机制。

导师制;学徒制;人力资源

一、企业导师制的内涵

(一)理论基础

从国际上看,导师(mentorship)一词源于《荷马史诗》中。奥德赛出征特洛伊战争之前,将自己的儿子托付给好友门托(Mentor)培育,门托在接下来的20年中不辱使命,将好友之子培养成才。“导师制”在西方已经有很长时间的历史了,具体而言,是指企业中富有经验的、具有良好管理技能的管理者或技术专家,与新员工或经验不足但有发展潜力的员工建立的支持性关系。导师制已成为西方大企业培养人才的一种有效的机制,据学者估计,美国已有三分之一以上的大公司实施该制度,并且这一比例还在不断上升。

从国内来看,“导师”一词源于佛教是对众生修炼成道的导引者的通称。现在则演变成在政治、思想、学术或某种知识上的指导者,并扩展为对为一种事业指示方向、掌握重大决策的伟人的尊称。同时,我国传统的“师徒制”,就是导师制相类似的,一种上下级关系,在现代很多企业中还在使用,但它的广泛应用主要是在技术行业,如发型设计行业,钢厂车间的技术工人,机械制造业等,它只是对徒弟在技术上的传授,而导师制还包括了对员工的心理支持及职业生涯的规划等内容。

(二)实证分析

在世界500强的企业中,有70%的企业都在运用导师制,比如微软、惠普、IBM、通用、宝洁等公司,他们认为导师制是实施人才培养战略的一种有效的机制。在国内一些知名的企业,也已将导师制引入企业内部,作为人才培养的有效方式,例如 TCL、U T斯达康、华为、中兴等。然而,在2009年4月,由中国企业领导力研究论坛主办的“企业内部导师制在中国的实践”高级研讨会隆重举行,来自联想、ebay、可口可乐、阿里巴巴、湘财证券、霍尼韦尔、日立电器、美特斯邦威、江森自控、香港城市大学、佳通轮胎、海隆软件等各行业的40余名与会者参加了本次研讨会,并且一些知名企业,如可口可乐实业、阿里巴巴等公司还与参会者一同分享本公司实施内部导师制的实践经验。随着中国经济的进步及企业的不断发展,越来越多的企业家和学者们都认为导师制对于我国企业的发展及人才的培养具有重要的意义,同时在我国市场上也出现了一支专业导师辅导队伍,能过促进企业人力资源开发的需要,进而促使导师制在中国的实践进入蓬勃发展的时期。

二、企业导师制在我国发展的必要性

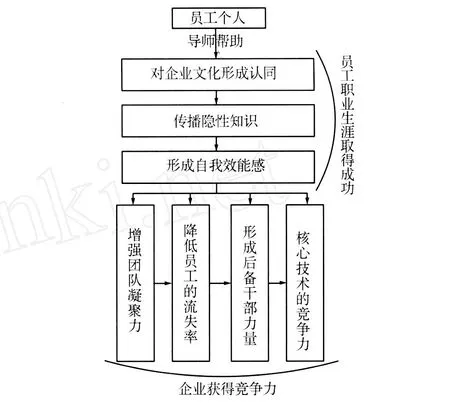

导师制对于我国企业发展中具有重要的意义,不仅有助于员工取得职业生涯成功,更是企业获得竞争实力的重要途径。(如图1所示)

(一)导师制有助于员工取得职业成功

导师制具有导向作用,能够带动员工积极地融入企业的工作环境中,形成对企业文化的认同,并且有助于促进隐性知识的传播与转化,为学员提供有关职业规划的建议和个人发展的反馈意见,促进被指导者自我效能感的形成,进而帮助被指导者在工作中取得成功。

(1)有助于员工对企业文化认同感的形成。在导师的帮助下,员工能够更好地学习和了解企业文化,并从导师对工作环境和企业文化的切身体会出发,来引导和说服员工,可以避免员工走进误区,从而促使员工对企业文化产生认同感,与此同时,也缩短了员工融入企业文化的时间。

(2)有利于隐性知识的转化。隐性知识是一种难以用语言来进行表述和传播的知识,并且它具有不稳固的特点,所以员工要在解决问题的活动中来体味这种知识,而导师制则是通过导师对学员一对一的辅导,结合工作中的一些具体实例,来让员工了解,并掌握这种隐性知识。同时学员可以在导师的指导和帮助下,可以尝试一些具有挑战性的工作,在对这些工作的操作和探究的过程中来使隐性知识得到稳固。

(3)有助于员工增加自我效能感。自我效能感是指个人对自己实现特定领域的行为目标所需能力的信心或信念。导师对学员的指导主要是从过去的成败经验、别人的替代性经验、言语劝说和生理与情绪的唤醒状态四个方面来进行的,通过对学员的胜任感、自信心和集体荣誉感的培养,进而增加员工自我效能感,促进职业胜任感的发展,形成员工积极的职业承诺。

(二)导师制是企业人力资源开发的重要途径,有助于提高企业的竞争实力

导师制能够根据企业的要求培养出自己企业发展所需要的人才,最大限度地发挥人才的潜能,有效地防止人才的流失,防止了引进人才“水土不服”问题的发生,增强企业内部凝聚力的同时,也提高了企业的竞争力。

(1)有利于增强团队凝聚力。通过导师对学员的指导和关怀,可以体现出企业以人为本的文化氛围和管理理念,有助于为员工营造出和谐的工作和生活氛围,有利于激发员工的凝聚力的形成,进而使员工主人翁意识和归属感、使命感的形成。

(2)有助于降低职工流失率。导师制除了为员工提供技能支持外,还可以在员工的职业生涯规划和心理上为员工提供支持。职业生涯规划有利于员工对企业产生信心,对企业的价值观产生认同,并且可以最大限度地发挥员工的潜能为企业服务,使员工对自己在企业的前途和发展空间充满信心;而为员工提供心理上的支持可以使员工对企业的人文理念产生认同,促进员工主人翁意识和归属感、使命感的形成,进而有效地防止了人员的流失。

(3)有助于提高企业核心技术的竞争力。企业的发展归根结底就是人才的发展,也就是科技水平的发展。导师制有助于企业稳固内部现有骨干职工,加速对现有人才的培训和开发,充分发挥现有职工的自身潜力为企业服务,并且有助于企业从外部招贤纳士,进而为企业的发展与扩张提供人力资源保障。

(4)有利于管理和选拔领导人,是企业后备干部选择的有力保障。导师制作为企业的一种内部培训制度,并且是对素质的培养,而这种素质的培养是和企业的实际需求密切相关的,可以使企业在短期内,获得自己紧缺的人才,进而摆脱了企业核心岗位、关键人员不足的威胁。

图1 企业导师制发展的必要性

三、导师制在中国发展过程中的误区及建议

导师制能在企业智力层面构建一种良好的工作学习氛围和机制,是一种依靠企业内部人才资源,快速培养适合企业发展的人才培养机制。虽然许多企业在中国成功地运用了导师制,但是导师制在中国的发展还是存在许多误区的。

误区一:对“企业导师制”的定义理解不清,甚至将其扭曲

(1)将企业导师制与传统的“学徒制”相混淆。传统的“学徒制”仅仅是通过师傅带徒弟的方式,对新员工在技术上的传授,并不涉及对职业生涯的指导;而导师制是一种人才开发机制,通过在企业智力层面构建的一种良好的工作学习氛围和机制,培养满足企业发展所需要的人才,进而企业导师制与我国以往国企内的“学徒制”是具有本质区别的。

(2)将企业的“导师”和学校里的导师混为一谈。学校的导师需要备课,传授理论知识;而企业导师主要是与员工进行经验交流,助其业务提升,这是一种经验的分享与传承,而不是知识的传授。

(3)“导师”和“教练”之间的界限也很模糊。一般而言,教练式辅导往往是有具体的短期目标,这个目标是和工作本身密切相关,并且易于衡量;教练可以是外部聘请的,也可以是企业内部的,甚至是被辅导者的直接领导。而导师则不同,导师对其辅导的员工往往并没有明确的目标,更像是一种长期的非正式的关系,一般由企业内部来指派。

误区二:很多企业的学员不懂得“导师”角色

(1)学员过分依赖导师。一些学员甚至把导师当成“万能字典”,一遇到困难就找“导师”求助,弄得导师哭笑不得。这样不仅弱化了员工的自我创新意识和能力的发展,往往会影响组织整体的运行效率;同时对“导师”的时间是一种浪费,也会令导师丧失辅导的积极性。这往往会影响组织整体的运行效率。

(2)学员对导师具有很强的目的性。有的员工恳请公司职位级别高一点的领导作为其导师,企图通过导师获得加薪、升职的机会,而并非真正想要提高职业基本功,同时也为公司的正常管理带来不便。

(3)容易形成非正式组织。在某种程度上,导师就是一个额外的职责,这样就易形成非正式组织,当非正式组织与正式组织的目标不一致时,如果处理的不好,则会带来阻碍变革、造成角色冲突、传播谣言,拉帮结伙等消极影响。

针对以上在导师制发展的过程中可能出现的问题,笔者认为应该从以下几个方面做出改进:

建议一:强化导师制对于企业发展的重要性

从思想上,要从一定的高度进行认识。就技术层面而言,强化导师对学员的业务技术的传授、工作经验的交流以及企业文化的共鸣;就管理层面而言,能够通过导师的决策指挥、管理方法、领导艺术等方面,对学员进行潜移默化的影响,更好地理解公司的发展战略,提高各个层次的执行力。同时,导师制的实施要从高层管理人员层面得到支持和实施。这样做,一方面能够为下一层面的导师制树立“标杆”,另一方面,也能为完善和提升导师制培训获得从上到下的广泛经验,以实现导师制度的规范化和制度化。

建议二:建立学员与导师之间的考核与优化制度

成功的导师制关系有赖于双方对彼此的深入了解和相互信任,指导关系也应该在一种自然、和谐的氛围中发展,但如果公司对导师与学员之间关系的进展不闻不问,导师关系通常会提前中止或朝负面的方向发展。为正确、合理评价导师在指导方案中的绩效表现,应制定一系列考核与奖惩措施,来对导师和学员进行约束。针对培训中出现的问题,要进行不断的调整与优化,不断地改进、完善培训方法和内容,实现内部培训的优化和升级。

建议三:建立起一套完整的系统来运作导师制

企业希望通过导师制度来达到迅速保留并发展员工的目的,就需要建立起一套适合自己的制度来运作导师制,用制度来加以保证与约束,并且应该结合企业培训体系的其他制度和流程一起使用。集体内容包括:对导师的物质激励,对学员选拔的具体要求,具体的考核标准等。这要根据企业的情况确定,必须切合实际。

[1]张正堂.企业导师制研究探析[J].外国经济与管理,2008,30(5):35-42.

[2]严进.企业中的导师制[J].中国人才,2003,(4):35-36.

[3]卞卉.职业导师制 企业人力资源开发的重要途径[J].沿海企业与科技2006,(1):232-234.

[4]牟军.导师制人才培养的催化剂[J].施工企业,2001,(11):21-22.

[5]郑玉善.导师制助你成功[J].经营管理者,2006,(2):49-50.

[6]辛长平,等.“导师制”人才培养模式[J].企业管理,2006,(6):59-60.

[7]袁静,等.“职业导师制”困境探究[J].沿海企业与科技,2009,(4):160-162.

[8]刘勇,等.企业导师制的类型和功能[J].企业管理,2008,(10):76-77.

[9]余维田,等.企业导师制的利弊解析[J].企业改革与管理 ,2004,(9) :24-25.

[10]邹岚萍,等.试论编辑导师制[J].中国出版,2009,(12):37-38.

[11]秦霞.导师制 企业人力资源发展的好工具[J].中国商界 ,2008,(6):183.

The Necessary,Mistakes and Proposals of the Development of Business Mentoring in China

Liang Ting1,Cai Xiang2,Tang Gui-wu3

(1,2,3.Guilin University of Electronic Technology,Guilin 541004,China)

Tutorial in foreign companies already has a long history.However,it still has a long way to go in its infancy in China.Firstly,this article introduced the tutorial connotation from the theoretical and empirical analysis.At the same time,it showed the necessary for business development in China from both personal and professional growth and business development.And finally,it pointed out the problems of tutorial in the development of Chinese enterprises and how to improve it.

tutorial;apprenticeship;human resources

F272

A

1003-4919(2011)03-0071-03

2011-01-15

1.梁婷(1986— ),女,河北石家庄人,桂林电子科技大学硕士研究生,研究方向:人力资源管理;2.蔡翔(1968— ),男,湖南益阳人,桂林电子科技大学商学院副院长,教授,博士,研究方向:技术与创新管理;3.唐贵伍(1954— ),男,湖南东安人,桂林电子科技大学软科学研究院院长,教授,研究方向:区域经济、企业管理。