庾信五言诗声律考察——二项检验在汉语诗律中的案例研究

2011-11-03张洪明李雯静

张洪明 李雯静

一引引言

诗律是语言学家和文学家都感兴趣的课题,虽然成熟的近体诗格律在学界没有太大争议,但近体诗格律是如何产生、发展、成熟的,永明体、齐梁体、六朝诗律等到底有哪些具体内涵,“四声八病”何时产生,这些问题从古代诗论到现代诗律学,众说纷纭,迄今仍无定谳。传统诗律学研究多半以文献中的诗论为主,以诗人创作实践为辅,各诗论所讨论的诗律特征和诗人创作实践所反映的往往并不一致。本项研究采用语言学方法,尽可能地占有“语料”,穷尽性地分析诗人的创作实践,辅之于数理统计手段,从中寻找规律,发现“格律”。

六朝诗人众多,限于篇幅,本文只对庾信的五言诗作品进行个案研究,以窥这种研究方法之一斑。

庾信(513—581),字子山,小字兰成,南阳新野(今属河南)人,生于南朝一个政治地位显赫且文学积淀深厚的世族家庭。他是南北朝诗的集大成者,也是开唐诗风气者。倪璠题辞说,庾信诗“穷南北之胜”①倪璠:《注释庾集题辞》。。《四库全书总目提要》对其评价是“集六朝之大成,而导四杰之先路”②《四库全书总目提要》卷一百四十八。。杨慎《升庵诗话》的评语是“为梁之冠绝,启唐之先鞭”③杨慎:《升庵诗话》卷九。。庾信创作的五言诗表现出来的格律特征在中国诗歌史上更是有着重要的研究价值。《新唐书·宋之问传》指出:“魏建安后,迄江左,诗律屡变,至沈约、庾信,以音韵相婉附,属对精密。”刘熙载《艺概·诗概》说得更具体:“庾子山《燕歌行》开唐初七古,《乌夜啼》开唐七律。其他体为唐五绝、五律、五排所本者,尤不可胜举。”

然而,在以往中国文学史研究专著中,有关六朝诗歌格律,常常是一笔带过。即使陈述那些著名的声律理论和主张,也囿于文献,鲜有可靠分析。这种情况也同样反映在庾信诗歌研究上,论者多会提及他在诗歌形式方面的成就,但只是大而化之、一笔带过,具体如何,大多不了了之。

对六朝诗律状况进行成系统甚至穷尽性的研究始于高木正一、何伟棠、杜晓勤、张洪明。高木正一最早对六朝诗人的作品进行量化研究,可惜的是,他囿于平仄,用唐律标准考察六朝作品①高木正一:《六朝律诗之形成》,郑清茂译,《大陆杂志》语文丛书,台北大陆杂志社,1975年。。何伟棠《永明体到近体》指出,要“避免执近体的观念以绳永明体”②何伟棠:《永明体到近体》,广东高等教育出版社,1994年,第2页。,提出永明体“二五字异声,四声分用”,明确地将“四声律”和“平仄律”区别开。杜晓勤注意到“古典文学研究界探讨诗体声律问题所常用的方法,仍是以直观印象得出的审美判断来代替细密、准确的声律分析……常给人以笼统、模糊的感觉”③杜晓勤:《齐梁诗歌向盛唐诗歌的嬗变·绪论》,北京大学出版社,2009年。,对永明以后至唐景龙年间五言新体诗联间组合形式作了相当全面的统计分析。不过,高木正一、何伟棠、杜晓勤等学者的量化分析只是一种算术方法,仅限于加减法、百分比、平均数等。这种方法只能定量,不能定性。并且,因拘于“八病”之说,这些研究仍程度不等地扭曲了永明声律特征的本质。张洪明以语言学研究的思路,结合统计学方法,对沈约、王融、谢朓等永明体代表诗人的作品进行了穷尽性研究,得出了如下结论④Zhang,Hongming, “The Consistency of Shen Yue’s Poetic Metrical Theory and Poem Composition:A Linguistic Perspective,”The 2006 Annual Meeting of the Association for Asian Studies,San Francisco,2006.:

(1)以沈约为代表的永明诗人创作实践跟他们所提倡的声律理论密合;

(2)永明诗律不同于唐代诗律;

(3)永明诗人二、五位置调“四声”,唐代诗人二、四位置调“平仄”;

(4)永明诗人有“四声”概念,没有“八病”和“平仄”概念;

(5)有“永明声律说”,无“永明声病说”;

(6)中国诗歌格律源自汉语自身发展,与梵律无关⑤梅维恒和梅祖麟认为汉语近体诗的声律模式源自印度诗律的?loka,其论见Victor Mair and Tsu-lin Mei,“The Sanskrit Origins of Recent Style Prosody,”Harvard Journal of Asiatic Studies 51.2,Dec.1991:pp.375-470.;

(7)汉语诗歌格律形式由永明至唐代是多式择一的选择关系,而非单一发展的演化关系。

本文延用张洪明研究永明诗人的思路和方法,对庾信五言诗进行穷尽性的案例分析,以冀建立起一套对诗人个体诗歌创作的声律特征进行语言学考察的可行方法。庾信是六朝律向唐律转化时期的重要诗人,作为转化期的产物,其作品用律体现了转变期诗律的典型特点。弄清庾信诗歌格律特征,对了解汉语近体诗格律的来龙去脉至关重要。我们的具体作法是:逐字逐行标示出庾信五言诗四声谱和平仄谱,归纳出庾信调试格律的各种手段,运用二项检验数理统计方法,分析所有数据,完整地寻找出庾信五言诗调试声律的规则。

二 二项检验及相关背景

庾信现有存世五言诗255首(共2527句⑥《奉和法筵应诏》“□□遙可望”由于缺字不进入我们的考察范围。)。中古汉语有平、上、去、入四个声调,每一诗行有五个位置,逻辑上共计有45=1024种调式。庾信五言诗中四声调式使用的实际情形有多有少,而更多的是不使用。我们应如何考察才能归纳出庾信调试格律的手段?所谓“格律”是人为操控的声律和韵律规则,但如何定义“人为操控”却非易事。1024种调式自然发生概率不同,那么,一种调式究竟使用多少次,才算得上是庾信人为操控?占总数百分之多少可以算作符合“格律”?从逻辑上说,如果50%以上算是人为操控的格律,那49%为何就不能算是人为操控的格律?在以算术法为基础的统计研究中,基本不谈这些问题,而那些统计和计算也无法解决这类问题。在以往的量化研究中,人们只关注某调式实际使用了多少次,最多也就是计算出各调式出现次数占所有诗句的百分比(即所谓“频率”)。但概率和频率的性质不同,如果考察它们之间的误差,就会展现出不一样的结果。例如,并非所有发生次数为零的调式都是诗人规避使用的,而发生次数大于零的调式也不都是诗人偏好使用的,有的甚至是诗人倾向规避的。所谓“人为操控”,正是实际发生的频率显著偏离理论预期发生的概率,即实际发生频次显著偏离理论预期发生次数。“人为操控”包含两个方面——倾向使用和倾向避用。其中,诗人倾向避用的四声调式容易被忽略,传统研究中对诗人实际使用的四声调式进行点数的方法没有考虑到“无”的情况。事实上,部分在实际创作中没有出现的四声调式是诗人有意避免的(但不是所有发生次数为零的四声调式都是诗人倾向规避的)。数理分析方法鲜用于诗律研究,但数理统计可以帮助我们用来观察庾信在五言诗句四声调式的选择上是否存在倾向性,是倾向使用还是倾向避用,以及倾向的强弱程度等。因此,本文运用统计学模型和公认的统计标准给人为控制的声律进行定义,用二项检验方法归纳庾信调试格律的各种手段。

简而言之,我们的工作就是找出一条“界线”,区分“人为操控”和“随机分布”。这条界线的主观性越少越好。比方说,若以使用100次作为界线,那么,我们就必须要科学地解释,为何使用了100次是“人为操控”,而使用了99次却不是“人为操控”。在一般科学研究中,多数研究者会采用“临界值”作为对非偶然因素的作用进行推论的依据。在样本的显著性研究中,“临界值”常常被当作是否拒绝虚无假设的界线,以及区分极端值和非极端值的界线,等等。“临界值”可以帮助我们区分“置信区间”和“拒绝域”,落在“拒绝域”内,就意味着发生的概率非常小,是极端值,是由于非偶然性因素而发生的。在假设检验的情境中,我们便会据此拒绝虚无假设,接受备择假设。在人文科学研究中,一般设置α=0.05的检验水平(即95%的置信度)。这样的话,“置信区间”占整体分布的95%,“拒绝域”占整体分布的5%。在这样的置信水平下,落在“拒绝域”的概率只有5%。换言之,如果落在“拒绝域”内,我们就有95%的把握认为这是一种极端情况,由于非偶然性因素而发生了,不是自然出现的,其中存在人为因素。我们也可以设置α=0.01的检验水平,在这种情况下,我们就有99%的把握认为落在“拒绝域”内的情况是人为操控的结果。一般而言,95%的置信度已足够大,但99%置信度下的计算结果可以作为参考。

如前所说,四声在五言诗句1024种调式中的自然发生概率是不同的。中古汉语平声字数量几乎是入声字的两倍,那么,“平平平平平”调式自然发生概率应该比“入入入入入”更高。假如这两个调式都被同一个诗人使用过100次,“入入入入入”的人为操控程度就要比“平平平平平”高,因为如果五个字、五个字地说话,更有可能无意识地说出“平平平平平”。我们可以根据《广韵》计算出平、上、去、入占总字数的各自比例,如下所示:

平声概率=平声字数÷总字数

结果为:平-0.39819,上-0.19176,去-0.21777,入-0.19228①上、去、入声概率计算方法同平声,数据取自沈建民《〈广韵〉各声类字的一个统计分析》(《徐州师范大学学报》2000年第2期)。

然后,我们就能计算出1024种四声调式自然发生的概率。以调式“平上去入平”为例,该调式的概率pi为:

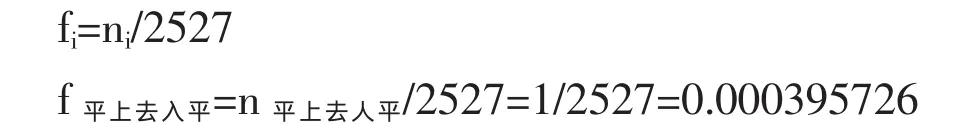

实际上,庾信创作的2527句五言诗句中,只有1次用到了“平上去入平”这个调式,据此可以计算出庾信实际使用这个调式的频率fi是:

我们的任务是判断在1024种调式中(包括实际使用次数ni=0次的调式),庾信作诗倾向使用哪些调式,倾向避免哪些调式。当频率显著高于概率时,或者说频次显著高于数学预期时,就能认定庾信倾向使用该调式;当频率显著低于概率时,或者说频次显著低于数学预期时,就可以认为庾信倾向不使用该调式。现在要考虑的是,面对1024种四声调式的概率、频次、频率,以及庾信2527句五言诗句,应该选择哪种统计方法?利用哪些数据?以及怎样利用这些数据?其实,我们讨论的不外乎两类数据:(1)使用了某调式的诗句;(2)没有使用该调式的诗句。当我们把是否使用某调式看作一次试验,把使用该调式看作“试验成功”,那么,二项检验就是非常适合处理此类问题的方法。

二项检验主要有如下几个特点:

(1)重复进行n次试验,试验间相互独立;

(2)每次试验要么成功,要么失败(最典型的例子就是抛硬币,要么正面朝上,要么反面朝上);

(3)每次试验出现成功的概率相同,记为p。

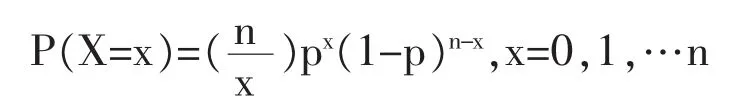

二项检验处理的类别变量的概率分布被称为“二项分布”,也叫“伯努利分布”。设X为n,重复伯努利试验中成功的次数,X可能取值0,1…n,X取这些值的概率为:

二项分布的概率直方图反映的就是X取值0,1…n时的概率,二项分布的数学预期为np。

以上是n=5,p=0.2、0.5、0.8时的概率分布直方图①茆诗松:《概率论与数理统计教程》,高等教育出版社,2008年,第63页。。由此可知,p≠0.5时,二项分布很明显是偏态分布。我们可以利用公式计算各种情况发生的概率。n不大时,可以利用二项分布表②二项分布表采用Richard P.Runyon,Kay A.Coleman,David J.Pittenger的 《Fundamentals of Behavioral Statistics》(人民邮电出版社,2004年)书后附录Table N;以及网页http://jpkc.sdau.edu.cn/gltj/ziyuan/jiaocai/12.pdf。查出α分别为0.05、0.01的检验水平下X的临界值。例如,查表得α=0.05时,b(5,0.2)的临界值为4,这意味着试验成功4次及以上的概率是小于0.05的,是不太可能发生的;而成功4次以下是预期中的、常态的。α=0.05时,b(5,0.8)的临界值为1,因为是负偏态,这意味着试验成功1次及以下的概率小于0.05,成功1次以上是预期中的、常态的。

以上是有关本项研究运用的二项检验及相关方法介绍。

三 庾信五言诗的二项检验研究及相关讨论

(一)庾信五言诗二项检验的统计背景

由于这是穷尽性个案研究,为避免先入为主的主观判断,本文不假设庾信进行诗歌创作时的声律背景。客观上说,庾信时期诗歌的格律目前并无定论,仍处于探索之中,统计结果显示出有人为操控倾向的调式应该都是庾信个人的选择使然。至于庾信做出某些选择或表现出某些喜恶,这些情况是因受时代风气影响,还是难以摆脱旧朝积习,抑或个人创新,这些都不是分析数据时所要考虑的问题。

其次,概率p表达的是一般情况下某种调声方式自然发生的概率。我们进行的是庾信对声律操控情况的个案研究,不跟其他诗人做对比性研究。因此,我们选择较大的字库《广韵》来计算平、上、去、入四声的概率,进而计算调声方式的概率。

第三,进行二项检验的前提是,庾信对某种调声方式的选择是在独立条件下完成的。由于不考虑任何声律背景,因此,这种假设是合理的。

(二)统计步骤及计算结果

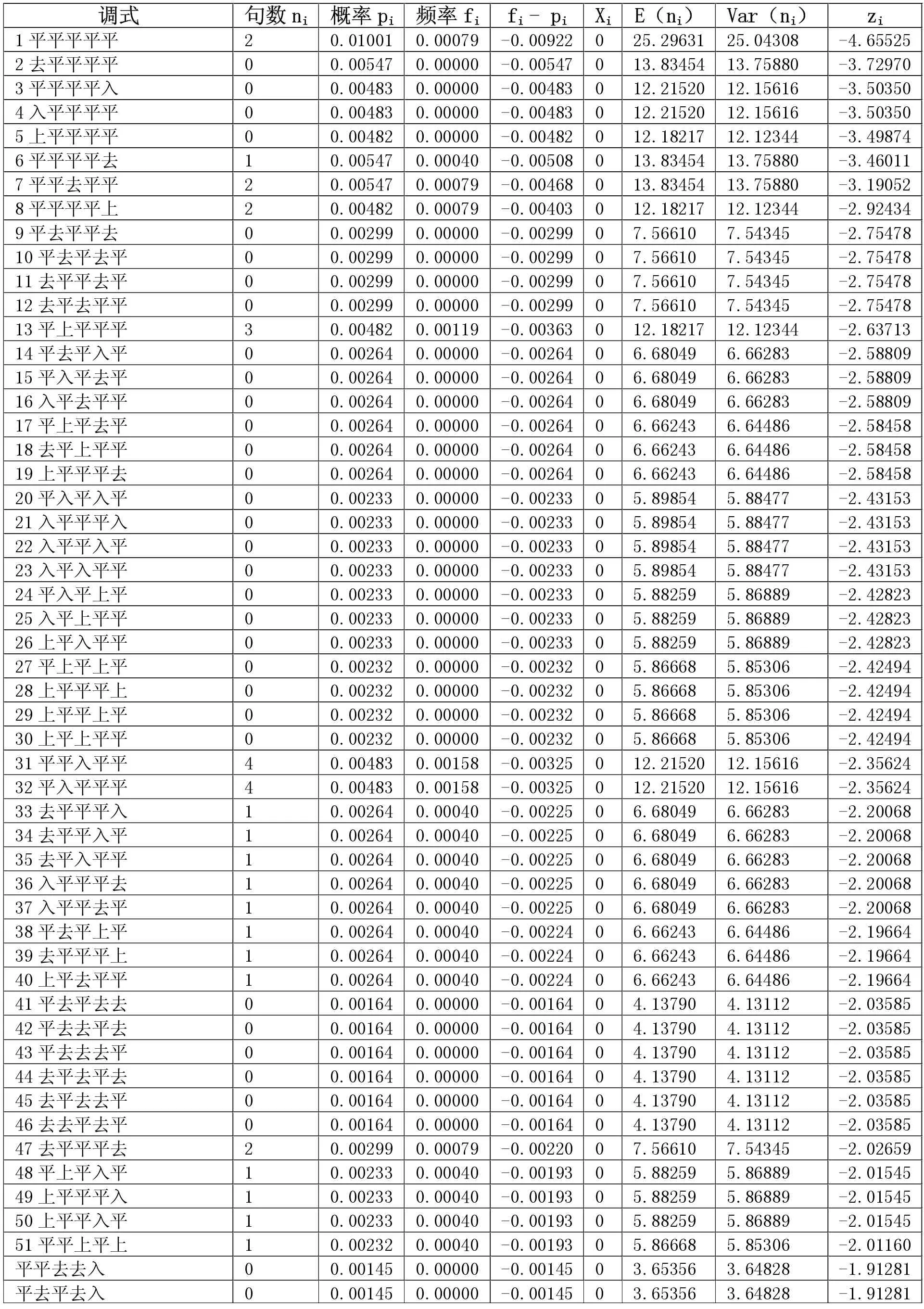

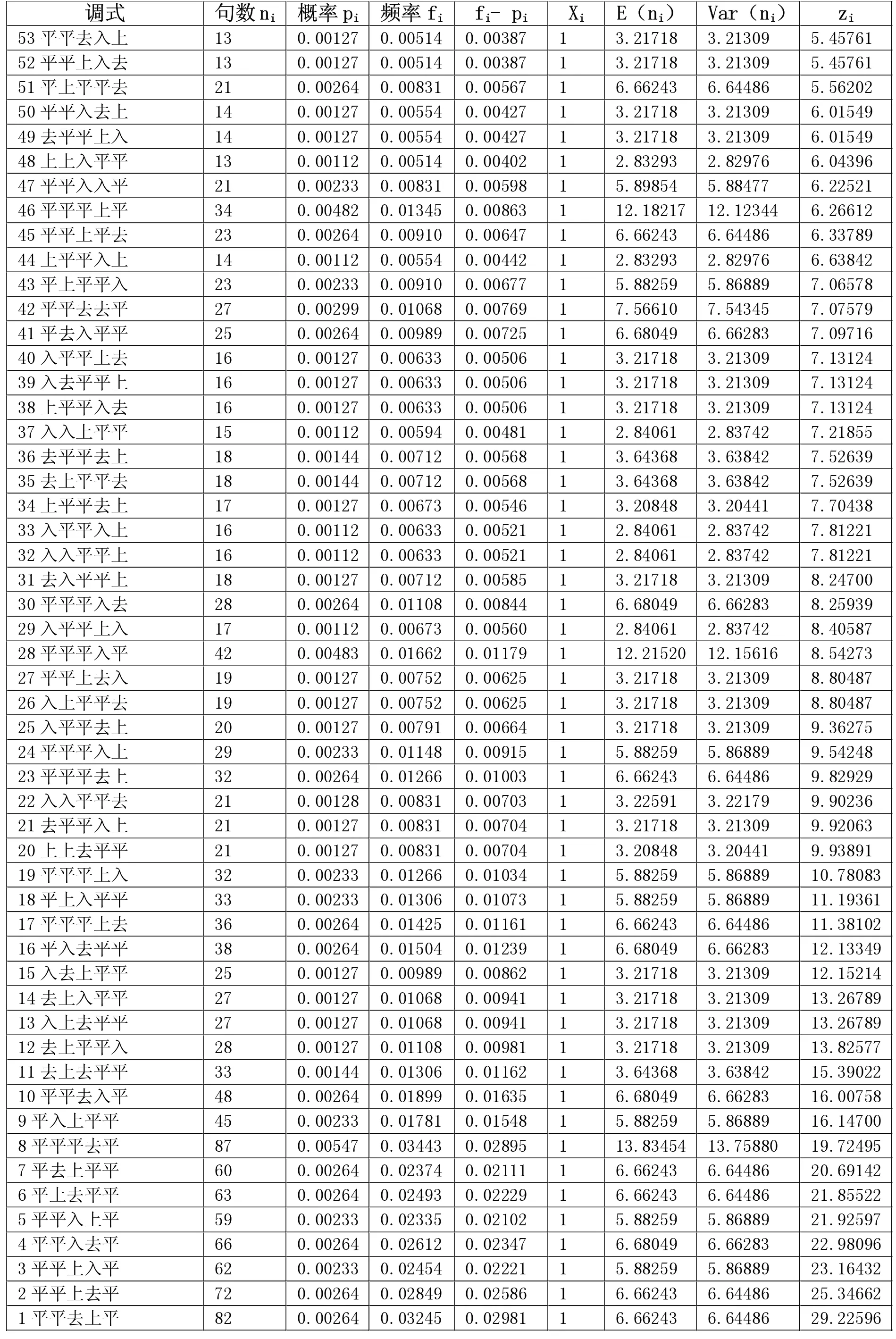

庾信五言诗调式计算结果如“庾信五言诗句四声调式统计表”所示,先略释该表表头。

调式:平、上、去、入四声进入五言诗句的五个位置后可能生成的45=1024种排列。

句数ni:庾信255首五言诗共2527句,使用调式i的句数。

概率pi:调式i自然发生的概率。计算公式如下,以“平上去入平”为例:

频率fi:调式i实际发生的频率。计算公式为:fi=ni/2527。

fi-pi:频率-概率。

Xi:是对列“fi-pi”的计算——如果(fi-pi)>0,取1;其余,取0。随机变量Xi服从于二项分布(下详)。

E(ni):n×pi=2527×pi。二项分布近似正态分布时的均值,也是二项分布的数学预期(下详)。

Var(ni):n×pi×(1-pi)=2527×pi×(1-pi)。二项分布近似正态分布时的方差(下详)。

zi:二项分布近似正态分布时,利用z分数进行考察(下详)。

(三)讨论一:庾信五言诗句四声调式的选择是否存在倾向性

庾信五言诗句四声调式统计表

?

考察庾信在独立条件下选择哪种调式时,需作以下假设检验:

H0:庾信对五言诗句的四声调式的选择是无倾向的。

H1:庾信对五言诗句的四声调式的选择是有倾向的。

在H0的假设下,诗人选择每种调式的频率应该与该种调式的概率差不多,即若记:

细节说明:

Xi~b(1,0.5):随机变量Xi服从于二项分布,做一次实验成功的概率为0.5。在这里我们把“比较某四声调式的频率和概率”看作一次二项试验,“频率大于概率”看作成功,则成功的概率为0.5。

P{ S≤13}7 :S≤137这个事件的概率。

因为p=0.5,n>25,所以使用二项分布的正态近似,进行双尾检验。对于这个检验,拒绝域的形式是{S≤ C1}或 {S≤ C2}。利用置信水平为95%算出临界值c1、c2:P{ S≤ C1}≤0.025,P{ S≤ C2}≤0.025,再利用c1、c2来作为判断的依据。在95%的置信度下,当概率P小于等于0.025时,虚无假设H0被拒绝。当S比中间值小的时候,就计算小于等于的概率;当S比中间值大的时候,则计算大于等于的概率。在如下模型中,S~B(1024,0.5),S=137,137比512小(二项分布的正态近似均值E=np=1024×0.5=512,即在1024重复二项试验中,成功情况出现的平均次数为512),故算S≤137的概率,在二项分布的概率分布图上,即S=137以左的面积;当S比中间值大的时候,比如S=600时,就算S≥600的概率,在二项分布上,即S=600以右的面积。

(四)讨论二:庾信五言诗句四声调式的选择有无倾向性的标准

对于 X~N(0,1),P{-1.96<X<1.96}=0.95。我们设置 α=0.05 的检验水平,即 95%的置信度,双尾检验,那么标准正态分布的临界值是-1.96和1.96。因此,在95%的置信度下,当第i种四声调式的zi的绝对值大于等于1.96时,我们就可认定诗人对该种调式的选用有倾向性,是有意为之。当zi≥1.96时,可认为诗人倾向使用该调式,因为实际发生频次显著高于理论预期次数;当zi≤-1.96时,可认为诗人倾向不使用该调式,因为实际发生频次显著低于理论预期次数。否则就是无倾向,因为实际发生频次和理论预期次数相差不够显著,很可能是由偶然因素造成的。

(五)统计结果

在上面“庾信五言诗句四声调式统计表”中,加了底纹的部分是在95%的置信度下,是庾信人为操控的五言诗句四声调式。zi≥1.96的部分为庾信倾向使用的96个调式,zi≤-1.96的部分为庾信倾向不使用的51个调式。zi的绝对值越大,倾向性越强。对于那些没有表现出倾向性的调式(除了接近临界值的少数调式以外),限于篇幅此处未录。

我们也可以使用其他标准,如P{-2.58<X<2.58}=0.99,此时置信度为99%。如此,zi的绝对值大于等于2.58的调式是庾信人为操控的五言诗句调式。zi≥2.58的部分为庾信倾向使用的调式,zi≤-2.58的部分为庾信倾向不使用的调式。zi的绝对值越大,倾向性越强。

不过,对人文社会科学研究而言,设置95%的置信度已足够。因此,本项研究把95%置信度下的统计结果作为主要考察对象,而把99%置信度下的统计结果作为参考值。

四 结论及本项研究的文学史意义

本文通过对庾信五言诗穷尽性的研究,跳出传统文献和文学的思路,用语言学方法来观察庾信五言诗的声律特征,以平、上、去、入四声的“相异相显”为标记项,运用统计学的模型和公认的统计标准给人为控制的声律进行定义,用二项检验方法归纳出庾信调试格律的各种手段。数理统计结果表明:庾信倾向使用96种五言诗句四声调式,而倾向避用51种四声调式。在庾信五言诗的所有作品中,以诗句言,2与4、2与5、3与5是倾向程度最高的调四声位置;以诗篇言,2与4、3与5、3与4是倾向程度最高的调四声位置;以诗联言,5与10是最显著的通篇调四声位置,其次是4与9、3与8位置。庾信倾向使用的五言诗联平仄调式有55种,2与7、4与9、5与10是最倾向调平仄的位置,这已相当明显地表现出了平仄律的基本内容。通过比较调配平仄跟调配四声的情况可知,四声二元化的倾向在庾信五言诗中已较为显著,但四声分用仍是庾信最重视的声律原则。这正是六朝律向唐律转化时期的典型特点。所以,本项研究的结论是:庾信诗歌声律模式的基础是“四声”兼顾“平仄”,其用律手段多样化,以在不同位置调配四声为主,其中也有四声二元化的声律调控尝试,但只是内容相同,名目上并无“平仄”的称呼。“平仄律”不是永明体、齐梁体诗律的主格,但通过庾信的诗歌创作活动,它逐渐成为一个显著格式,以致最终在唐代定于一尊。

通观以往中国文学史研究,存在着两大误区。其一是以唐人规则来律六朝作品,所以有所谓“永明声病论”,认为沈约诗赋创作不合其理论,犯“八病”,“亦往往与声韵乖”,以致落得“才情不济、过于理想”的冤名;其二是以明清诗评家的眼光来点评唐人创作实践,因此有所谓“犯孤平”、“拗救”诸说。

造成上述误区的其中一个原因是不明“格律诗”的本质。格律诗的音律模式包括声律(prosody)和韵律(rhyming)两部分。声律模式是有意利用能作用于整个音节声音表现的语言成分,构成音节之间相异相显的抑扬效果,所谓“异音相从谓之和”。韵律模式则追求复沓回环的呼应效果,通过人为安排韵式结构,使元音和韵尾相同的音节有规则地复现,所谓“同声相应谓之韵”。诗歌的声律要素由高低、轻重、强弱等语言中的超音段成分(suprasegmental element)担任,这些成分能直接影响整个音节的音响效果。至于韵律要素,则由音段成分(segmental element)充当,其变化只涉及音节内某一部分个别音素的改变(如元音或辅音)。一般而言,如果是诗,就有韵律要求,不管是格律诗还是非格律诗;但只有声律才是格律诗的特定要求。声律模式是区别格律诗和非格律诗的主要标准,只有韵律规则没有声律规则的诗不是真正的格律诗。以汉语近体诗而言,其最有特色处不在于韵律(古体诗、白话诗、打油诗等都可以有韵律),而在于声律。“平仄律”只是汉诗声律的一种,声律并不等同“平仄律”。虽然六朝诗人已明确意识到四声,并以此创律将其运用于诗歌创作中,但他们并不知唐律为何物。如我们的研究结果所示,六朝律的格式是多样化的,若以唐律观齐梁诗,自然会认为齐梁诗不合律。但这是以今律古,是用发现学结果来理解发生学现象。

从发生学角度说,诗律形成始于六朝,那是诗律创制、探索的阶段。因为是探索,所以各种实验、尝试都有。这种声律方面的探索其实到中唐还未结束,直至杜甫、白居易、刘禹锡时代,这种探索仍在继续。只要是利用语言超音段成分对诗歌人为地进行形式上的限制,就是“声律”。“六朝律”不等同于“唐律”,其间的发展,不是单线型的演化过程,而是多线型的选择过程。假定六朝有ABCD四种格律,“唐律”选择了其中的B型作为基础加以改造,发展成了唐代的主要声律模式(如“平仄律”)。但传统研究却因此而把它(“平仄律”)看成了汉语诗歌格律发展的终极形式和唯一标准,所以才产生了上面所说的两大误区。希望通过本项研究,我们可以走出第一个误区了。