建构主义对小学科学教材内容选取的指导作用*

2011-10-29张平柯陈莉

张平柯,陈莉

(湖南第一师范学院,湖南 长沙 410002)

建构主义对小学科学教材内容选取的指导作用*

张平柯,陈莉

(湖南第一师范学院,湖南 长沙 410002)

建构主义是指导小学科学教材编写的理论基础之一。在选取小学科学教材的内容时,应该用建构主义知识观和教学观,运用关注学生的前概念选取能引起学生兴趣的素材深层挖掘核心概念等原则,这样才能使教材真正成为课标理念的传递者,成为教师的好帮手,发挥其作为教学活动的主要参考资料的作用。

建构主义;教材;启示

建构主义是影响当今科学教育的一种重要理论,很多发达国家的科学教育都以它为指导思想。例如,1996年美国出版的有史以来第一个全国科学教育的纲领性文件——《国家科学教育标准》,就是以建构主义为指导思想的。在德国、新西兰和英国,建构主义都已然成为指导科学教育改革的主要理论之一[1]。我国在本次课程改革中制定的《科学(3~6年级)课程标准》,也受到了建构主义的极大影响。作为根据科学课程标准而编制的系统反映科学学科内容的科学教材,其在内容选取上也应该充分运用建构主义的成果。

一、建构主义的知识观和教学观

建构主义是关于对知识与学习的理论,它关注的是知识是什么和个体如何获得知识的问题[2]。在教育学领域,前者对应于知识观,后者对应于教学观。而无论是知识观和教学观都直接影响到教材内容的选取。

(一)建构主义的知识观

建构主义的本体论总结起来只有一句话:知识的获得是个人主动建构的过程。相对于客观主义的知识观和理性主义的知识观而言,建构主义的知识观具有相对性和经验性。

1.相对的知识

和传统的知识观不同,建构主义并不把知识看成是现存的、独立的、孤立于认识者的真实世界,而是认为知识是对现实世界的一种解释或假设。知识不是对现实的准确表征,也不是什么问题的最终答案。科学知识包含真理性,但不存在“绝对的真理”。随着人类的进步,认识水平的提高,旧的解释和假设会被新的解释和假设所取代。知识具有相对性,因此,知识不是被预设的结构,而是生成的过程。

2.经验的知识

建构主义认为,知识不能以实体的形式存在于具体的个体之外,即知识是个体对现实世界的主动建构。这种建构离不开其自身的背景和经验,正如冯·格塞斯费尔德所说:我们能定义“存在”的意义,但是只有在我们的经验世界的领域中,而不是在本体论的意义上。当“存在”一词运用在独立于我们的经验的世界时,它也就失去了自己的意义,而且也不可能具有什么意义[3]。由此可见,建构主义注重的是经验的知识而非纯理性的知识。

(二)建构主义的教学观

建构主义的知识观,直接影响着它的教学观。广义的教学包括“教”和“学”两个方面。在建构主义者看来,知识的获得是需要个体本身主动建构的,因此,学习者的学习是教学的基础,教育者的教只是为学习者的学服务的。所以学习观要优先于教育观。

1.学习观

斯皮维、杜伊特和萨克斯等建构主义学者认为:当个体参与意义的建构而不是被动接受由环境直接传送的知识时,学习发生了[3]。从他们的话语中可知,建构主义的学习观至少包括以下几点要义:

(1)学习是学习者主动建构的过程

学习者知识的获得是他主动参与的过程,即他通过自己积极的选择、加工与建构,从而达到对外界世界的理解的过程,而不是被动地接受由外界直接呈现给他的被称为“知识”的东西。在此过程中,学习者在已有经验的基础上,不断地将新的知识与信息以同化或顺应的形式纳入学习者已有的经验系统,进行整理和重组,建构出新的知识。

(2)学习是学习者对知识有意义的建构过程

学习者的学习动机是主动的,其学习的机制是对知识进行有意义的建构。由于个体看待问题与选择信息的视角不同,他们对待外界信息所进行的选择和处理的角度也会存在差异。当学习者面临新的知识时,只有那些对他们有意义的信息才会被学习者所注意,成为其建构自我新的知识系统的材料。换句话说,也只有那些被赋予了一定意义的知识才能够为学习者所理解。

(3)学习是一个互动的过程

在传统的学习观里,学习是一个单向的活动:学习者从外界获得知识。而建构主义则认为,学习不是简单的信息输入和积累,而是新旧知识经验冲突而引发的观念的转变与结构的重组,是新旧知识之间的互动过程。新的信息与原有知识之间存在双向的、反复的相互作用,新经验的获得要以原有的知识经验为基础,从而超越给定信息,而原有经验又会在此过程中被调整和改造。学习者这种在原有经验的基础上,对新经验进行认识和编码,建构自己的理解的过程,实际上是学习者内部新旧知识的互动过程。

建构主义认为:知识既不像经验论主张的那样是纯客观的东西,也不像活力论所说的是纯主观的东西。知识是个体在与环境交互作用的过程中逐渐建构的结果[4]。从这种观点来看学习,学习不仅导致了学习者内部的变化,同时,学习也是学习者与外部环境之间的互动过程。由于无论是新经验还是旧知识都来源于个体的周边环境,而学习者个体亦不能独立于环境而存在,因此,在学习者与环境之间存在互动的关系:一方面,环境为学习者提供学习的资源,学习者从环境中获得知识与认同。另一方面,学习者以新的知识不断改变周边的环境,而环境以其固有的规律引导着学习者的思想和学习,这是一种生态的互动的过程。

2.教学观(狭义的)

建构主义认为教学不是知识的传递过程,而是知识的处理和转换。教学的过程不是教育者向学习者传递现成知识的过程,也不是让学习者对某个问题产生某种统一的、标准的答案的过程,而是教育者根据一定的教学目标,指导和促进学习者依据其以往的经验,通过与外界交往作用,多角度地建构知识的过程。所以,建构主义不注重确定具体、明确的教学目标,也不看重标准的、统一的评价标准。教学不是为了引起学习活动,而是支持和培养学习活动。教育者扮演的不再是“传道、授业、解惑”的专家的角色,而是学习者学习的促进者或二者组成的“学习共同体”的领头羊。教育者可以采取不同的策略,如创设情境,加强合作,鼓励对话等,将新知识处理得更接近于学习者的已有经验和心理接受水平,促进其从外界环境中建构知识。但是,无论教育者采用什么策略和方法,其目的都只有一个,那就是为了学习者的学习。所以在这个意义上,学习观是上位的,教学观(狭义的)是下位的,教学观是建立在学习观的基础上的。

二、建构主义对小学科学教材内容选取的指导作用

(一)关注学生的前概念

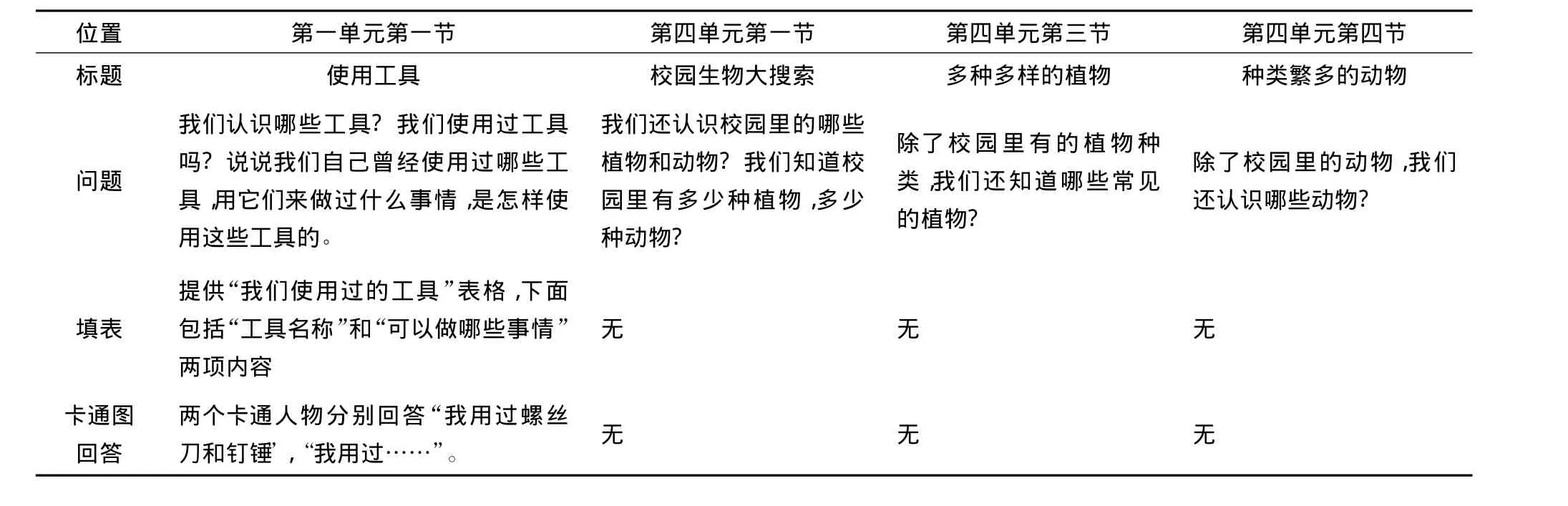

小学生不是“白板”,他们在学习科学概念之前,大都对这些概念有了一定的认识和了解,这种已有的认识和了解即为科学学习中的前概念。由于新概念的形成是建立在它的前概念基础之上的,因此前概念在小学生的科学学习中扮演着非常重要的角色:当科学概念和前概念比较一致时,他们就容易理解并能很快掌握新的知识和信息,前概念在此是推动学习者的学习的,它是学习者学习新知识的基础;反之,他们就会觉得很难接受并影响到新知识和信息的内化,前概念此时更多地是造成学习者理解的困惑和障碍。所以科学教材在内容选取时,不能够忽略对小学生前概念的了解。教材必须关注对小学生前概念的预测,教材内容才能做到有的放矢,起到良好的导向作用,教师也必须对小学生的前概念进行测量,才能做到用教材教而不是教教材。对于前概念的测量,美国科学教材是比较重视的,美国STC教材在每一单元每一课都为教师安排了探查学习者前概念的环节[5]。而在我国,对把握学生前概念在教学中的重要地位的认识还不足,各个版本的小学科学教材对学生前概念的关注都显得不够。以教科版科学教材为例,虽然也考虑了对学生前概念的测量,但却时有时无,没有从一而终。教科版六年级上册共有四个单元,每个单元下有八个小节,只有4节的内容在开始时考虑了对学生前概念的测量,采用了三种方法:提问、填表和卡通图回答。以下是具体的统计:

表1 教科版六年级上册教材“前概念测量”统计表

从以上对比可以看出,教材在各小节中对前概念的引入力度是各不相同。在“工具的使用”一节,对前概念的测量明显要细致而全面,而在第四单元,对前概念的测试虽然比较频繁,但是前测的问题却很简单,也没有做进一步的深入工作。如果教科版教材能够自始至终,按照“工具的使用”一节的深度和力度关注小学生的前概念,将会使教材内容在后续的发展中更具有针对性。

(二)注重选取能引起学习者兴趣的素材

冯·格拉斯费尔德认为,知识不能被传递给一个被动接受者。学习者对知识的掌握只能是在他处于积极建构的状态下才能获得。但是建构主义者并不认为学习者会天生对所有问题(例如生物圈,机能等概念)感兴趣[6]。建构主义者的任务就是要选取可能引起学习者兴趣的素材,促使学习者能够提出与自己的经验相关的问题,从而使他们处身于共同创设的情境中积极地建构信息。为此,“哪些素材能够引起学习者的兴趣?”就成为科学教材必须考虑的问题。从建构主义的角度来看,以下内容能够引起学习者的兴趣:

1.与学习者生活相关的问题能够引起学习者的兴趣

“提出与学习者相关的问题”是建构主义学习的第一大原则[6]。我国《科学课程标准》对此也非常重视,并且向教材编写者建议“选择有利于学生亲历科学学习过程的内容”和“从小学生原有经验出发,选择学生便于体验、能够理解的内容”。在这两条建议之下,各版本教材都十分注重选择与小学生生活相关的问题,并以此作为科学探究的起点。例如教科版五年级下册第二单元第一节“热起来了”中提出了两个问题,分别为“怎样给身体增加热量”和“衣服能给身体增加热量吗”,每个问题下又提供了一些素材,具体如下表:

表2 “热起来了”问题和素材表

从上不难看出:教材中不仅提出的问题是贴近小学生生活的,并且在问题的探究过程中选择的事例也是与小学生原有经验一致的。这样就可以保证教材的内容能够激发小学生探究的兴趣,同时又让小学生容易拥有真实的情感体验,从而促进其对知识的理解。

2.具有情境的知识能够引起学习者的兴趣

皮亚杰和布鲁纳都认为知识的建构离不开具体的“情境”,在一定情境下习得的知识并不局限于在该情境中的应用,在一定的练习条件下,它们可以实现普遍的迁移[7]。介于此,创设与现实生活相似的能够激发学习者热情的情境,倡导真实的教学过程,一直是科学教材追求的目标之一。科学教材创设情境的方法多种多样,例如教科版五年级上册第一单元“生物与环境”前3节就是创设了一个绿豆从发芽到生长的情境,在此情境中,小学生可以亲身经历诸如观察绿豆的发芽、设计对比实验、照顾绿豆芽的生长、小组合作配合等等活动,在活动中发现问题、思考问题并对问题进行探究,在活动中学会合作、学会关爱,从而真正热爱科学,理解科学和学习科学。

(三)注重深层挖掘核心概念

概念是从现象、事实中抽象出来的理性知识,是学科理论建构的基本材料和必不可少的构成元素,核心概念则是概念的最高层级。在科学教材中注重对核心概念的挖掘,可以发展小学生超越事实的抽象思维能力,清晰地识别阐述深层知识的核心思想,促进其思想与感觉,观念与实体的统一,并有助于小学生将学习结果最终内化于个体,不断将学习过程引向更深、更有意义的方向。科学教材对核心概念的挖掘可以表现在以下方面:

1.明确核心概念

明确提出并强调核心概念,通过核心概念将教材内容进行结构化的梳理,对小学生形成结构化、系统化的知识有重要的作用。在这方面北京版教材给予了高度的关注。综观北京版教材,核心概念被有意识地提出来并用有色框和有色字显示出来,足以表示其对核心概念的重视。例如北京版第8册,第一课“生物体的基本特征”就是围绕着4个核心概念展开的。这4个核心概念分别是:“世界上的物体可以分为生物体和非生物体两大类”;“细胞是生物体结构和功能的基本单位。构成细胞的物质主要是蛋白质、脂类、糖类、核酸等”;“任何生物都能通过各自的方式繁殖与自己相似的后代,繁殖使生物体保持了生命的连续性”;“生物对于外界的刺激能够做出反应。植物具有向光性、向地性和向水性等特征。生物能够适应环境变化,并且在环境刺激的长期作用下,会出现与其生存环境相适应的器官结构和行为”。这种将核心概念以醒目的方式出现在教材中的编写方式,十分有助于小学生对教材内容结构的整体把握。

2.注重概念的结构化

教材中对核心概念的挖掘的关键在于对材料进行结构化处理。什么样的结构比较有利于学习者的学习?建构主义认为:

(1)从整体到部分的结构比从部分到整体的结构更能让学习者理解。就像我们组装一辆自行车,我们并不是先看零部件,而是先看整个车的图片。只有当我们对整个自行车有了认识后,各个零部件才有意义[6]。从这点来看,如果教科版将六年级上册第一单元的“工具和机械”的8个小节的顺序略作调整,将原来的第8节“自行车上的简单机械”放在单元的第1节,然后再认识“杠杆”、“轮轴”、“滑轮”和“斜面”,会更符合小学生学习的规律。

(2)网络结构比分层结构和线性结构更能反映事物的本质特征。建构主义对结构化的理解没有停留在线性结构和分层结构,而是受到现代社会网络化的影响,认为网络结构更接近事物之间的真实的关系。将概念以网络结构的形式呈现,被放在《科学课程标准》中内容标准的首要位置,这说明课标对知识的网络结构是十分重视的。但是,各版本的教材并没有很好地体现这一点,因而使得科学教材在内容上颇显零碎而缺少综合性和整合性。

经过了多年的课程改革,科学教材目前正面临着新的开发和修改问题。作为承载科学本质观和科学精神的教材内容,对它的选取和呈现方式的研究,无疑是教材编写者要重点考虑的问题。教材编写者只有选择了能够促进小学生学习的教材内容,并以适合小学生自我建构的方式呈现出来,才能真正实现“教材”向“学材”的转变,才能使教材真正成为课标理念的传递者,成为教师的好帮手,发挥其作为科学教学活动的主要参考资料的作用。

[1]丁邦平.建构主义与面向21世纪的科学教育改革[J].比较教育研究,2001,(8):6.

[2]陈晓端.当代教学理论与实践问题研究[M].北京:中国社会科学出版社,2007.

[3]莱斯利·P·斯特弗.教育中的建构主义[M].高文,等译.华东师范大学出版社,2002.

[4]施良方.学习论——学习心理学的理论与原理[M].北京:人民教育出版社,1992.

[5]闫蒙钢.美国STC教材与我国小学科学教材的比较[J].比较教育研究,2009,(2):71.

[6]Jacqueline Grennon Brooks,Martin G.Brooks.The case for constructivist classrooms.1999.(35.35.46).

[7]燕良轼.后现代主义教育思想[M].广州:广东教育出版社,2008.

2011-03-14

湖南省教育科学“十一五”规划重点课题(XJK08AJJ009)

张平柯(1956-),男,湖南浏阳人,教授。